小惑星は、太陽のまわりを回っている小さな天体です。その多くは火星と木星の間にある軌道上を公転していますが、イトカワのように、地球軌道の近くを通る地球接近小惑星もあります。太陽系の惑星は、このような小さい天体が集まってできたと言われています。ですから、小惑星イトカワを調べれば、惑星がどのように誕生したかという太陽系起源の謎にせまることができるのです。「はやぶさ」は、2005年9月にイトカワに到着した後、およそ3ヵ月間イトカワの近くを飛行して科学的観測を行い、イトカワのさまざまな姿を私たちに見せてくれました。

Q.これまでの観測による科学的成果を教えてください。

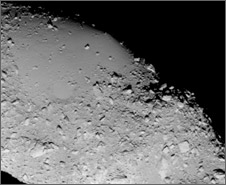

岩の固まりが多い小惑星イトカワの表面

今回の探査の大きな特徴は、非常に小さな小惑星に「はやぶさ」が向かったということです。イトカワの大きさは端から端までが約540mで、これほど小さい天体に探査機が行ったのは世界初ですし、さらに着陸して離陸したのも初めてです。一番大きな科学的成果は、イトカワの内部構造が推定できたということです。イトカワの密度は、地球上の岩石よりも小さいことが分かりました。赤外線やX線による観測でイトカワ表面の岩石の種類を調べましたが、その岩石の密度と、イトカワの実際の質量と体積から推定される密度には大きな差がありました。イトカワの密度は非常に小さかったのです。このことは、イトカワの内部にすき間が多いことを示しています。

また、イトカワ表面の様子は、これまで私たちが見てきた小惑星とはまったく違っていました。例えば、小惑星エロスは、端から端までの長さが38kmほどありますが、その表面にはクレーターがたくさんあります。一方、イトカワにはクレーターが非常に少なく、その代わりに、岩の固まりがゴロゴロしていました。このように、小さい小惑星の素顔が見えてきたのが大きな成果だと思います。「はやぶさ」が得たデータは、惑星が誕生した頃の状況を考察するうえで、とても役に立つ貴重な情報です。

Q.「はやぶさ」がイトカワに到着する前と、実際に到着してからのイトカワの印象は違っていましたか?

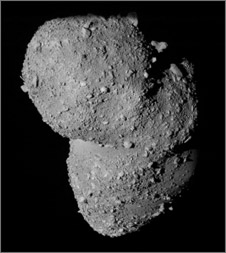

ラッコのような形をしているイトカワ

イトカワに到着するまでは、他の小惑星と同じように表面にたくさんのクレーターがあるのではと思っていました。しかし、実際に到着してみると、イトカワにはほとんどクレーターがありませんでした。実際には、小さなクレーターが40個ほど見つかっていますが、一見すると岩だらけで、これは私たちが最初に思っていた印象と大きく違いました。

また、イトカワの形も、地上からの観測では、細長いジャガイモのような形をしているのではないかと思っていましたが、実際には、2つの固まりが合体したような、ラッコのような形をしていました。やはり、探査機が現地まで行かないと、天体の正確なことは分からないということになります。

Q.イトカワはどのように形成されたと思われますか?

その昔、イトカワより大きな母天体に他の天体が衝突していったんバラバラになりました。その破片の一部が互いに衝突し合体していくつかの天体となり、さらにそのうちの2つが合体して今のような形になったのではないかと考えられています。先ほどイトカワの内部はすき間があると言いましたが、それがまさに、小惑星同士がぶつかって破片に分かれ、その破片が合体したという根拠になっています。

Q.イトカワにも重力はあるのでしょうか?

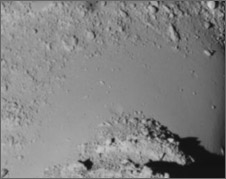

イトカワの平らな地形

非常に弱いですが、重力はあります。イトカワの脱出速度は毎秒15cmぐらいなので、例えば、イトカワの表面に立ち、ぴょんと跳び上がると、その人は宇宙空間に飛び出して二度とイトカワには戻ってこられないでしょう。ですから、イトカワに隕石が衝突して表面の物質が飛び散ると、重力が弱いので、宇宙空間に逃げてしまいます。ごく一部の小石や砂(レゴリスと呼びます)がイトカワの頭部と胴体の間のくびれた部分(ミッションチームが、「ミューゼスの海」と呼んでいる部分)に集まり、平らな地形を形成しましたが、頭部や胴体は岩塊が多い凸凹した地形になっています。このように、レゴリスに覆われていない小惑星の表面が観測されたのは初めてのことです。

Q.これまで「はやぶさ」を運用してきた中で、最も印象深かったことは何でしょうか?

一番印象に残っているのは、イトカワへのタッチダウンの時です。私の担当は、「はやぶさ」の速度をモニターすることでした。特に1回目のタッチダウンの時は、「はやぶさ」がイトカワの方向に向かっていき、探査機が上昇するはずの時間になっても上がってこないという事態に、私たちはハラハラ、ドキドキでした。何が起きているのかが全く分からなくて、「はやぶさ」がイトカワを通り過ぎたんじゃないかとか、レゴリスの部分が非常に柔らかくて探査機の足(サンプラー)がもぐっていったんじゃないかと心配しました。後になって、「はやぶさ」がイトカワに着陸していたこと、そして、表面に着陸していたために、イトカワの自転によって、何となく「はやぶさ」が動いているように見えていたことが分かりました。

2つの固まりが合体したような形をしているイトカワ

Q.今後、イトカワの研究課題にはどのようなものがありますか?

さらにデータ解析を進め、イトカワの進化をより詳しく調べるということがあります。イトカワは、そもそも小惑星帯の内側、火星の軌道の少し外側にありましたが、軌道が変化をして、今のように地球に近い軌道を回るようになりました。イトカワの表面は宇宙風化によって色が変わったことが分かりました。さらに途中でイトカワの形が変わったこともあったかもしれません。今後は、このようなイトカワの進化に関する研究が進められていくと思います。

Q.「はやぶさ」ミッションを通じて学んだことはありますか?

学んだことはたくさんあります。イトカワのような微少重力下での探査機の運用は世界で初めてでしたので、探査機をどう飛行させるかなど、いろいろと新しい経験ができました。これは非常に大きなことで、次の探査にぜひ活かしていきたいと思います。また、科学的に言えば、イトカワのように小さな天体を初めて近くで見て、太陽系の小さな天体がこういうものであったということを改めて認識しなおしました。

Q.先生の今後の夢はどのようなことですか?

小惑星はその特徴によっていくつかのタイプに分類されます。イトカワは、岩石質のSタイプですが、その他に、有機物を多く含むCタイプなどがあります。そういった別のタイプの小惑星を探査して、どのようになっているかを調べたいというのが、私の一番の目標です。また、太陽系には、探査機がまだ訪れていない天体がたくさんあります。そういう未知の天体をぜひ見てみたいです。

Q.未来の宇宙開発を担う子供たちにどのようなことを伝えたいですか?

イトカワに着陸する「はやぶさ」(想像図 提供:池下章裕)

宇宙というのは、まだまだ分からない未知の部分がたくさんあります。ぜひ、そういった未知の分野にどんどん挑戦して、新しい発見をしてもらいたいと思います。皆さんに興味を持ってもらうためにも、単なる画像や本だけではなく、私たちが宇宙のことをやっている現場を直に見てもらえる機会を増やしていきたいと思います。

Q.「はやぶさ」の帰還に向けて、どのようなことを思われますか?

これまでに「はやぶさ」は、姿勢制御装置の故障、バッテリの放電、化学燃料の漏洩など、いろいろなトラブルに見舞われ、その度に復活をして、ここまで乗り越えてきました。幸いなことに、今「はやぶさ」は生きているわけですから、ぜひ最後まで任務を全うしてほしいと思います。現在もなお「はやぶさ」は試練と戦っていますが、ぜひ地球に戻ってきてほしい。何としてでも、地球に戻したいと思っています。

JAXA宇宙科学研究本部。宇宙情報・エネルギー工学研究系助教授。理学博士。

東京大学理学部天文学科、同大学院卒業。日本学術振興会の特別研究員を経て、1991年から郵政省通信総合研究所に勤務。1998年に旧文部省宇宙科学研究所に着任し、現在に至る。専門は天体力学。小惑星や彗星といった太陽系小天体の軌道解析が専門。現在は、人工衛星や惑星探査機などの軌道決定について研究を進めている。また、天体の地球衝突問題(スペースガード)にも関心を持っている。