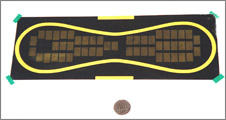

ターゲットマーカーとは灯台の役割を果たす装置です。「はやぶさ」は小惑星イトカワに接近したところでターゲットマーカーを投下します。ターゲットマーカーの大きさは直径10cmほどで、周りに貼り付けられた反射シートが「はやぶさ」から発せられたフラッシュによって明るく輝きます。これをガイドにして、「はやぶさ」はイトカワに安全に着陸することが出来ます。

また、「星の王子さまに会いに行きませんか」というキャンペーンも行いました。これは、応募者の名前を「イトカワ」に投下するターゲットマーカーに刻むというものです。2005年11月20日、「はやぶさ」は、149ヵ国88万人の署名入りのターゲットマーカーの投下に成功しました。

ターゲットマーカー

フラッシュをあてない時(上)と

あてた時(下)

Q.ターゲットマーカーのアイデアはどのようにして生まれたのですか?

「はやぶさ」が小惑星の表面に安全に着陸するためには、非常にゆっくり小惑星の表面に近づいていく必要があります。「はやぶさ」は自律航行していますが、上下の高さ方向だけの着陸ですと、高度計があれば表面までの距離を測ることができ、それほど難しいことではありません。しかし水平方向にも動く「はやぶさ」の、横向きの速度をどう測定するかは大きな課題でした。そこで、人工的な灯台を着陸地点に投下して、「はやぶさ」を誘導することを考えました。「はやぶさ」が発するフラッシュによって目印(ターゲットマーカー)が光り、その光によって「はやぶさ」は自分の位置を検出しながら小惑星に着陸するという航法です。

そこで問題になったのが、イトカワの重力が非常に小さいということでした。重力のある地球では物を落とすと下に落ちますが、イトカワの場合は下に引きつけておく重力がないため、物を落としても跳ね返ってしまいます。探査機から目印となるものを投下しても、小惑星の表面で跳ね返って宇宙空間に飛んでしまっては困ります。ですから、小惑星の表面に衝突したら、そのままピタッと止まって表面に貼り付くような工夫を考えました。低反発の樹脂系の材料を使ったプレートを使ったらどうかとか、スプレーのようなものを小惑星の表面に吹き付けて目印代わりにしたらどうかといったアイデアも出ましたが、最終的には、日本の伝統的なおもちゃである「お手玉」にヒントを得たものに決まりました。お手玉の中には小豆のような粒がいっぱい入っていますが、それが中でぶつかり合って衝突することによってエネルギーが散逸し、お手玉そのものの運動エネルギーを減少させます。そのため、お手玉を床に落としても跳ねないのです。それと同じような効果を持たせたいと、ターゲットマーカーの中には、ポリイミドという樹脂のビーズを入れました。

Q.ターゲットマーカーの開発で苦労された点はどのようなことですか?

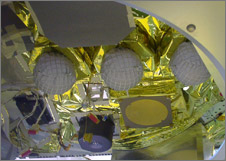

「はやぶさ」の底面に装着されたターゲットマーカー

ターゲットマーカーを投下した

「はやぶさ」(想像図 提供:池下章裕)

地上での無重力実験では予想しなかったことが起き、私たちは無重力という環境を頭の中で分かっていても、実はちゃんと理解できていなかったと思い知らされました。「はやぶさ」に搭載されたターゲットマーカーはアルミで作られた硬い球になっていますが、最初は布で作られていました。例えば、布袋を下に落とす時に、ジャガイモのような形になっていたとします。それを高い所から落とした場合、落ちた表面の形に倣って布袋はグチャッとつぶれます。ところが、無重力下で落とすと、落とした時のままの形で跳ね返ってしまうという現象が起きました。形が変になっていると、中でビーズが移動できず、エネルギーの散逸が起きなかったのです。そのため布はあきらめ、薄いアルミに変更し、球の形が変わらないようにしました。

また、中のビーズの量は、多すぎても少なすぎても駄目でした。多すぎると中のビーズが動きませんし、少なすぎると、中でビーズがあまり衝突しないのでエネルギーが散逸しません。そうすると、ターゲットマーカーがピタッと止まりません。ですから、何度も無重力実験をしてちょうど良い量を出し、ターゲットマーカーの重さを約300gにしました。落下実験は、金属の板や砂、石などを使って行われ、最終的には、どんな材質の物に落ちてもきちんと止まることを確認しました。

Q.これまで「はやぶさ」を運用してきた中で、最も印象深かったことは何でしょうか?

多くの方は、小惑星にタッチダウンをした時だと答えるかもしれませんが、私は、「はやぶさ」を宇宙に送り出した打上げの時が最も印象深いです。地上で何年もかけて開発や試験をしてきた探査機がロケットに載せられて宇宙へ行き、初めて産声を上げました。私が人生のある期間に情熱を費やした「はやぶさ」が、初めて独り立ちをして宇宙へ飛び出した瞬間です。そして打ち上げられた後、「はやぶさ」が「自分は無事だよ」という知らせを、テレメトリーデータという無線で送ってきた時も、大変嬉しかったです。

Q.88万人の署名入りのターゲットマーカーを無事に投下できた時のお気持ちは?

ターゲットマーカーには149ヵ国88万人の名前が刻まれた

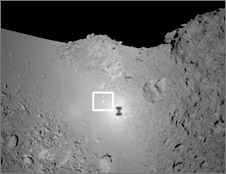

お名前を応募してくださった方は、「はやぶさ」のミッションに期待をして送ってくださったと思いますので、その気持ちに応えるためにも、絶対に小惑星に送り届けたいと強く思っていました。ですから、無事に署名入りのターゲットマーカーを投下できた時は、嬉しかったと言うよりは、その責任を果たすことができてほっとしたと言ったほうがよいかもしれません。その後に撮影された画像で、イトカワの表面上で光り輝くターゲットマーカーを確認できた時は、とても感動しました。

Q.先生の今後の夢はどのようなことですか?

イトカワ表面に着地したターゲットマーカー

「はやぶさ」は、小惑星のサンプルを採ってくるという意味では世界初の試みだったわけですが、この分野は将来さらに発展していくと思いますので、私たちはまだ上り坂の途中にいる状態です。「はやぶさ」の経験を活かして、今後もいろいろな天体を探検したいと思います。特に私の専門は宇宙航行システムなので、有人無人に関わらず、宇宙へ行く乗り物の開発をしたいです。スペースプレーンが有人宇宙飛行に使われると仮定して、そのエンジンの研究開発を進めていきたいと思います。

Q.「はやぶさ」の帰還に向けて、どのようなことを思われますか?

当初2007年に地球に帰還する予定だったのが2010年になり、帰還のタイミングが延びて非常に気がもまれますが、ぜひ地球に戻ってきてほしいと思っています。

Q.未来の宇宙開発を担う子供たちにどのようなことを伝えたいですか?

私は子供の時に、スペースシャトルの打上げをテレビ中継で見て、あのような宇宙へ行く乗り物を作ってみたいと思いました。また、一般の人が普通に宇宙へ行って戻ってこれるような時代がくればいいなと思いました。有人宇宙ロケットではありませんが、ある意味で、「はやぶさ」によって私の夢が実現に一歩近づいたと思います。このように、今の子供たちにもぜひ自分の夢を持ってほしいと思います。私の場合はそれが宇宙だったわけですが、どんなことでもかまいません。夢を持って、夢に向かって生きていってほしいと思います。

JAXA宇宙科学研究本部。宇宙航行システム研究系助教授。工学博士。

1994年、東京大学大学院工学系研究科航空宇宙工学専攻博士課程修了、同年、旧文部省宇宙科学研究所助手に着任。2003年、同助教授となり現在に至る。専門は制御工学。