月の南極にある直径21kmのシャックルトンクレーターには、1年を通して太陽光がまったく当たらない極低温の場所、永久影が存在します。1990年代にアメリカの月探査衛星「クレメンタイン」と「ルナ・プロスペクター」によって観測が行われた結果、その永久影には、水の氷があるかもしれないと言われてきました。

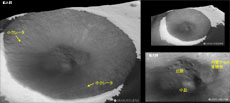

「かぐや」の地形カメラは、太陽光の1万分の1の光量も観測できる性能を持ち、シャックルトンクレーターの底部の観測に、世界で初めて成功しました。観測結果から、クレーター内部の3次元立体視画面が作成され、クレーターの深さは4.2km、斜面の角度は30度であること、斜面にはいくつかの小クレーターがあること、直径6.6kmのクレーターの平底には小さい丘や丘陵、周りの斜面から崩れてきた堆積物とみられる部分があることなど、クレーターの詳細な形状が分かりました。この地形情報から分かったことは、クレーター内部は常に90K(0K=−273℃)より低い極低温状態であることでした。真空中では、水氷は大気の中にあるより蒸発しやすいのですが、それでも、90Kという低温では、数10億年経っても表面から数cmも蒸発しません。

また、底部の反射率も地形カメラのデータから詳細に調べられました。その結果、地形カメラの解像度(10m)以上の広がりをもつような水の氷は、この永久影の底部表面には無いことが確かめられました。水氷はあるとしても非常に少ない量で、土と混ざっていたり、表面の砂(レゴリス)に隠れてしまっていると考えられます。あるいは、そもそも、水の氷は存在しないのかもしれません。

地形カメラが、多くの科学者が注目していたシャックルトンクレーターの永久影部分を、10mという高解像度で克明にとらえることができたのは、非常に大きな成果です。今回得られた永久影の内部のデータは、科学的にも、そして今後の探査においても貴重なデータとなるでしょう。

「かぐや」の地形カメラは、太陽光の1万分の1の光量も観測できる性能を持ち、シャックルトンクレーターの底部の観測に、世界で初めて成功しました。観測結果から、クレーター内部の3次元立体視画面が作成され、クレーターの深さは4.2km、斜面の角度は30度であること、斜面にはいくつかの小クレーターがあること、直径6.6kmのクレーターの平底には小さい丘や丘陵、周りの斜面から崩れてきた堆積物とみられる部分があることなど、クレーターの詳細な形状が分かりました。この地形情報から分かったことは、クレーター内部は常に90K(0K=−273℃)より低い極低温状態であることでした。真空中では、水氷は大気の中にあるより蒸発しやすいのですが、それでも、90Kという低温では、数10億年経っても表面から数cmも蒸発しません。

また、底部の反射率も地形カメラのデータから詳細に調べられました。その結果、地形カメラの解像度(10m)以上の広がりをもつような水の氷は、この永久影の底部表面には無いことが確かめられました。水氷はあるとしても非常に少ない量で、土と混ざっていたり、表面の砂(レゴリス)に隠れてしまっていると考えられます。あるいは、そもそも、水の氷は存在しないのかもしれません。

地形カメラが、多くの科学者が注目していたシャックルトンクレーターの永久影部分を、10mという高解像度で克明にとらえることができたのは、非常に大きな成果です。今回得られた永久影の内部のデータは、科学的にも、そして今後の探査においても貴重なデータとなるでしょう。

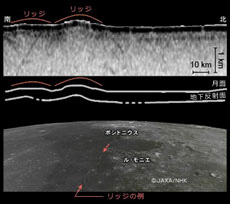

月レーダーサウンダーは、地表に向かって電波を送信し、地表や地下から反射してきたエコーを受信して、この反射が返ってくるまでのタイミングなどから、地下の様子を見ることができます。電波は物質によって進む速度が異なり、違う物質の境界面では反射率が変わります。この境界面を、反射面と呼んでいます。

月レーダーサウンダーによって表側にあるいくつかの海の地下構造を調べた結果、約500mと800mのところに反射面があり、地下の構造が層状になっていることが分かりました。月の海とは、玄武岩質の溶岩が地中から噴出してできたものであり、地下500mほどまでは玄武岩の層になっています。ところが、その下にはレゴリス(月の表面に堆積している砂)などの層があり、その層の下にまた玄武岩の層があるというように、玄武岩、レゴリス、玄武岩という層状になっていたのです。これは、溶岩流として噴出した玄武岩が冷えて固まった後で、その玄武岩の上にレゴリスが堆積し、その上をさらに大規模な溶岩流が流れたことを示しています。

さらに、玄武岩とレゴリスの層は平行を保ったまま途中で上に盛り上がるように変形しており、その盛り上がったところは、海の地表面にある「リッジ」と呼ばれる細長く盛り上がった地形の場所と一致していました。それぞれの地層が平行を保っているということは、表面の玄武岩が堆積した後に、リッジが形成されたことを意味しています。つまり、月のリッジは、冷却によって月全体が収縮したときに地殻変動がおこり、表面に皺として形成されたものであると考えられます。従来は、堆積した玄武岩の層の重みによってリッジが形成されたと考えられていましたが、「かぐや」によって新しい知見を得ることができました。また、リッジができたのは28億年前以降であるため、全球的な冷却の度合が、28億年前をすぎても大きかったことが分かります。

月レーダーサウンダーによって表側にあるいくつかの海の地下構造を調べた結果、約500mと800mのところに反射面があり、地下の構造が層状になっていることが分かりました。月の海とは、玄武岩質の溶岩が地中から噴出してできたものであり、地下500mほどまでは玄武岩の層になっています。ところが、その下にはレゴリス(月の表面に堆積している砂)などの層があり、その層の下にまた玄武岩の層があるというように、玄武岩、レゴリス、玄武岩という層状になっていたのです。これは、溶岩流として噴出した玄武岩が冷えて固まった後で、その玄武岩の上にレゴリスが堆積し、その上をさらに大規模な溶岩流が流れたことを示しています。

さらに、玄武岩とレゴリスの層は平行を保ったまま途中で上に盛り上がるように変形しており、その盛り上がったところは、海の地表面にある「リッジ」と呼ばれる細長く盛り上がった地形の場所と一致していました。それぞれの地層が平行を保っているということは、表面の玄武岩が堆積した後に、リッジが形成されたことを意味しています。つまり、月のリッジは、冷却によって月全体が収縮したときに地殻変動がおこり、表面に皺として形成されたものであると考えられます。従来は、堆積した玄武岩の層の重みによってリッジが形成されたと考えられていましたが、「かぐや」によって新しい知見を得ることができました。また、リッジができたのは28億年前以降であるため、全球的な冷却の度合が、28億年前をすぎても大きかったことが分かります。

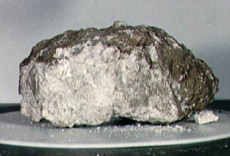

マルチバンドイメージャとスペクトルプロファイラは、月表面で反射された太陽光を観測することにより、月全球の鉱物分布を調べます。これらの観測機器で月の裏側にあるクレーターの中央丘の鉱物組成を調べたところ、斜長石というカルシウムやアルミニウムに富む鉱物が主成分の斜長岩であることが分かりました。月の海の主成分である玄武岩が黒っぽいのに対して、斜長岩は白っぽい色をしていて、月の高地に多く見られます。また、小天体が衝突するとクレーターができますが、大規模な衝突の場合、その衝突でリバウンドという現象が起きて地下の物質が盛り上がります。この場所を中央丘と呼びますが、ここには地下の物質が飛び出しており、その場所を調べれば地下の物質が何かが分かります。つまり、地下に斜長岩の層があるということです。これは、かつて月にマグマの大洋(マグマオーシャン)があったことを意味します。

また、アポロ計画で月から持ち帰った斜長石と同じスペクトルの特徴を持つ斜長石を、初めて発見しました。斜長石は、月の地殻を作る斜長岩の主成分です。探査機などで月を観測しても、アポロ試料と同じ斜長岩が見つからず、これは地殻に関する謎の一つとされていました。さらに、裏側にあるツオルコフスキー・クレーターの中央丘が、これまで考えられていたかんらん石ではなく、輝石と斜長石という2種類の鉱物の混合物であることも分かりました。かんらん石が露出していると考えられているほかのクレーターにおいても、再調査する必要があります。

このように、月表面の鉱物組成や分布が明らかになると、マグマが固まって鉱物となる以前の、マグマの温度や圧力条件などが分かります。そして、それらの情報から、月の形成時期にあったとされるマグマオーシャンから、どのように地殻が形成されたか、噴出した溶岩流がどのように固まって海になったかなど、月の進化の過程が見えてきます。

また、アポロ計画で月から持ち帰った斜長石と同じスペクトルの特徴を持つ斜長石を、初めて発見しました。斜長石は、月の地殻を作る斜長岩の主成分です。探査機などで月を観測しても、アポロ試料と同じ斜長岩が見つからず、これは地殻に関する謎の一つとされていました。さらに、裏側にあるツオルコフスキー・クレーターの中央丘が、これまで考えられていたかんらん石ではなく、輝石と斜長石という2種類の鉱物の混合物であることも分かりました。かんらん石が露出していると考えられているほかのクレーターにおいても、再調査する必要があります。

このように、月表面の鉱物組成や分布が明らかになると、マグマが固まって鉱物となる以前の、マグマの温度や圧力条件などが分かります。そして、それらの情報から、月の形成時期にあったとされるマグマオーシャンから、どのように地殻が形成されたか、噴出した溶岩流がどのように固まって海になったかなど、月の進化の過程が見えてきます。

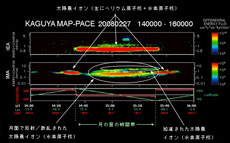

宇宙は真空ではなく、太陽から宇宙空間に向けてプラズマ(電気を帯びた粒子)が大量に放出されており、これを太陽風といいます。地球では磁場があるため直接太陽風を浴びることはありませんが、月には大規模な磁場がないため、太陽風は月面に衝突し、月によって吸収されるものだと考えられてきました。ところが、月磁場・プラズマ観測装置で観測した結果、月面に衝突した太陽風のイオンのうち0.1%〜1%程度が、少しエネルギーを失って反射・散乱されることが分かりました。また太陽風イオンの組成にはヘリウム原子核と陽子(水素原子核)が含まれているのに対し、月面から反射・散乱した太陽風イオンにはヘリウム原子核が存在せず、ほとんどが陽子であることも明らかになりました。さらに、月面で反射された太陽風イオンが加速されていることも、初めて観測されました。

一方、磁場については、裏側の南極の近くに、非常に弱いながらも磁気異常のあるところがいくつも見つかりました。今後、「かぐや」は高度を下げて、さらに詳しく磁場の観測を行います。月の磁気異常は30億〜40億年前に形成されたと考えられていますが、月周辺のプラズマや月の磁場を調べることによって、月の磁場環境の進化の解明を目指します。

一方、磁場については、裏側の南極の近くに、非常に弱いながらも磁気異常のあるところがいくつも見つかりました。今後、「かぐや」は高度を下げて、さらに詳しく磁場の観測を行います。月の磁気異常は30億〜40億年前に形成されたと考えられていますが、月周辺のプラズマや月の磁場を調べることによって、月の磁場環境の進化の解明を目指します。