内山泰伸(うちやまやすのぶ)

スタンフォード大学・SLAC国立加速器研究所研究員 准教授。博士(理学)

1998年、東京大学理学部物理学科卒業。2003年、同大学大学院理学系研究科物理学科博士課程修了。同年、イェール大学物理学科研究員。2006年、JAXA宇宙科学研究所研究員。2008年からスタンフォード大学、SLAC国立加速器研究所にて、フェルミ・ガンマ線宇宙望遠鏡を用いた研究などに従事。2003年、「非熱的X線放射の研究」における業績により宇宙線物理学奨励賞。2009年、「超新星残骸における粒子加速と宇宙線起源の研究」において、第21回日本天文学会研究奨励賞を受賞。

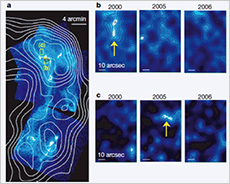

X線で見るダイナミックな激しい宇宙|宇宙の巨大加速器、超新星爆発の謎を解く

ブラックホールと銀河形成の関係を突き止める|宇宙の進化解明の鍵となる銀河団に迫る

日本のX線天文衛星が描く 新しい宇宙の姿に期待|ASTRO-Hの概要

異分野に展開されるASTRO-Hの技術|日本のX線天文衛星の歴史

ブラックホールと銀河形成の関係を突き止める|宇宙の進化解明の鍵となる銀河団に迫る

日本のX線天文衛星が描く 新しい宇宙の姿に期待|ASTRO-Hの概要

異分野に展開されるASTRO-Hの技術|日本のX線天文衛星の歴史