寄附金の種類

JAXAでは3種類の寄附金を用意しています。寄附者は個人、法人を問いません。

「将来の宇宙旅行につながる」水・空気の再生技術に寄附

©JAXA |

人が宇宙空間で生活するためにきわめて貴重な水や空気。その再生技術や廃棄物の処理技術は、国際宇宙ステーションでの活動はもちろん、国際的にも検討が進められている月や火星を目指した国際宇宙探査の実現や、将来の宇宙旅行で長期に亘り宇宙滞在するためにもカギとなる最重要課題の一つです。「きぼう」の開発・運用を通じて獲得した技術や、地上における環境浄化技術等を活用し、日本の独自技術により、水・空気の再生や宇宙で発生した廃棄物の再利用の実現を目指します。 |

|---|

JAXAが目指す水・空気再生システム

©JAXA

JAXAが目指す水・空気再生システム

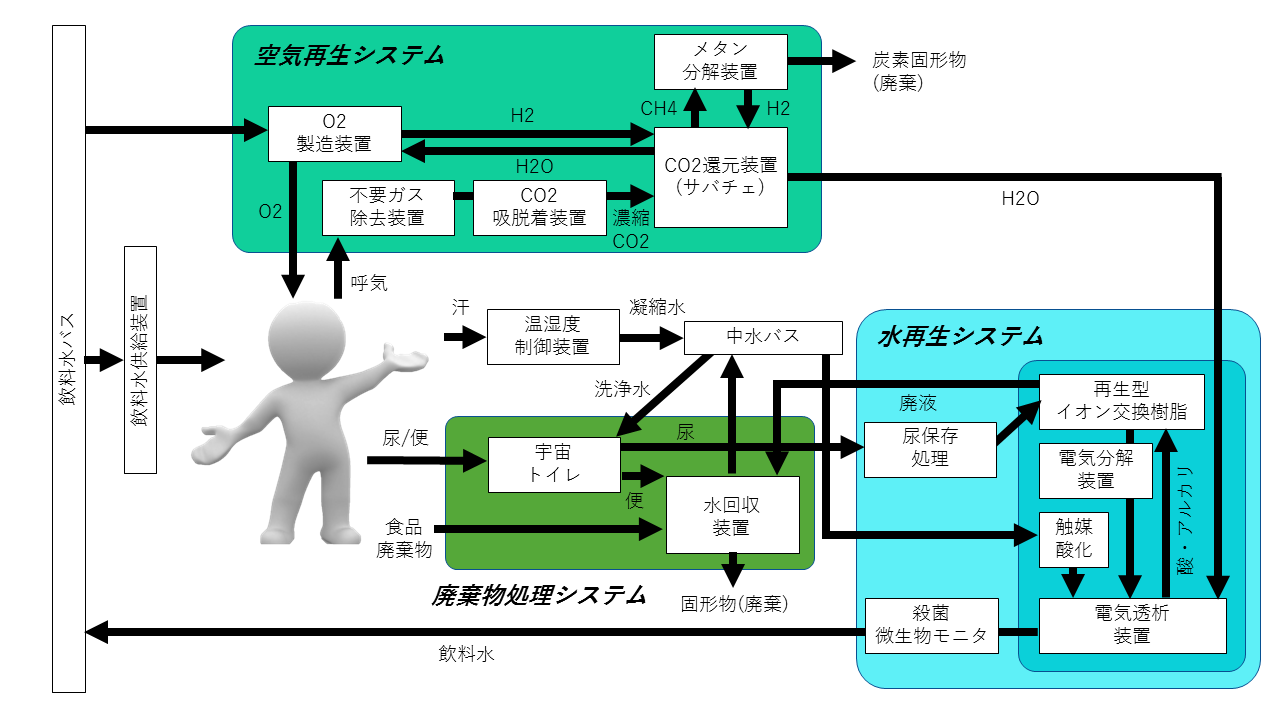

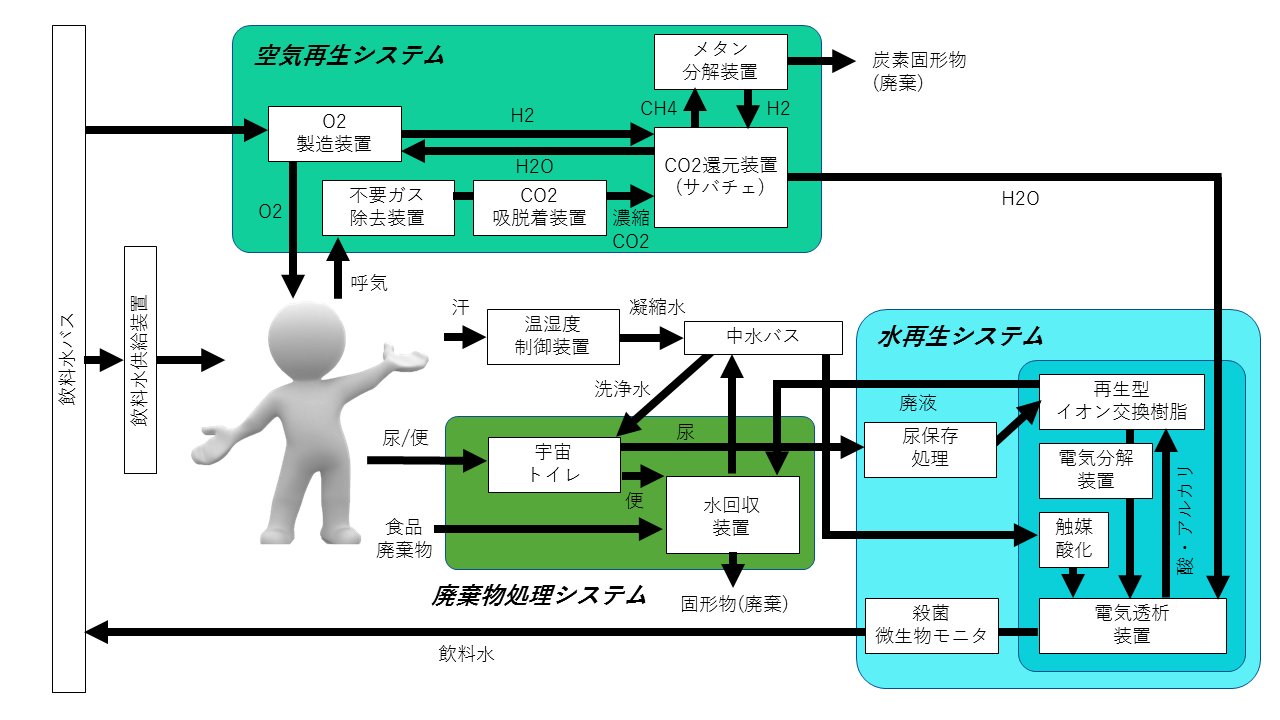

JAXAでは、水と酸素の地上からの補給量の削減、消耗品の削減、信頼性の向上という3つの目標を掲げ、再生型の水・空気再生システムの研究を行っています。本システムは、水再生システム、空気再生システム、廃棄物処理システムの3つの部分で構成されており、高再生率、低消費電力、消耗品の削減を狙い、チャレンジングな方式を研究しています。

水再生システム

©JAXA 水再生技術実証システム |

水再生システムは、宇宙飛行士の尿や便、汗、食品廃棄物などから回収した水を、飲料水として再生します。 |

|---|

空気再生システム

©JAXA 不要ガス除去装置の地上実証装置 |

空気再生システムの役割は、①乗組員の呼吸によって排出されるCO2を除去すること、②乗組員が呼吸するためのO2を製造すること、③人体や機器から発生する不要ガスを除去すること、です。 |

|---|

廃棄物処理システム

廃棄物処理システムは、宇宙飛行士の排泄物(尿・便)や食品の廃棄物から水分を回収し、回収した水分を水再生システムに送ります。

寄附の使途

本事業への寄附は、国際宇宙ステーションとその先の国際宇宙探査ミッションに貢献し、将来の宇宙旅行にも活用が期待される水・空気の再生技術の研究に充当いたします。

©JAXA |

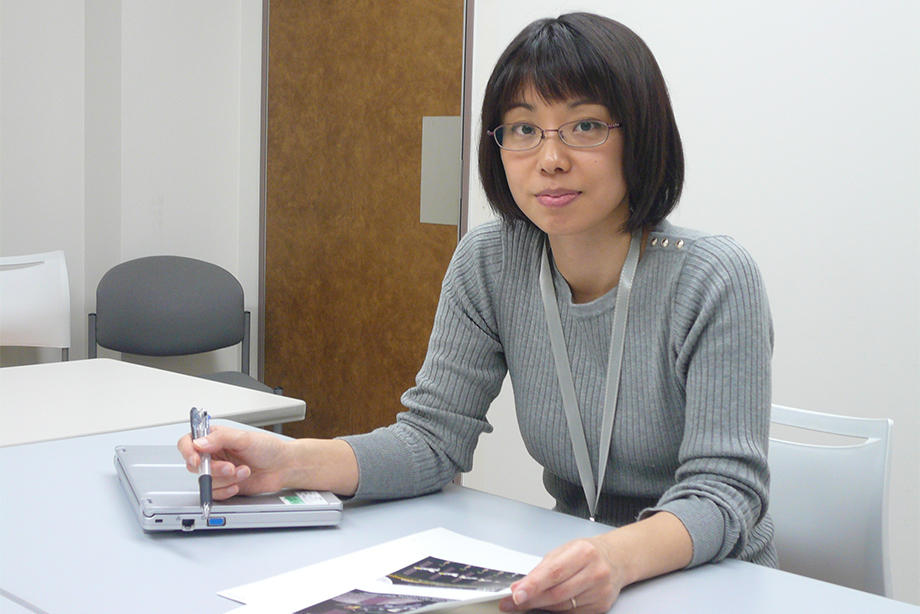

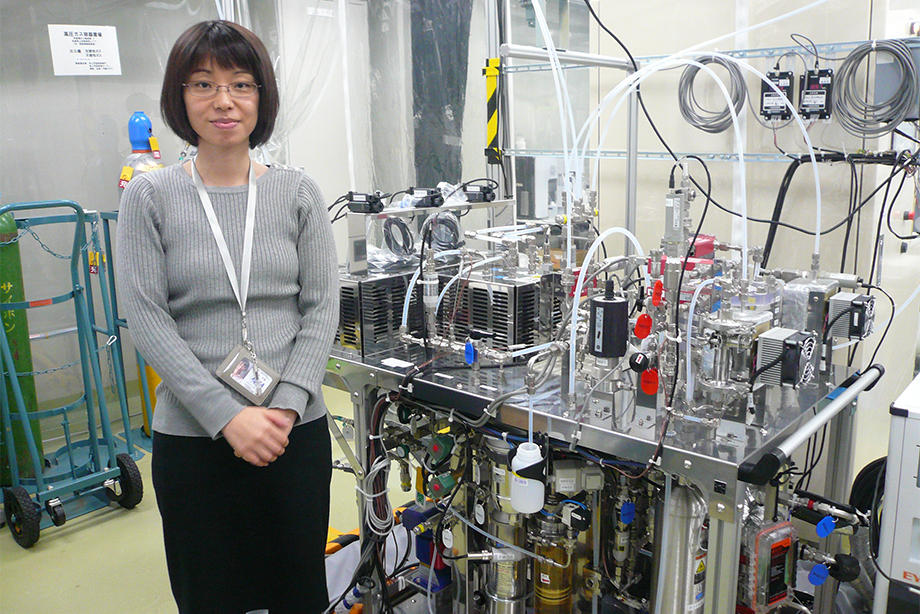

Profile 山﨑 千秋 (有人宇宙技術部門 有人宇宙技術センター) |

|---|

—これまで皆様から集まりました寄附金はどのように使われていますか?

ECLSS(Environmental Control and Life Support System)といって、人が宇宙船や月面基地などの閉鎖環境で生活するために必要な環境制御・生命維持システムの研究開発をしています。下の図のように①空気の再生(下図:緑)②水の再生(下図:青)③廃棄物の処理(下図:深緑)の3つのシステムに関する研究開発をしています。

©JAXA

—それぞれ具体的にどういうシステムですか?

①空気の再生

私たちが呼吸すると酸素を消費して二酸化炭素を排出しますよね。地球では植物が二酸化炭素を吸収し、光合成によって酸素を作ってくれますが、宇宙船の閉鎖環境にはこのような機能がないので、二酸化炭素はどんどん溜まり、酸素はなくなってしまいます。そのため、何かしらの方法で、人体に有毒な二酸化炭素は除去し、必要な酸素を供給しなければなりません。とりわけ、出来るだけ地球から持っていく酸素を減らすために、二酸化炭素(CO2)から酸素(O2)を回収するシステムを目指しており、このようなシステムを空気再生システムと呼んでいます。

②水の再生

人間が食料や水を摂取すると、代謝によって、尿や汗として水分が体の外に排出されます。その尿や汗、空気中の水分を回収し、不要な成分を分解して、飲み水に再生する技術を水再生システムと呼んでいます。

③廃棄物の処理

人間が生活をすると、便や食品廃棄物などの固体・液体のゴミが出ます。これらのゴミの中に含まれる水を絞り出して回収するシステムを廃棄物処理システムと呼んでいます。

このすべてのシステムがそろうと、初期に投入した空気と水のみで、地球からの補給を極力必要としないで、生活できるようになります。これを「完全再生型ECLSS」と呼んでおり、補給量削減、消耗品削減、信頼性向上を合言葉に、このシステムの構築を目指して研究開発を進めています。

—なるほど。今も国際宇宙ステーション(ISS)で宇宙飛行士が生活していますが、そこで使われる生命維持システムとの違いはあるのですか?

基本的には同じです。しかし、今までのシステムはすべて米国とロシアが担っており、日本は生命維持のための技術を保有していませんでした。今後、国際協力のもと、より遠くの月や火星を目指すようになりますが、人が宇宙で生きるために最も重要な生命維持装置を日本が担い、我が国の存在感を高めるために、JAXAとしては日々研究を進めています。

—人命がかかっていますものね。

信頼性を重視し、故障が少なく、メンテナンス性に優れたシステムを開発したいと思っています。

—研究開発にあたって難しいことは何ですか?

JAXA業務全般に言えますが、適用先が宇宙という難しさです。例えば、地上では水中の気泡は浮力によって水の表面に浮かび消えますが、宇宙では浮力や沈降の効果がないため、一度水の中に気泡が混じってしまうと、その除去がとても難しいという性質があります。水を電気分解して酸素を発生させる場合、発生した酸素の気泡を上手に動かさないと、水槽の中が泡でブクブクになってしまい、すぐに電気分解できなくなってしまいます。このように、地上で普通に使っている仕組みも、宇宙では適用できないため、工夫しなければいけないことが難しい点です。

—研究開発の面白い点は何ですか?

そうですね、答えが一つではないところが面白いと思っています。私たちは、先ほどご説明した「完全再生型ECLSS」を目指して研究をしていますが、空気を再生するにしても水を再生するにしても、今、研究開発を進めている技術が、将来にわたって最適な答えではないかもしれません。まったく別のアプローチでも同じ目的を達成できるかもしれないし、現在成熟していない技術でも5年か10年先には適用できる可能性もあります。そういう意味で、最適な答えは一つではないと思っており、それがECLSSの研究開発に携わっていて面白いと感じる点です。

—今後の進捗が楽しみですね。最後に寄附者の皆様にメッセージをお願いします。

|

今までご寄附いただいた皆様には、感謝の気持ちでいっぱいです。これからも日本の強い技術力を生かして、今後の国際宇宙探査に日本が貢献していけるよう、ECLSSの研究開発を進めていきたいと思います。引き続きご支援をお願い申し上げます。 |

©JAXA |

|---|

(取材日:2019年11月)

- 今後の研究の更なる発展を期待しています。

- 生きている間に、民間人が気軽に宇宙へ旅立てること夢見て。それを達成できるよう、ささやかながら応援します。

- あなた方の活動が多くの人に夢と感動と未来を作り出してくれると確信しております。今後も益々のご発展をお祈り申し上げます。

- 少年の頃に想っていた素晴らしい未来への夢を、僅かな金額に乗せて、託します。

- 幼少時から憧れていた宇宙事業。今となってはその職に就くことは難しいですけど、こうやって寄付を介して関わることができることに喜びを感じています。そして、数々の偉業を成し遂げてきたJAXA事業に、日本人として誇りに思います。これからも応援しています!頑張って下さい!

- 将来の民間レベルでも利用出来る技術への礎となると考えています。難題は多いかと思いますが頑張ってください。

- 有人宇宙技術が発展し、宇宙がより近くなることを夢見ています。寄付が新たな知見の獲得と技術進歩に役立つのならとても嬉しいです。

など