寄附金の種類

JAXAでは3種類の寄附金を用意しています。寄附者は個人、法人を問いません。

「有人機と無人機による空からの救援活動」に寄附

©JAXA |

救助活動が必要な被災地にて、多数集結するヘリコプターだけでなく、ドローンとも連携して情報収集や共有などを行う運航安全管理の技術を獲得し、安全かつ効率的に救援活動を実施するための研究開発を行っています。 |

|---|

©JAXA

Profile

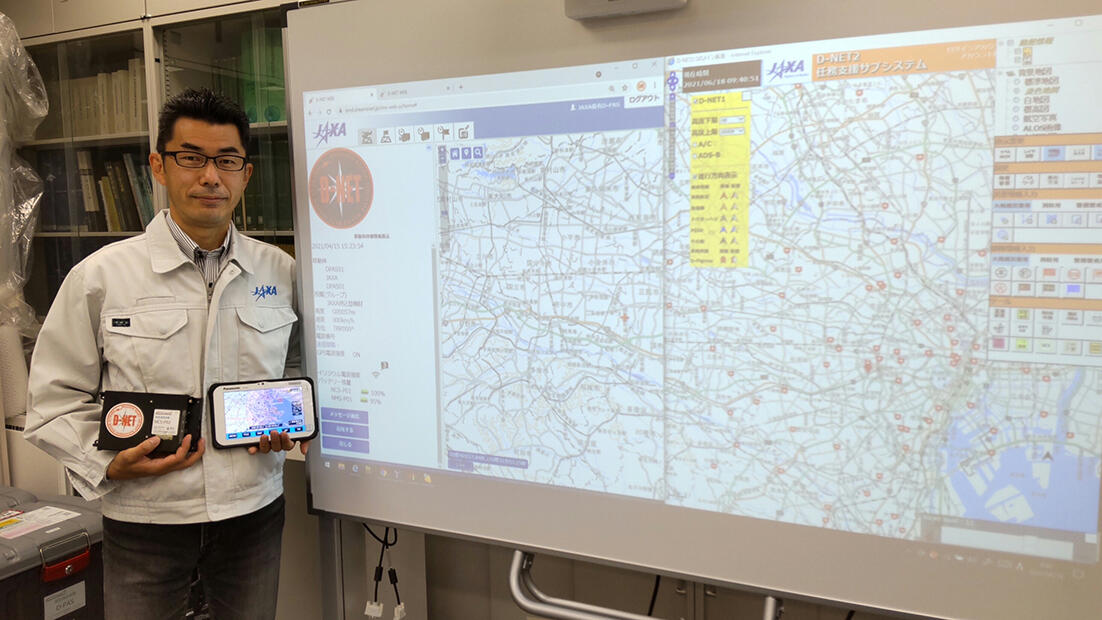

小林 啓二

(航空技術部門 次世代航空イノベーションハブ 研究領域主幹)

広島県出身。大学院卒業後に機体メーカに就職してGPSを活用したヘリの自動誘導の研究を担当。災害時において、ヘリをより安全かつ効率的に活用する研究開発をするため退職して大学へ。その後JAXAにおいてD-NETの研究を現在まで実施。趣味はプロレス観賞。最近熱中していることはパン作り。

—D-NETとはどのような研究ですか?

大規模災害が発生したとき、様々な災害対応機関のヘリコプター(以下「ヘリ」)が被災地に集結します。D-NETでは、こういった被災地でヘリが安全かつ効率的な救援活動のための情報共有を行うことを目的としたシステムの研究開発を行っています。

—機体そのものではなく、システムの研究開発なのですね。

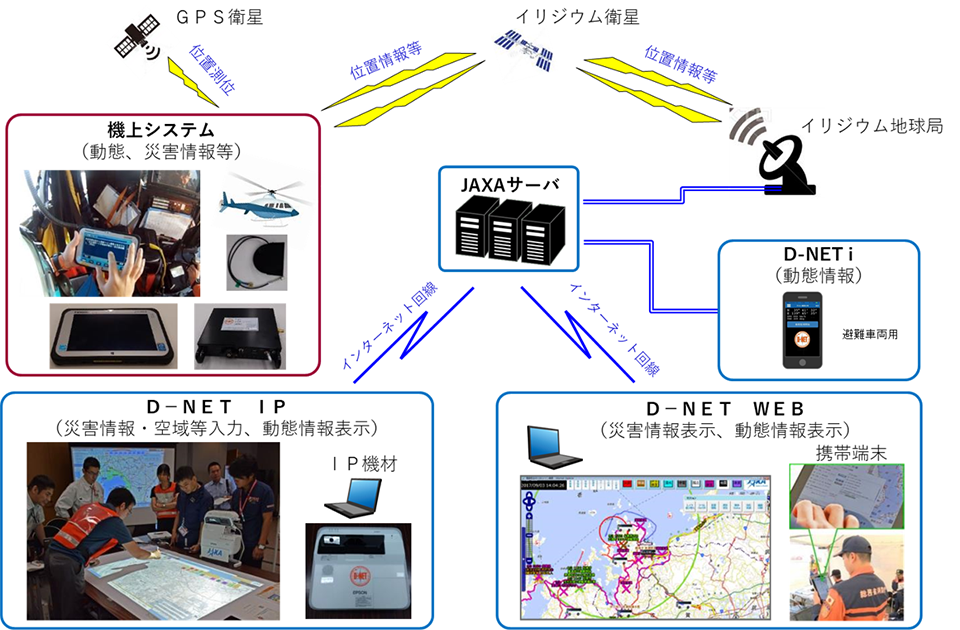

はい。ヘリに搭載するシステム(機上システム)もあれば、災害対策本部で情報を集めて入力するシステム(D-NET IP)、スマホ等を活用して様々な場所で情報を共有するシステム(D-NET WEB)などの総称が「D-NET」です。

©JAXA

(図)D-NETのシステム構成

例えばD-NET IP(左下)を用いることで、災害対策本部だと通常、印刷した地図に透明なビニールシートをかぶせてペンで情報を記入するところ、操作性はそのままに電子化できるという。

—被災地での効率的な救援活動に、D-NETはどのように寄与するのでしょうか?

被災地での救援活動といっても、活動内容は情報収集活動や捜索救援活動、ドクターヘリをはじめとする救急搬送活動など、多岐に渡ります。また、任務の種類だけでなく、ヘリの性能や機体の大きさも様々です。たとえば、大型のヘリは大量の人や物資を運ぶのに適しており、小型のヘリでも医療用機材を搭載していれば重症患者等を搬送するのに適しています。

通常では、ヘリと地上は無線を使って音声でのやり取りで必要な情報を得ていますが、大規模災害が発生した場合、数多くのヘリが同時に飛行して様々な活動を行っているため、操縦士は無線で飛び交う数ある情報の中から自分の必要な情報を聞き分けなければならず、多大な労力が必要となります。また、大規模災害時には沢山の人たちから救助を求められ、かつ一般の方々が救助を求めるために消防署や警察署に連絡をするにも電話がつながりにくいなどの通信の問題も発生することが考えられます。

また、多くの災害対応機関がヘリを運用しているため、どのヘリが新しい任務を実施可能であるか、実施している任務が活動中なのか完了したのかなどの情報を整理するのに時間が必要となります。

このような状況だと、情報が錯綜して、重複(1人の患者に対して2機のヘリが向かうこと)や空振り(要請から到着まで時間がかかってしまいヘリが到着したときには人がいない)などの問題が発生することも少なくありません。

そこで、消防防災ヘリ、ドクターヘリ、警察ヘリ、自衛隊ヘリなどの所属機関に関係なく、災害救援活動に必要な情報や地図を共有して同じ状況をリアルタイムで認識できる環境を構築し、被災地に集結した機体の特性に合わせて、どの機にどういった救援活動に従事してもらうのかを決める支援に、D-NETは使われています。

—安全な救援活動に対してはどのように貢献できるのでしょうか?

被害が起きているときは救助や支援を求めている方々がたくさんいますが、津波等で救助隊が地上に降りられないときは、空から救助するしかありません。そうすると、ヘリが密集する地域が発生します。これを私たちは「高密度運航」と呼びますが、飛行に注意が必要となります。また、最近はドローンでも情報収集ができるようになってきたので、ヘリとドローンの関係についても注意して運航しなければなりません。

—D-NETは地上とヘリの効率的な情報伝達に役立っているのですね。

それだけでなく、地上同士での情報共有にも使われています。地上での情報伝達ツールは、メールと電話、FAXが中心です。また、情報はホワイトボードに書いてやり取りをするのが主流なので、なかなか電子化されていない現状があります。より効率的な情報共有のため、災害対応本部での電子化を推進し、救援活動の支援をするのがD-NETの目的です。

—JAXAは宇宙のイメージが強いですが、空からの救援活動にも貢献しているのですね。

はい。すでに民間企業への技術移転を行っており、製品化されたものは数年前から各省庁や自治体等のヘリに搭載され、今この瞬間にも活躍しています。これをさらに改良すべく、JAXAは研究開発に取り組んでいます。

—どのような改良を加えているのですか?

当初D-NETは、消防防災ヘリやドクターヘリの災害時における安全な運用、効率的な運用のために使うことを目的として開発されました。それを今度は、警察ヘリ等、より多くの関係機関が平常時の活動においても使えるように改良を進めています。

—難しいことはありますか?

関係する機関は内閣府、消防庁、警察庁、防衛省、海上保安庁、国土交通省などたくさんあります。国の機関だけではありません。災害が起きると都道府県や、特に被害が大きかった市町村等の自治体とも連携する必要があります。このように、災害対応に携わる方々には様々な立場の方々がいるので、様々な立場の方々の話をできる限り多く聞いて、最大公約数を探すことが重要で、大変ではありますが、そこに私はやりがいを感じています。

—どのようにして関係機関からの話を聞いているのですか?

JAXAは研究機関なので、JAXAだけでは研究開発したシステムが本当に使えるシステムなのか確認はできません。そのため、防災訓練や実際の災害現場でD-NETを使っていただき運用評価をすることで改良をしています。これがある程度使えるレベルになれば民間企業に技術移転し、製品化を経て、実際に関係機関に使ってもらうことになります。

—小林さんも防災訓練や災害現場に行かれるのですか?

もちろんです。本当に要求されているものが何かを実際に自分で体感することが重要だと考えています。

—想像していたよりフィジカルにも大変そうでした!

—全国で行われる防災訓練や、いつ起きるかわからない災害が起きるたびに現場に行くのは、かなりタフでないとできないと思うのですが、その原動力はなんですか?

私の場合は悔しさがモチベーションになっています。特に、2011年の東日本大震災の際は、実はそれ以前からD-NETの研究は始まっていたので、個人的には研究開発が間に合わなかったと感じ、非常に悔しい思いをしました。また、当初D-NETは地震災害だけを想定して開発していましたが、近年は豪雨や雪害が増えており、まだまだ悔しい思いをたくさんしています。

以前判明した課題を解決しても次の課題は出てくるので、D-NETの改良にゴールはないと思って、日々研究開発に勤しんでいます。

—ゆくゆくはD-NETをどういうものにしたいですか?

最近はドローンも災害時にたくさん使われるようになっているので、今後はヘリだけでなくドローンとの連携も運用評価していきたいです。ドローンにできることはドローンに任せることで、ヘリは他の仕事に集中でき、より効率的な救援活動ができると考えています。

—集まりました寄附金はどのように使われるのでしょうか?

効率的にD-NETを使うため、また、プログラムの改良のため、私たちは全国各地で行われている防災訓練に参加し、D-NETの試験運用と運用評価を行う必要があります。よって、より多くの防災訓練に参加して様々なニーズがくみ取れるよう、いただいた寄附金は試験運用を実施するための運用費などに充当したいです。

—最後に、寄附者の皆様にメッセージをお願いします。

JAXAでは宇宙だけではなく、防災関連の研究開発もしていることを知っていただきたいです!

また、D-NETに関しては、とにかく実用化が一番大事だと私は思っています。少しでも早く実用化するためには、より多くの訓練に参加して運用評価をしたいと思っています。この研究をさらに推進し、皆様のより安全安心な社会に貢献するため、是非ご支援とご協力をお願いします!

(取材日:2021年3月)