寄附金の種類

JAXAでは3種類の寄附金を用意しています。寄附者は個人、法人を問いません。

オープンイノベーションによる将来の宇宙探査のための研究に対する寄附

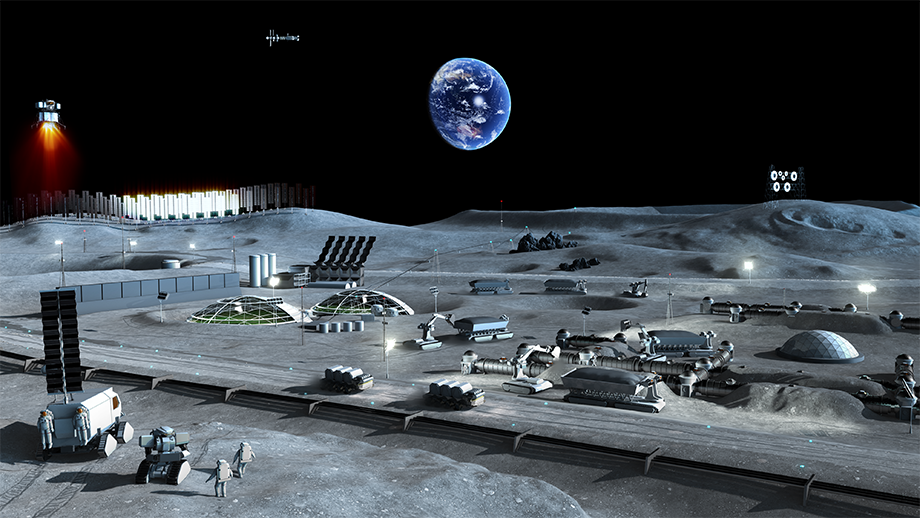

©JAXA |

「建設、住居、乗り物、農業、玩具など、あなたの仕事が宇宙でも活かせるかも…?」 宇宙探査イノベーションハブ(TansaX)では、非宇宙企業を含む270機関を超える全国各地の企業や大学等との間で、2025年2月時点で215件の宇宙探査に関する共同研究を行ってきました。小型月着陸実証機(SLIM)に搭載され、2024年1月に月面上を自動自律で走行し、SLIMの写真撮影に成功した変形型月面ロボット(愛称:SORA-Q)も宇宙探査イノベーションハブの成果の一つです。寄附を通じてあなたもTansaXチームと一緒に宇宙探査の分野でイノベーションを起こしませんか。いただいた寄附金は、宇宙探査や地上での研究成果を活用した実験をするための資金等(月面、国際宇宙ステーションでの宇宙実証含む)に充当いたします。 |

|---|

【参考動画:宇宙探査イノベーションハブ「みんなで一歩!宇宙探査へ」】

宇宙探査イノベーションハブ(TansaX)

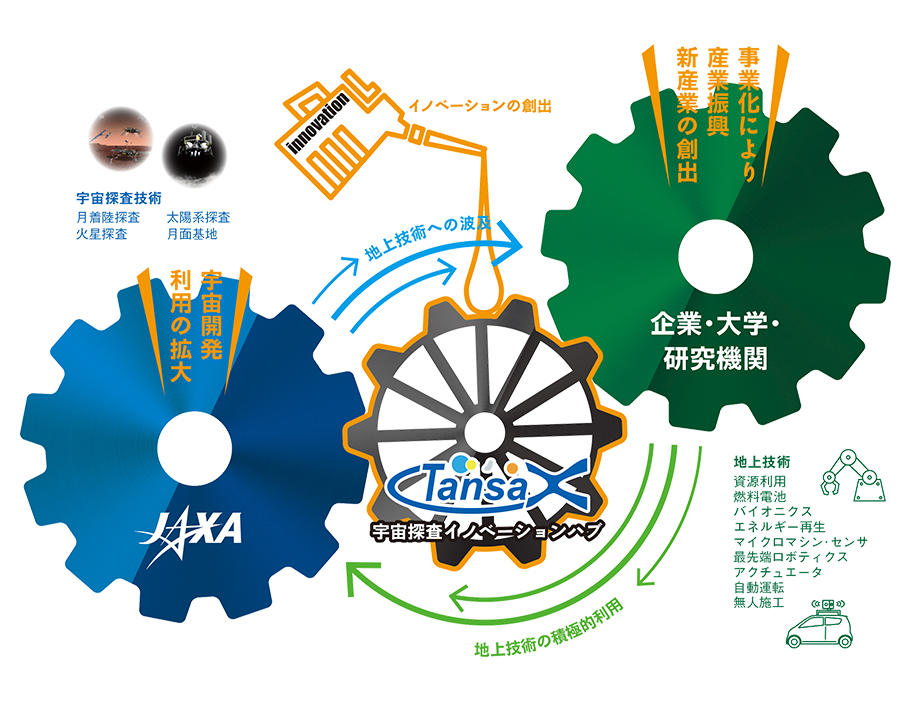

©JAXA |

宇宙探査イノベーションハブ(TansaX)では、研究成果を宇宙探査へ応用することを目的としつつ、地上での事業化/イノベーション創出の実現性や可能性がある研究に200を超える企業・大学・研究機関の方々と共同で取り組んでいます。 我が国が世界に誇る地上技術を宇宙開発と融合させ、独自の探査技術を創出し、世界を牽引する宇宙探査を実現します。 |

|---|

宇宙探査と地上の両方で使える(Dual Utilization)技術の研究

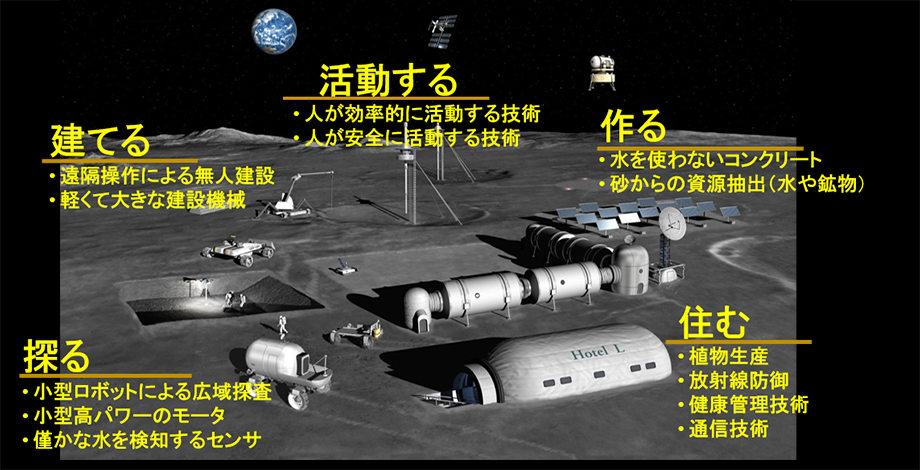

©JAXA |

宇宙探査と地上の両方で使えることを我々はDual Utilizationと呼んでいます。 例えば、月や火星といった重力天体での「探る」、「建てる」、「活動する」、「作る」、「住む」といった技術は、地球上でも必要とされるものです。 宇宙探査だけでなく、国連のSDGs(持続可能な開発目標)で掲げられているような地球上での様々な課題(環境・資源問題等)の解決にも直接的に資する研究を行っています。 |

|---|

研究例①:分散・協調型の新たな探査ロボット

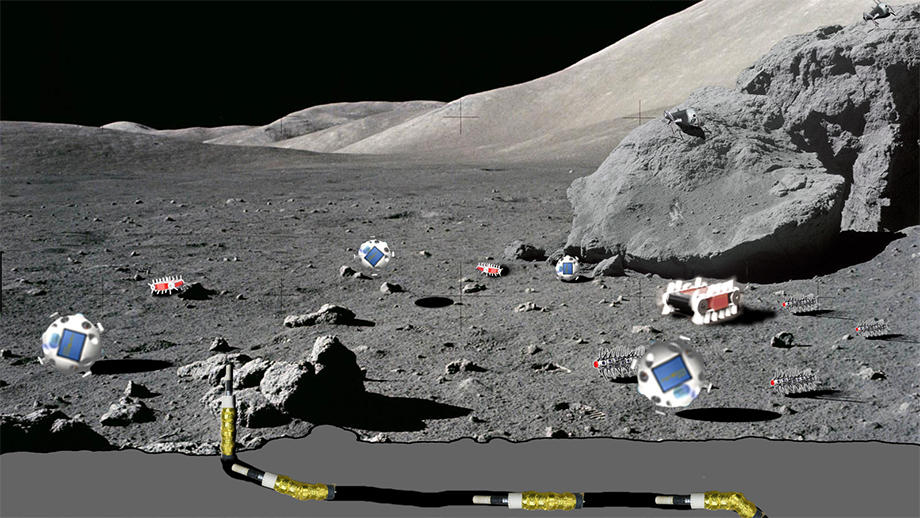

©JAXA 分散・協調型の探査ロボット図 |

従来の大型探査機では時間とコストがかかり、また、探査の機会が少ないため、探査場所が限定されます。そこで、一点豪華主義から分散協調型への発想の転換を行い、複数の小型探査機により機能の分散を行なう研究を行っています。 例えば、多数の分散されたロボットがお互いに協調し、1台の探査機では成し得ない高度な観測や協調作業、位置同定、信頼性確保等を目指しており、月面での技術実証を行うべく、検討を進めています。 本研究は、地球上での火山・台風・災害など自然現象の新たな観測システムの構築、工場内や大型構造物の計測や検査など広域・自動観測分野への応用を図っています。 |

|---|

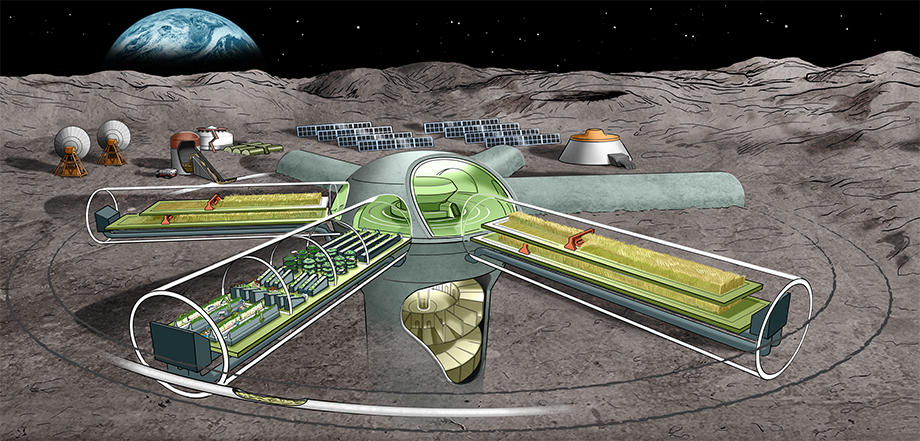

研究例②:月面農場システム・技術

©JAXA 月面農場全体図(100人規模) |

将来、人類が月面で定住する未来を想定し、人類が安全かつ持続的に定住することを可能とする月面農場システム・技術の研究を行っています。 昨今、世界的な人口増や日本のような超高齢社会を踏まえ、食料生産を効率化することが地球上でも大きな課題となり、植物工場やバイオ技術が目覚ましく進展しています。 これら地球上の最先端の農業・バイオ技術を更に高めるべく、極限環境である月面における農場システム・技術の研究を世界に先駆けて行っています。また、本研究で培った技術について、国際宇宙ステーションでの実証を行うべく、検討を進めています。 |

|---|

上記の他にも様々な研究を行っております。詳しく知りたい方は宇宙探査イノベーションハブのWebサイトをご参照ください。

©JAXA |

Profile 渡辺 拓真

(宇宙探査イノベーションハブ) |

|---|

—宇宙探査イノベーションハブ(以下「探査ハブ」)ではどのような活動をしていますか?

宇宙探査と地上の両方に役立つ技術を、これまで宇宙とかかわりがなかった異分野の企業や大学の方々とを中心として、共同研究を行っています。

一般的なJAXA事業は、宇宙で使う目的で研究をしています。そしてその技術は、後々、スピンオフという形で、地上で使われるものもあります。一方で、探査ハブでは、企業・大学の方々からの情報提供を踏まえ、宇宙と地上の両方で役立つ技術にフォーカスして研究に取り組んでいます。つまり、宇宙で培った技術を後追いで地上に活かすのではなく、最初から宇宙でも地上でも役立つから研究する、という発想の転換をしたわけです。

—「宇宙探査と地上の両方に役立つ研究」というと?

例えば、将来人類が月に住むとなれば、食料確保が必要不可欠ですが、地球から輸送するのには莫大なコストがかかります。そこで月面において最小限のリソースで食料を生産し、月面で消費、ごみも最大限に活用する循環型の食料生産システムを作る必要があります。

それがどう地上で役立つか。日本の場合、超高齢社会に直面しており、農業に従事する人は年々減少しています。そこで、IoTやAIといった最先端技術を駆使することで、少ない人手で農作業が可能になりつつあります。反対に、世界では人口が増加しており、人手はあっても食料不足が危惧される国々もあります。国連の持続可能な開発目標(SDGs)にも課題として取り上げられていますね。効率的かつ効果的に食料を生産する技術は日本でも世界でもこれからもっと重宝されていくことになると考えています。

このように、月面での閉鎖空間を想定し極限まで効率化した食料生産システムは、地球上で期待される食料生産技術と親和性があります。宇宙のために研究することは地球の社会課題の解決に直接つながることもあるのです。

—なるほど、まさに発想の転換ですね。発想を転換したことで何か効果はありましたか?

結果として、研究を進めた技術がより深く・早く社会に浸透するようになりました。そもそも地上のビジネスや社会課題解決に役立つ技術でもあるため、研究の成果は地上での製品化や社会実装に直接的に反映されるのです。

—どのような分野の企業/大学の方と研究することが多いですか?

例えば、建設、住宅、おもちゃ、農業、化粧品など、これまで宇宙に携わってこなかった方々との共同研究がほとんどです。今まで約150の企業や大学の方々と共同研究を行ってきましたが、その約9割が異分野の方々でした。いくつか事例をあげます。

[ドライフォグを用いた節水型植物栽培システム]

水の代わりに粒子の小さい霧(ドライフォグ)を散布して、農作物を栽培する技術です。水を土に撒いた場合はどうしても作物に行き渡らずに流れてしまいますが、ドライフォグの場合はその心配がなく、効率的な水やりが可能になります。また、作物を最低限度ギリギリの水分量で育てることで、トマトの糖度が高くなるとの研究成果も出ています。

©(株)いけうち

©(株)いけうち

©(株)いけうち

ドライフォグ栽培装置

[小型ロボット技術 制御技術]

おもちゃ業界で使われている安くて小さくて子供が乱暴に扱っても壊れにくいといった技術は、1点豪華主義である大きなこれまでの宇宙探査機とは発想が異なるものです。それをあえて取り入れることで、多数の小型ロボットを展開し、それぞれが協調しながら、点から面で広く探査を行うということも可能になります。

©JAXA

分散・協調型の探査ロボット(イメージ)

—本当に研究分野が多種多様ですね。でも、異分野の方々との研究開発ならではの難しさがありそうです。

もちろん、お互い違う業界のため、それぞれの常識からすり合わせが必要となり、大変なこともあります。しかし、こういった異分野の掛け合わせにより、お互いの常識を越えたところからイノベーションは生まれると私は考えています。

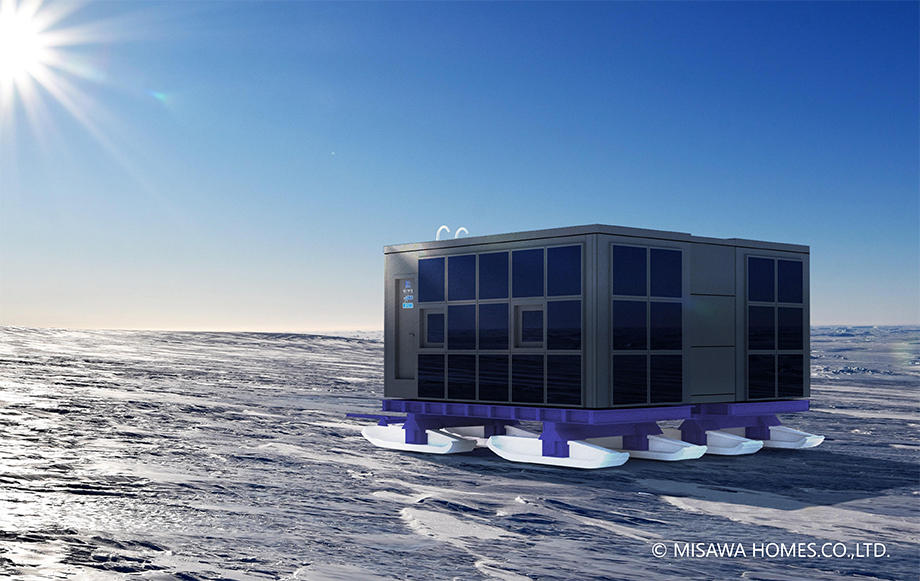

また、様々な分野の方々と関われることは大きなやりがいの一つでもあります。例えば先日、住宅メーカーさんと共同で未来の住宅につながる技術の研究を行いました。施工や維持管理を容易とする技術やIoT技術を駆使し、住宅メーカーさんは地上における最先端の住宅を、JAXAは月面基地を作るというコンセプトです。はじめは住宅メーカーさんとJAXAで検討していましたが、居住ユニットの実証として南極観測隊員の方々に住み心地を体感していただくことになり、国立極地研究所さんもメンバーに加わりました。このように、宇宙で使う目的だけではなかなか出会えなかった方々との輪がどんどん広がっていくのは、刺激になって大変面白いです。

©MISAWA HOMES.CO.,LTD.

南極移動基地ユニット(イメージ)

©JARE61 国立極地研究所提供

砕氷船「しらせ」による移動基地ユニットの南極への積み下ろし

—最後に、寄附者の皆様にメッセージをお願いします。

我々の活動は「ハブ」として仲間を増やすことを大きな目的の一つとしています。これまでは宇宙開発という分野に敷居の高さを感じられている方も多かったかと思いますが、その敷居を取り払い異分野の方々とさらにつながる「ハブ」となって、宇宙開発をさらに進めると同時に、地上の社会課題解決に貢献してきたいと考えています。

これからは、研究成果を宇宙や地上で実証する活動も積極的に行っていきたいと考えています。研究から実証へステップが上がることで、実際にモノやシステムを組むことになり、資金も多く必要となります。皆様にもぜひ寄附を通じて我々の活動に参加していただき、研究成果が人類の宇宙進出や地上の発展につながるよう、ご支援をいただければ幸いです。

SNS等で我々の取り組みや研究成果を積極的に発信しておりますので、ぜひフォロー・ウォッチください!

(ホームページ)

http://www.ihub-tansa.jaxa.jp/

(取材日:2020年3月)

- 月に住むことがより身近なものとして現実化すると普段の生活が新しいものに見えてくる ・・・と思います。応援します。

など