国際宇宙ステーションでのタンパク質結晶生成実験結果から、

世界で初めて、多剤耐性菌・歯周病菌の生育に重要なファミリーS46ペプチダーゼに属する

酵素の立体構造および基質認識機構を解明

~新たな抗菌薬開発に期待~

平成26年5月16日

岩手医科大学

昭和大学

長岡技術科学大学

宇宙航空研究開発機構

ポイント

- 国際宇宙ステーション・「きぼう」日本実験棟での高品質タンパク質結晶生成宇宙実験を通じて、世界で初めて多剤耐性菌・歯周病菌の生育に重要な酵素とよく似た構造と機能を持つペプチド分解酵素DAP BII※の立体構造をX線結晶構造解析により決定しました。

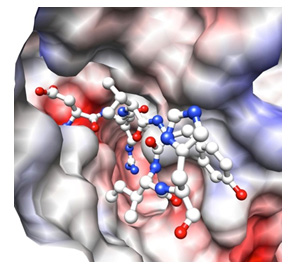

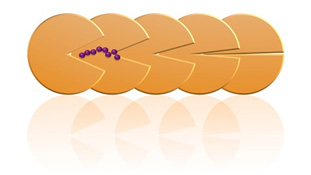

- DAP BIIの分解産物との複合体の立体構造を明らかにするとともに、基質認識機構と反応機構を原子レベルで解明し、またDAP BIIの基質結合時における構造変化を捉えました。

- この研究成果は、治療が困難な院内感染症の原因となる多剤耐性菌に対する新たな抗菌薬の開発に役立つことが期待されます。

※ DAP BII:Pseudoxanthomonas mexicana WO24 が作り出すペプチド分解酵素(P. mexicana WO24 DAP BII は、1996 年に共同研究者の小笠原渉博士が発見しました。)

岩手医科大学薬学部の阪本泰光(さかもと やすみつ)助教と昭和大学薬学部の田中信忠(たなか のぶただ)准教授、長岡技術科学大学工学部の小笠原渉(おがさわら わたる)准教授、宇宙航空研究開発機構(JAXA)太田和敬(おおた かずのり)主任開発員らの研究グループは、多剤耐性菌や歯周病菌のペプチド代謝に重要な役割を果たす酵素と非常によく似た構造と機能を持つペプチド分解酵素 DAP BIIを、国際宇宙ステーション(ISS)「きぼう」日本実験棟(用語1)において結晶化させ、得られた結晶のX線結晶構造解析により、DAP BIIの立体構造とペプチド分解機構を解明しました。

様々な抗菌薬に耐性を獲得した多剤耐性菌は、院内感染症の原因のひとつとなっており、その治療は困難です。本研究の成果は、既存の抗菌薬と異なる仕組みで多剤耐性菌や歯周病菌に対して作用する抗菌薬の開発に役立ちます。

本研究成果は、5月15日18時(日本時間)に「Scientific Reports」(Nature Publishing Group)に掲載されました。

本研究の意義

多剤耐性菌は、複数の抗生物質に対して抵抗性を持つ細菌です。癌の化学療法や糖尿病などで抵抗力の落ちている患者、人工呼吸器を装着している患者にとって多剤耐性菌は、既存の抗生物質が効かず、脅威となっています。また、歯周病は、歯の病気に留まらず動脈硬化や糖尿病などの全身疾患との関連が示唆されています。感染症に対しては、抗生物質による治療が行われることが多く、抗生物質が効かない細菌に対しては、これまでの抗生物質とは異なるメカニズムで生育を抑えたり、菌を殺す効果のある抗菌薬が必要となります。

多剤耐性菌や歯周病菌の中には、糖などの炭水化物の代わりにタンパク質やペプチドを分解して得られたアミノ酸を主たるエネルギーとする糖非発酵性細菌(用語2)と呼ばれるものがあり、これらの菌は様々なタンパク質・ペプチド分解酵素(ペプチダーゼ)を分泌しています。これらの分解酵素の働きを止める物質は阻害剤と呼ばれ、それらの酵素に特異的に結合する化合物が阻害剤の候補となります。また、新規抗菌薬の標的酵素としては、人間が似たような酵素を持っていた場合に、その機能まで阻害してしまい、副作用が現れる可能性があることから、人間が似たような酵素を持たないことが重要です。今回、立体構造を明らかにしたファミリーS46ペプチダーゼに属する酵素は、人間に似たような酵素がなく、糖非発酵性細菌においてペプチド代謝に重要な酵素であることが知られています。従って、ファミリーS46ペプチダーゼを標的とする阻害剤は、新規抗菌薬に結びつく可能性があります。

研究成果の概要

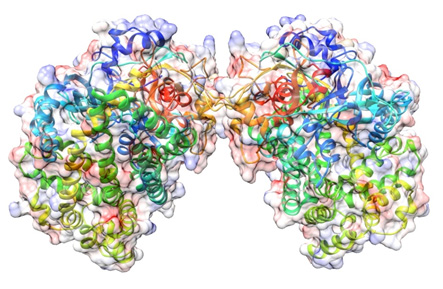

ファミリーS46ペプチダーゼに属する酵素として世界初となるDAP BIIの立体構造を明らかにしました。その立体構造はこれまでに知られていない全く新規の構造を持っていました。また、阻害剤の開発には、酵素と化合物との相互作用を知ることが大変重要ですが、その相互作用の解明に重要な、分解産物とDAP BIIとの複合体の構造を得ることにも成功しました。

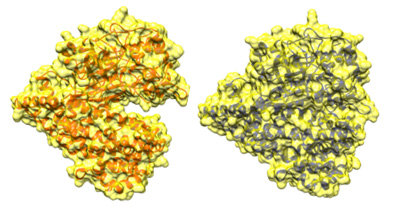

これらの立体構造から、ペプチドを分解するメカニズムと基質を認識する仕組みを明らかにしました。この構造を基にして、ファミリーS46ペプチダーゼに特異的に結合する阻害剤の設計が可能となります。さらに、DAP BII単独とDAP BIIと分解産物との複合体の立体構造は大きく異なることがわかりました。(次ページ図) 今後は、今回の成果をもとに、多剤耐性菌等の病原性細菌に効果のある阻害剤の設計及び化合物スクリーニングを通じて、新規抗菌薬の開発を目指す予定です。

本研究は、岩手医科大学薬学部構造生物薬学講座(主任教授:野中 孝昌(のなか たかまさ))の阪本泰光助教を代表とするJAXAの高品質タンパク質結晶生成宇宙実験の一環として行われ、ISS「きぼう」日本実験棟で結晶化することで、地上での結晶化では3.4Å(用語3)分解能のデータしか取得できなかったDAP BIIの結晶品質が大幅に改善し、1.95Å分解能のデータ収集が可能となりました。この宇宙実験で得られた高分解能のデータは、DAP BIIとペプチドの結合によって生じる構造変化の解明に大きく貢献しました。

また、本研究は昭和大学薬学部の田中信忠准教授、長岡技術科学大学工学部の小笠原渉准教授(岩手出身)、JAXA太田和敬主任開発員らとの共同研究により行われ、私立大学戦略的研究基盤形成事業、科学研究費補助金、創薬等支援技術基盤プラットフォーム事業などの支援により行なわれました。

データ収集は、高エネルギー加速器研究機構フォトンファクトリー(つくば)、大型放射光施設のSPring-8(播磨)を利用して行われ、立体構造解析にはそれらの利用が不可欠でした。

論文名:“S46 Peptidases are the First Exopeptidases to be Members of Clan PA”

雑誌名:「Scientific Reports 」

DAP BIIの全体構造 |

DAP BIIにペプチドが結合した様子 |

DAP BIIの構造変化(左:単独、右:ペプチド結合時) |

DAP BIIがペプチドと結合し、ペプチドを切断する様子 |

クレジット:岩手医科大学 阪本泰光 助教

用語解説

1.国際宇宙ステーション(ISS)「きぼう」日本実験棟:

地上約400km上空に建設された、人類史上最大の宇宙施設である国際宇宙ステーション(ISS)にある日本初の有人実験施設。船内実験室と船外実験プラットフォームの2つの実験スペースからなり、微小重力環境や宇宙放射線などを利用した科学実験、宇宙空間を長期間利用する実験や天体観測・地球観測が行われています。

2.糖非発酵性細菌:

細菌の性質に応じた分類の一つで、デンプンなどの炭水化物、ブドウ糖を分解してエネルギーを得る大腸菌などの細菌は発酵性細菌に分類され、タンパク質やペプチドを分解してエネルギーを得る細菌が糖非発酵性細菌に分類されます。糖非発酵性細菌の中には、抗生物質を分解するβラクタマーゼを分泌する細菌があり、抗生物質が効きにくいという特徴があります。本研究で着目しているS46ペプチダーゼを持つ代表的な糖非発酵性細菌には、多剤耐性株が見られるStenotrophomonas maltophiliaや歯周病菌のPorphyromonas gingivalis, Porphyromonas endodontalisなどがあります。

3.Å(オングストローム):

100億分の1メートル(10-10 m)。最も小さい原子である水素の半径が1.2 Å。