太陽風はどう作られるのか?

~金星探査機「あかつき」が明らかにした太陽風加速~

平成26年12月18日

宇宙航空研究開発機構

東京大学

JAXA宇宙科学研究所と東京大学の研究者らは、金星探査機「あかつき」を用いた電波観測などによって、太陽の近くから太陽半径の約20倍離れた場所までの太陽風を調べ、太陽半径の5倍程度離れた距離から太陽風が急激に速度を増していることがわかりました。太陽から離れた場所での太陽風の加速には、太陽風の中を伝わる波をエネルギー源とする加熱が関わっていることも明らかになりました。

本研究は「あかつき」が金星をめざす途中で金星観測のために搭載した機器を利用して得られた成果であり、長年謎に包まれていた「コロナ加熱問題」を解く鍵を与えるものです。

本研究の論文は米国の天体物理学専門誌『The Astrophysical Journal』2014年6月20日号と2014年12月10日号に掲載されました。

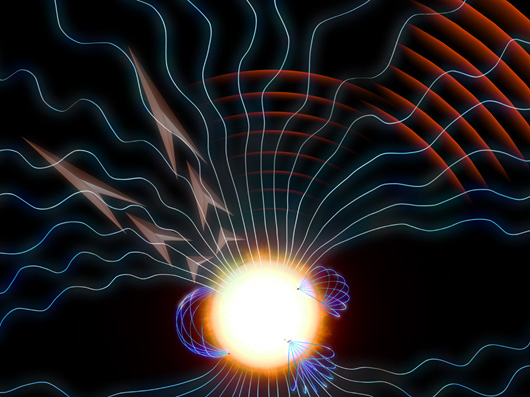

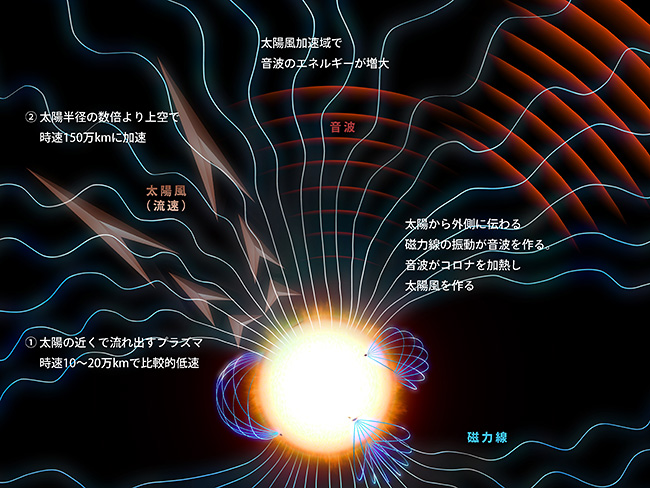

本研究内容をまとめた模式図。太陽半径の5倍以上離れたところで太陽風が急激に加速されていることを発見した。この加速は太陽風内で生成された音波が壊れるときに発生した熱が原因であることも突き止めた。青線は太陽周辺の磁力線、矢印は太陽風の速度、赤く示した波は音波のイメージ。

(解説資料)

太陽風はどう作られるのか?

〜金星探査機「あかつき」が明らかにした太陽風加速〜

宇宙航空研究開発機構 宇宙科学研究所

2014年12月17日 更新

太陽風とは太陽から吹き出すプラズマ(電気を帯びた希薄なガス)の流れのことです。地球軌道での太陽風の速度は400〜800km/s(時速150万~300万km)に達します。太陽風の変動は地球でのオーロラの原因となるとともに、磁気嵐を引き起こして人工衛星に障害をもたらすこともあります。火星や金星のように磁気圏を持たない惑星では太陽風の作用により大気が宇宙空間へと徐々に流出しています。太陽風はまた、太陽系外から流入する銀河宇宙線を遮蔽し、銀河宇宙線の地球環境への影響を小さく抑えているとも考えられています。太陽風はこのように地球をはじめとする惑星の環境にも大きな影響を与えています。そのため太陽風が吹くメカニズムや変動の原因を明らかにすることは惑星環境を理解するためにも重要です。

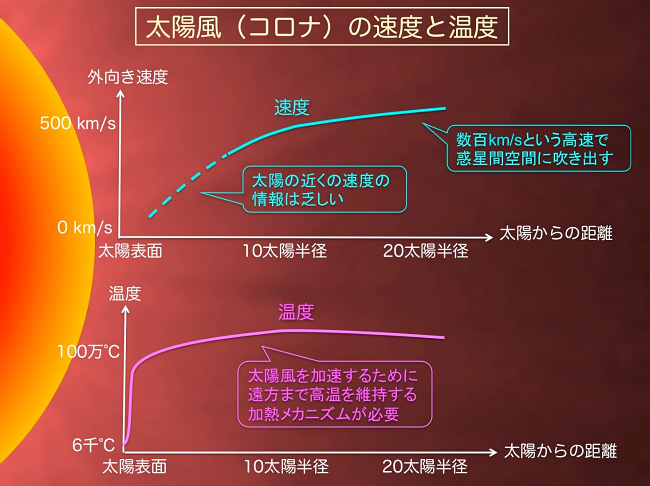

約6000度の太陽表面のまわりには温度が100万度にも達する高温のプラズマ(コロナ)が広がっています。この高温のために外向きに働く圧力がプラズマを押し出して太陽風を作り出していると考えられています。しかし、どのようにしてガスがこれほどの高温まで加熱されるのかは長年、太陽物理学の大問題の一つとして議論が続いています。

観測された速度まで太陽風が加速されるためには、コロナ下部の加熱(補足1)だけでは足りません。太陽半径の数倍から10倍程度という太陽表面から離れたところでもガスが加熱され、高温が保たれる必要があります。しかし、太陽から離れた領域でどのようにガスが加熱されているのか、そのメカニズムを探る手がかりはほとんどありませんでした(図1)。探査機が近づいて観測するには温度が高すぎ、望遠鏡で調べるにはプラズマが薄くて暗すぎるためです。

図1 太陽風(コロナ)の速度と温度の太陽からの距離による変化。

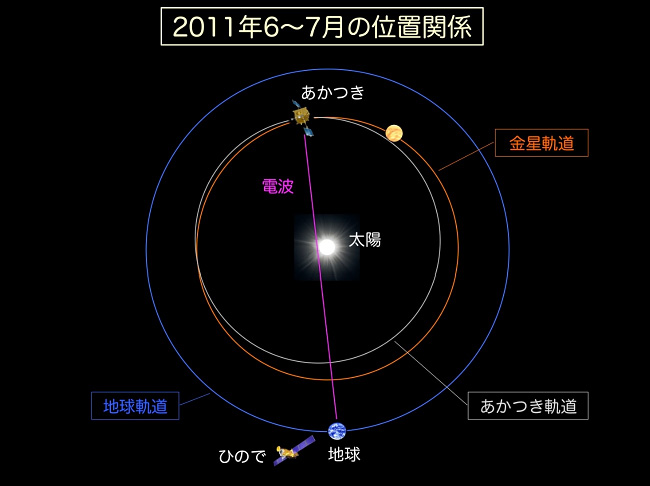

研究チームを率いる今村氏は次のように解説しています。「2011年6月に「あかつき」が地球から見て太陽のほぼ反対側を通過する機会があることに気がつきました。これは一度きりのチャンスなので、太陽風加速の手がかりを得ることを目指して、2011年6月6日から7月8日にかけて断続的に16回の観測を行いました。」(図2)

図2 |

太陽の電波観測を実施した際の「あかつき」、太陽、地球の位置関係。観測には太陽観測衛星「ひので」も参加した。 |

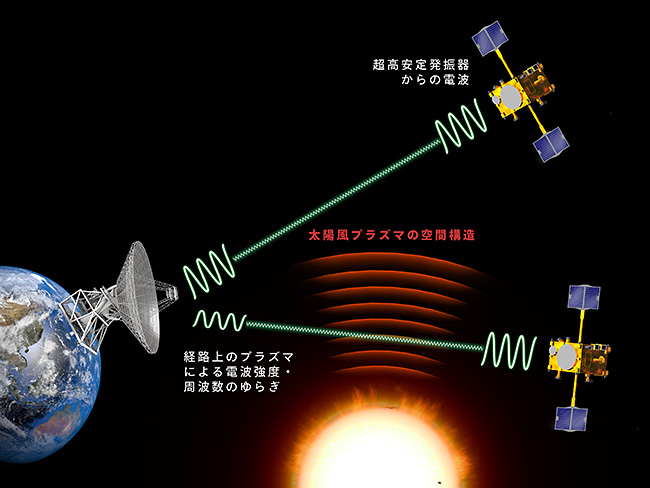

この観測では、金星観測のために搭載した超高安定発振器(補足2)で生成した周波数の安定した電波を「あかつき」から送信し、この電波が太陽の近くを通過したあと地球に届くのをJAXA臼田宇宙空間観測所で受信しました。(図3)

図3 |

金星探査機「あかつき」を使った太陽風観測の模式図。「あかつき」から発信した電波は太陽風を通過すると変化する。この変化を解析することで、太陽風の速度を測ったり、太陽風内の密度変動をとらえたりすることができる。 |

太陽風の中にはプラズマの細かな濃淡があり、これが太陽風に流されて電波の経路を横切ると、地上で受信する電波の強度が星のまたたきのように揺らぎます。この揺らぎのパターン(スペクトル)を分析すると太陽風の速度がわかるのです。また、受信電波の周波数も同時に揺らいでいて、これを分析するとプラズマの濃淡の空間構造がわかり、音波などプラズマ中を伝搬する圧縮性の波動を検出することができます。

今村氏は「電波であれば光ではとらえられなかった物理過程をとらえられるかもしれないと期待したのです。それに、送信機の周波数安定性がデータの精度に直結するのですが、「あかつき」に搭載された機器はこのような観測にもってこいの装置でした」と語っています。

さらに、太陽表面の活動を把握するために「ひので」衛星による観測も同時に行いました。その結果、閉じたループ状の磁場が卓越する領域(静穏領域)の上空の太陽風の中を「あかつき」からの電波が通過していたこと(補足3)、ジェットやフレアといった目立ったイベントは起こらなかったことがわかりました。

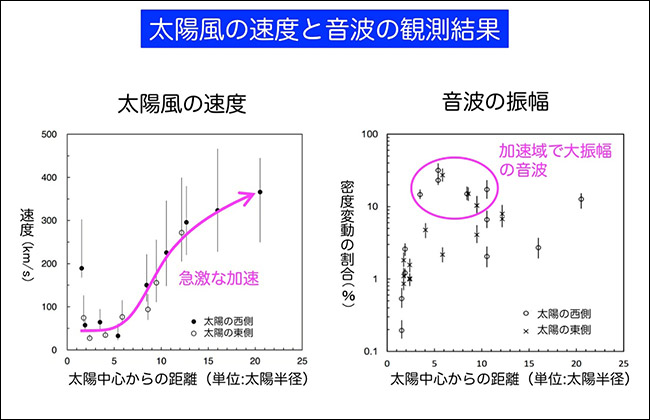

一連の観測によって、

- 1. 太陽風の速度が太陽の近くでは30〜60km/s(時速10〜20万km)とかなり遅いこと

- 2. 太陽半径の5倍程度の距離から急激に加速して400km/s(時速150万km)に達すること

- 3. 太陽風の中に低周波の音波(周期1分〜数十分)と思われる周期的な密度変動があること

- 4. この音波のエネルギーが太陽半径の5〜10倍という距離において最大となること

- 5. 音波の振幅はかなり大きく、高いエネルギーを持っていること

が明らかになりました。(図4)

図4 |

「あかつき」の観測による、太陽風の速度(左)と音波の振幅(右)が太陽からの距離とともに変化する様子。横軸は太陽からの距離を太陽半径(70万km)を単位として表したもの。 |

観測結果を合わせると、(1)太陽表面で作られたアルベーン波(注1)が太陽から遠く離れたところで不安定となる、(2)その結果生じた音波が衝撃波を生成、(3)生成した衝撃波がプラズマを加熱し、太陽風を加速、というシナリオが導かれます。このシナリオは近年の数値シミュレーションに基づく予想とも良く合っています。つまり、「あかつき」がとらえた音波は、まさにコロナ加熱の現場を映すものと考えられます。(図5)

図5 |

「あかつき」の観測に基づく太陽風加速のイメージ。(左)太陽の近くでのプラズマの遅い流れが、数太陽半径の距離から急激に加速して太陽風となる。(右)太陽風の中で発生した音波がプラズマを加熱して太陽風の加速をもたらす。音波は太陽表面から磁力線の振動として外向きに伝わってくるアルベーン波が不安定化して生成される。 |

本研究の特色は

- 1. 周波数が極めて安定(0.01Hzの精度)した電波源を利用

- 2. 「ひので」衛星との同時観測

- 3. 1ヶ月という長期観測で太陽近くから太陽半径20倍程度の距離まで観測

- 4. コロナの濃いプラズマによる強い電波散乱に適した新たな解析手法の導入

といえます。これらの工夫により、太陽近くから遠方までの太陽風速度や太陽風の中を伝わる波について過去最高精度の観測データを取得して、新たな発見に結びつきました。

「今後は、コロナホールでの新たな観測や、電波の偏光計測によるアルベーン波の観測との組み合わせなどによって、波動から太陽風へのエネルギー変換過程についてさらに理解が進むと期待しています」と研究チームの一員である宮本氏は抱負を語っています。

以上の成果は天体物理学の専門誌「アストロフィジカルジャーナル」の2014年6月20日号と12月10日号に掲載されました。本研究にはJAXAのほか東京大学、名古屋大学、京都大学などの研究者が関わっています。

補足・注釈

| (補足 1) | 近年、「ひので」衛星をはじめとする太陽観測衛星によって、磁力線の振動として伝わるアルベーン波(注1)という波が太陽表面近くでとらえられ、この波による加熱が太陽表面からコロナ下部にかけての急激な温度上昇の原因かもしれないと考えられています。 |

|---|---|

| (補足 2) | 金星探査機「あかつき」に搭載された高安定発振器で生成された送信電波の周波数(約8.4×109 Hz)は0.01Hz以上の正確さを持ちます。 |

| (補足 3) | 電波の経路が太陽に最も近づいたときの観測には、北極近くに局所的に存在したコロナホール(磁力線が外向きに開いた構造を持つ領域)が影響していたこともわかりました。 |

| (注 1) | アルべーン波:プラズマ中で磁力線の振動として伝わる波動。 |

掲載論文

| タイトル | : | “Outflow structure of the quiet Sun corona probed by spacecraft radio scintillations in strong scattering”(探査機電波シンチレーションで観測された太陽静穏領域のコロナの吹き出し構造) |

| 著 者 | : | T. Imamura, M. Tokumaru, H. Isobe, D. Shiota, H. Ando, M. Miyamoto, T. Toda, B. Häusler, M. Pätzold, A. Nabatov, A. Asai, K. Yaji, M. Yamada, M. Nakamura |

| 掲載号 | : | The Astrophysical Journal, 2014年6月20日号 |

| タイトル | : | “Radial distribution of compressive waves in the solar corona revealed by Akatsuki radio occultation observations”(あかつき電波掩蔽で明らかになった太陽コロナ中の圧縮性波動の分布) |

| 著 者 | : | M. Miyamoto, T. Imamura, M. Tokumaru, H. Ando, H. Isobe, A. Asai, D. Shiota, T. Toda, B. Häusler, M. Pätzold, A. Nabatov, M. Nakamura |

| 掲載号 | : | The Astrophysical Journal, 2014年12月10日号 |

参考URL

JAXA 宇宙科学研究所 トピックス(2014年12月18日)

「太陽風はどう作られるのか? 〜金星探査機「あかつき」が明らかにした太陽風加速〜」

http://www.isas.jaxa.jp/j/topics/topics/2014/1218_solarwind.shtml