金星極域の高温の生成・維持メカニズムを理論的に解明

平成28年2月1日

国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構

慶應義塾大学

京都産業大学

国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構(JAXA)の安藤紘基宇宙航空プロジェクト研究員が率いる研究チームは、大規模なコンピュータシミュレーションから、金星の極域上空の大気に生じている特異な気温分布を世界で初めて再現し、その生成・維持メカニズムを理論的に解明することに成功しました。

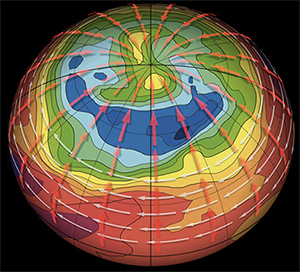

金星極域上空温度と大気の流れのイメージ図 |

1970年代の金星探査ミッションによって、金星の極域上空の大気で、気温が高い領域を冷たい領域が囲っているという不思議な気温分布が明らかになりました。どのようにしてこの気温分布が生じ、長期間維持されるのか、そのメカニズムは現在まで解明されていません。 |

|---|

|

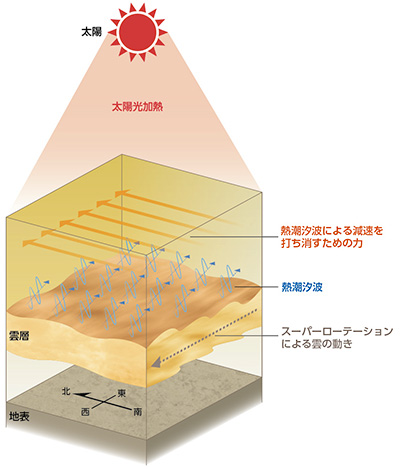

まず、太陽光が金星の雲層を暖めることに起因した南北方向の大気の流れが生じます。そして、この流れは極域上空で集まり、下降流となります。気圧の高い低高度に向かう大気は圧縮されます。気体は圧縮されると温度が高くなる性質があり、このために下降流が起こっている領域では温度が高くなります。大気の流れが極域で集まる過程には金星全体を包み込むような巨大な波が関わっています。これが極域の一部で温度が継続的に高くなる原因だとモデルは示唆しています。 |

熱潮汐波により南北循環が励起されることのイメージ図 |

|---|

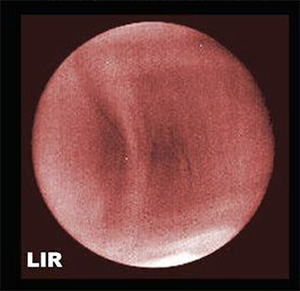

金星探査機「あかつき」の中間赤外カメラ(LIR)による金星の疑似カラー画像 |

今年4月頃から金星探査機「あかつき」が本格的な観測を開始します。「あかつき」に搭載された複数のカメラによる観測から、金星の南北方向の大気の流れの強さや気温分布がわかれば、本研究で用いられた理論モデルを実証することにつながり、そのようなモデルで観測成果を解釈することで金星の大気・気象への理解が深まると期待されます。 |

|---|

発表媒体

雑誌名:Nature Communications (2016.2.1付)

論文タイトル:The puzzling Venusian polar atmospheric structure reproduced by a general circulation model

著者:

| 安藤 紘基(あんどう ひろき) | JAXA |

|---|---|

| 杉本 憲彦(すぎもと のりひこ) | 慶應義塾大学 |

| 高木 征弘(たかぎ まさひろ) | 京都産業大学 |

| 樫村 博基(かしむら ひろき) | JAMSTEC |

| 今村 剛(いまむら たけし) | JAXA |

| 松田 佳久(まつだ よしひさ) | 東京学芸大学 |

DOI番号:10.1038/NCOMMS10398