オーロラの明滅とともに、宇宙からキラー電子が降ってくる

2020年(令和2年)11月12日

国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構

国立大学法人東海国立大学機構名古屋大学

国立研究開発法人情報通信研究機構

国立大学法人京都大学

国立大学法人電気通信大学

国立大学法人東北大学

大学共同利用機関法人情報・システム研究機構国立極地研究所

宇宙航空研究開発機構(JAXA)、名古屋大学宇宙地球環境研究所、情報通信研究機構(NICT)、京都大学、電気通信大学、東北大学、国立極地研究所の研究者は、いろいろな大きさの淡い光が様々な周期で明滅を繰り返す脈動オーロラ*1と呼ばれるオーロラに伴って、オーロラ電子の1000倍以上もエネルギーの高いキラー電子*2が、宇宙空間から大気に降り込むという新しい理論を提案し、シミュレーションで実証しました。さらに、JAXAの「れいめい」*3衛星が観測した脈動オーロラ現象とNASAの「SAMPEX」*4衛星が観測したキラー電子の降り込み現象を説明できることを示しました。

キラー電子は人工衛星の故障を引き起こすことや、高度60km付近の中間圏のオゾンを破壊する可能性があることが知られています。今回の理論は、オーロラが明滅したときに、中間圏のオゾンが破壊されている可能性があることを示すものです。

今回提案された理論の実証を目指して、2021年12月に、米国アラスカ州において、米国NASAとJAXA、名古屋大学等による観測ロケット実験が予定されています。

この研究成果は、2020年11月6日付米国地球物理学連合速報誌Geophysical Research Lettersに掲載されました。

ポイント

(1)いろいろな大きさの淡い光が様々な周期で明滅を繰り返す脈動オーロラと呼ばれるオーロラに伴って、オーロラ電子の1000倍以上もエネルギーの高い電子が、大気に降り込むという新しい理論を提案し、シミュレーションで実証しました。

(2)この現象は、「宇宙のさえずり」*5と呼ばれる宇宙空間の電波(コーラス波動)が磁力線に沿って地球側に伝わってくることによって起こるという仕組みが明らかになりました。また、JAXA「れいめい」衛星、NASA「SAMPEX」衛星の観測とも整合的な結果が得られました。

(3)このエネルギーの高い電子は、オーロラが光っている高さよりも、さらに低高度の高度60-80km付近(中間圏)まで降り込み、中間圏のオゾンを破壊する可能性があります。

(4)今回の理論の実証を目指して、2021年に米国アラスカ州で、米国NASAとJAXA、名古屋大学等による共同で、LAMP*6と呼ばれるロケット実験が行われる予定です。

脈動オーロラ発生時に大気に降り込むキラー電子(想像図)(©脈動オーロラプロジェクト)

研究背景と内容

1.背景

北極や南極地方に輝くオーロラは、宇宙空間から数キロ電子ボルト*7(約数千万度)のエネルギーを持った電子が降り込み、高さ100km付近の大気と衝突して起こる発光現象です。このオーロラの中には、数秒間に数回明滅する「脈動オーロラ」と呼ばれるタイプがあり、これまでの「れいめい」衛星や「あらせ」*8衛星の観測で、「宇宙のさえずり」と呼ばれる宇宙空間の特殊な電波(コーラス)によって起こることが示されてきました。

一方、宇宙からは、しばしば、1秒以内の短い時間で、数千キロ電子ボルト(数千億度)の高いエネルギーを持った電子が降り込んでくることが知られており、マイクロバースト*9と呼ばれています。このマイクロバーストは、地球周辺に存在する放射線帯(ヴァン・アレン帯)に存在する電子が、大気に向かって降り込んできたものと考えられています。ヴァン・アレン帯の高いエネルギーの電子は、人工衛星を故障させる存在であり、キラー電子(killer electron)と呼ばれています。また、近年の研究から、このキラー電子が大気に降り込んでくると、高度60km付近の中間圏と呼ばれる高度にあるオゾンを破壊する可能性が指摘されており、宇宙と地球大気のつながりの観点からも、マイクロバーストの研究が活発に行われています。

本研究は、脈動オーロラとマイクロバーストという一見関係のない現象が、実は、一つの現象の異なる側面を表しており、オーロラが明滅しているときには、キラー電子が大気へと降り込んでいるという新しい理論を提案し、シミュレーションで示したものです。

2.研究手法

本研究では、研究グループが開発したコンピューターシミュレーションによって、宇宙空間の電波(コーラス)と電子との相互作用を計算しました。このシミュレーションは、数十万個を超える数の電子の軌跡を追跡するもので、コーラスとの相互作用によって電子がどのように変調され大気へと降ってくるかについて、電子のエネルギーや降ってくるタイミングを正確に特定できるものです。研究においては、宇宙空間で観測されているコーラスを模擬したデータを入力するとともに、実際の宇宙空間でのプラズマ環境を模した条件で計算を行っているため、きわめて現実的な計算となっています。

3.研究結果

(1)宇宙空間の電波と、脈動オーロラ、マイクロバースト

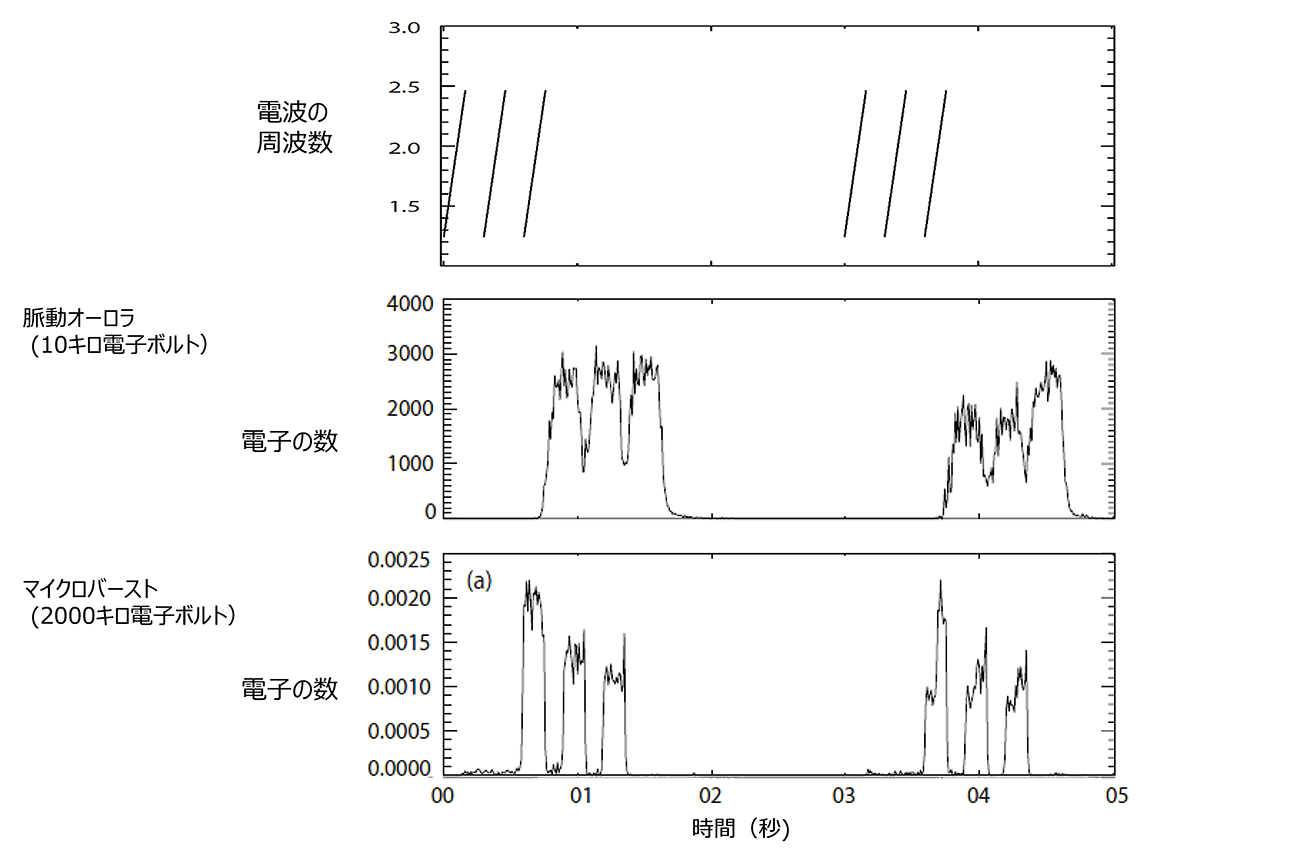

研究のハイライトを図1に示します。一番上の図は、宇宙空間で入力した電波の特性を表しており時間とともに周波数がどのように変化しているかを示しています。この場合、3秒ごとに3本の線が見えますが、一つ一つの線がコーラスに対応しています。

次に地球にやってくる電子の時間変化を示します。中央と下の図は、横軸が時間、縦軸は宇宙空間から地球にやってきた電子の数を示したものです。中央の図は、脈動オーロラを起こす10キロ電子ボルトのエネルギーの電子です。10キロ電子ボルトの電子は、光の速度の約10%で動いています。2回ほど電子の数が増え、その一つ一つで電子の数が3回ほど変調されています。これは、3秒ごとにオーロラが明滅すること、また1秒間に3回ほどオーロラが瞬くことに対応します。後者の瞬きは、脈動オーロラの内部変調と呼ばれています。

一番下は、エネルギーが200倍高く、ほぼ光のスピードで動いている2000キロ電子ボルトの電子です。短い間隔で3回電子の数が増え、それが合計2回起きていることがわかります。この1つ1つの電子の数が増えているのが、マイクロバーストと呼ばれる現象です。

図1:シミュレーションによる脈動オーロラ(中央図)とキラー電子のマイクロバースト(下図)。上の図は、宇宙空間で電波が発生する様子を示す。電子が宇宙空間から地球にやってくるのに時間がかかる。このシミュレーションでは、電波が発生してから数百ミリ秒後に、脈動オーロラとマイクロバーストが起こることを示している。(©脈動オーロラプロジェクト)

(2)脈動オーロラとマイクロバーストの関係は?

このシミュレーションでは、脈動オーロラとマイクロバーストの電子の変化を示すことができました。では、この両者はどのような関係なのでしょうか?それを示したのが、図2です。この図は、横軸に時間、縦軸に電子のエネルギー、そして電子の量を色で示しています。赤いほど電子の数が多く、青いほど電子の数が少ないことを意味しています。エネルギーが高いところから低いところまで、筋としてつながっていることがわかります。これは、脈動オーロラとマイクロバーストは、実は一連の現象であり、オーロラ電子もキラー電子もほぼ同時に地球大気へと降り込んでいることを示しているもので、本研究によって発見されたものです。

図2:シミュレーションによる降下電子の時間-エネルギーダイアグラム。数キロ電子ボルトから数千キロ電子ボルトにいたる広いエネルギー帯の電子群が同時に地球大気へ降り込んできていることを示している。(©脈動オーロラプロジェクト)

(3)脈動オーロラとマイクロバーストの正体が同じわけ

このように脈動オーロラとマイクロバーストの正体は、実は同じもので、エネルギーが異なるだけだということがわかりました。では、どうして10キロ電子ボルトと2000キロ電子ボルトというまったく異なるエネルギーのものが同時に降ってくることができるのでしょうか?

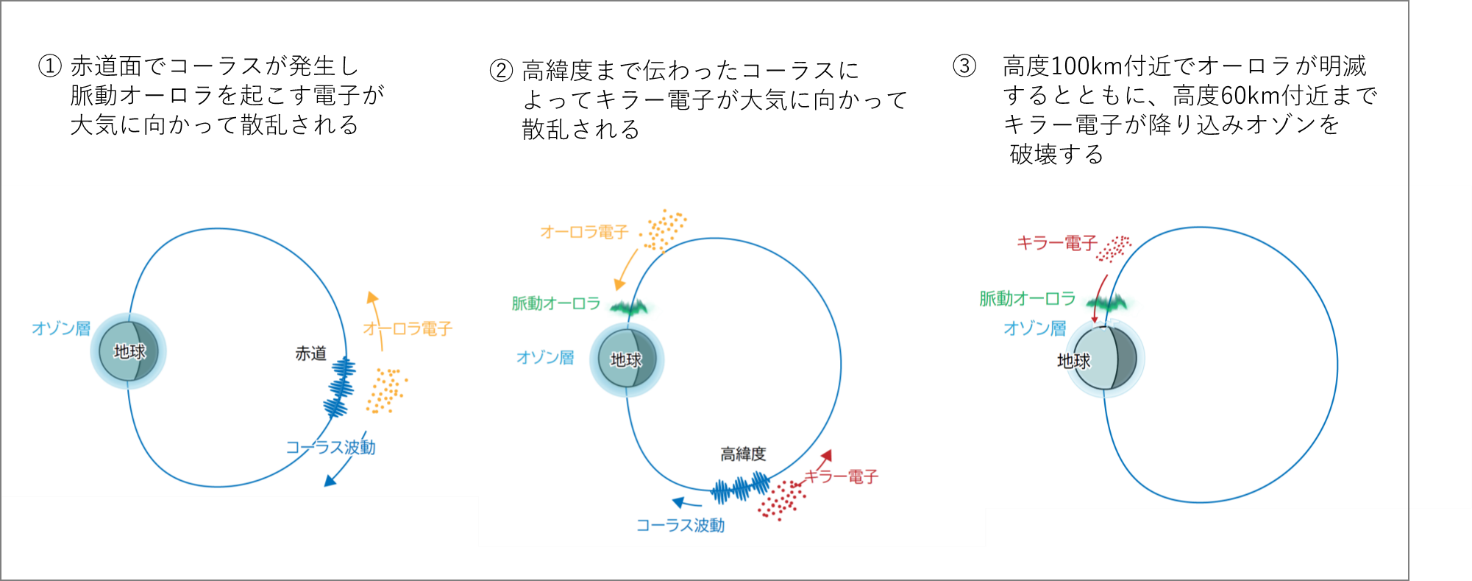

本研究では、次のような理論が提示されました。コーラスは、赤道面では比較的低いエネルギーの電子に、緯度が高い場所では高いエネルギーの電子に影響を及ぼしやすいという性質があります。このことと、コーラスが磁力線に沿って赤道面から緯度が高いところに伝わりやすいという特性をあわせて考えると、

1)コーラスが宇宙空間で生まれる。

2)まず、10キロ電子ボルトくらいの電子を変調させ、変調された電子が大気に降り込んで脈動オーロラが起こる。

3)コーラスが高緯度へと伝搬し、よりエネルギーが高い電子を変調させ、変調された電子が大気に降り込んでマイクロバーストが起こる。

ということになります。図3は、この関係を表したもので、脈動オーロラとマイクロバーストの関係を統一的に説明できるものとなります。

図3:今回の研究によって明らかになった変化の過程の模式図 (©脈動オーロラプロジェクト)

① 赤道面でコーラスと呼ばれる電波が発生し、数キロ電子ボルト程度の電子が大気へと散乱され脈動オーロラが起こる。

② 赤道から高緯度に伝わったコーラスによって、数千キロ電子ボルトのキラー電子が大気に向かって散乱される。

③ 散乱されたキラー電子は高度60キロメートル付近まで降り込み、その場所のオゾンを破壊している可能性がある。

(4)衛星で実際に観測された脈動オーロラ現象の基本的特徴の再現

「れいめい」は、世界で唯一、オーロラとそれを引き起こす電子との対応を同時に測定できる人工衛星です。その「れいめい」が特定した脈動オーロラを起こす降下電子と、シミュレーションの比較を行ったところ、「れいめい」の観測で示された特徴を再現できることがわかりました。一方、キラー電子に対応する高エネルギー電子については、シミュレーションはSAMPEX衛星が観測したマイクロバーストの特徴を再現しています。これは、今回提案した理論の妥当性を示すものです。

成果の意義

マイクロバーストを起こすキラー電子はエネルギーが極めて高いため、オーロラが起きている高度域よりもさらに低い高度へと降り込み、高度60km付近の中間圏オゾンを破壊します。本研究の結果は、脈動オーロラが起きているときには、その下の高度でオゾンの破壊が同時に起きている可能性が高いことを示すものです。中間圏オゾンの変化は、気候変化にも影響を及ぼすことが指摘されている重要な過程です。本研究の成果は、宇宙からの電子の降り込みと地球大気との関係の理解につながる重要なものです。

本研究で示された理論を検証するために、2021年12月に、米国アラスカ州で、NASAとJAXA、名古屋大学等の共同で実施するLAMPというロケット実験の準備が現在進められています。

<用語解説>

*1 脈動オーロラ:オーロラの一種で、様々な形態を示す淡い発光が数秒ごとに明滅するという特徴を持っています。また、光っている間に、1秒間に数回瞬くという特徴もあります。

*2 キラー電子:宇宙空間にあるエネルギーが高い電子は、しばしば人工衛星の故障を引き起こす危ない存在であるため、キラー電子と呼ばれることがあります。

*3 「れいめい」:小型高機能科学衛星(INDEX)。2005年に打ち上げられた小型科学衛星。オーロラ発光層・粒子微細構造の同時観測や高空間分解能、高時間分解能観測による微細構造観測などの科学観測で成果を上げています。

*4 SAMPEX: 1992年にNASAによって打ち上げられた人工衛星。高度約600kmで、エネルギーの高い荷電粒子の計測を行ってきました。

*5 宇宙のさえずり/コーラス:宇宙空間で発生する周波数数キロHzの電波。ちょうど可聴域に対応し音声信号に変換すると小鳥のさえずりのように聞こえることから、 宇宙のさえずりと呼ばれています

*6 LAMP (Loss through Auroral Microburst Pulsation): NASA、JAXA、名古屋大学、電気通信大学、東北大学等によって、2021年に米国アラスカ州で実施される観測ロケット実験。本研究で理論的に示された脈動オーロラ中のキラー電子を測定するための実験を行います。

*7 電子ボルト:エネルギーの単位です。eVと表示されます。1ボルトの電位差を抵抗なしに通過した際に電子が得るエネルギーが1電子ボルトです。なお、温度の単位に直すと、1電子ボルトは約1万度に対応します。

*8 「あらせ」:ジオスペース探査衛星(ERG)。2016年にイプシロンロケット2号機により打ち上げられた探査衛星。地球近傍の宇宙空間に存在する放射線帯「ヴァン・アレン帯」に存在する高エネルギー電子の生成過程を直接観測しています。

*9 マイクロバースト:高度数百kmにおいて人工衛星が電子を観測していると、1秒よりも短い時間で大量の電子が宇宙空間から降ってくることがあります。この現象はマイクロバーストと呼ばれており、1960年代からその存在が知られていました。

論文情報

雑誌名:Geophysical Research Letters(米国地球物理学連合速報誌)

論文タイトル:Relativistic Electron Microbursts as High Energy Tail of Pulsating Aurora Electrons

著者:

| 三好 由純 | 名古屋大学宇宙地球環境研究所 教授 |

|---|---|

| 齊藤 慎司 | 情報通信研究機構 研究員 |

| 栗田 怜 | 京都大学生存圏研究所 准教授 |

| 浅村 和史 | 宇宙航空研究開発機構宇宙科学研究所 准教授 |

| 細川 敬祐 | 電気通信大学 教授 |

| 坂野井 健 | 東北大学大学院理学研究科 准教授 |

| 三谷 烈史 | 宇宙航空研究開発機構宇宙科学研究所 助教 |

| 小川 泰信 | 国立極地研究所 准教授 |

| 大山 伸一郎 | 名古屋大学宇宙地球環境研究所 講師 |

| 土屋 史紀 | 東北大学大学院理学研究科 准教授 |

| Sarah Jones | NASA ゴダード宇宙飛行センター スタッフ |

| Allison Jaynes | アイオワ大学理学部 助教 |

| J. Blake | エアロスペースコーポレーション シニアスタッフ |

DOI:10.1029/2020GL090360外部サイト