大気汚染物質(NO2)との同時観測により⼆酸化炭素の排出量を

精度良く評価する新⼿法を開発

大気汚染物質(NO2)との同時観測により⼆酸化炭素の排出量を

精度良く評価する新⼿法を開発

2021年(令和3年)7月21日

国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構

国立研究開発法人国立環境研究所

国立研究開発法人海洋研究開発機構

国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構(理事長:山川宏)、国立研究開発法人国立環境研究所(理事長:木本昌秀)及び国立研究開発法人海洋研究開発機構(理事長:松永是)の研究チーム※1は、航空機を用いた二酸化炭素(CO₂)と二酸化窒素(NO₂)の分光学的な同時観測を世界で初めて行い、NO₂観測データを用いて高精度なCO₂の排出量推定手法を開発、実証しました。

脱炭素社会に向けて、温室効果ガスであるCO₂の削減とその監視が求められるなか、自然起源のもの(例、生態系からの放出など)と人為起源のもの(発電所、工場、交通など)から発生源別に排出量を正確に把握、推定することは、重要な課題の一つです。特に、人工衛星からの観測では地球全体を対象に出来る利点がありますが、一方で観測データには測定誤差があるため、大気中に長期に蓄積されたCO₂と燃焼により排出されたCO₂を発生源別に分離するのは困難です。そこで、燃焼とともにCO₂と同時に発生するNO₂が、CO₂の排出源同定とその排出量推定に有効である可能性に、同研究チームは注目しました。今回、航空機観測で実証したCO₂の排出量の評価・推計手法において、推計精度が3倍程度向上することが示されたことを受け、人工衛星からの観測技術にも応用するとともに、従来の統計データでは識別が難しいCO₂排出源の発見や、CO₂排出量推計の高精度化につなげてまいります。

世界各国では、2015年12月に採択されたパリ協定の目標達成に向けた進捗確認サイクルであるグローバルストックテイク※2に貢献するため、人工衛星観測データを用いて、一つ一つの排出源からCO₂の排出量を導出する研究開発が急ピッチで進められています。JAXAの温室効果ガス観測技術衛星「GOSAT」および「GOSAT-2」ではNO₂を観測するセンサの搭載はありませんが、2023年度に打ち上げ予定の「GOSAT-GW」では搭載する温室効果ガス観測センサ3型(TANSO-3)を用いて新たにNO₂の観測が可能となります。我々は、衛星データから発生源別の排出量を捉え、国や地域のインベントリデータの精度を確認し信頼性を上げることにより、グローバルストックテイクへの科学面での貢献を果たしたいと考えています。

なお、本研究の成果は、2021年7月20日に米国地球物理学連合の専門誌「Geophysical Research Letters」にオンライン掲載されました※3。

| ※1 | 国立研究開発法人 宇宙航空研究開発機構 地球観測研究センター 研究領域主幹 久世暁彦 国立研究開発法人 国立環境研究所地球システム領域 室長 谷本浩志 任期付研究員 藤縄環 国立研究開発法人 海洋研究開発機構 地球表層システム研究センター 上席研究員 金谷有剛 |

|---|---|

| ※2 | パリ協定のもとで5年毎に実施される世界全体の進捗評価 |

| ※3 | 【タイトル】First Concurrent Observations of NO₂ and CO₂ from Power Plant Plumes by Airborne

Remote Sensing(火力発電所上空における航空機を用いた世界初のNO₂とCO₂の同時観測) 【著者】Tamaki Fujinawa, Akihiko Kuze, Hiroshi Suto, Kei Shiomi, Yugo Kanaya, Takahiro Kawashima, Fumie Kataoka, Shigetaka Mori, Henk Eskes and Hiroshi Tanimoto 【雑誌】Geophysical Research Letters 【DOI】10.1029/2021GL092685 【URL】https://agupubs.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1029/2021GL092685外部リンク |

(別 紙)

1. 研究の背景

パリ協定の発効により、温室効果ガスを早期に削減してゆくことは世界的な約束事となり、様々な排出源から⼤気中に放出される温室効果ガスの排出量を正確に把握する重要性はますます増しています。2021年4月、我が国2050年の脱炭素化、2030年の温室効果ガス排出量-46%削減(2013年比)の目標を掲げました。温室効果ガスの排出量のうち、エネルギー起源のCO₂排出が占める割合は大きく、中でも発電による排出はその42%を占めます。例えば火力発電所など、一つ一つの排出源からのCO₂排出量を大気観測から導出する重要性への認識が高まっており、中でも、宇宙からの衛星観測データを用いた導出には世界的に大きな期待が寄せられ、2009 年に日本が打ち上げた温室効果ガス観測技術衛星「いぶき」(GOSAT)や、欧米から打ち上げられた人工衛星による観測データを用いて個々の排出源からのプルーム(煙)を捉え、排出量を推定する試みがなされてきました。しかしながら、大気中のCO₂全体量と比較して人為排出による変化量が小さく、日中は植生による吸収の変動が⼤きいため、人為排出されたプルームを正確に捉えることは、測定精度と空間分解能が高くない人工衛星の観測では極めて難しいことが課題でした。

このため、我が国では温室効果ガス・水循環観測技術衛星(GOSAT-GW: Global Observing SATellite for Greenhouse gases and Water cycle)を2023年度に打ち上げ、CO₂に加えて、大気汚染物質であるNO₂について、高い精度及び世界トップレベルでの空間分解能を有する観測を目指しています(※1)。

今回、この研究開発の一環として、国立環境研究所らのチームは、チャーター航空機を用いて、火力発電所から排出されるプルームの観測を行い、世界で初めてプルーム中のCO₂とNO₂の同時観測を行いました。NO₂の観測データを用いてCO₂の排出量を評価・推計する手法を開発し、報告しました。

2. 観測手法とデータ

本研究では、国内有数の大都市圏の一つである中京圏で航空機感を行いました。都市圏には、工場、自動車、船舶、オフィス、家庭、発電所といった人間活動による様々なCO₂排出源があります。航空機にはNO₂及びCO₂の量を測定するため、それぞれ可視、短波赤外を対象とするイメージング分光計(※2)が搭載されました。分光計から得られたスペクトルデータ(※3)から、観測地点におけるNO₂とCO₂のカラム量を導出し、面的な分布図を作成することが可能です。この面的な分布図を用いて、都市圏の排出源の一つである火力発電所から排出されるプルームの形状を割り出し、風速データと合わせて排出量を推定しました。

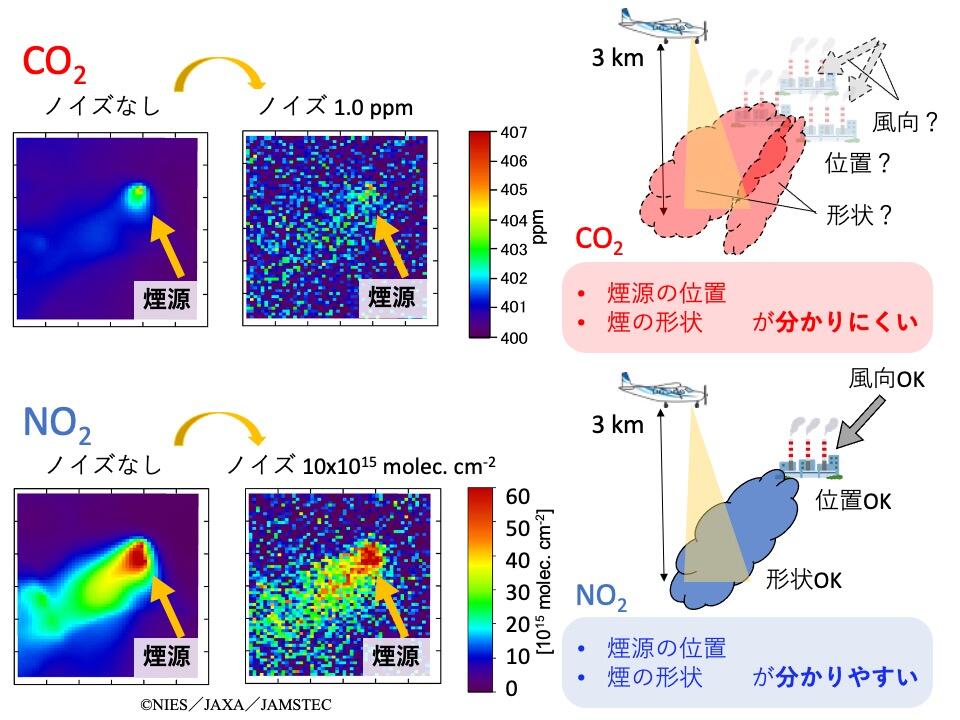

図1は、NO₂を援用したCO₂検出の高精度化のイメージ図です。CO₂は人為起源の他に、自然起源の吸収や排出もあり、大気中の滞留時間も長く、周辺大気と排出源の差が小さいため、観測ノイズにより排出源の情報が容易に消失してしまいます。一方でNO₂は、周辺大気と排出源の差が大きく、観測ノイズがある条件でも、その排出源の位置とプルームの形状を特定しやすいという特徴があります。

この特徴をいかして、NO₂を援用して未知のCO₂排出源の同定と排出量推定の精度向上を達成することが最終的な目標です。

© NIES/JAXA/JAMSTEC

(図1)

NO₂を援用したCO₂排出の高度化のイメージ。CO₂観測は、ノイズの影響により、煙源の位置と、プルームの形状が消失しやすいのに対し、NO₂観測はノイズが増加しても、それらの情報を保持している。

3. 研究結果と考察

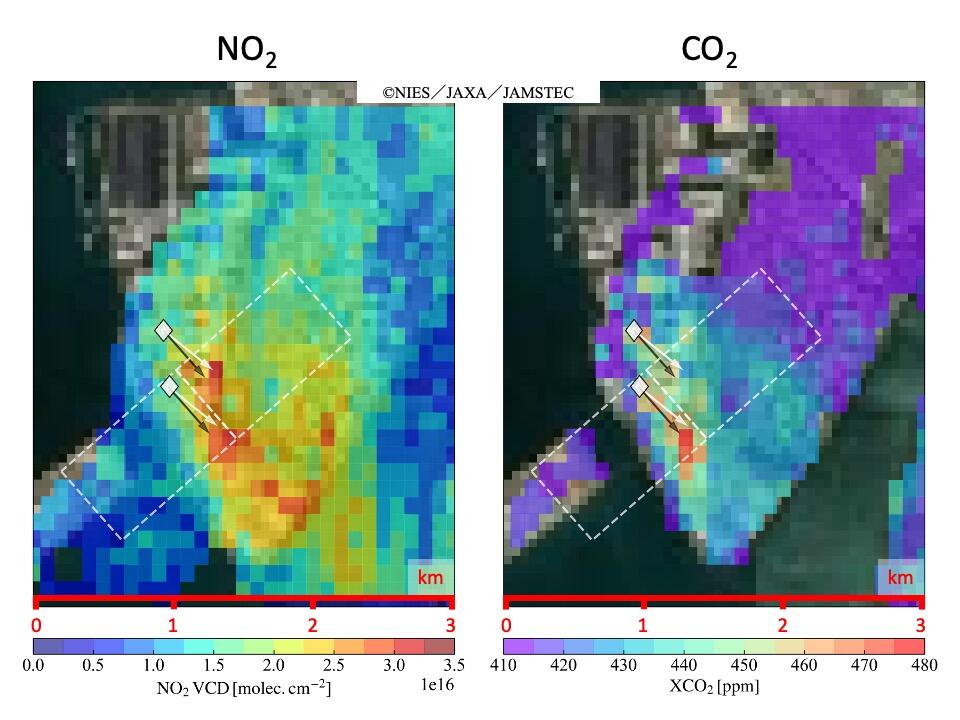

図2は、石炭火力発電所付近のNO₂とCO₂の空間的な存在量を示したマップです。どちらのガスについても暖色系の色になるほど、その存在量が多いことを示しています。白い菱形の地点が、今回注目した火力発電所の2つの煙突の位置を示しています。図2から、CO₂、NO₂ともに2つの煙突から排出されたプルームが、北西の風により南東方向に流れていく様子がわかります。航空機観測により、同時に排出されたCO₂とNO₂のプルームが拡がる様子を捉えたのは、この研究が世界初です。

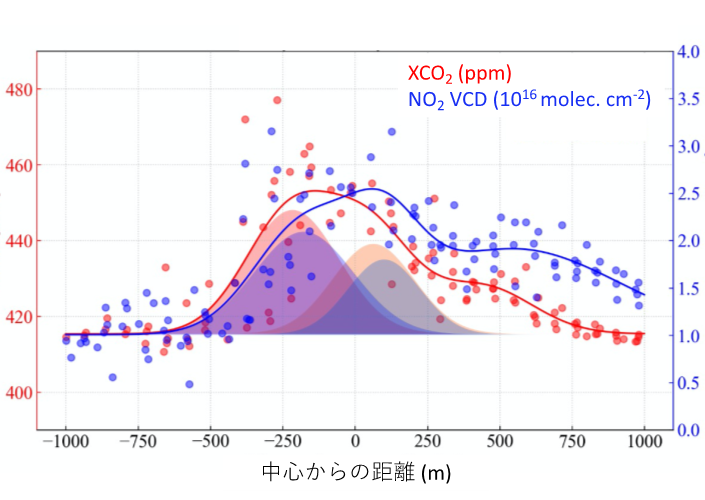

また、図3は、図2中の白破線領域におけるNO₂(青)とCO₂(赤)の存在量を、風方向から見た中心線からの距離に対してプロットした図です。それぞれの色で塗り潰された部分は、ガウス関数を仮定してフィッティングされた、煙突A、B(それぞれ南側、北側)から排出されたCO₂、NO₂それぞれのプルームの断面図を表しています。

本研究では、NO₂のプルームフィッティングの結果をCO₂フィッティング時の初期値として使用することで、より現実に近いCO₂のプルームフィッティングに成功しています。

© NIES/JAXA/JAMSTEC

(図2)

石炭火力発電所上空のNO₂鉛直カラム量(左)とXCO₂値(右)のメッシュプロット。どちらも暖色なほど、存在量が大きいことを示しています。白い菱形の点が2つの煙突の位置を示し、白矢印は気象値における風向、黒矢印はNO₂のプルーム形状を基に調節した風向を示しています。白破線は、2つの煙突の中間地点から調節した風向に400m離れた地点を中心とした、800m×2000mの領域を示しています。

2種のトップダウン推定手法(※4)を用いてNO₂及びCO₂の排出量の推定を行い、ボトムアップ手法(※5)で導出された排出インベントリのひとつであるREAS v3.1(※6)と比較を行いました。REAS v3.1を真値としてその相対誤差を求めると、CO₂の誤差は-7%〜40%と推定されました。NO₂データを使用せずCO₂データのみで推計した場合は、–51〜106%の誤差となり、NO2を用いることにより、推計精度が3倍程度向上しうることが示唆されました。今後はこの誤差を小さくして推計手法を精緻化し、衛星観測に応用していきます。

© NIES/JAXA/JAMSTEC

(図3)

図2中の白破線で囲われた領域におけるNO₂鉛直カラム量(青)とXCO₂値(赤)を、破線領域の中心線からの距離に対してプロットした図。凡例は、推定されたCO₂及びNOxの排出量と、ボトムアップ方式排出インベントリ(REAS v3.1)からの推定値を示す。

注釈

| (※1) | 温室効果ガス・水循環観測技術衛星(GOSAT-GW)は、温室効果ガス観測ミッション(環境省と国立環境研究所が担当)と水循環変動観測ミッション(JAXAが担当)を担う地球観測衛星であり、GOSAT,GOSAT-2に続くシリーズ3つ目のミッション。 (JAXAサテライトナビゲーター)https://www.satnavi.jaxa.jp/ja/project/gosat-gw/index.html |

|---|---|

| (※2) | 分光情報を二次元で得ることができる分光計。 |

| (※3) | 波長方向に分解された光の放射輝度データ。 |

| (※4) | 大気観測からのモデルを用いて、排出量の総量を計算するする手法。 |

| (※5) | 統計的な推定手法。発電所の場合は、燃料燃焼量に排出係数を乗じて算出している。 |

| (※6) | 日本の研究者によって開発されている排出統計インベントリ (Regional Emission inventory in ASia(REAS)Data Download Site)https://www.nies.go.jp/REAS/index.html外部リンク |

4. 研究助成

本研究では、TCR-2再解析データ(https://tes.jpl.nasa.gov/tes/chemical-reanalysis/products/monthly-mean/外部リンク)、気象庁が作成するメソ数値予報モデル格子点データ(http://www.jmbsc.or.jp/jp/online/file/f-online10200.html外部リンク)、及びオランダ王立研究所のHenk Eskes博士より提供いただいたSentinel-5P(TROPOMI)衛星データを使用して実施されました。

本研究は、国立環境研究所の課題解決型研究プログラム「低炭素研究プログラム」(2016-2020年度)及び戦略的研究プログラムである「気候変動・大気質研究プログラム」(https://esd.nies.go.jp/ja/climate-air/外部リンク)の一環として実施されました。