テラヘルツ帯に対応した無線通信システムを試作し、

95GHz帯を用いた長距離・大容量伝送に成功

2025年(令和7年)3月11日

国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構

学校法人早稲田大学

学校法人早稲田大学(理事長:田中 愛治、以下「早稲田大学」)理工学術院の川西 哲也教授の研究グループと、国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構(理事長:山川 宏、以下「JAXA」)研究開発部門センサ研究グループらは、テラヘルツ帯※1に対応した無線通信システムを試作し、4.4kmの距離で、大容量伝送を可能とする伝送速度4Gbpsの通信を実現しました(図1)。95GHz帯を用いた大容量通信において世界有数の通信距離※2を実証しました。

©早稲田大学/JAXA

図1 通信実験風景

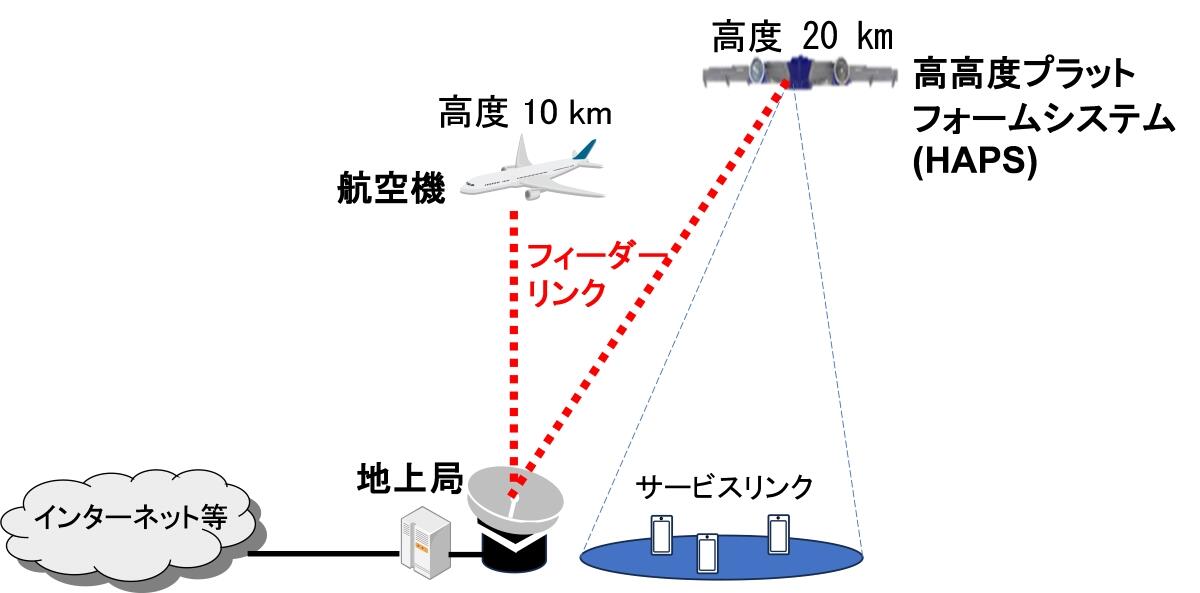

次世代移動通信システムBeyond5G/6G※3システムにおいては、非地上系ネットワーク(NTN)※4の大容量通信を行うフィーダーリンク※5の一部を、テラヘルツ帯を用いた高速通信が担うことが期待されています。これまで、上空との通信にはXバンド(8GHz帯)やKaバンド(26GHz~40GHz)が利用されてきましたが[1][2]、利用可能な周波数の帯域幅が限定されているため、伝送速度は数百Mbpsから数Gbpsが限界となっています。我々は、図2に示すような高度20km程度以下の高高度プラットフォームシステム(HAPS:High Altitude Platform Station)や航空機に対するフィーダーリンクにおいて、テラヘルツ波を含む高い周波数帯の利用による伝送速度の向上を検討しています。具体的には、92GHz~94GHz、95GHz~100GHz、および102GHz~104GHzの周波数帯に対して、広帯域の複数チャンネルを活用することで、20Gbps以上の大容量通信を実現できます。

©早稲田大学/JAXA

図2 地上系ネットワークとフィーダーリンク

本研究においては、92GHzから104GHzのテラヘルツ領域までに対応するアンテナ、送信機および受信機を試作しました。長距離通信を担う高利得アンテナサブシステムとしては、図3に示すように、上空の飛行体に搭載可能な小型軽量の0.3m径カセグレンアンテナ※6と、地上局用の1.2m径カセグレンアンテナを開発し、最大出力を1Wとして設計した送信機と組み合わせました。今回は、周波数帯を95.375GHz~96.625GHz(中心周波数96GHz)に限定し、送信機の空中線電力は15mW(特定実験試験局で許可される範囲内の等価等方放射電力(EIRP)※7に対応)に設定して伝送実験を実施しました。実験では、6階建ビルの屋上(東京都小金井市)からスカイタワー西東京(東京都西東京市)までの4.4kmの距離に対して、帯域幅1.25GHzを使用したシンボルレート1Gシンボル/秒の条件で、変調方式QPSK(伝送速度2Gbps) および16QAM(4Gbps)を用いた伝送を確認しました。

©早稲田大学/JAXA

(a)送信アンテナ(0.3m径:飛行体搭載用)

©早稲田大学/JAXA

(b)受信アンテナ(1.2m径)

図3 アンテナサブシステムの外観

今後は、空中線電力1Wの送信機の試作などにより、伝送距離20kmおよび伝送速度20Gbpsの通信機能を実現するとともに、HAPSや航空機向けのフィーダーリンクに必要な飛行体へのアンテナ追尾技術の試作と改良を行います。将来的には、通信の大容量化により、地上で使用されているネットワーク回線(LAN)レベルの高速通信を上空まで延伸させることが可能になり、大規模災害時の広域通信基地局、山間部や離島への高解像度の映像の伝送など、上空の通信網を使った多様なサービスの創出が期待されます。

【研究プロジェクトについて】

本研究成果の一部は、国立研究開発法人情報通信研究機構(NICT(エヌアイシーティー))の革新的情報通信技術研究開発委託研究(JPJ012368C00302およびJPJ012368C04901)、および科学技術振興機構の先端国際共同研究推進事業ASPIRE(JPMJAP2324)により実施したものです。

【各機関の主な役割】

早稲田大学: テラヘルツ帯に対応した送受信機の開発

JAXA: テラヘルツ帯高利得アンテナサブシステムの開発

【用語解説】

※1:テラヘルツ帯

おおむね周波数100GHzから10THz(波長にして3mm-30μm)の電磁波領域を指す。下限については、2019年に米連邦通信委員会(FCC:Federal Communications Commission)が、新しい技術の開発やサービス展開に向けて、95GHzを超える周波数帯の利用に対する新ルールを発表していることから[3]、95GHz程度の周波数を含むことも多い。

※2:世界有数の通信距離

従来、94GHzを用いた距離2.5kmの通信[4]および120GHz帯を用いた距離5.8kmの通信[5]が報告されていた。今回の実験では、95GHz帯を利用した1Gbps以上の伝送容量の通信において、4kmを超える世界トップレベルの通信距離を実証した。

※3:Beyond5G/6G

近年、普及が進む移動通信システムは第5世代(5G)とよばれている。これに対して、次世代システムとしてBeyond5Gさらには 第6世代(6G)移動通信システムの開発が進められている。

※4:非地上系ネットワーク(NTN:Non-Terrestrial Network)

地上、海、空にある移動体を多層的につなげる通信ネットワークシステム。

※5:フィーダーリンク

地上局をゲートウェイとして高度プラットフォームシステムなどの飛行体や衛星との間で通信を行う一対一の通信。

※6:カセグレンアンテナ

主、副の反射器を持つパラボラアンテナの一種。

※7:等価等方放射電力(EIRP:Equivalent Isotropic Radiation Power)

送信機が特定の方向に放射する電力を、等方性アンテナが全方向に放射する電力に置き換えた値。

【参考文献】

[1]:国立研究開発法人情報通信研究機構、プレスリリース、“世界初、高度約4km上空から38GHz帯電波での5G通信の実証実験に成功”、2024年5月、https://www.nict.go.jp/press/2024/05/28-1.html 外部リンク

[2]:国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構、サテナビお知らせ、“先進レーダ衛星「だいち4号」(ALOS-4)のKaバンド直接伝送系により3.6Gbpsの高速データ伝送に成功”、2024年7月、https://www.satnavi.jaxa.jp/ja/news/2024/07/23/9544/index.html

[3]:FCC, FCC press release, “FCC Takes Steps to Open Spectrum Horizons for New Services and Technologies”, <https://docs.fcc.gov/public/attachments/DOC-356588A1.pdf> ![]()

[4]: X. Li et. al., "Delivery of 54-Gb/s 8QAM W-Band Signal and 32-Gb/s 16QAM K -Band Signal Over 20-km SMF-28 and 2500-m Wireless Distance," in Journal of Lightwave Technology, vol. 36, no. 1, pp. 50-56, 2018.

[5]:A. Hirata et al., “5.8-km 10-Gbps data transmission over a 120-GHz-band wireless link,” 2010 IEEE International Conference on Wireless Information Technology and Systems, Honolulu, USA, 2010.