X線分光撮像衛星(XRISM)観測成果の科学誌「Nature」論文掲載

X線分光撮像衛星(XRISM)の観測成果に関する論文が、イギリスの科学雑誌「Nature」に2025年5月15日(日本時間午前0時)に掲載されましたのでお知らせします。

タイトル:

超巨大ブラックホールが撃ち出す超高速のガスの弾丸

原題 :

Structured ionized winds shooting out from a quasar at relativistic speeds

超巨大ブラックホールが撃ち出す超高速のガスの弾丸

Structured ionized winds shooting out from a quasar at relativistic speeds

-

X線分光撮像衛星 (XRISM:クリズム) の優れた分光能力により、超巨大ブラックホールから超高速で噴き出される風が、予想外に複雑な速度構造を持つことを世界で初めて発見した。

-

複雑な速度構造は、従来考えられていた滑らかな風ではなく、図1のようにぶつぶつとした弾丸のような風であることを示唆する。

-

ガスの弾丸が持つエネルギーは予想外に大きいことがわかり、従来の共進化の理論モデルでは説明できない銀河とブラックホールの共進化の新たな可能性が見えてきた。

© JAXA

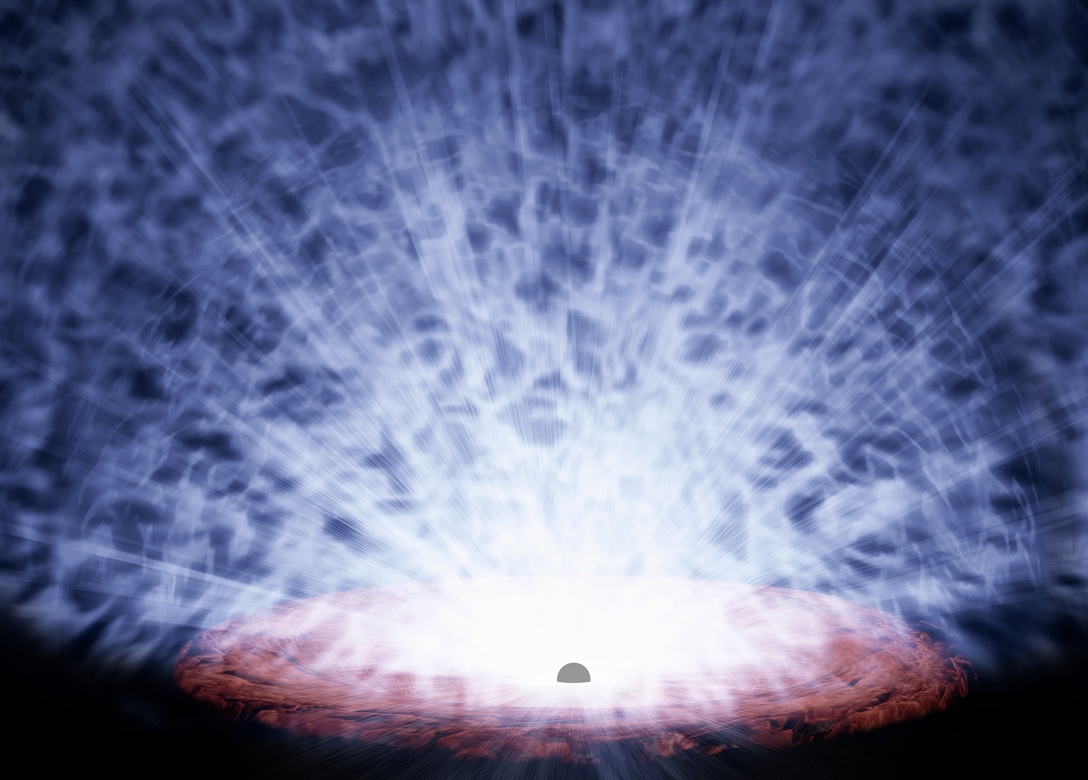

図1:

超巨大ブラックホールPDS 456の想像図。ブラックホールから吹き飛ばされる風を白色で示している。

あらゆる銀河の中心に存在する超巨大ブラックホールは、銀河と密接に関わり合いながら共に進化してきたとされています。この現象は「銀河とブラックホールの共進化」と呼ばれており、宇宙物理学における大きな謎の1つです。この謎を解く鍵と考えられているのが、ブラックホールから周りの領域にガスを強く吹き飛ばす「アウトフロー」もしくは「風」と呼ばれる現象です。この風が、周りのガスを温めたり押し退けたりすることで、銀河の星形成を抑止するのではないかと考えられているのです。

風がブラックホール自身や銀河の進化にどんな影響を与えるのかを理解するには、ガスの運動やエネルギーを精密に測定する必要があります。しかし、これまでの観測では精度が足りず、その詳細は長年の謎となっていました。

今回、XRISM国際共同研究グループ(XRISM

Collaboration、以下「研究グループ」という)が超巨大ブラックホールから吹く光速の20〜30%の速度の風を観測したところ、従来考えられていたような滑らかな構造の風ではなく、少なくとも5種類の異なる速度のガスからなる複雑な構造の風であることを発見しました。いわば、大量の“弾丸”が撃ち出されるように、ぶつぶつとした構造の風が吹いていると解釈できます。これは、XRISMの高い性能によって初めて発見できるものでした。さらに、この弾丸のような構造を考慮して推定すると、風は1年間に太陽の60〜300個分の莫大な量のガスを吹き飛ばしており、そのエネルギーは銀河規模で吹いている風*1より1000倍以上も大きいこともわかりました。

この結果は、「弾丸が間欠泉のようにたまにしか発射されない」もしくは「弾丸が銀河内ガスの隙間を縫って飛び出している」ということを示唆しており、従来の共進化の理論モデルの書き換えを迫るものです。今後のXRISMの観測結果に基づく研究によって、風が共進化に果たしてきた役割の理解が大きく進展すると期待されます。

研究の背景

すべての銀河の中心には太陽質量の百万倍以上という超巨大ブラックホールが存在し、この超巨大ブラックホールと銀河は密接に関わり合いながら共に進化してきたと考えられています。しかし両者は質量もサイズも大きく異なるため、どのようにして関わりを持ってきたのかについて不明な点が多く残されています。このことから、「銀河とブラックホールの共進化」は現代の宇宙物理学の大きな謎の1つとなっています。

この共進化の謎を解く鍵が、ブラックホールから高速で吹き出す「アウトフロー」もしくは「風」と呼ばれるガスの流れです。この風は、ブラックホールが周囲の物質を飲み込んで成長するのを妨げたり、銀河自身に莫大なエネルギーを与えて星形成を止めたりするなど、共進化に大きく寄与していると考えられています。

風が銀河に与える影響は、風のエネルギーの大きさによって変わってきます。このエネルギー量を推定するには風の構造や形状を正確に知ることが不可欠ですが、従来の観測装置の性能では不可能でした。

観測成果

研究グループは、2024年3月に、地球から20億光年離れた「PDS

456」という超巨大ブラックホールをXRISMで観測し、搭載された軟X線分光装置(Resolve:リゾルブ)で取得したX線スペクトルによって複雑な吸収線*2

構造(図2)を初めて明らかにしました。こうした複雑なスペクトルは、従来は太く広がった1つの吸収線にしか見えていませんでした。格段に高精度なResolveだからこそ、初めて観測できるようになったものです。

© JAXA

図2:

XRISMの軟X線分光装置 (Resolve) で取得された、PDS

456の風による吸収線スペクトル。一番上のグラフは観測されたスペクトルで、白線および白点は観測データ、赤線はモデルを表す。下の5つのグラフは、光のドップラー効果によって、異なる速度のガスが異なるエネルギーの吸収線として観測されることを示している。観測された吸収線プロファイルは、少なくとも5個の弾丸のような風から作り出されている。下の各ゾーンで最も深い吸収線は、電子を2個だけ持つ鉄イオン(ヘリウム状鉄)による吸収を示す。

観測された吸収線を詳細に解析した結果、光速の20〜30%(時速約2億〜3億km)というとてつもない速度で、少なくとも5種類の異なる速度のガスが風の中に見られることがわかりました。つまり、従来の1つの広がった吸収線から予想される滑らかな構造の風ではなく、「弾丸」のようなぶつぶつとした構造の風になっていると考えられます。

さらにXRISMは、風が放出する輝線*3(図3)も捉えることに成功しました。X線は、地球へ向かう風のガスだけでなく遠ざかるガスからも放出されるため、観測される輝線の形は、運動する物体が出す光の波長がずれて見える光のドップラー効果*4で大きく広がります。また、風全体のガスの総量が多いほど、輝線は強くなります。ここで、視線を遮って吸収線を作っているガスと同じようなガスが視線外からの輝線を作っているとすると、ガスの量が多いということは視線外の様々な方向にガスが飛ぶことを意味します。今回観測された輝線強度は、風がほぼ全方向に噴き出ていることを示しています。

© JAXA

図3:

Resolveで取得されたPDS

456の風からの輝線スペクトル。グラフの白線は観測データ、赤線はモデルを表す。青とピンクの破線はそれぞれ風を透過してきた成分と風から放出された輝線を表し、これらの和が赤線のモデルとなる。ガスの流れがなければ、ヘリウム状鉄と水素状鉄(電子を1個だけ持つ鉄イオン)の輝線が6.7keVと6.97keVに出ることが予想されるが、地球に近づくガスからの青方偏移した輝線と遠ざかるガスからの赤方偏移した輝線が重ね合わされて、大きく広がった輝線(ピンク破線)が風全体から観測されている。この輝線の強度から風がほぼ全方向に吹いていることがわかる。

研究グループは、このような「全方向に噴き出す弾丸のような風」という新しい描像に基づいて、風の運ぶガスの量やエネルギーを推定しました。その結果、従来の滑らかな風を仮定した推定と比べて、弾丸のような構造の風でははるかに大きなエネルギーを持ち、1年間に太陽60〜300個分もの量のガスを吹き飛ばしていることがわかりました。さらに驚くべきことに、ブラックホールのすぐそば

(わずか0.1光年以内) で発生したこの風は、数千光年という銀河規模で吹いている風と比べても、実に1000倍以上も大きなエネルギーを持っているという結果が得られました。

この観測結果は、従来の共進化の理論モデルでは説明できない、非常に画期的な発見です。これまでの理論モデルでは、ブラックホールの近くで生じた強力な風のエネルギーまたは運動量が、すべて銀河規模の風に渡されることで、銀河進化を制御すると考えられていました。[引用文献:1–3]しかし、今回の観測結果は、ブラックホールの近くで作られた風のエネルギーのほとんどが銀河ガスの流れには渡されていないことを意味しています。これは、「弾丸が間欠泉のようにたまにしか発射されない」もしくは「弾丸が銀河内ガスの隙間を縫って飛び出している」ということを示唆しています。このような状況でどのようにして共進化を説明するのか、新たな理論モデルを構築する必要が出てきました。

今後の展望

今回観測したPDS

456だけでなく他のブラックホールについても、XRISMで風構造を詳細に調べていくことで、ブラックホールと銀河の共進化に、風がどのように寄与しているかを明らかにできると期待されます。ブラックホールと銀河の共進化のメカニズムを理解することは、宇宙の構造と進化を解明する上で重要な役割を果たします。

*1 銀河規模で吹いている風:

主に電波や赤外線で観測される、数千光年程度に広がった風。銀河バルジ(銀河の中心にある膨らんだ部分)に匹敵する大きさを有する。今回観測されたX線の風がブラックホール近傍 (PDS 456の場合は0.1光年よりも小さな規模)

のみに存在するのとは対照的である。

*2 吸収線:

連続スペクトル上で、特定のエネルギーで強度が弱く(暗く)なっている構造。X線の場合、原子に束縛された電子がX線光子を吸収してよりエネルギーの高い軌道に移ることで作られ、元素や電離状態ごとに固有のエネルギーの吸収線となる。今回の場合は、ブラックホール近傍から放射されたX線が風のガスで吸収され、図2のX線スペクトル上で下向きに凹んだ構造として見えている。

*3 輝線:

連続スペクトル上で、特定のエネルギーで強度が強く(明るく)なっている構造。原子に束縛された電子がよりエネルギーの低い軌道に移るときにX線光子を放出することで作られ、元素や電離状態ごとに固有のエネルギーの輝線となる。今回の場合は、ブラックホール近傍からのX線に照らされた風のガスが放出する輝線を観測している。

*4 光のドップラー効果:

近づく物体からの音は高く、遠ざかる物体からの音は低く聞こえる音のドップラー効果と同様に、X線を含む光(電磁波)でも、近づく物体からの光は高エネルギー(高周波数)に遠ざかる物体からの光は低エネルギー(低周波数)になる現象。可視光では低エネルギーは赤、高エネルギーは青なので、ドップラー効果で光が低エネルギーに変化することを赤方偏移、高エネルギーに変化することを青方偏移と呼ぶ。

[1] Mizumoto et al., 2019, ApJ

[2] Tombesi et al., 2015, Nature

[3] King & Pounds, 2015, ARAA