「いぶきGW」(GOSAT-GW)搭載 温室効果ガス観測センサ3型(TANSO-3)の初観測結果

2025年(令和7年)8月8日

国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構

国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構(JAXA)、環境省及び国立研究開発法人国立環境研究所(NIES)が、共同で開発してきた温室効果ガス・水循環観測技術衛星「いぶきGW」(GOSAT-GW)※1は、2025年6月29日に打ち上げられ、現在初期機能確認運用※2を実施しています。7月14日から7月20日にかけて、同衛星に搭載したセンサのうち「温室効果ガス観測センサ3型(TANSO-3)」の初観測を行い※3、TANSO-3が正常に動作していることを確認しました。

TANSO-3は、「いぶき」(2009年打上げ)と、その後継衛星である「いぶき2号」(2018年打上げ)による長期間の温室効果ガス観測を引き継ぐセンサです※4。TANSO-3では温室効果ガスなどが固有の波長の光を吸収する性質を利用して、温室効果ガスの濃度や二酸化窒素のカラム量※5を算出します。

TANSO-3の特徴としては回折格子型イメージング分光方式※6を採用したことで、フーリエ変換分光方式※7を採用した「いぶき」や「いぶき2号」に対し、空間方向にも連続的な分光データを取得可能であるとともに、観測点数の大幅な増加が可能となりました。また、広域観測モード※8と、精密観測モード※9の2つの観測機能を切り替えて運用することにより、全球観測と大規模排出源等の詳細観測を両立する世界で唯一のセンサです。

参照:JAXAサテナビ「いぶきGW」ページ『TANSO-3による広範囲・高精度な温室効果ガスの観測』

下記図1に、「いぶきGW」搭載 TANSO-3による実際の初観測データを図示します。

(a)

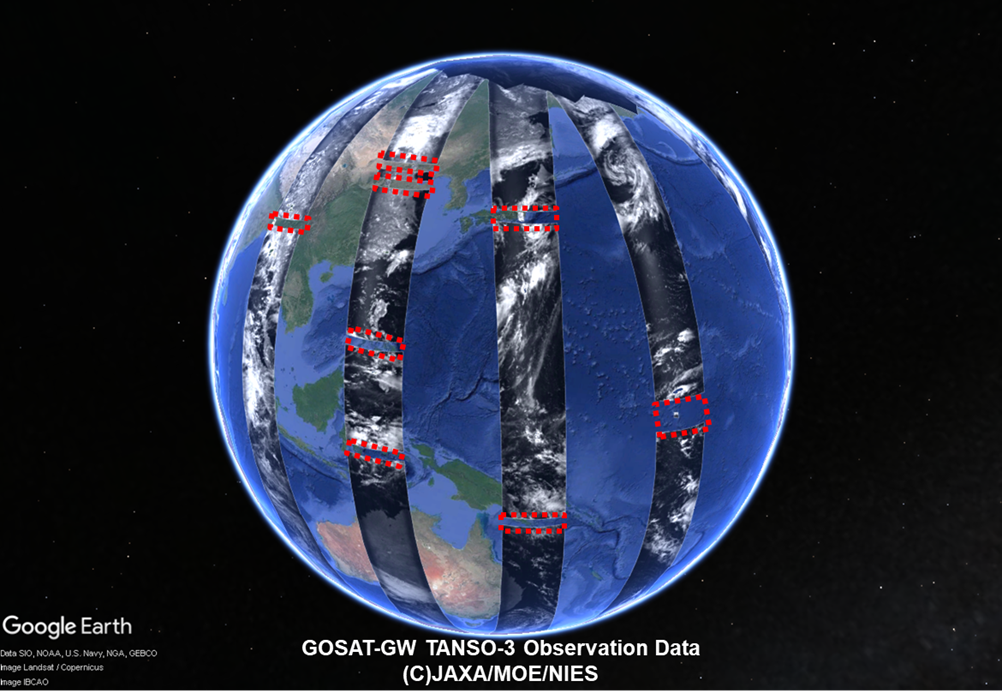

広域観測モードによる全球観測では、900km以上の観測幅を10kmの分解能で計測します。3日間の広域観測で、全球をくまなく観測できます。

(b)

精密観測モードでは、90km以上の観測幅を3~1kmの分解能で計測します。「いぶき2号」では、関東地方を最大20地点の観測でしたが、TANSO-3では面的に約1000地点の観測が可能です。

(c)

(a)と(b)に示した面的な画像の1つ1つの画素(観測地点)で、(c)に示すグラフのような分光データが取得できます。

TANSO-3の初観測運用により、二酸化炭素、メタン、二酸化窒素等による吸収を受けた分光データを計画通り取得し、TANSO-3の観測機能の健全な動作を確認しました。

「いぶきGW」では、「いぶき」「いぶき2号」を発展的に継承した面的な観測により、地球全大気の二酸化炭素およびメタン濃度の継続モニタリングを行うとともに、これまで困難だった面積が小さい国・地域の排出量をより精密に推計できるようになります。また、化石燃料の燃焼により二酸化炭素とともに排出される二酸化窒素の同時観測により、発電所などの大規模排出源を検出し、都市や施設からの排出量を定量化することで、温室効果ガスの排出量削減などの様々な取り組みに貢献します。

引き続きプライムメーカの三菱電機株式会社様をはじめ衛星運用に携わる企業、機関等の皆さまとともにセンサの初期機能確認(打上げ後3か月間)を行った後、センサの精度確認やデータ補正等を行う初期校正を実施し、定常的な観測運用へ移行する予定です。TANSO-3の校正では、「いぶき」および「いぶき2号」との連携に加え、米国NASAの二酸化炭素観測ミッションOCO-2、及びOCO-3と協同して、観測精度の確認を実施していきます。

なお、「いぶきGW」に搭載された「高性能マイクロ波放射計3(AMSR3)」についても、初期機能確認を実施しており、観測開始に向けた準備を進めています。

※1

「いぶきGW」(GOSAT-GW)

「いぶきGW」(GOSAT-GW:Global Observing SATellite for Greenhouse gases and Water cycle)

は、宇宙から、地球の水と温室効果ガスを観測する衛星で、二つのミッション機器、すなわち高性能マイクロ波放射計3(Advanced Microwave ScanningRadiometer 3:

AMSR3)および温室効果ガス観測センサ3型(Total Anthropogenic and Natural emissions mapping SpectrOmeter-3: TANSO-3)を搭載した地球観測衛星です。

※2

初期機能確認運用

人工衛星が打ち上げられた後の初期段階で、センサを含む衛星が所定の機能性能を軌道上で有しているかを確認する運用を行います。

※3

TANSO-3初観測

「いぶきGW」(GOSAT-GW)と地上局の通信確認のための試験電波により、TANSO-3の観測データを取得しました。

※4

GOSATシリーズによる宇宙からの温室効果ガスの長期観測

「いぶき」「いぶき2号」の宇宙からの温室効果ガス観測は、全球にわたる二酸化炭素やメタンの分布や、吸収・排出量、季節変動や年々変動を明らかにし、気候変動科学や気候変動政策に貢献する情報として利用されています。地球大気の温室効果ガス濃度上昇を示す客観的な根拠の1つとして、気候変動に関する政府間パネル(IPCC)の報告書に引用されたほか、2025年2月には地球全体の二酸化炭素濃度の年増加量が過去14年間で最大になったことを示しました。

参照:

https://www.env.go.jp/earth/ondanka/gosat.html外部リンク

https://www.env.go.jp/press/press_04307.html外部リンク

※5

カラム量

気体の総量を単位面積当たりの地上から大気上端までの柱(カラム)の中にある気体分子の数で表した数値です。

参照:

https://www.nies.go.jp/kanko/kankyogi/69/column2.html外部リンク

※6

回折格子型イメージング分光方式

大気中の気体の種類別に量を調べるために、光を回折格子という細かいすじの入った板で色(波長)ごとに分け、分光した画像として記録する方式です。

※7

フーリエ変換分光方式

光の波の重なり方(干渉)を利用して、光の中に含まれる色(波長)を詳しく分析する方法です。光源からの光を干渉計で分割し、移動鏡の位置を少しずつ変えて光路差を生じさせ干渉光の強度を記録します。それをフーリエ変換という計算で分光データに変換します。

※8

広域観測モード

「いぶき」および「いぶき2号」はフーリエ変換分光計で、直径約10kmの視野で、地球全体を280km間隔および90km間隔で離散的に観測しています。TANSO-3の広域観測モードでは、900km以上の幅10km分解能で連続的なイメージで観測データが取得できます。

※9

精密観測モード

「いぶき」や「いぶき2号」は視野約10kmで、都市部などをターゲットとして、ある区画で離散的ではあるものの集中的な観測が可能ですが、TANSO-3の精密観測モードでは、90km以上の幅を3~1kmの分解能で面的に観測できます(図3右図)。この機能により、空間的に連続的な観測データが取得できるだけでなく、雲の隙間の有効な晴天域の観測データが増加し、それにより温室効果ガス排出量の推計精度の向上が期待できます。

※10

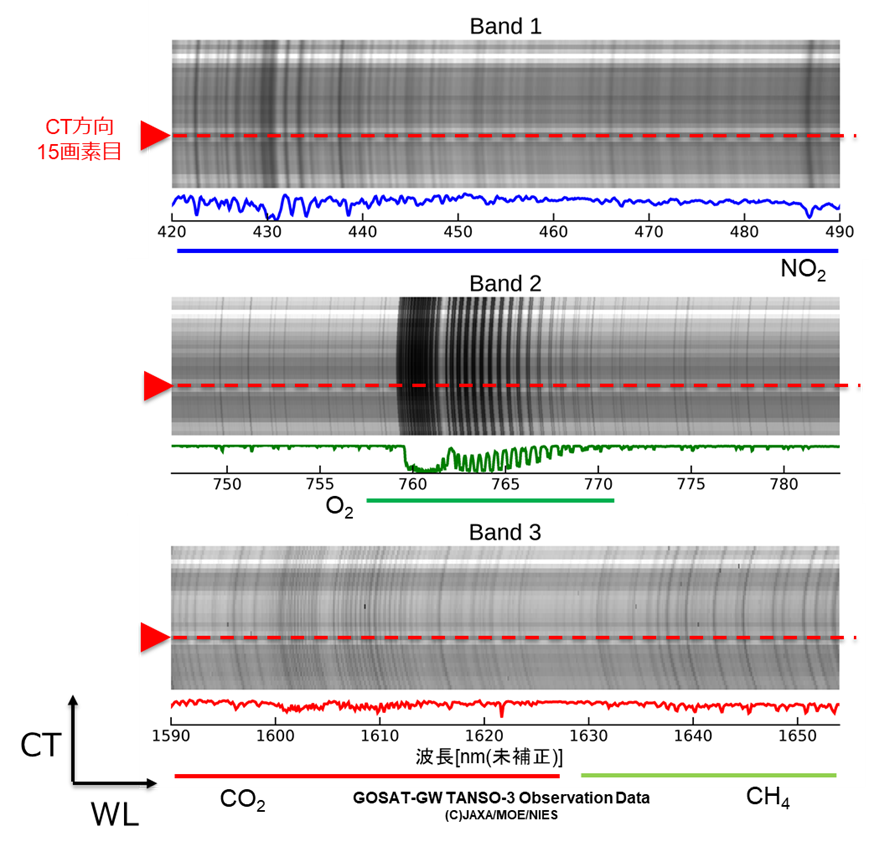

TANSO-3の観測バンド

波長0.45µm付近のバンド1は二酸化窒素(NO2)、波長0.76µm付近のバンド2は酸素(O2)、波長1.6µm付近のバンド3は二酸化炭素(CO2)とメタン(CH4)を、それぞれ観測対象としています。

【別紙】

Data SIO, NOAA, U.S. Navy, NGA, GEBCO Image Landsat / Copernicus Image IBCAO

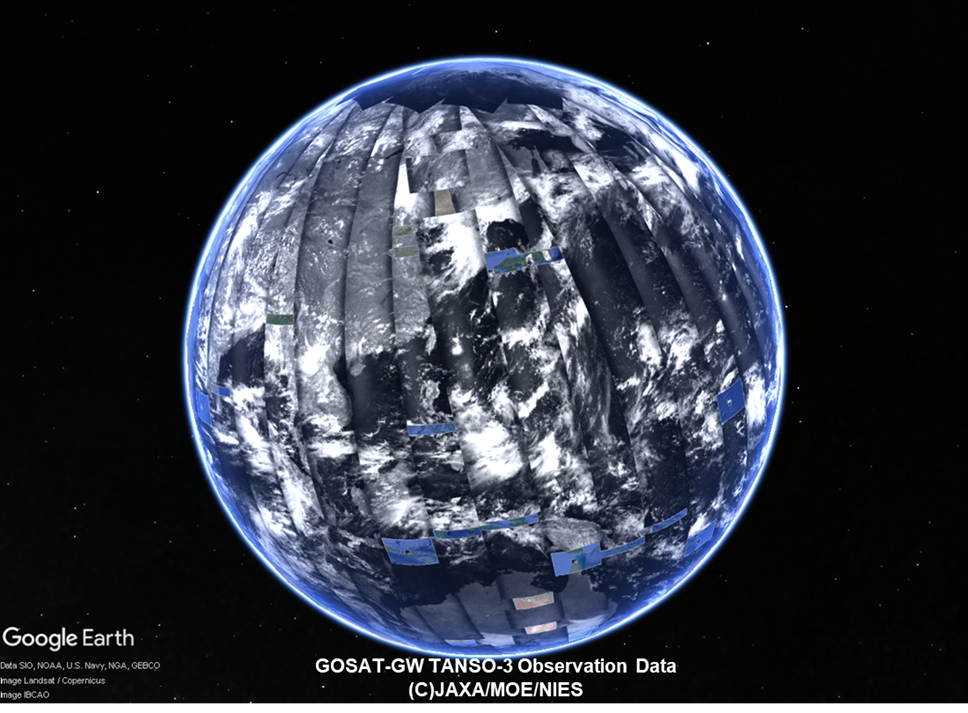

図2「いぶきGW」搭載

TANSO-3による観測(2025年7月14日)

(バンド2の767nmの放射輝度の値を、グレースケールで表しています。値が高い(明るい)部分ほど白く表示され、値が低い(暗い)部分ほど黒く表示されます。)

観測部分以外は、Google Earthで使われている地球(カラー画像)が表示されております。

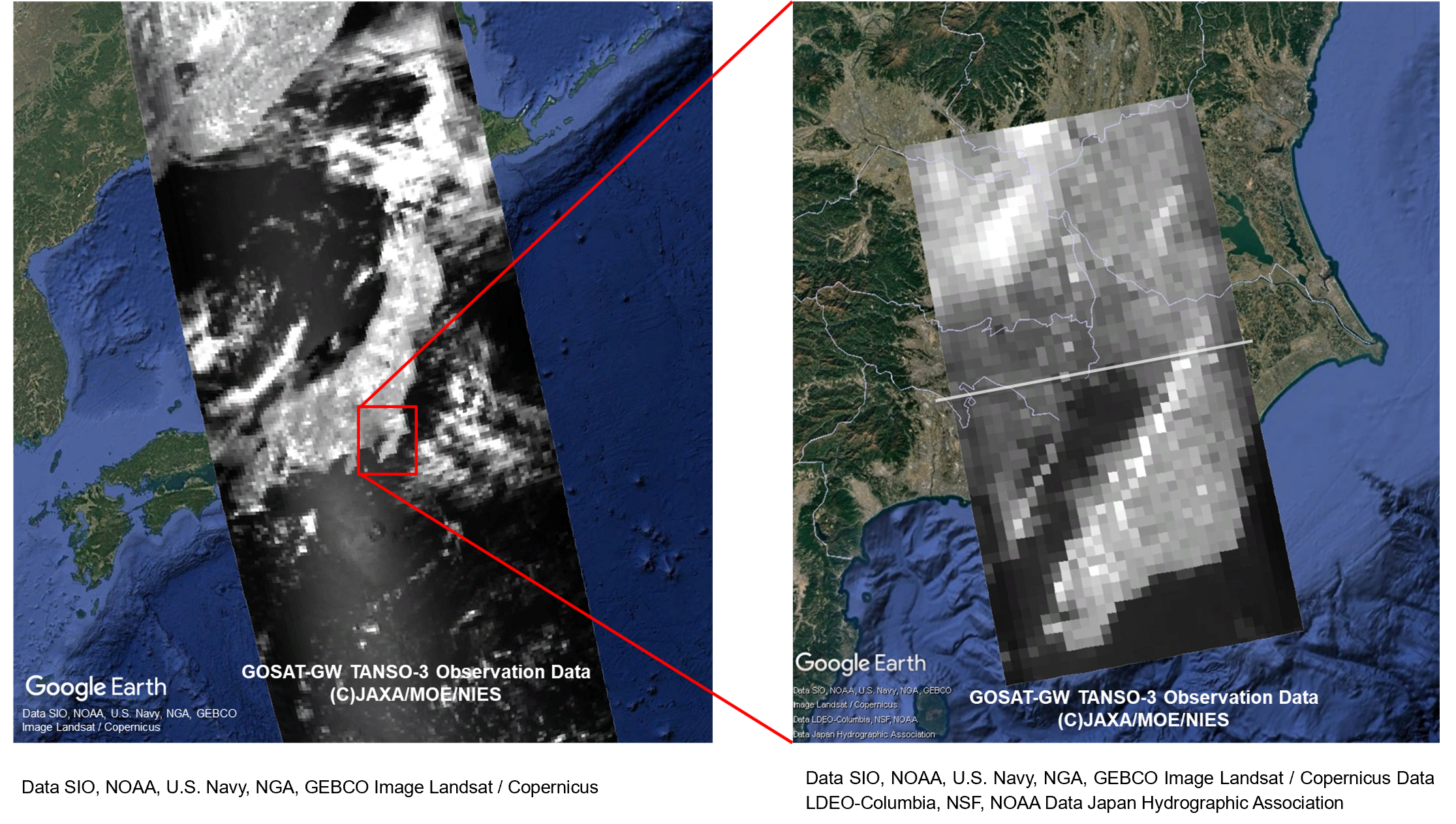

図2は、7月14日に広域観測モード及び精密観測モードで撮像された観測画像です(精密観測モードの画像は広域観測モードの間(赤破線内)に小さく表示されている)。広域観測モードでは900km以上の観測幅で、衛星の軌道に沿って南から北に観測してくことで、およそ3日に1回の頻度で全球の観測が可能となります。

図3TANSO-3による広域観測モード(左)と精密観測モード(右)の日本付近の画像(バンド2の767 nmの放射輝度の値を、グレースケールで表しています。)

観測部分以外は、Google Earthで使われている地球(カラー画像)が表示されております。

図3の左図は、7月20日午後1時頃に広域観測モード(観測幅900km以上)で近畿から北海道を含む日本域を観測した画像、右図は、7月17日午後1時頃に精密観測モード(観測幅90km以上、3km分解能)で取得した東京上空の画像です。

TANSO-3は、近畿から北海道までの領域を一度に観測が可能な広域観測モードに加え、精密観測モードも有しています。精密観測モードでは、搭載されたスキャナミラーを用いて、観測したい地点を指向して、広域観測モードよりも高い空間分解能で画像を取得することが可能です。

図4TANSO-3による東京上空の精密観測データの分光データ

波長を示す横軸の下の太線は二酸化窒素(NO2)、酸素(O2)、二酸化炭素(CO2)、メタン(CH4)の吸収帯を示します。

TANSO-3の精密観測モードでは、通常、3km四方の空間分解能で、軌道に垂直な方向(東西方向)に90km幅を面的に観測し30地点の分光データを一度に取得します。図4は、図3(右図)の白い線に沿った観測点で得られた各観測バンドの分光データです。横軸が波長方向(WL)、縦軸が軌道に垂直な空間方向(CT)の2次元で表示しています。各バンドの2次元で示した図の下には、CT方向15画素目の分光データを示しています。各バンドの分光データには、波長方向に濃淡がみられることが分かります。この濃淡は、太陽光が大気を通過する間に二酸化窒素(バンド1)、酸素(バンド2)、二酸化炭素やメタンの温室効果ガス(バンド3)により固有の波長で吸収されていることを示しており、この濃淡(吸収度合い)を詳細に解析することで、大気中の温室効果ガスなどの濃度が算出できます。

Data SIO, NOAA, U.S. Navy, NGA, GEBCO Image Landsat / Copernicus Data Japan Hydrographic Association

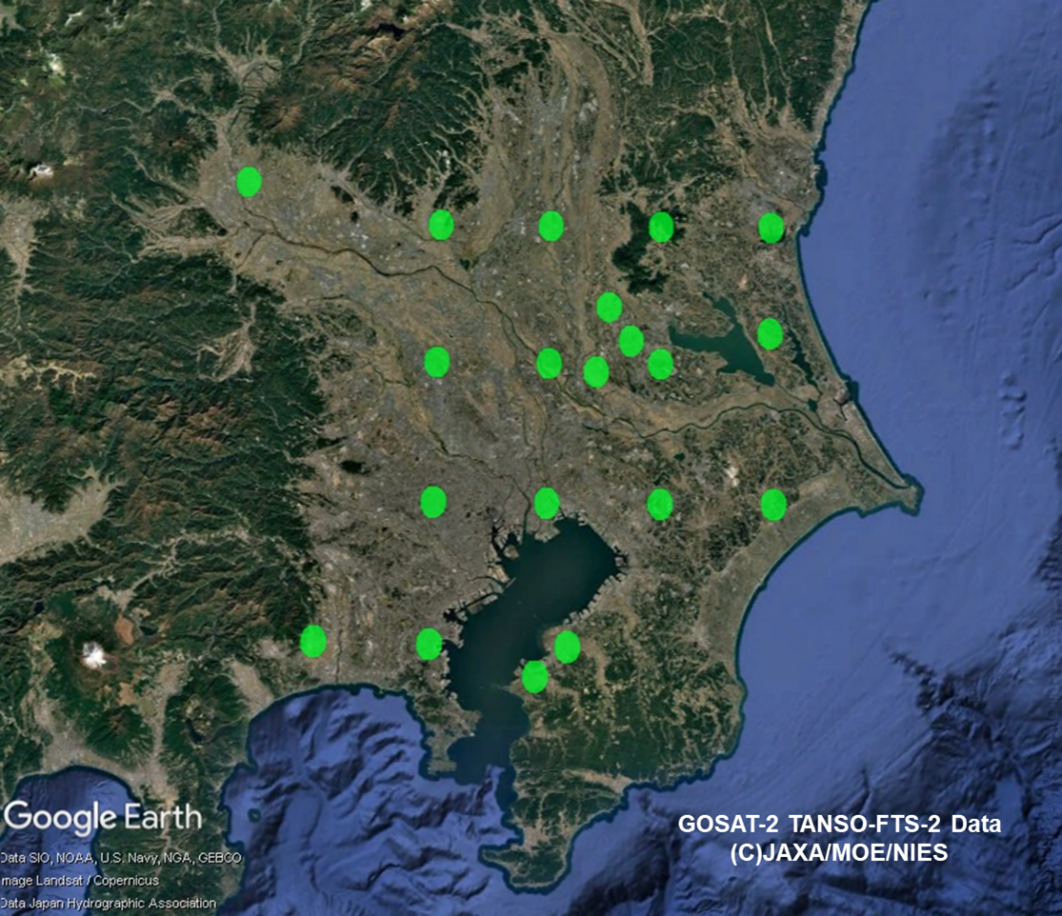

図57月15日の「いぶき2号」搭載TANSO-FTS-2の関東上空の観測点

観測部分以外は、Google Earthで使われている地球(カラー画像)が表示されております。

図5は、7月15日午後1時頃に「いぶき2号」搭載TANSO-FTS-2が取得した関東上空の観測点です。TANSO-FTS-2ではフーリエ変換分光計を採用しており、1地点10km視野で4秒間の観測が必要なので、関東地方では最大20地点の分光データしか得られません。

TANSO-3では、回折格子型イメージング分光計を採用したことで、空間方向にも連続的に分光データが得られ、関東地方では精密観測モード3km視野で面的に約1000地点の観測を実現します。さらに、TANSO-3では、3日間の広域観測で、図6のように全球をくまなく観測できるようになります。

Data SIO, NOAA, U.S. Navy, NGA, GEBCO Image Landsat / Copernicus Image IBCAO

図6「いぶきGW」搭載 TANSO-3による7月14日から16日の広域観測による全球観測(バンド2の767nmでの観測)

観測部分以外は、Google Earthで使われている地球(カラー画像)が表示されております。