「いぶきGW」(GOSAT-GW)搭載 高性能マイクロ波放射計3(AMSR3)の初期観測結果

2025年(令和7年)9月5日

国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構

温室効果ガス・水循環観測技術衛星「いぶきGW」(GOSAT-GW)※1は、2025年6月29日に打上げられた後、7月20日には観測軌道へ投入され、搭載センサの一つである「高性能マイクロ波放射計3(AMSR3:アムサースリー)」※2のアンテナ部を、定常観測に向けて1分間に40回転の速度で回転させ、8月11日から、初期機能確認運用※3の一環として観測を行っています※4。

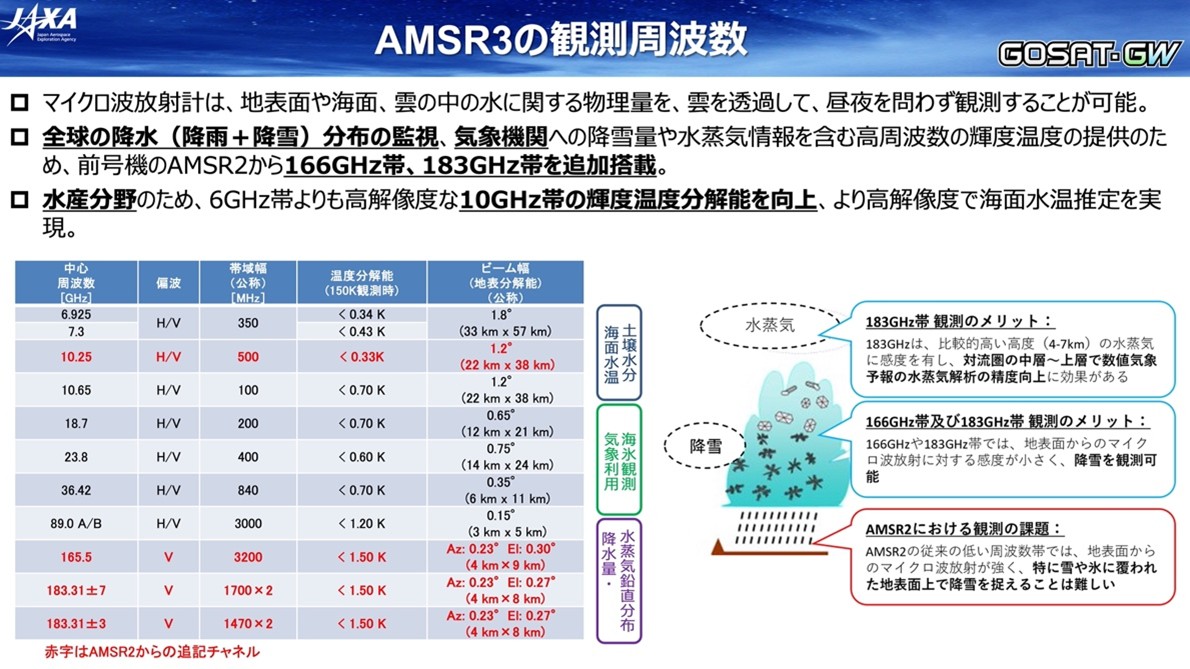

高性能マイクロ波放射計(AMSR)シリーズは、地表や海面、大気などから自然に放射または散乱される微弱なマイクロ波を観測するセンサであり、海面水温や降水量など水に係るさまざまな物理量を推定できることから、地球上の水循環・気候変動の把握に加え、気象予報、漁業(水産業)、船舶の航行支援等の幅広い分野に貢献します。AMSR3は、2002年打上げの米国Aqua衛星搭載のAMSR-E、2012年打上げの「しずく」(GCOM-W)搭載のAMSR2等の観測を継承するとともに、新たに5つの観測チャネルを追加しています(図1参照。具体的には10.3 GHzの垂直(V)・水平(H)偏波※5と、165.5, 183.3±7, 183.3±3 GHzのV偏波の計5つ)。

AMSR2を含むこれまでのマイクロ波放射計では高緯度の降雪観測に課題がありましたが、AMSR3で新たに追加された165.5~183.3 GHz帯の観測チャネルにより、地球温暖化に伴う環境変化の把握に重要な要素の一つである、高緯度帯を含む全球規模の降水(降雨・降雪)全容を詳細に推定することが可能になります。さらに、これらのチャネルは日々の気象予報において重要な、高度別の水蒸気情報も提供できることから、豪雨や台風の範囲・進路・盛衰の予測精度向上が期待されます。また、温度分解能を向上しノイズを低減した観測チャネルを10 GHz帯に追加したことで、漁業(水産業)で活用されている海面水温について、より高い空間解像度の海面水温を安定して作成できるようになります。

以下に、「いぶきGW」搭載 AMSR3による、雲・降水域を強調した全球観測画像(図2)と北極域の観測画像(図3)を示します。また、別紙に補足説明として、AMSR3による21の観測チャネルによる観測画像(図4)、海面水温の観測画像(図5)、北極域・南極域の海氷の観測画像(図6)を示しています。

© JAXA

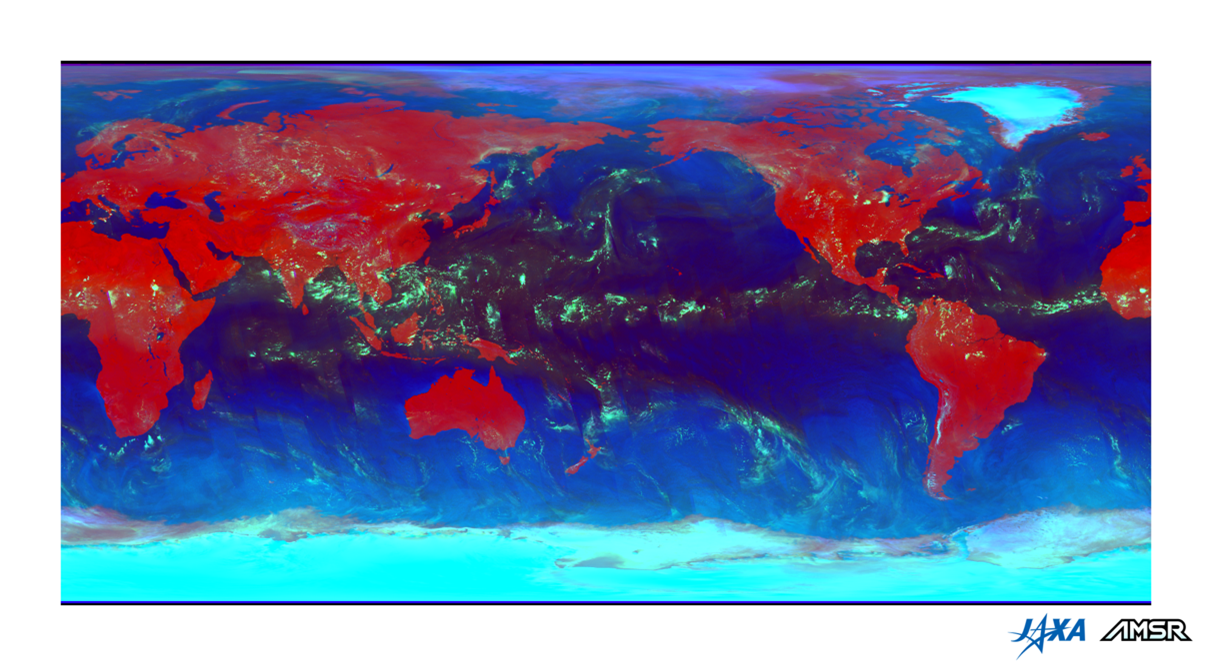

図2雲・降水域を明るい緑色で強調したAMSR3による全球観測画像(2025年8月15~17日の昇交軌道※6の18.7, 89.0, 165.5 GHz V偏波の輝度温度データの平均を用いたRGB合成画像)

図2はAMSR3が2025年8月15‐17日に取得した観測データ(18.7 GHz V偏波, 89.0 GHz V偏波, 165.5GHz V偏波)を、視覚的に分かりやすくするため光の三原色である赤(R)、青(B)、緑(G)にそれぞれ割り当て、合成した画像(RGB合成画像)です。特に雲・降水域が明るい緑色で強調されるように作成しています。合成に使用しているAMSR3で新規に追加されたチャネル(165.5 GHz)は、雲の上層に含まれる氷粒子の存在をより高感度に捉えることが出来ることから、より詳細に雲・降水域が観測出来るようになります。AMSR3は約1500 kmの観測幅を持つことから、図2で示すように、3日間で地球全体の表面の99.9%をくまなく観測します。このように、AMSR3は、広範囲を短期間でカバーできる観測能力に加え、大型アンテナにより高い空間分解能、低周波から高周波に渡る多数の観測チャネルを備えていることから、世界最高性能を有するマイクロ波放射計といえます。

© JAXA

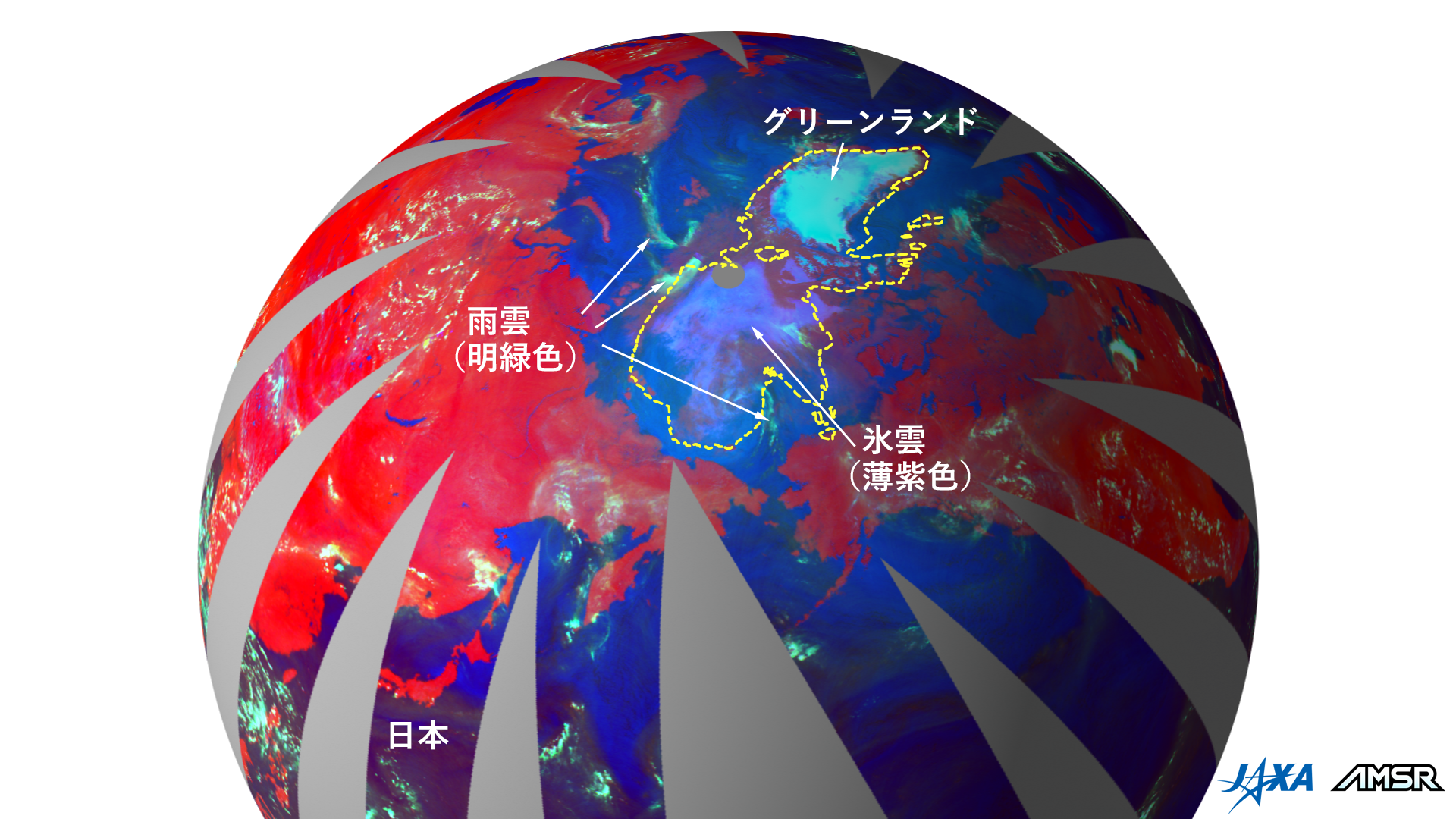

図3北極域を中心として雲・降水域を明るい緑色で強調したAMSR3による観測画像(2025年8月16日の昇交軌道の18.7, 89.0, 165.5 GHz V偏波の輝度温度データを用いたRGB合成画像)

165.5, 183.3±7, 183.3±3 GHzの高周波チャネルはAMSR3で新しく追加されたチャネルであり、先代にあたるAMSR2が持つチャネルに比べて、雲の中に漂う氷粒子や地上に降り注ぐ雪、中層・上層の水蒸気などに、より高い感度を持ちます。図3は、2025年8月16日の昇交軌道で取得した北極域周辺の観測画像です。図2と同様の手法で作成したRGB合成画像です。降水量推定時には、気温や水蒸気量などの、気象モデルによる解析データを参考に使用しており、黄色点線の内側で発生する降水は雪,外側で発生する降水は雨となると判定しています。実際に、図3の高周波チャネルを含むRGB画像でも黄色点線の内側と外側で雲・降水の見え方が異なっており、黄色点線の内側に存在する薄紫色の部分は主に氷粒子(氷晶・雪)で構成される氷雲、外側に分布する明るい緑色の部分は水粒子(雲粒・雨)を多く含む雨雲であると考えられます(ただし、グリーンランドに関しては、標高や地表面温度など、海氷上とは異なる環境条件のため、このRGB合成画像では地表面が水色に明るく表示され、雲の判別は難しくなっています)。このようにAMSR3では高周波チャネル観測を使用することで、AMSR2では捉えることの難しかった雲の性質(水と氷など)の違いや、雲の下の降雪に関する情報が得られるようになります。

JAXAは、引き続きプライムメーカの三菱電機株式会社様をはじめ衛星運用に携わる企業等の皆さまと共に「いぶきGW」搭載センサの初期機能確認(打上げ後3か月間)を行った後、センサの精度確認やデータ補正等を行う初期校正を実施し、定常的な観測運用へ移行する予定です。AMSR3の校正検証では、AMSR2との連携に加え、AMSR3データを入力に利用するJAXAの衛星全球降水マップ(GSMaP)※7とも連携し、プロダクト精度の確認を実施していきます。

※1

「いぶきGW」(GOSAT-GW)

「いぶきGW」(GOSAT-GW:Global Observing SATellite for Greenhouse gases and Water cycle)

は、宇宙から、地球の水と温室効果ガスを観測する衛星で、二つのミッション機器、すなわち高性能マイクロ波放射計3(Advanced Microwave Scanning Radiometer 3:AMSR3)および温室効果ガス観測センサ3型(Total Anthropogenic and Natural emissions mapping SpectrOmeter-3:TANSO-3)を搭載した地球観測衛星です。

※2

AMSR3

AMSR3は、2002年打上げの米国Aqua衛星搭載AMSR-Eに始まる「AMSRシリーズ」による、23年以上にわたる「地球上の水に関する観測」を引き継ぐセンサです。AMSRシリーズは、高い観測頻度、大口径のアンテナによる高い空間解像度、低周波~高周波までカバーする観測チャネルにより、世界最高性能を有する日本のマイクロ波放射計のシリーズです。地表面や大気などの自然界から放射または散乱される微弱なマイクロ波を観測することで、海面水温、海上風速、降水量、土壌水分量、積雪深、海氷密接度などの観測を行うことが可能です。これらのデータは、極域海氷面積の減少等の気候変動の把握に加え、気象予報、漁業(水産業)、船舶の航行支援等の分野で現業利用されており、AMSRシリーズは幅広い分野に貢献しています。AMSR3とAMSRシリーズの詳細はJAXAサテナビ『地球の水を見る「AMSRシリーズ」~1.5秒間に1回転する「高性能マイクロ波放射計」~』をご覧ください。

※3

初期機能確認運用

打ち上げ後の初期段階において、軌道上で人工衛星が所定の機能性能(センサ含む)を有しているか確認する運用を行います。「いぶきGW」(GOSAT-GW)は2025年7月1日から初期機能確認運用を実施中。

※4

AMSR3初観測

「いぶきGW」(GOSAT-GW)と地上局の通信確認のための試験電波により、AMSR3の観測データを取得しました。

※5

垂直偏波(V偏波)・水平偏波(H偏波)

偏波とは空間に対して電波の振れている向きのことです。地球観測衛星の場合、V偏波(Vertical polarization)は地球表面に対して垂直方向、H偏波(Horizontal

polarization)は水平方向に振れている電波を意味します。偏波によるマイクロ波信号の強さの特徴的な違いから、物理量を知ることができます。

※6

昇交軌道・降交軌道

衛星が進む方向のうち、南から北へ向かう軌道のことを昇交軌道またはAscending(アセンディング)軌道と呼び、北から南へ向かう軌道のことを降交軌道もしくはDescending(ディセンディング)軌道と呼びます。「いぶきGW」の場合、昇交軌道の観測地方時が午後1:30頃(昼間の観測)、降交軌道が午前1:30頃(夜間の観測)になります。

※7

衛星全球降水マップ(GSMaP)

衛星全球降水マップ(GSMaP)は、日米合同ミッションである全球降水観測(GPM)計画の下、JAXAが共同研究機関と共に、GPM主衛星に搭載された二周波降水レーダ(DPR)を中心に、「しずく」搭載のAMSR2を含む複数の降水を観測するマイクロ波放射計や静止気象衛星の観測データを組み合わせて開発した、0.1度格子・1時間毎の世界の雨マップです。GSMaPのデータと画像については、「世界の雨分布速報」ウェブサイトから利用可能です。

【別紙】

© JAXA

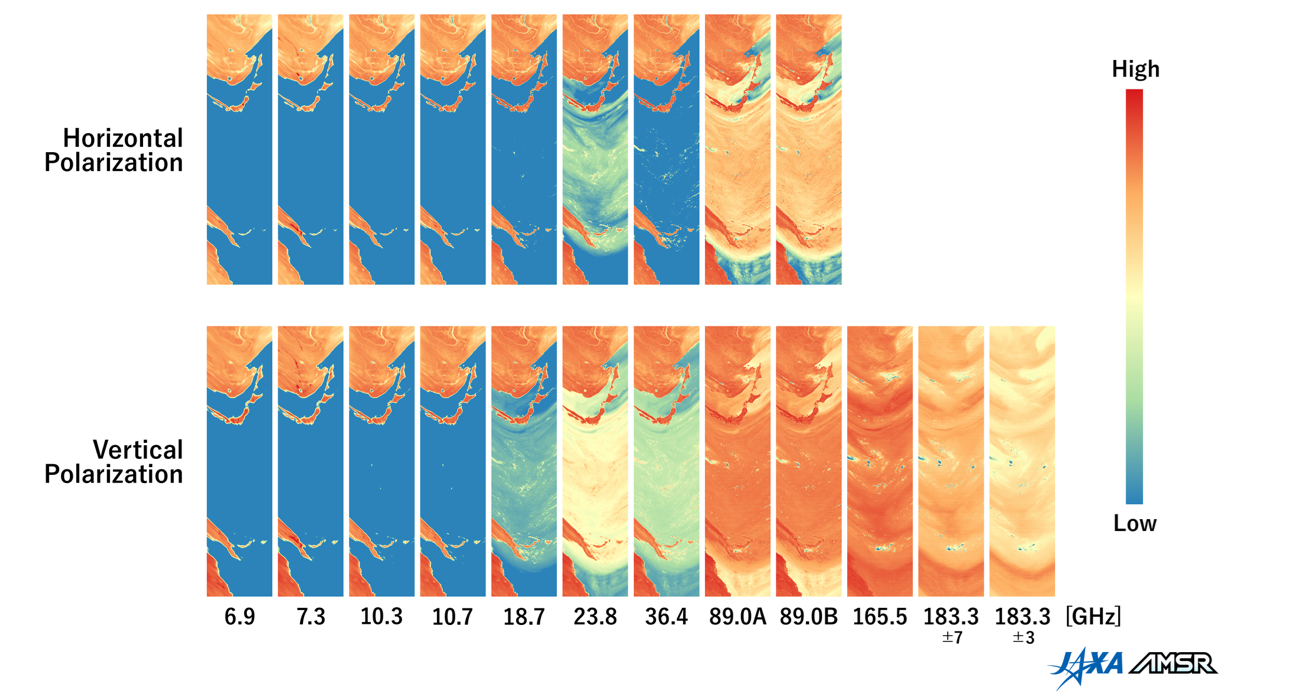

図4AMSR3が装備する21チャネルによる日本周辺の観測画像(2025年8月16日の昇交軌道の一部を切り出し)

図4に示すように、AMSR3は6.9 GHz~183.3 GHzの周波数帯に、V偏波・H偏波を含む21チャネルを備え、地球表面や大気から自然に放射・散乱される微弱なマイクロ波を測定します。周波数ごとに異なる物理量に異なる感度を持つため、気象・海洋・陸域・雪氷など幅広い分野の研究や現業利用に活用されることが期待されます。

© JAXA

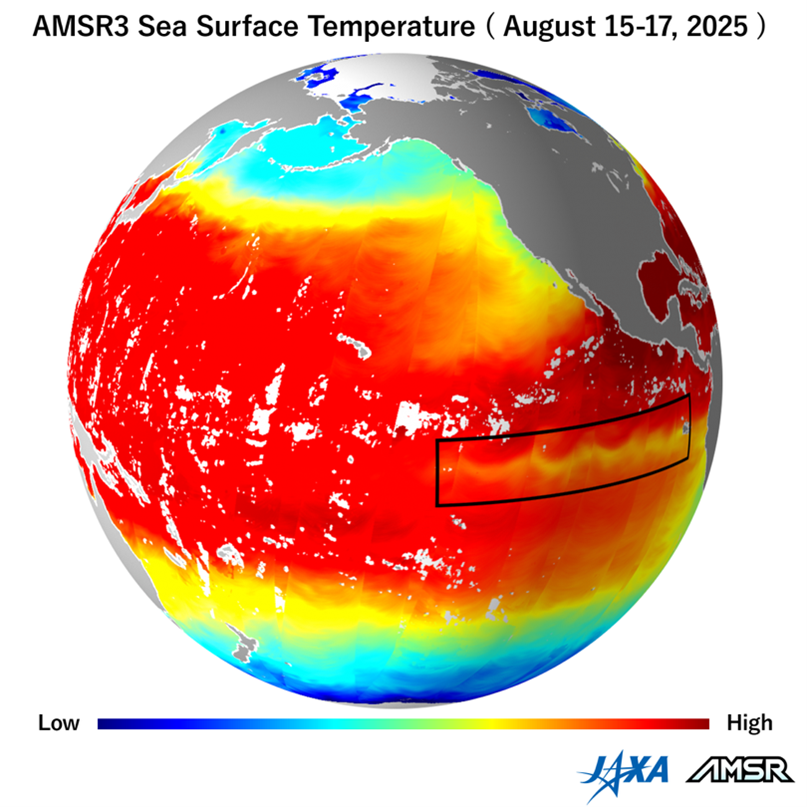

図5AMSR3による海面水温の観測画像(2025年8月15-17日の降交軌道の平均)

※海上の薄い灰色の領域は強い雨や風による欠損域

AMSRシリーズは、昼夜を問わず雲の下の情報も取得できるため、海洋分野でも広く活用されています。図5は、AMSR3が観測した2025年8月15-17日の降交軌道の海面水温分布を示しており、雲の多い太平洋の熱帯域においても観測が成功していることがわかります(ただし、海上の薄い灰色の領域では、強い雨や風によりデータが欠損しています)。

特に南米ペルー沖(図5の黒枠の領域)は、日本や世界の天候に影響を及ぼすエルニーニョ・ラニーニャ現象※8が発生する重要な海域です。図5では、この海域で非エルニーニョ期に見られる周囲に比べて低温のシグナル(黄色~橙色)が東西方向に広がる様子が捉えられています。AMSR3では、高空間解像度で海面水温に感度のあるチャネルが増強されており、異常気象予測や漁業利用でのさらなる利用拡大が期待されています。

© JAXA

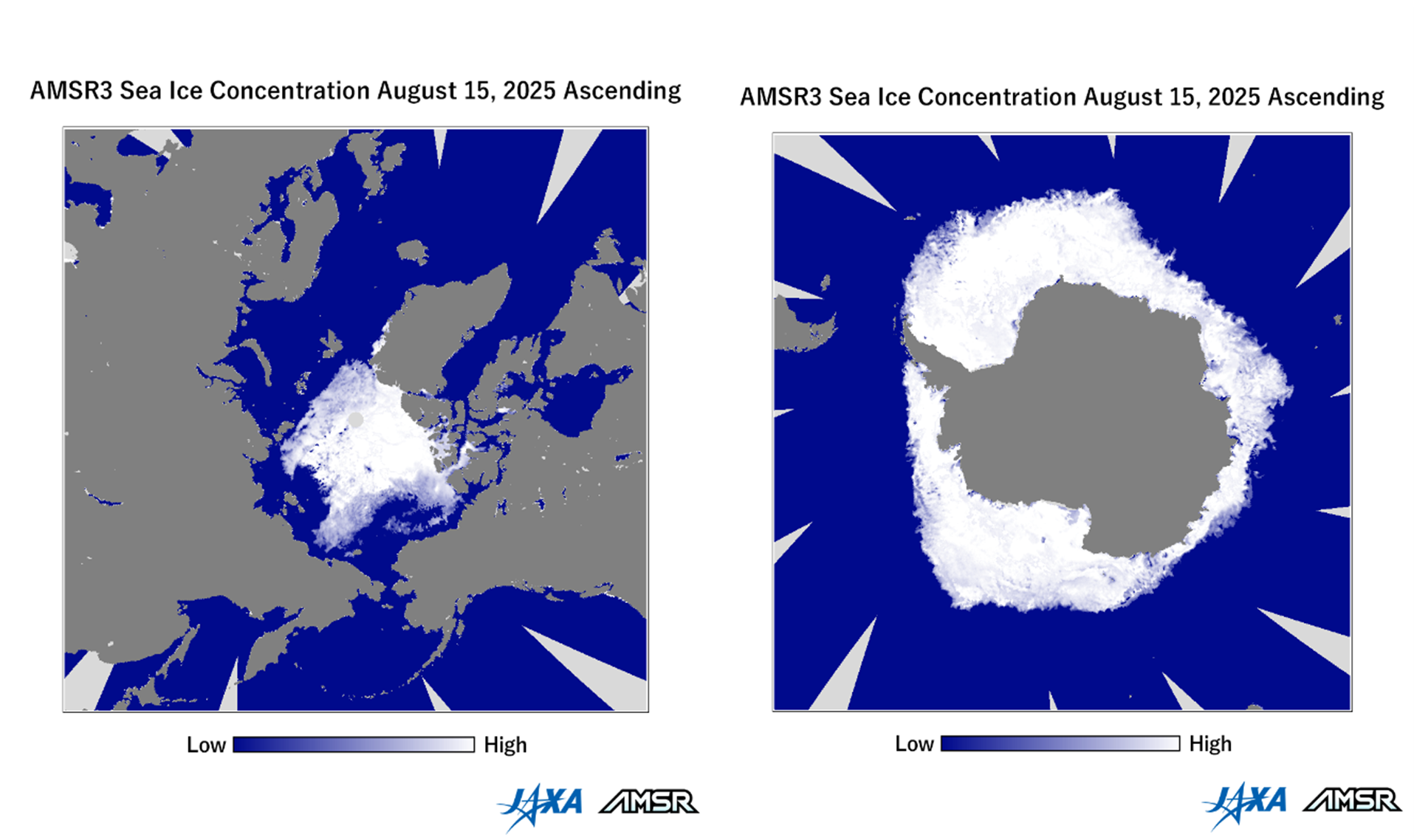

図6AMSR3による極域海氷の観測画像(2025年8月15日の昇交軌道、左図:北極点を中心とした北極域の海氷分布、右図:南極点を中心とした南極域の海氷分布)

AMSR3は、日本から遠く離れた、現場観測の展開が難しい北極や南極の海域も観測しています。これら極域の海域を覆う海氷は、気候変動を監視する上で欠かせない重要な指標の一つです。図6は、AMSR3が観測した、2025年8月15日の昇交軌道の北極・南極域の海氷の分布図で、白色の領域が海氷の広がりを表しています。日本と同じく夏を迎えている北極では、年間で最も海氷域が小さくなる時期へと差し掛かっています。一方、厳冬期の南極では海氷域が大きく広がっている様子が伺えます。

人工衛星による海氷観測は1978年から続いており、AMSRシリーズは2002年以降、高解像度で長期的な海氷域の監視に大きく貢献してきました。これまでの観測結果から、夏季の北極域の海氷面積が46年間で4割近く減少していることが明らかになっています※9。そして現在、最新のマイクロ波放射計AMSR3がその役割を引き継ぐとともに、センサ性能を最大限活かしてより詳細な氷況情報を提供する予定です。こうした先進的な観測により、継続的な気候変動の監視に貢献します。

※8

エルニーニョ・ラニーニャ現象

エルニーニョ現象とは、赤道太平洋東部の海面水温が平年より高くなり、その状況が1年程度継続する現象を指します。一方、ラニーニャ現象は同海域で海面水温が平年より低い状態が継続する現象です。両者は数年周期で発生し、全球的に大気の対流システムの位置や強さに作用することで、赤道太平洋域だけでなく日本を含む世界各地で異常気象を引き起こすきっかけとなり得ることが知られています。AMSRシリーズの海面水温データを利用したエルニーニョ・ラニーニャ現象の監視状況については、JAXA El

Nino Watchをご覧ください。

※9

地球上の海氷変動

北極の海氷は、1978年以降衛星搭載型マイクロ波放射計を用いて長期的な観測が行われてきました。近年、地球温暖化の影響で北極海氷の面積は大きく減少しており、夏季の面積は46年間で4割程度減少していることが知られています。また、南極海氷は北極とは対照的に、2015年までは拡大傾向にあったものの、2016年以降その面積が大きく減少しています。2025年には全球の海氷面積が衛星観測史上最小値を記録し、その動態が注目されています。詳細はJAXA JASMES for sea

iceをご覧ください。