陸域観測技術衛星2号「だいち2号」(ALOS-2)

観測データの定常配布開始について

平成26年11月25日

宇宙航空研究開発機構

宇宙航空研究開発機構(JAXA)は、平成26年5月24日に打ち上げた陸域観測技術衛星2号「だいち2号」(ALOS-2)の初期機能確認運用及び初期校正検証運用を予定通り終了し、本日より「だいち2号」の観測データの定常配布を開始します。「だいち2号」の観測データは、災害発生時の状況把握や森林伐採の監視、オホーツクや極域の海氷観測などへの利用が期待されています(別紙参照)。

なお、「だいち2号」観測データの一般ユーザへの配布は、ALOS-2運用・観測データ一般配布共同企業体を窓口として行います。

(補足)

「だいち2号」搭載のLバンド合成開口レーダ(PALSAR-2)は、地殻変動や森林の観測等に適したLバンドの周波数を用いたの衛星搭載の合成開口レーダとしては世界で唯一運用中のもので、昼夜や天候によらず地表の画像を取得することができます。

【一般ユーザ窓口】

ALOS-2運用・観測データ一般配布共同企業体

- 一般財団法人リモートセンシング技術センター

URL:http://www.restec.or.jp/ - 株式会社パスコ

データ検索注文サイト

URL:https://satpf.jp/

データ紹介サイト

URL:http://www.alos-pasco.com/ (25日午後に公開)

【サンプル画像/利用事例紹介、官庁と行政利用窓口】

- 宇宙航空研究開発機構(JAXA)

第一衛星利用ミッション本部 衛星利用推進センター

URL:https://earth.jaxa.jp/ja/

問い合わせ窓口:sapc-info@jaxa.jp

別紙

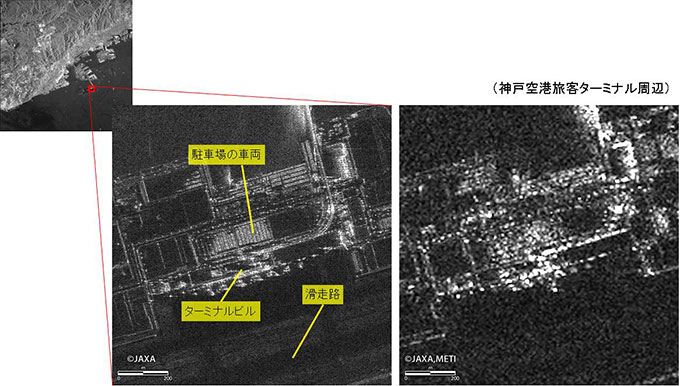

分解能の向上

「だいち2号」スポットライトモード画像(分解能1m×3m)と「だいち」PALSAR画像(分解能10m)の比較。スポットライトモードでは、建物等をより詳細に捉えている。

| 「だいち2号」スポットライトモード画像(2014年6月20日)分解能1m×3m | 「だいち」PALSAR高分解能モード画像(2010年9月21日)分解能10m |

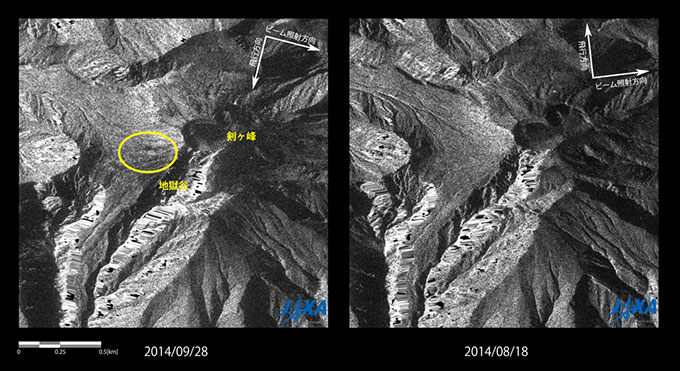

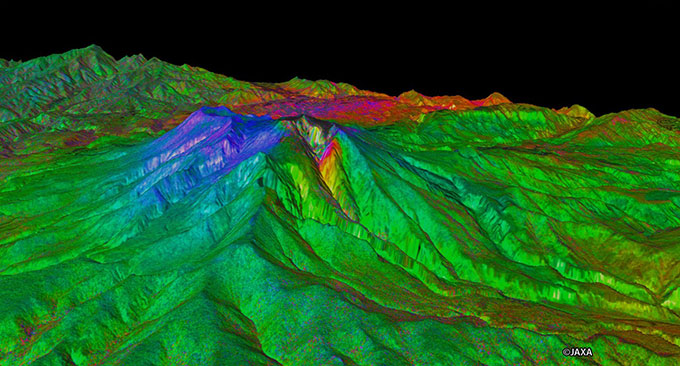

災害監視における利用

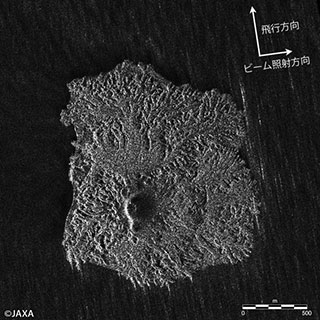

2014年9月27日に発生した御嶽山の噴火について、火山噴火予知連絡会(事務局:気象庁)及び内閣府(防災担当)からの要請により緊急観測を実施し、取得したデータを提供。

この対応は「平成26年(2014年)御嶽山噴火非常災害対策本部」で報告されたほか、噴火前後の「だいち2号」データを利用した差分干渉解析結果が火山噴火予知連絡会で報告された。

| 噴火後 | 噴火前 |

噴火前後カラー合成画像(左)は、変化したところは紫に色づけされており、衛星画像においても御嶽山山頂の火口周辺に降灰堆積が多く分布していることが推察される。

差分干渉画像(右)は、衛星と地表の距離の変化(地形の変化)を色で示したもの。地獄谷近傍の円内が黄色~赤色に変化しており、ここで衛星に近づく変化(西側へ地面の並行移動)があったものと思われる(最大約9cm)。

2013年11月の火山噴火以降、小笠原西之島の拡大が継続している。「だいち2号」画像から約5か月の間に陸地がさらに拡大している様子が確認できる。

2014年11月9日

2014年6月20日

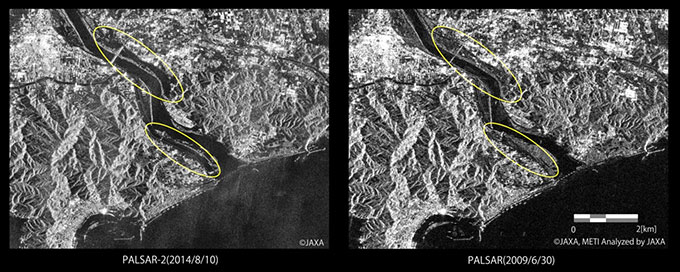

台風11号に伴う豪雨では、2014年8月10日正午頃に緊急観測を実施。仁淀川(高知県高知市)での増水による、中洲の冠水・川幅の拡大を画像で確認できた。台風11号対応の観測画像は、国土交通省・高知県等に提供した。

| 増水後(だいち2号観測画像) | 増水前(だいち観測画像) |

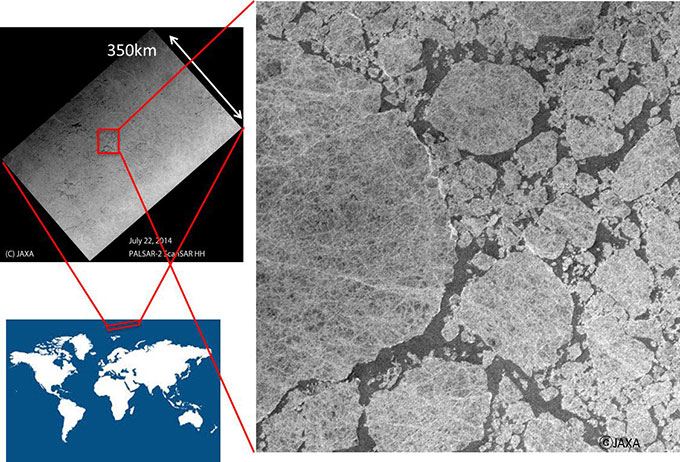

極域・海洋における利用

2006年以降,海上保安庁がオホーツク海の流氷監視に「だいち」PALSARを定常的に用いており、「だいち2号」も船舶の航行の安全の為に、2014年冬より定常利用される予定。図は、北極海の海氷の様子。

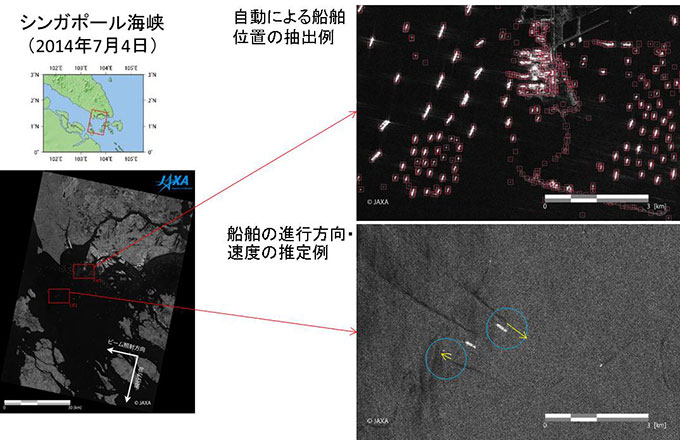

「だいち2号」の画像から中、大型船舶の位置、進行方向、速度の推定を行ったもの。「だいち」と比べてノイズレベルが小さく、海面状況の把握がより容易となった。

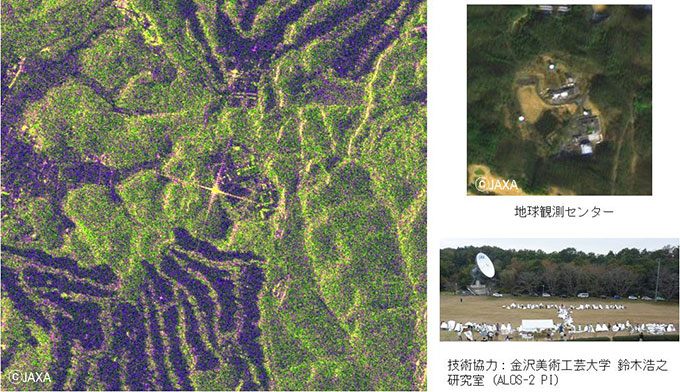

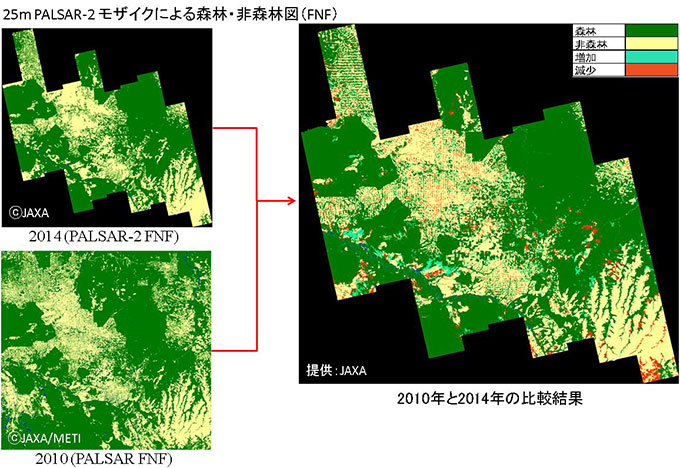

森林管理における利用

2010年の「だいち」画像と2014年の「だいち2号」画像を比較すると、森林面積の変化が把握できる。伐採監視のため、観測して3、4日後に画像をブラジルに提供する。

イベントにおける利用

2014年11月8日のJAXA地球観測センター一般公開で「だいち2号」の利用促進のために、「だいち2号に写ろう」イベントを実施し、手作りのコーナー反射鏡と銀マット等で人文字(H)の撮像に成功。類似のイベントは、複数の団体が主催して南種子島など全国で実施される予定。