体長1mmの小さな生き物

線虫の筋肉も宇宙で育てるとやせ細る

―微小重力が個々の細胞レベルに及ぼす影響―

平成28年1月22日

国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構

国立大学法人 東北大学

東北大学大学院生命科学研究科の東谷篤志教授と国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構(JAXA)の東端晃主任開発員らは、国際宇宙ステーション・「きぼう」日本実験棟での宇宙実験で、モデル生物のひとつである線虫を微小重力下で育てたところ、筋肉がやせ細ることを遺伝子やタンパク質の解析で発見しました。

国際宇宙ステーションでの二度の宇宙実験を通して、宇宙で生育させたモデル生物の一つ、線虫(C. elegans)(1)のからだの変化を分析しました。詳細は以下の通りです。

- 運動する頻度が極端に低下する。

- エネルギーの代謝や個々の細胞のなかの骨組み(細胞骨格)も低下する。

- 2回の異なる宇宙実験から、再現性の良い結果が得られた。

「きぼう」には、同じ細胞を微小重力で育てる実験区(μG区)と遠心機によって人工的に重力を与えて育てる実験区(1G区)があります。上記の結果は、このμG区と1G区の比較によるもので、重力のあるなしを同じ環境で同時に比較したこれまでにない実験です。

この2つの実験結果により、線虫のような大変小さく軽い生き物でも、重力は個々の細胞ごとに影響を及ぼすと考えられ、生物は微小重力環境に応じた“からだ”に変化することが強く示唆されました。

上記の研究成果は、英国の科学誌ネイチャー・パートナー・ジャーナル「npjマイクログラビティ―(npj Microgravity)」に平成28年1月22日(アメリカ東部時間1月21日)、公開されました。

研究内容詳細

2004年に国際宇宙ステーションで行われた線虫国際共同実験(International C. elegans Experiment 1st:通称ICE-1st)(2)では、地上と同じように宇宙でもアポトーシス(細胞死)が正常に起こることを観察するとともに、線虫が有する約2万の全遺伝子の発現変動を調べた結果、宇宙では筋肉を構成する分子群の遺伝子発現が有意に低下することを見出しました。

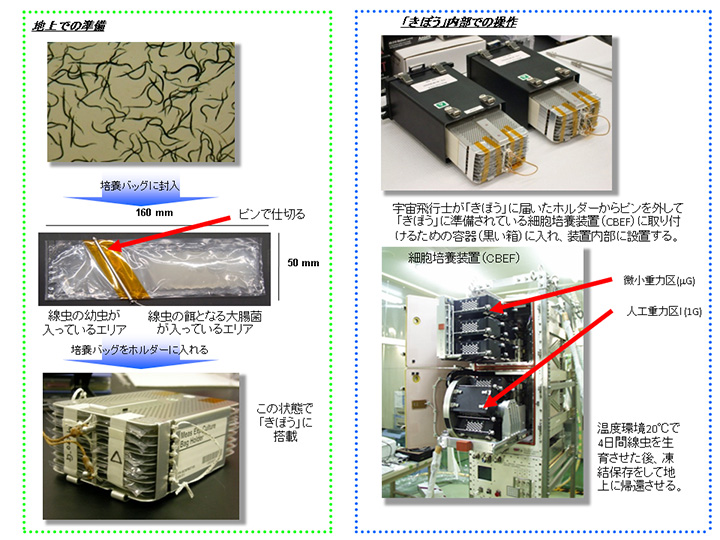

2009年に実施した2回目の宇宙実験“CERISE実験”(3)では、「きぼう」日本実験棟内での微小重力に加えて、遠心機による人工重力1Gを負荷した実験環境を設け、より厳密な比較解析を行いました。さらに、孵化直後の線虫の幼虫の生育ステージを揃える工夫もしました。

2009年の実験以降、数年間にわたり、全2万遺伝子の発現量ならびに筋肉などを構成するタンパク質の発現量を調べるとともに、線虫の宇宙における遊泳行動、運動能力についても宇宙からダウンリンクした顕微鏡下のビデオ映像を用いて解析しました。これらの解析から、宇宙で育った線虫では、ICE-1stの時と同様に、筋肉を構成する分子群の遺伝子レベルでの発現低下が再確認されるとともに、新たにタンパク質の発現レベルでも、これらが顕著に低下することが明らかになりました。遺伝子・タンパク質の発現低下の結果として、宇宙で育った線虫の筋肉はやせ細り、運動能力が地上の6割に低下していることもわかりました。宇宙に長期間滞在する宇宙飛行士は、筋肉が弱ることが知られており、それを防ぐために毎日の運動が義務付けられていますが、線虫でも同様の現象が見られたのです。

さらに、細胞が正常に役割を果たすためには、その形もしっかりとしたものであることが必要ですが、その形を支えるのに必要な細胞骨格に関連する分子群や、エネルギーの生産に関わるミトコンドリアでの代謝酵素の発現低下も確認されました。また、カロリー制限時の制御や抗老化の制御にも関わる可能性が示唆されている「サーチュイン遺伝子」の働きが、微小重力下で上昇することが確認されました。これは、宇宙ではエネルギーをあまり必要としない体になっていることを意味し、個々の細胞レベルで微小重力に適応した状態になっていると推測されます。

ISSに長期滞在する宇宙飛行士は、筋肉維持のために宇宙船内で毎日トレーニングによる筋量維持を行い、健康維持に努めています。一方で、トレーニングによっても直接的な負荷がかけられない内臓の組織や器官などの個々の細胞レベルでは、微小重力に適応するような変化により、大きな影響を受ける可能性が今回の結果から示唆されます。現在は約6か月の長期滞在ですが、より超長期の滞在においては、影響はさらに大きくなるものと推測され、微小重力が個々の細胞に及ぼす負の生理的な影響の解決に向けた検討が重要となってきます。現在、この実験成果を受けて3回目となる宇宙実験を実施し、宇宙環境から受けた生理的な影響が後の世代にまで引き続いて影響するのかどうかを把握することを目指しています。

図 CERISE宇宙実験の概要

参考

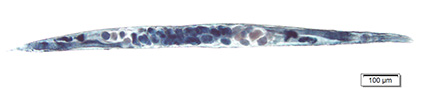

| (1) | 線虫(Caenorhabditis elegans)とは: |

|---|---|

土壌から見つかった1mm程の小さな線形動物で、現在ではモデル生物として研究者の間で非常に注目されています。 この線虫を使った研究では、受精卵から成虫に至るまでの全細胞の発生、分化の過程を明らかにした研究(シドニー・ブレナー博士らのグループ、2002年)や遺伝子の働きを抑えるしくみ(RNA干渉)の発見(ファイアー博士らのグループ、2006年)に対してノーベル生理学・医学賞が授与されています。

宇宙から帰還した線虫を脂質染色した写真(東北大 東谷研究室) |

|

| (2) | ICE-1st実験のサイト |

| https://iss.jaxa.jp/utiliz/experiment/celegans/ | |

| (3) | CERISE実験のサイト |

| https://iss.jaxa.jp/kiboexp/theme/first/cerise/ |

論文題目

English Title:Microgravity elicits reproducible alterations in cytoskeletal and metabolic gene and protein expression in space-flown Caenorhabditis elegans (doi:10.1038/npjmgrav.2015.22)

Authors:Akira Higashibata, Toko Hashizume, Kanako Nemoto, Nahoko Higashitani, Timothy Etheridge, Chihiro Mori, Shunsuke Harada Tomoko Sugimoto, Nathaniel J. Szewczyk, Shoji A. Baba, Yoshihiro Mogami, Keiji Fukui, Atsushi Higashitani

Journal:npj Microgravity