金星大気に未知のジェット気流を発見

平成29年8月29日

北海道大学総務企画部広報課

国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構

研究成果のポイント

- 日本の金星探査機「あかつき」による新成果

- 高度45-60kmの中・下層雲領域の流れが赤道付近で速いジェット※1状になる時期があることを発見

- 金星大気の高速回転の謎を解く鍵の一つになると考えられる

研究成果の概要

金星大気の分厚い雲を透かして観測できる金星探査機「あかつき」の観測データを使って風速を求めたところ、2016年のある時期に、中・下層雲領域(高度45-60km)の風の流れが赤道付近に軸をもつジェット状になっていたことがわかり、これを赤道ジェットと命名しました。これまで、この高度帯の風速は、水平一様性※2が高く時間変化も少ないと考えられてきましたが、予想外に大きな変動があることが、「あかつき」の観測による今回の研究ではじめて明らかになりました。

金星の大気は地面から雲頂(高度約70km)にかけて急激に増加し、自転をはるかに上回る速さで流れる「スーパーローテーション」と呼ばれる状態になっていますが、そのメカニズムはまだ解明されていません。今回発見された赤道ジェットの形成を理論や数値計算に取り入れることで、その謎に一歩迫れると考えられます。

論文発表の概要

研究論文名:Equatorial jet in the lower to middle cloud layer of Venus revealed by Akatsuki (「あかつき」により明らかになった金星の中・下層雲域の赤道ジェット)

著者:堀之内武(北海道大学大学院地球環境科学研究院/JAXA)、村上真也・佐藤毅彦・Javier Peralta・佐藤隆雄・中村正人・山崎 敦(JAXA)、小郷原一智(滋賀県立大学)、神山 徹(産業技術総合研究所)、高木征弘(京都産業大学)、今村 剛(東京大学)、樫村博基(神戸大学)、Sanjay S. Limaye(ウィスコンシン大学)、Kevin McGouldrick(コロラド大学)、渡部重十(北海道情報大学)、山田 学(千葉工業大学)、杉山耕一朗(松江工業高等専門学校)、Eliot F. Young (サウスウエスト研究所)

公表雑誌:Nature Geoscience

公表日:英国時間2017年8月28日(月)(オンライン公開)

研究成果の概要

(背景)

金星は高度約45-70kmに分布する分厚い雲に覆われており、宵の明星や明けの明星の輝きは、この雲による太陽光の反射によります。金星は大きさが地球に近く、公転軌道も比較的近いので、地球の双子星と呼ばれることがありますが、金星の大気はほぼ全体が自転よりもはるかに速く回転するなど、地球と大きく異なる循環を持ちます(金星の自転周期は243日とゆっくりですが、高度約70kmの雲頂付近ではその60倍ほどの速さで大気が一周します。自転を「超える」流れという意味で「スーパー」ローテーションと呼ばれます)。スーパーローテーションがいかにして生ずるかは未解明であり、金星探査機「あかつき」によってこの謎に迫る情報がもたらされることが期待されています。

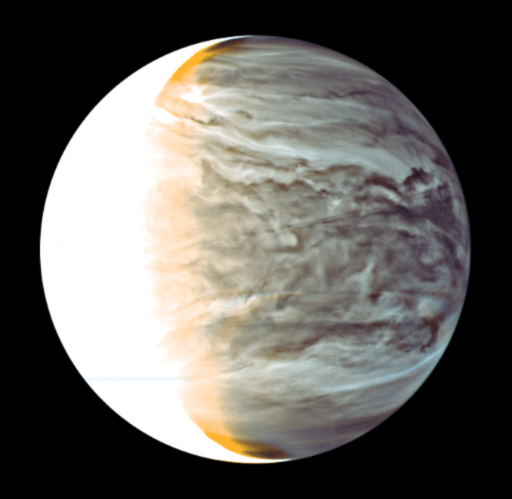

可視光では金星の雲の下は見通せませんが、限られた種類の赤外線は雲を透過できることが知られています。「あかつき」の赤外線カメラIR2は、下層大気の熱放射による赤外線が雲を透過する際にできる「影絵」を観測することで、特に分厚い中・下層雲(高度約45-60km)を可視化します(図1、2)。IR2と同様な観測は、欧州のVenus Expressという探査機(2006年-2014年)などでも行われましたが、衛星軌道や視野の制約などから低緯度の観測は限られていました。これまで、Venus Expressやその他の観測からは、この高度帯の風速は、水平一様性が高く時間変化も少ないと考えられてきました。

(研究手法)

本研究では、堀之内准教授らの研究グループが最近開発した高性能で信頼性の高い雲追跡手法※3を用いて、雲の動きから大気の流れの水平分布を導き、詳しく調べました。

図1:「あかつき」による金星の夜面観測のイメージ図。なお、今回の研究では、金星全体が視野に収まる画像を使用した。

© PLANET-C Project Team

|

図2:IR2によって得られる金星夜面の雲の模様の疑似カラー画像。暗い(黒っぽい)ところほど雲が厚い(より多くの雲粒子が大気下層から来る赤外線をさえぎっている)ことを表す。左側の白いところは昼面。 |

|---|

(研究成果)

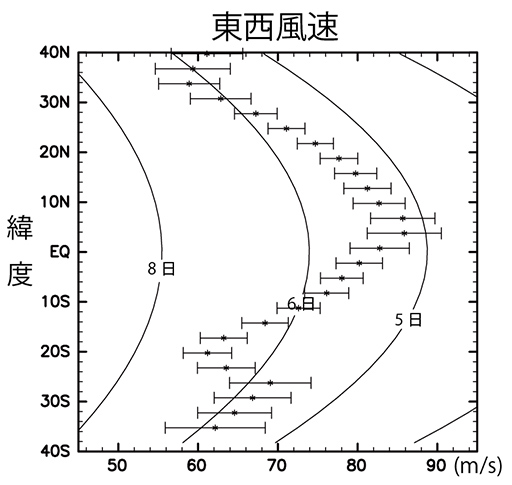

IR2による撮像データから風速を求めたところ、2016年7月の観測から赤道ジェットが見つかりました(図3)。赤道ジェットはその後少なくとも2ヶ月は継続していたことがわかっています。6月以前はあかつきの軌道の関係で金星夜面の観測チャンスが限られていましたが、2016年3月の低緯度の風速はやや遅く、ジェット状ではなかったことがわかっています。

低緯度で突出して速くなるという、今回見つかった風速の水平構造は、観測が限られていた中・下層雲域だけでなく、より多くの先行研究がある雲頂付近を含む他の高度帯でも観測例がなく、研究者らの注目を集めると考えられます。

|

図3:本研究で得られた東西風速の例(2016年7月11-12日の測定結果について、各緯度で東西約3000 kmの範囲で平均値をとったもの。単位はメートル毎秒、縦軸のNは北緯、Sは南緯。推定誤差範囲を横棒で示す)。この時は、北緯5度付近に軸をもつジェット気流がみられた(赤道ジェットは東西に伸びるので、この図はその南北断面と捉えてよい)。なお、ジェットの軸の緯度は観測期間中に緩やかに変動した。図中の「5日」などと付した曲線は、その風速で金星を東西に一周するのに地球時間で何日かかるかを表す。 |

|---|

(今後への期待)

赤道ジェットが生じる原因は今のところ不明ですが、この現象を説明しうるメカニズムは絞られます。これらのメカニズムがスーパーローテーションについての諸理論とかかわりがあることから、今後研究を進めることで、局所的なジェットのみならずスーパーローテーションの理論についても有用な知見が得られると期待されます。これまで「あかつき」の中間赤外カメラLIRによる雲頂の観測からは、誰も予想しなかったと考えられる巨大な「弓状構造」が発見されており、この弓状構造の特性から、観測が難しい地表面近くの大気の状態に関する情報が得られることがわかっています。今後も「あかつき」データの解析を進め、さらに数値シミュレーションによる研究と組み合わせていくことで、地球の双子星ともいわれる金星大気の実体解明が大きく進むことが望まれます。近年、太陽系外の惑星が続々と見つかっており、この知見は将来的には、地球を含む幅広い惑星の大気についての理解にもつながるものと考えられます。

用語解説

| ※1 | ジェット(ジェット気流) … 帯状に速くなっている流れのこと。通常、最も速いところ(ジェットの軸)を中心になだらかに遅くなる。 |

|---|---|

| ※2 | 水平一様性 …水平方向にほぼ同じである場合、水平一様性があるという。※1のとおり、ジェットは速いところと遅いところがあるので、ジェットにともなう風速には水平一様性はない。 |

| ※3 | 最近開発した高性能で信頼性の高い雲追跡手法 … 従来の手法は画像を二つだけ用いていたが、本手法では多数の画像を組み合わせて実施する。さらに、誤り修正法を高度化したり、新たに開発した誤差推定法を用いて信頼性の低い結果は排除するなど、様々な改良を行っている。 |