雲エアロゾル放射ミッション「EarthCARE」衛星(はくりゅう)搭載

雲プロファイリングレーダ(CPR)の初観測画像を公開

~世界初、宇宙から雲の上下の動きを測定~

2024年(令和6年)6月27日

国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構

国立研究開発法人情報通信研究機構

国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構(JAXA、理事長:山川 宏)、国立研究開発法人情報通信研究機構(NICT(エヌアイシーティー)、理事長:徳田英幸)は、欧州宇宙機関(ESA)と共同で開発し、2024年5月29日7時20分(日本標準時)に打ち上げられた雲エアロゾル放射ミッション「EarthCARE」衛星(和名:はくりゅう(*1))搭載雲プロファイリングレーダ(Cloud Profiling Radar)の初観測画像を取得しましたのでお知らせします。CPRは、W帯(94GHz)における世界初の衛星搭載ドップラーレーダで、JAXAとNICTが共同で開発を行いました。現在CPRの初期機能確認運用(*2)を実施しており、6月12日および13日に初観測を行いました。日本の東海上にある梅雨前線上の雲域を観測し、雲の内部を捉え、世界で初めて、宇宙から雲の上下の動きを測定することに成功しました。以下の画像は、レーダ観測によって得られた測定データを雲の断面として可視化したものです。

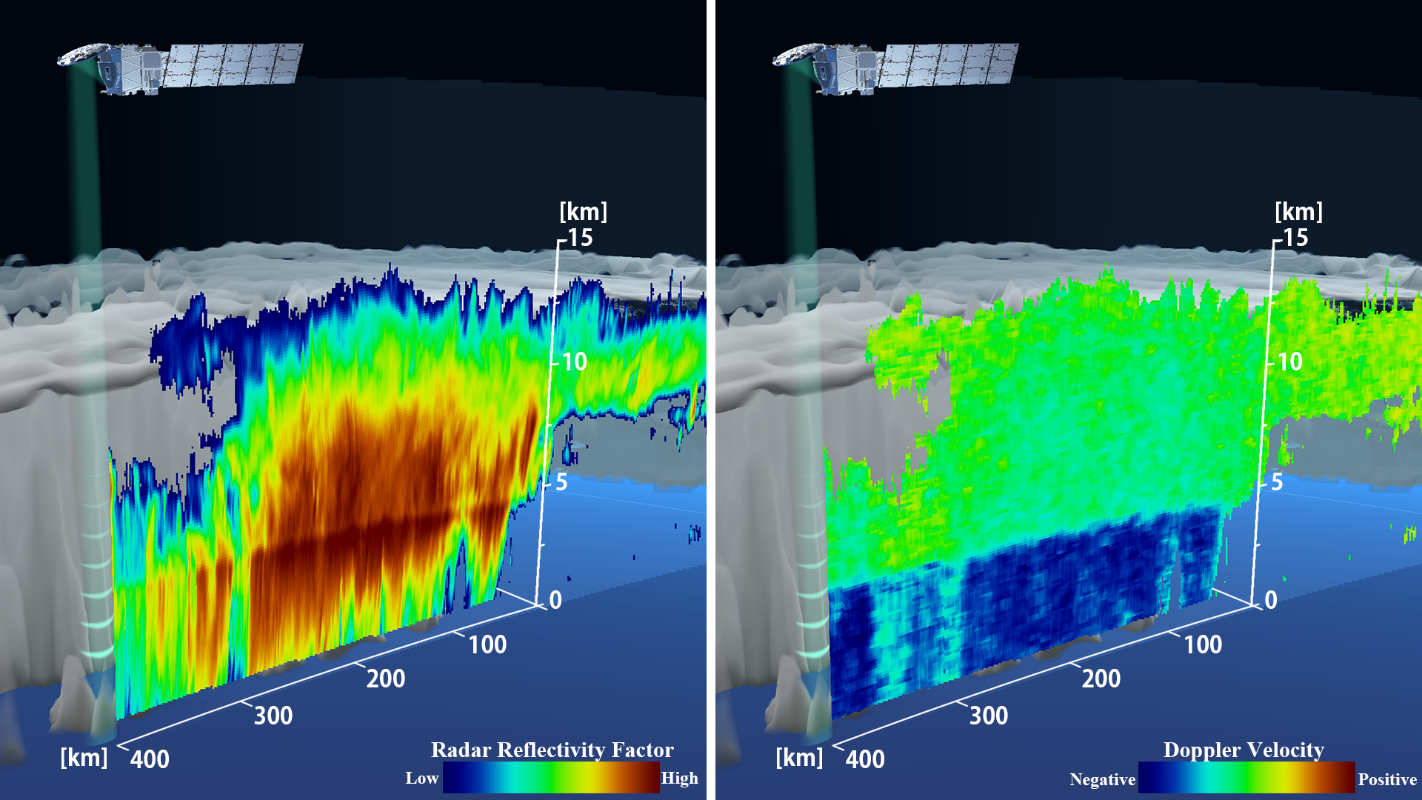

CPRのレーダ反射強度(左)とドップラー速度(*3)(右)の高さ分布を3次元的に示した図。雲の水平方向の分布は、気象衛星「ひまわり9号」データを利用している。ひまわり9号データは気象庁から提供を受けた。

©JAXA/NICT/ESA

CPR初観測画像を取得するイメージを下記の特設サイトにて動画でもご覧いただけます。

https://www.satnavi.jaxa.jp/files/project/earthcare/earthcare_special/

2024年6月13日13時36分頃(日本時間)に、CPRは日本の東海上にある梅雨前線上の雲域を捉えました。CPRは上空約13kmに達する雲分布を捉え、また高度約5kmより下の高さでドップラー速度が下方向に大きくなる特徴が確認できました。これは雨滴の速い落下速度を示していると考えられます。このような観測は、従来観測地点の限られる地上レーダや航空機レーダでしか得られないものでしたが、衛星搭載のCPRから地球全体を均一に観測することができます。

CPRによる梅雨前線をはじめとしたさまざまな雲域における観測を通して、雲粒が降雨へ成長するメカニズムの解明に貢献することが期待できます。また、雲が気候システムに与える効果は、雲の高さや重なり方、雲の種類などにより大きく影響されるため、CPRにより雲の高さ方向の情報を雲の上下の動きも含めて世界規模で計測することで、雲が気候変動に与える影響の解明に貢献します。

今後も引き続きCPRの初期機能確認(約6カ月)を行った後、定常的な観測運用へ移行するとともに、データ提供をJAXA G-Portal (*4)ならびに欧州宇宙機関(ESA)ウェブサイトから開始する予定です。EarthCARE衛星に搭載されている残り3つのセンサはESAが開発しており、ESAが初期機能確認を進めています。CPRとESAのセンサを複合した画像についても後日お知らせする予定です。

各機関の役割分担

- ・宇宙航空研究開発機構(JAXA)

- :搭載センサ(CPR)の開発、地上システムの開発・運用、データ提供

- ・情報通信研究機構(NICT)

- :CPRの性能評価、CPRデータの地上処理アルゴリズム開発

- ・欧州宇宙機関(ESA)

- :搭載3センサの開発、衛星システム及び地上システムの開発・運用、データ提供

補足

*1

EarthCARE衛星の外観の特徴「白く、太陽電池パドルが長い尾のように見えること」を表現しています。 詳しくはこちらをご確認ください:

https://www.satnavi.jaxa.jp/files/project/earthcare/earthcare_special/pickUptopics/topics_20240401.html

*2

観測センサが所定の機能性能を有していることを確認するために行う運用

*3

対象物の動きから生じるドップラー効果(救急車の通過時に音の高低が変化することで有名)による 反射波の周波数のずれを測定(ドップラー計測)し、この測定値から換算した対象物の速度のこと。

*4

JAXA G-Portal : https://gportal.jaxa.jp/gpr/

別紙

概要

2024年6月13日13時36分頃(日本時間)に雲エアロゾル放射ミッション「EarthCARE」衛星(はくりゅう)雲プロファイリングレーダ(CPR)は、日本の東海上にある梅雨前線上の雲域を捉えました。

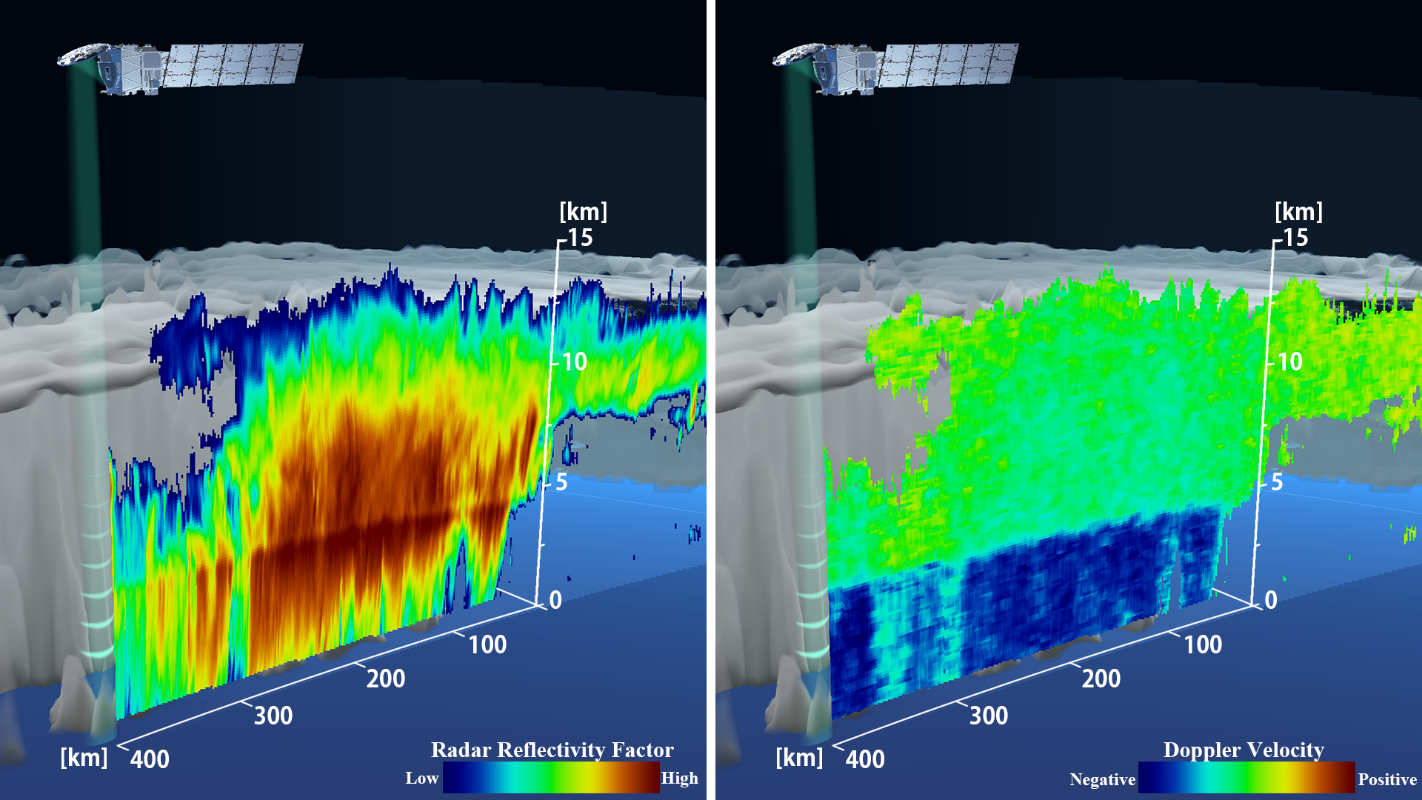

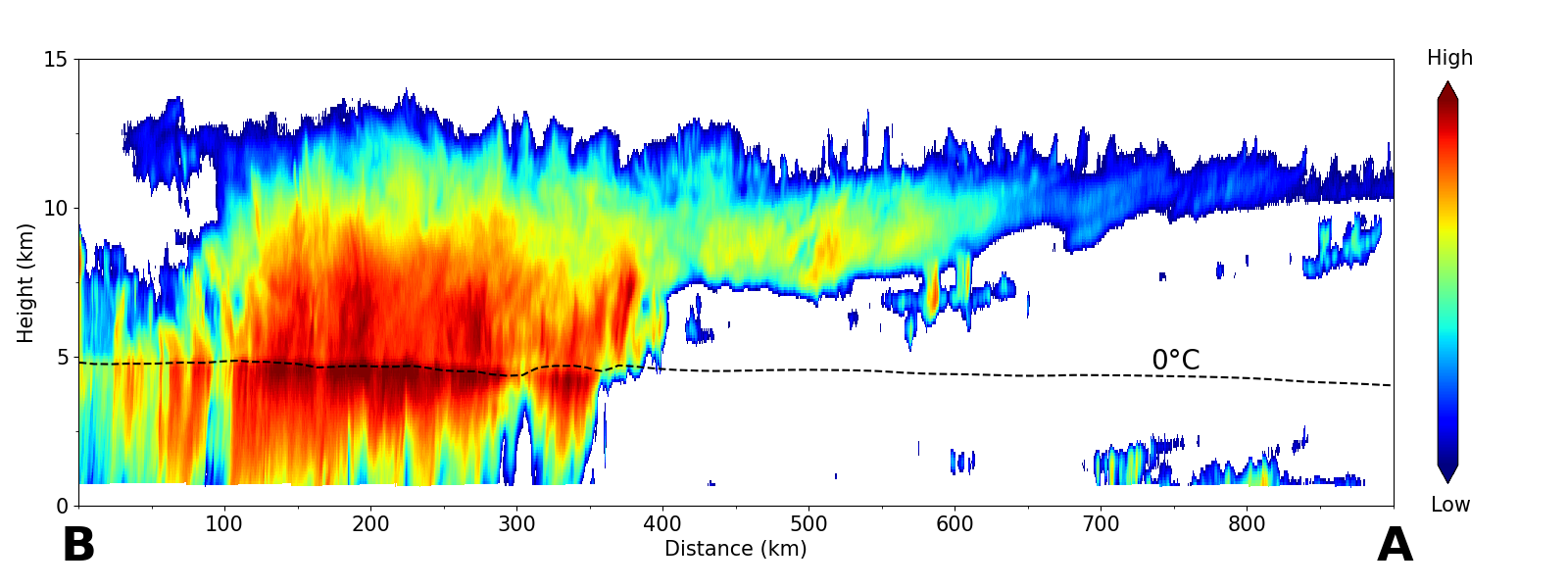

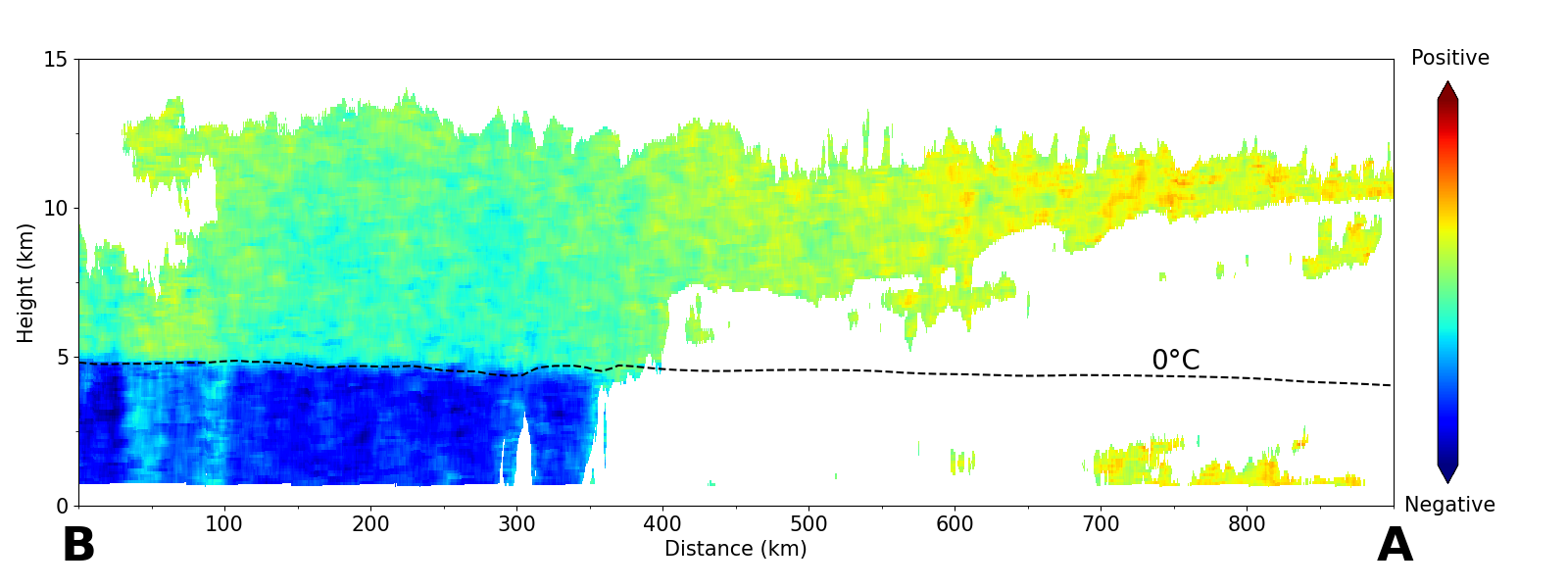

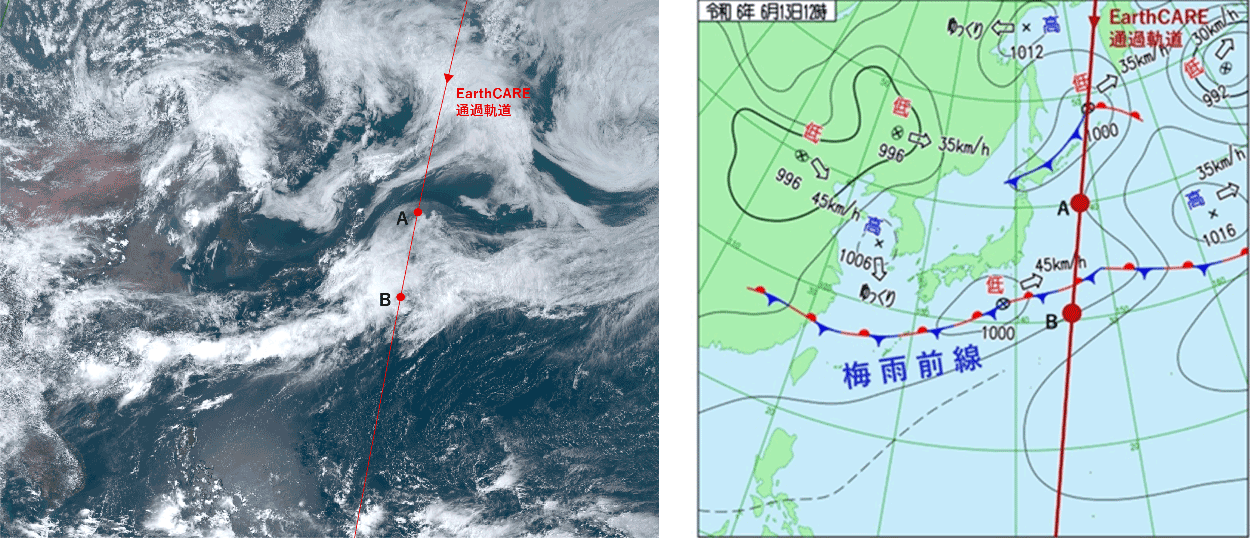

図1はCPRのレーダ反射強度とドップラー計測による雲の上下の動きを3次元的に示した図です。図4は、気象衛星「ひまわり9号」の雲画像と実況天気図にそれぞれEarthCARE衛星の軌道を重ねたもので、図内に示すA地点からB地点間のCPR観測結果のうち、レーダ反射強度を図2に、ドップラー計測による雲の上下の動きを図3に示しています。

CPRは上空約13kmに達する雲分布を捉え、また世界で初めて、宇宙から雲の上下の動きをドップラー計測によって測定しました。今回のCPRの観測により、高度約5kmより下の高さでドップラー速度が下方向に大きくなる特徴が確認できました。これは、雨滴の速い落下速度を示していると考えられます。

雲粒が降雨へ成長する雲・降水過程は、豪雨等を予測する数値気象モデルや将来の気候を予測する数値気候モデルで重要な役割を果たしています。宇宙から雲の上下の動きを梅雨前線上の雲域で測定することは世界初であり、今後、さまざまな雲域で観測することにより、雲粒が降雨へ成長するメカニズムの理解を進め、数値モデルの雲・降水過程を改良することで、予測精度が向上することが期待できます。また、雲が気候システムに与える効果は、雲の高さや重なり方、雲の種類などにより大きく影響されるため、CPRにより、雲の高さ方向の情報を、雲の上下の動きも含めて、世界規模で計測することで、雲が気候変動に影響する仕組みの解明に貢献します。

観測画像の解説

図1 CPRのレーダ反射強度(左)とドップラー速度(右)の高さ分布を3次元的に示した図。雲の水平方向の分布は、気象衛星「ひまわり9号」データを利用している。ひまわり9号データは気象庁から提供を受けた。

©JAXA/NICT/ESA

図2 CPRのレーダ反射強度の高さ分布。

©JAXA/NICT/ESA

図3 CPRによるドップラー速度の高さ分布。

©JAXA/NICT/ESA

図1左や図2では「レーダ反射強度」の高さ分布を示しています。図2の左側は幅約300km、上空約13kmに達する下層から上層まで発達した雲構造を示しており、その雲構造から上層雲が図2の右側へ広がっている様子がわかります。

図1右や図3では、雲の上下の動きを示すドップラー速度を示しています。図では、ドップラー速度が高度約5kmより下の高さで下向きに大きくなる特徴が確認できます。

図2と図3では、気象庁メソ数値予報モデルGPV(Grid Point Value)の初期値から算出した0℃の高さを黒の波線で示しています。0℃の高さより下の高さでは降雨となっていると考えられるため、高度約5kmより下の高さでドップラー速度が下方向に大きくなる特徴は、雨滴の速い落下速度を示していると考えられます。

図4 気象衛星ひまわり9号の雲画像(左)と、2024年6月13日12時の実況天気図(右)にそれぞれEarthCARE衛星の軌道を重ねたもの。

右図は気象庁「天気図」(

https://www.jma.go.jp/bosai/weather_map/

外部リンク

)を加工して作成。

©JAXA/気象庁

なお、現在CPRの初期機能確認中につき、観測値は校正されていないため、観測値の指標には数値を入れていません。この数値は、今後CPRの校正を進めていくことで決定する予定です。

今後、このようなCPRの観測データを用いた研究を大学・研究機関と共同で進めていくことにより、雲が気候変動に影響する仕組みを解明し、気象予測や気候予測の精度向上への貢献を目指します。