2017年9月19日更新

「ひので」がとらえた大規模フレアのX線動画の公開

2017年9月6日から11日(いずれも日本時間)にかけて計4回、太陽で大規模フレア(爆発現象)が発生しました。9月6日のフレアは太陽面の中央付近で起こりましたが、その後、フレアを起こした活動領域は太陽の自転により西(向かって右)側へ移動し、11日のフレアは太陽の縁で起こりました。9月6日と11日に起こった大規模フレアについて、太陽観測衛星「ひので」はX線観測により、その爆発の瞬間をとらえることに成功しました。その時の動画が2017年9月15日付けで公開されました。

2017年8月22日更新

太陽観測衛星「ひので」が撮影したアメリカ横断皆既日食の画像・動画を公開

国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構(JAXA)、自然科学研究機構国立天文台、および米国航空宇宙局(NASA)は、8月22日(日本時間)に太陽観測衛星「ひので」がアメリカ横断皆既日食の際に撮影した画像・動画を公開しました。

公開した画像・動画は、「ひので」が平成29年8月22日午前2時頃(日本時間)に高度680kmで太平洋(アメリカ西海岸沖)の上空を飛翔している際、搭載されているX線望遠鏡(XRT)で撮影したものです。X線で輝く太陽コロナを背景に、新月状態の黒い月が太陽の南西(画像の右下側)から現われ、北東(画像の左上側)に向けて太陽面を横切っていく様子がとらえられています。「ひので」から見た日食は、最大食分0.714の部分日食でした。「ひので」の飛行速度は時速約27,000kmと非常に早いため、部分日食の開始から終了まで、わずか約15分です。

2016年5月11日更新

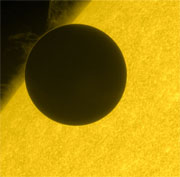

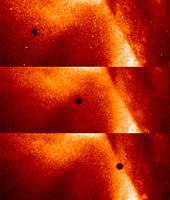

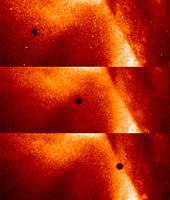

「ひので」が見た水星の太陽面通過

日本時間の2016年5月9日夜から10日未明にかけて、水星の太陽面通過が起きました。これは、地球から見て水星が太陽の前を通り過ぎる現象です。残念ながら日本からは見られませんでしたが、太陽観測衛星「ひので」は地球上空の軌道上からこの現象を観測しました。

画像:可視光・磁場望遠鏡で見た水星の太陽面通過 (C) 国立天文台/JAXA

「ひので」衛星が観測した画像・映像は、プロジェクトのページをご覧ください。

2016年3月10日更新

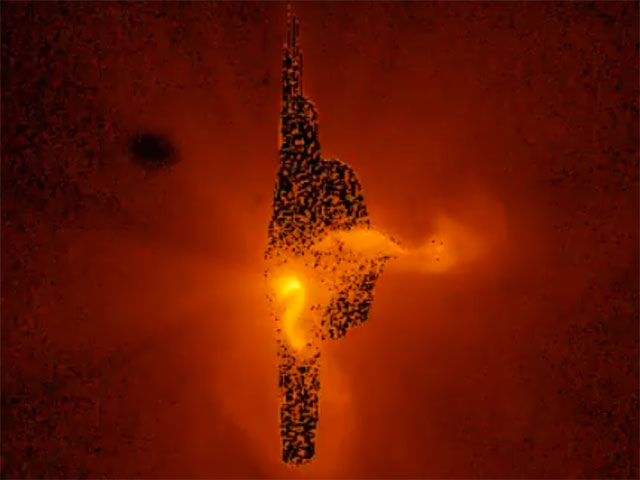

部分日食を「ひので」が撮影 地上観測チームとの国際共同観測も

JAXA、NASA、国立天文台は、2016年3月9日に「ひので」が撮影した部分日食の画像・映像を公開しました。

公開した画像・映像は「ひので」が3月9日9時8分頃(日本時間)に高度680kmでインドネシア上空を飛翔している際、搭載されているX線望遠鏡(XRT)で撮影したものです。また「ひので」は、この撮影の前後に、皆既日食が観測されたインドネシアで地上観測を行ったチームと国際共同観測を行いました。

これらのデータは、皆既日食時に可視光で見られるコロナ構造とX線ジェットの因果関係や、高温なコロナ物質の物理的状態を調べる研究に用いられる予定です。

今回撮影したX線太陽画像・動画は下記からダウンロード可能です。

2012年11月19日 更新

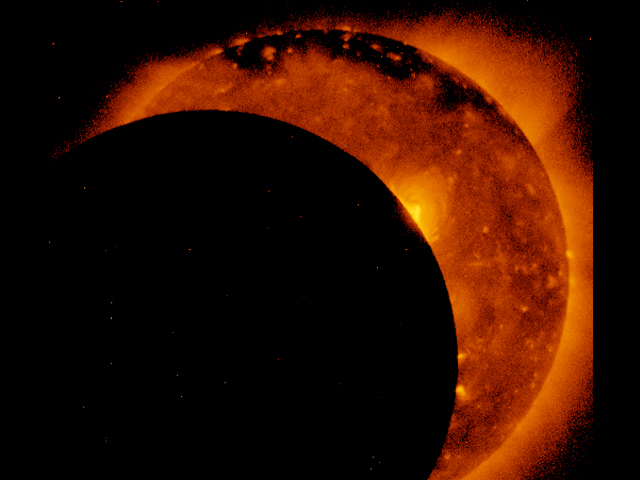

「ひので」が捉えたオーストラリア皆既日食

太陽観測衛星「ひので」はオーストラリア皆既日食の際に月に隠されてゆく太陽をX線でとらえました。 太陽観測衛星「ひので」はオーストラリア皆既日食の際に月に隠されてゆく太陽をX線でとらえました。

2012年11月14日午前5時25分(日本標準時)ころに「ひので」がオーストラリア北部上空を飛行している際に、「ひので」に搭載されているX線望遠鏡(XRT)で撮影しました。月が太陽の南から現われ、北西に向けて太陽面を横切っていき、太陽コロナを背景に黒い月が通過していく様子がとらえられています。

「ひので」から見た日食の最大食分は99.3%で、皆既食帯に入る一歩手前でした。「ひので」の飛行速度は時速約27,000kmと非常に早いため、部分日食の開始から終了までが、わずか約17分しかありません。「ひので」は、今回公開した日食以外に、約4時間後に南米上空で再度日食帯に遭遇しましたが、それも部分日食でした。

今回の皆既日食においては、「ひので」に搭載された極端紫外線分光撮像装置が、コロナから発せられる紫外線輝線を観測し、オーストラリアで行われた日食観測を支援しました。

|

2012年6月6日 更新

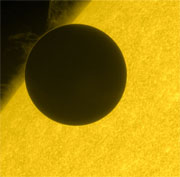

「ひので」が捉えた金星の太陽面通過

6月6日(水)日本各地で観測された天文現象、金星が太陽の前を横切る「金星の太陽面通過」の様子を、太陽観測衛星「ひので」が捉えました。金星が太陽の北東の縁から太陽面に入り込む直前に太陽光が金星大気で屈折して金星の縁が光の輪のように光る現象が捉えられています。(画像提供:国立天文台/JAXA) 6月6日(水)日本各地で観測された天文現象、金星が太陽の前を横切る「金星の太陽面通過」の様子を、太陽観測衛星「ひので」が捉えました。金星が太陽の北東の縁から太陽面に入り込む直前に太陽光が金星大気で屈折して金星の縁が光の輪のように光る現象が捉えられています。(画像提供:国立天文台/JAXA)

|

2012年5月21日 更新

「ひので」が部分日食を撮影

2012年5月21日(月)、太陽観測衛星「ひので」が部分日食を撮影しました。 2012年5月21日(月)、太陽観測衛星「ひので」が部分日食を撮影しました。

今回公開したX線太陽画像・動画は、5月21日(月)午前6時34分頃(日本時間)、「ひので」が東シナ海上空からインドネシア上空にかけて飛行している際に撮影したもので、月が太陽の南西から現われ、北東に向けて太陽面を横切っていき、太陽コロナを背景に黒い月が通過していく様子を、「ひので」に搭載しているX 線望遠鏡(XRT)が捉えました。

|

2012年4月20日 更新

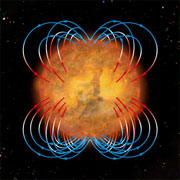

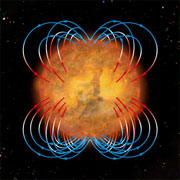

「ひので」による観測で太陽の北極だけで磁場の反転が見られることが明らかに!

国立天文台と理化学研究所の研究者を中心とした国際研究チームは、太陽観測衛星「ひので」で太陽の北極と南極を観測した結果、2008年度から2011年度にかけて北極の磁場だけがマイナスの性質からプラスの性質へ反転しつつあるが、南極の磁場にはそれほど変化がなかったことをを明らかにしました。 国立天文台と理化学研究所の研究者を中心とした国際研究チームは、太陽観測衛星「ひので」で太陽の北極と南極を観測した結果、2008年度から2011年度にかけて北極の磁場だけがマイナスの性質からプラスの性質へ反転しつつあるが、南極の磁場にはそれほど変化がなかったことをを明らかにしました。

太陽の磁場は約11年周期で北極と南極の磁場の性質が同時に反転することが知られていますが、北極だけが反転した場合、磁極の反転にも関係する黒点の現れ方などからも、17世紀半ばから地球に寒冷期をもたらした「マウンダー極小期」と呼ばれる太陽の状況に様子が似ており、今後の推移が注目されます。

画像:太陽の大規模磁場 近未来予想

|

2012年3月8日 更新

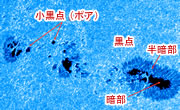

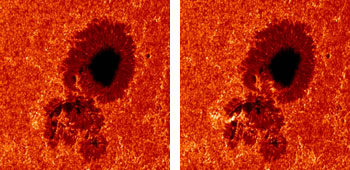

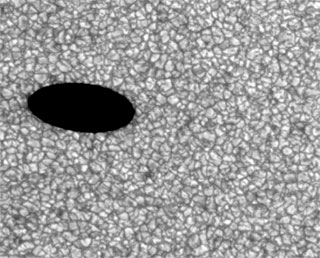

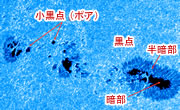

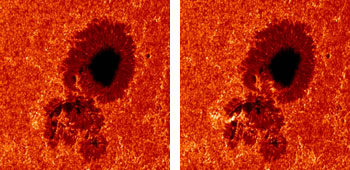

「ひので」太陽黒点半暗部形成の前駆構造を初めてとらえた

太陽観測衛星「ひので」は、太陽黒点が誕生から大きな黒点に成長する様子を連続的に観測することに成功しました。 太陽観測衛星「ひので」は、太陽黒点が誕生から大きな黒点に成長する様子を連続的に観測することに成功しました。

これまで半暗部の無い小黒点から半暗部をもつ黒点に成長する過程はよくわかっていませんでしたが、「ひので」による観測の結果、小黒点をとりまく半暗部に相当する構造(前駆構造)が、小黒点のある光球ではなくその上空の彩層で、小黒点の誕生直後に既に形成されていることを世界で初めて発見しました。

図:「ひので」可視光・磁場望遠鏡で撮影された最近の太陽黒点

|

2011年8月31日 更新

「ひので」による磁場の観測成果

このたび太陽観測衛星「ひので」による観測成果が宇宙開発委員会で報告されました。 このたび太陽観測衛星「ひので」による観測成果が宇宙開発委員会で報告されました。

数々の新発見をしている「ひので」の査読論文は500篇に達し、世界で最も成功した太陽観測衛星と評価されています。

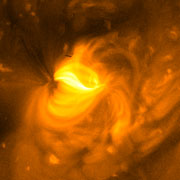

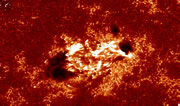

「ひので」は、磁場の大規模な出現と黒点群の発生から形成までを世界で初めて捉えました。また世界最高の解像度によって太陽活動の予測に極めて重要な太陽の極域の観測が可能となり、大きな観測成果が期待されています。これらの観測は太陽と地球環境の関係を解明する上でも重要であると考えられています。

画像:太陽内部からの磁場の出現

|

2011年3月14日 更新

「ひので」が巨大フレアを観測

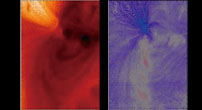

2011年2月15日10:44(日本標準時)に太陽表面で発生した巨大フレア(爆発現象)を、太陽観測衛星「ひので」が観測しました。「ひので」は、太陽でフレアが起きると自動的に「フレア観測モード」で観測を行うよう設定されており、今回は可視光・磁場望遠鏡とX線望遠鏡で観測を行いました。 2011年2月15日10:44(日本標準時)に太陽表面で発生した巨大フレア(爆発現象)を、太陽観測衛星「ひので」が観測しました。「ひので」は、太陽でフレアが起きると自動的に「フレア観測モード」で観測を行うよう設定されており、今回は可視光・磁場望遠鏡とX線望遠鏡で観測を行いました。

今回観測したフレアは、2009年から新しく始まった太陽の活動サイクルでは初の大規模フレアです。今後太陽活動はより活発になり、大規模フレアの発生頻度が高くなることが予想されます。

(画像:カルシウム H線 (397ナノメーター)でのフレア 画像提供:NAOJ/JAXA)

|

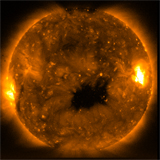

太陽観測衛星「ひので」は、2011年1月4日に起きた日食を観測しました。この日食は地上からは部分日食として見えましたが、地上680kmを周回する「ひので」は金環日食として観測しました。(画像:X線望遠鏡による全面画像(C)NAOJ/JAXA) 太陽観測衛星「ひので」は、2011年1月4日に起きた日食を観測しました。この日食は地上からは部分日食として見えましたが、地上680kmを周回する「ひので」は金環日食として観測しました。(画像:X線望遠鏡による全面画像(C)NAOJ/JAXA)

|

2010年5月19日 更新

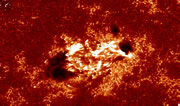

「ひので」による観測で白色光フレアの起源が明らかに!

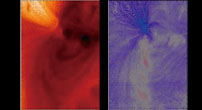

JAXAの渡邉恭子研究員が率いる国際研究チームは、太陽観測衛星「ひので」と NASAの太陽観測衛星RHESSIが同時観測に成功したXクラス(最大規模)の太陽フレアの解析を行い、発見後150年来の謎であったフレアの白色光の起源が、高速に加速された電子によるものであることを明らかにしました。

図:太陽観測衛星「ひので」の可視光磁場望遠鏡がとらえた太陽黒点。フレア中の画像(右側)では、フレア前の画像(左側)で見られなかった白色光が見られます。

|

2010年3月9日 更新

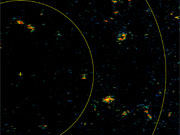

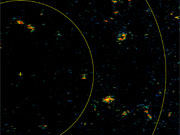

「ひので」、太陽極域に強い磁場を発見!

国立天文台を含む日米欧国際研究チームは、太陽観測衛星「ひので」に搭載された可視光・磁場望遠鏡により、これまで困難であった太陽極域の磁場の観測を行い、太陽の極域には、黒点並みの1000ガウスを超える強い磁場が存在することを発見しました。この成果は、「ひので」衛星によって鮮明な太陽極域の画像を取得することに、世界で初めて成功した結果もたらされたものです。 国立天文台を含む日米欧国際研究チームは、太陽観測衛星「ひので」に搭載された可視光・磁場望遠鏡により、これまで困難であった太陽極域の磁場の観測を行い、太陽の極域には、黒点並みの1000ガウスを超える強い磁場が存在することを発見しました。この成果は、「ひので」衛星によって鮮明な太陽極域の画像を取得することに、世界で初めて成功した結果もたらされたものです。

画像:ひので可視光・磁場望遠鏡で観測した太陽極域の磁場

画像は南極を上から見たように座標変換しています。低緯度領域で発生する黒点とは違い、小さいが強い磁場が点在しています。 (提供:NAOJ/JAXA)

|

2009年11月5日 更新

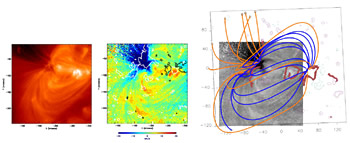

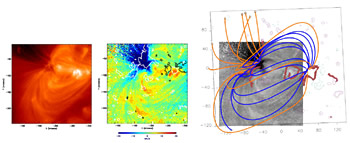

「ひので」観測で低速太陽風の起源が明らかに

太陽観測衛星「ひので」の観測に、光球磁場の観測をあわせる事で、低速太陽風の吹出口は活動領域の端にある磁場の分岐面である事がわかりました。このような磁場の分岐面は活動領域の磁場とそれ以外の外部磁場との境界面になっており、磁気リコネクションが起こりやすい環境であるとされています。今回の結果は、この磁気リコネクションが低速太陽風を駆動している可能性を示しています。

|

2009年7月22日 更新

「ひので」から見た日食の動画を公開

7月22日に日本で46年ぶりに観測された皆既日食で、太陽観測衛星「ひので」のX線望遠鏡が太陽の前を月が横切る様子を観測しました。 7月22日に日本で46年ぶりに観測された皆既日食で、太陽観測衛星「ひので」のX線望遠鏡が太陽の前を月が横切る様子を観測しました。

今回「ひので」は、中国奥地~インド上空付近で日食帯をかすめる軌道だったため、最大食分73%の部分日食として観測されました。

(画像:NAOJ/JAXA)

|

2009年5月13日 更新

「ひので」恒常的に発生する彩層ジェット現象を発見

太陽黒点にときどき発生する「ライトブリッジ」と呼ばれる領域において、1日以上も続いてジェットが噴出していることを、宇宙科学共通基礎研究系の清水敏文准教授らが「ひので」可視光・磁場望遠鏡 (SOT)を用いて発見し、アストロフィジカル・ジャーナル・レター誌5月1日号に発表しました。 太陽黒点にときどき発生する「ライトブリッジ」と呼ばれる領域において、1日以上も続いてジェットが噴出していることを、宇宙科学共通基礎研究系の清水敏文准教授らが「ひので」可視光・磁場望遠鏡 (SOT)を用いて発見し、アストロフィジカル・ジャーナル・レター誌5月1日号に発表しました。

|

2009年4月8日 更新

「ひので」による太陽の新しい磁場生成機構の発見

太陽表面には黒点に代表される強い磁場が存在しています。太陽の磁場が、どのようなメカニズムで生成されるかはまだほとんど分かっておらず、天文学の重要な研究テーマの一つとなっています。また、太陽の磁場は、太陽フレアや地磁気擾乱を引き起こすなど、我々の日常生活にも大きな影響を与えているため、その研究は、この観点からも重要です。

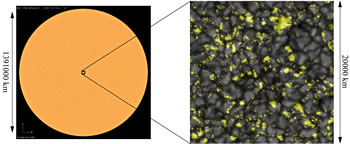

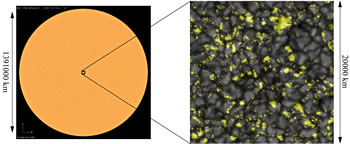

国立天文台を含む日米欧国際研究チームは、太陽観測衛星「ひので」に搭載された可視光・磁場望遠鏡による観測から、これまで知られていた磁場と異なる性質を持つ磁場を発見し、「短寿命水平磁場」と名付けました。

画像:太陽の大きさとひのでが観測した太陽表面に存在する水平磁場 太陽全面像(左)と、太陽表面の拡大図(右)。水平磁場強度の強い所が黄色で示されている。 (C)NAOJ/JAXA

|

2008年10月7日 更新

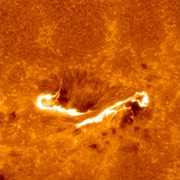

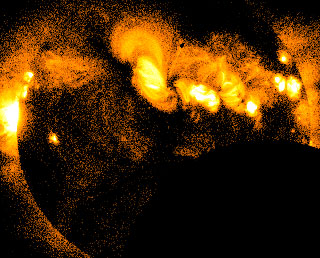

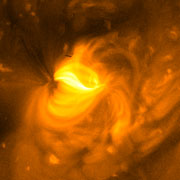

「ひので」太陽極冠プロミネンスのダイナミックな姿を観測

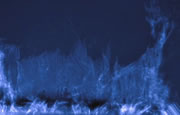

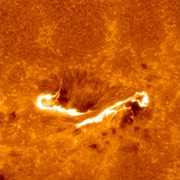

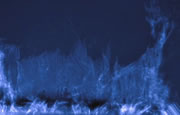

「ひので」に搭載された可視光磁場望遠鏡(SOT)は、太陽の極近くで頻繁に観測される“極冠プロミネンス”と呼ばれる大気構造の高解像動画観測を世界で初めて行い、極冠プロミネンスの中で起きているダイナミックな運動をとらえることに成功しました。 「ひので」に搭載された可視光磁場望遠鏡(SOT)は、太陽の極近くで頻繁に観測される“極冠プロミネンス”と呼ばれる大気構造の高解像動画観測を世界で初めて行い、極冠プロミネンスの中で起きているダイナミックな運動をとらえることに成功しました。

この動画は、太陽縁(画面下端)の上空に浮かぶ“極冠プロミネンス”をとらえた一例で、長さ9万キロ、高さ3万キロもある1万度のプラズマのかたまりが、100万度の高温コロナ中に存在しています。コロナ磁場が低温プラズマを上空に長時間安定的に保持する役割を果たしていると想像されていますが、この「ひので」の観測は、プロミネンス底部から上昇する暗い構造やプロミネンス上部から滝のように落下するガス、渦の発生など今まで観測されていない新しい現象をとらえており、これらのダイナミックスを引き起こす物理過程の解明に今後の期待が持たれます。

この観測の初期成果は、SOT装置開発研究者グループによりアストロフィジカルジャーナルレター誌に発表されました。詳しい解説はScience@NASAをご覧ください。

写真:太陽縁(画面下端)の上空に浮かぶ“極冠プロミネンス”をとらえた一例 (C)JAXA/NAOJ/NASA/ESA

|

2008年4月4日 更新

「ひので」の観測で低速太陽風の吹出口での風速が判明!

太陽観測衛星「ひので」に搭載されたX線望遠鏡(XRT)の観測により、 コロナホールに隣接した活動領域の端から高温のガスが絶えずコロナ上空に流れ出ている様子が発見されました。「ひので」に搭載された極端紫外線撮像分光装置(EIS)を使ってさらに観測した結果、高温ガスの流出速度は毎秒100キロメートル程度であることがわかり、 XRTを使った観測から予測された値とほぼ一致する結果となりました。 太陽観測衛星「ひので」に搭載されたX線望遠鏡(XRT)の観測により、 コロナホールに隣接した活動領域の端から高温のガスが絶えずコロナ上空に流れ出ている様子が発見されました。「ひので」に搭載された極端紫外線撮像分光装置(EIS)を使ってさらに観測した結果、高温ガスの流出速度は毎秒100キロメートル程度であることがわかり、 XRTを使った観測から予測された値とほぼ一致する結果となりました。

この研究成果は、米国の天文学専門誌「アストロフィジカル・ジャーナル」4月1日号に掲載されました。

|

2007年12月7日 更新

米科学誌「サイエンス」等が「ひので」特集号を発行!

「ひので」の成果が12月7日発行の米科学誌「サイエンス」で特集され、9編の論文が発表されるとともに表紙も飾る運びとなりました。また、これと前後して、日本天文学会欧文研究報告の11月30日号や、 Astronomy and Astrophysics(ヨーロッパを代表する天文学の学術雑誌)でも「ひので」特集号が発行されます。 [画像:(C)NAOJ/JAXA/NASA/STFC/ESA] 「ひので」の成果が12月7日発行の米科学誌「サイエンス」で特集され、9編の論文が発表されるとともに表紙も飾る運びとなりました。また、これと前後して、日本天文学会欧文研究報告の11月30日号や、 Astronomy and Astrophysics(ヨーロッパを代表する天文学の学術雑誌)でも「ひので」特集号が発行されます。 [画像:(C)NAOJ/JAXA/NASA/STFC/ESA]

|

2007年5月28日 更新

「ひので」全観測データ公開スタート!

2006年11月9日 更新

太陽観測衛星「ひので」水星の太陽面通過を観測

11月9日朝(日本時間)に太陽面を通過する水星を、「ひので」衛星に搭載された3台の望遠鏡が克明に観測しました。写真は水星が太陽面にかかる前後のようすを示したものです。 11月9日朝(日本時間)に太陽面を通過する水星を、「ひので」衛星に搭載された3台の望遠鏡が克明に観測しました。写真は水星が太陽面にかかる前後のようすを示したものです。

なお、いずれの画像も光学系の調整段階のものであるため、必ずしも最高性能の画像とはなっていない(さらに画質の向上が見込まれる)ことをお断りしておきます。

「ひので」に搭載された各望遠鏡は順調に初期観測を進めており、今回の太陽面通過のデータは、望遠鏡光学系の調整やアライメント情報の較正などに役立てられます。

・宇宙科学研究本部

・国立天文台「ひので」ホームページ

|

2006年9月23日 更新

M-V-7打ち上げ成功。太陽観測衛星「SOLAR-B」は「ひので」と命名

9月23日6:36、内之浦宇宙空間観測所からM-Vロケット7号機を打ち上げました。 9月23日6:36、内之浦宇宙空間観測所からM-Vロケット7号機を打ち上げました。

7:21にSOLAR-Bからの信号受信をサンチャゴ局にて開始し、SOLAR-Bがロケットから分離され、太陽電池パドル(PDL)が正常に展開されたことを確認しました。

SOLAR-Bの愛称を「ひので」と命名いたしました。

|

太陽観測衛星「ひので」はオーストラリア皆既日食の際に月に隠されてゆく太陽をX線でとらえました。

太陽観測衛星「ひので」はオーストラリア皆既日食の際に月に隠されてゆく太陽をX線でとらえました。 6月6日(水)日本各地で観測された天文現象、金星が太陽の前を横切る「金星の太陽面通過」の様子を、太陽観測衛星「ひので」が捉えました。金星が太陽の北東の縁から太陽面に入り込む直前に太陽光が金星大気で屈折して金星の縁が光の輪のように光る現象が捉えられています。(画像提供:国立天文台/JAXA)

6月6日(水)日本各地で観測された天文現象、金星が太陽の前を横切る「金星の太陽面通過」の様子を、太陽観測衛星「ひので」が捉えました。金星が太陽の北東の縁から太陽面に入り込む直前に太陽光が金星大気で屈折して金星の縁が光の輪のように光る現象が捉えられています。(画像提供:国立天文台/JAXA)

国立天文台と理化学研究所の研究者を中心とした国際研究チームは、太陽観測衛星「ひので」で太陽の北極と南極を観測した結果、2008年度から2011年度にかけて北極の磁場だけがマイナスの性質からプラスの性質へ反転しつつあるが、南極の磁場にはそれほど変化がなかったことをを明らかにしました。

国立天文台と理化学研究所の研究者を中心とした国際研究チームは、太陽観測衛星「ひので」で太陽の北極と南極を観測した結果、2008年度から2011年度にかけて北極の磁場だけがマイナスの性質からプラスの性質へ反転しつつあるが、南極の磁場にはそれほど変化がなかったことをを明らかにしました。  太陽観測衛星「ひので」は、太陽黒点が誕生から大きな黒点に成長する様子を連続的に観測することに成功しました。

太陽観測衛星「ひので」は、太陽黒点が誕生から大きな黒点に成長する様子を連続的に観測することに成功しました。 このたび太陽観測衛星「ひので」による観測成果が宇宙開発委員会で報告されました。

このたび太陽観測衛星「ひので」による観測成果が宇宙開発委員会で報告されました。 2011年2月15日10:44(日本標準時)に太陽表面で発生した巨大フレア(爆発現象)を、太陽観測衛星「ひので」が観測しました。「ひので」は、太陽でフレアが起きると自動的に「フレア観測モード」で観測を行うよう設定されており、今回は可視光・磁場望遠鏡とX線望遠鏡で観測を行いました。

2011年2月15日10:44(日本標準時)に太陽表面で発生した巨大フレア(爆発現象)を、太陽観測衛星「ひので」が観測しました。「ひので」は、太陽でフレアが起きると自動的に「フレア観測モード」で観測を行うよう設定されており、今回は可視光・磁場望遠鏡とX線望遠鏡で観測を行いました。 太陽観測衛星「ひので」は、2011年1月4日に起きた日食を観測しました。この日食は地上からは部分日食として見えましたが、地上680kmを周回する「ひので」は金環日食として観測しました。(画像:X線望遠鏡による全面画像(C)NAOJ/JAXA)

太陽観測衛星「ひので」は、2011年1月4日に起きた日食を観測しました。この日食は地上からは部分日食として見えましたが、地上680kmを周回する「ひので」は金環日食として観測しました。(画像:X線望遠鏡による全面画像(C)NAOJ/JAXA)

国立天文台を含む日米欧国際研究チームは、太陽観測衛星「ひので」に搭載された可視光・磁場望遠鏡により、これまで困難であった太陽極域の磁場の観測を行い、太陽の極域には、黒点並みの1000ガウスを超える強い磁場が存在することを発見しました。この成果は、「ひので」衛星によって鮮明な太陽極域の画像を取得することに、世界で初めて成功した結果もたらされたものです。

国立天文台を含む日米欧国際研究チームは、太陽観測衛星「ひので」に搭載された可視光・磁場望遠鏡により、これまで困難であった太陽極域の磁場の観測を行い、太陽の極域には、黒点並みの1000ガウスを超える強い磁場が存在することを発見しました。この成果は、「ひので」衛星によって鮮明な太陽極域の画像を取得することに、世界で初めて成功した結果もたらされたものです。

7月22日に日本で46年ぶりに観測された皆既日食で、太陽観測衛星「ひので」のX線望遠鏡が太陽の前を月が横切る様子を観測しました。

7月22日に日本で46年ぶりに観測された皆既日食で、太陽観測衛星「ひので」のX線望遠鏡が太陽の前を月が横切る様子を観測しました。 太陽黒点にときどき発生する「ライトブリッジ」と呼ばれる領域において、1日以上も続いてジェットが噴出していることを、宇宙科学共通基礎研究系の清水敏文准教授らが「ひので」可視光・磁場望遠鏡 (SOT)を用いて発見し、アストロフィジカル・ジャーナル・レター誌5月1日号に発表しました。

太陽黒点にときどき発生する「ライトブリッジ」と呼ばれる領域において、1日以上も続いてジェットが噴出していることを、宇宙科学共通基礎研究系の清水敏文准教授らが「ひので」可視光・磁場望遠鏡 (SOT)を用いて発見し、アストロフィジカル・ジャーナル・レター誌5月1日号に発表しました。

「ひので」に搭載された可視光磁場望遠鏡(SOT)は、太陽の極近くで頻繁に観測される“極冠プロミネンス”と呼ばれる大気構造の高解像動画観測を世界で初めて行い、極冠プロミネンスの中で起きているダイナミックな運動をとらえることに成功しました。

「ひので」に搭載された可視光磁場望遠鏡(SOT)は、太陽の極近くで頻繁に観測される“極冠プロミネンス”と呼ばれる大気構造の高解像動画観測を世界で初めて行い、極冠プロミネンスの中で起きているダイナミックな運動をとらえることに成功しました。 太陽観測衛星「ひので」に搭載されたX線望遠鏡(XRT)の観測により、 コロナホールに隣接した活動領域の端から高温のガスが絶えずコロナ上空に流れ出ている様子が発見されました。「ひので」に搭載された極端紫外線撮像分光装置(EIS)を使ってさらに観測した結果、高温ガスの流出速度は毎秒100キロメートル程度であることがわかり、 XRTを使った観測から予測された値とほぼ一致する結果となりました。

太陽観測衛星「ひので」に搭載されたX線望遠鏡(XRT)の観測により、 コロナホールに隣接した活動領域の端から高温のガスが絶えずコロナ上空に流れ出ている様子が発見されました。「ひので」に搭載された極端紫外線撮像分光装置(EIS)を使ってさらに観測した結果、高温ガスの流出速度は毎秒100キロメートル程度であることがわかり、 XRTを使った観測から予測された値とほぼ一致する結果となりました。  「ひので」の成果が12月7日発行の米科学誌「サイエンス」で特集され、9編の論文が発表されるとともに表紙も飾る運びとなりました。また、これと前後して、日本天文学会欧文研究報告の11月30日号や、 Astronomy and Astrophysics(ヨーロッパを代表する天文学の学術雑誌)でも「ひので」特集号が発行されます。 [画像:(C)NAOJ/JAXA/NASA/STFC/ESA]

「ひので」の成果が12月7日発行の米科学誌「サイエンス」で特集され、9編の論文が発表されるとともに表紙も飾る運びとなりました。また、これと前後して、日本天文学会欧文研究報告の11月30日号や、 Astronomy and Astrophysics(ヨーロッパを代表する天文学の学術雑誌)でも「ひので」特集号が発行されます。 [画像:(C)NAOJ/JAXA/NASA/STFC/ESA] 太陽観測衛星「ひので」は、打上げ以降、すべての観測機器で定常観測が行なわれています。今までごく一部の画像データをWebページで公開してきましたが、公開準備が整いましたので、2007年5月27日に全観測データが世界に公開されることとなりました。これを記念して、XRTによる長期間X線観測の動画および、最新画像ページを公開します。

太陽観測衛星「ひので」は、打上げ以降、すべての観測機器で定常観測が行なわれています。今までごく一部の画像データをWebページで公開してきましたが、公開準備が整いましたので、2007年5月27日に全観測データが世界に公開されることとなりました。これを記念して、XRTによる長期間X線観測の動画および、最新画像ページを公開します。 11月9日朝(日本時間)に太陽面を通過する水星を、「ひので」衛星に搭載された3台の望遠鏡が克明に観測しました。写真は水星が太陽面にかかる前後のようすを示したものです。

11月9日朝(日本時間)に太陽面を通過する水星を、「ひので」衛星に搭載された3台の望遠鏡が克明に観測しました。写真は水星が太陽面にかかる前後のようすを示したものです。 9月23日6:36、内之浦宇宙空間観測所からM-Vロケット7号機を打ち上げました。

9月23日6:36、内之浦宇宙空間観測所からM-Vロケット7号機を打ち上げました。