|

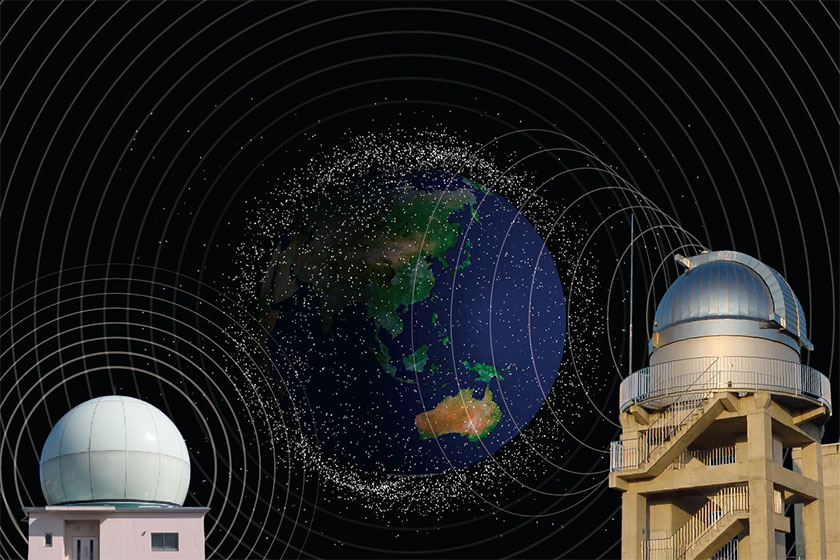

天気予報、災害監視、地図アプリetc.、暮らしを支えるさまざまな人工衛星は、今ではなくてはならないインフラです。そんな衛星の周りには、2017年現在、分かっているだけでも2万近い人工物体が秒速数km以上という高速で周回しており、その数は増え続けています。これらは使用済みの衛星やロケット、その破片などで、「スペースデブリ」と呼ばれ、他の衛星や宇宙飛行士との衝突、地上への落下が脅威となっています。

|

|

|---|

より安全な宇宙空間を

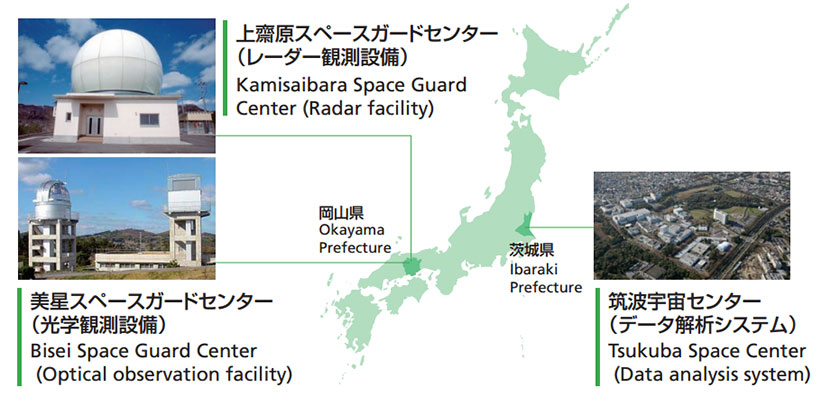

より多くのスペースデブリをより正確に把握するため、下記の3つを整備します。

- 地球に近い高度200~1,000kmの低軌道帯(地球観測衛星などの軌道)を観測するレーダー

- 36,000kmの高軌道帯(通信衛星や気象衛星などの軌道)を観測する光学望遠鏡

- スペースデブリの軌道把握、人工衛星との接近解析、大気圏再突入解析などに用いる解析システム

レーダーと光学望遠鏡、解析システムの3つが一体となり、多くの人工衛星が活動するエリアをしっかり把握し、「宇宙の見える化」を進めます。

日本の技術で

日本の技術を駆使し、

- 観測能力の向上(例:レーダーは、高度650kmで、従来の1.6m級に対し、10cm級の物体を観測できるよう向上)

- 観測回数の増大(従来200回/日→10,000回/日)

- 処理能力の強化(観測計画立案の自動化)

などを行い、「宇宙の見える化」を日本の技術で実現します。

みんなのために

「宇宙の見える化」を進めることで、スペースデブリの状況をより正確に把握し、人工衛星との衝突リスクを低減し、我々の暮らしに欠かせない人工衛星を守ります。また、将来に向け、研究開発を継続し、さらなる能力向上につなげます。

これらにより、SSA(Space Situational Awareness)を通じ、SSA(Safer Space for All)を実現します。

SSA関連施設

主要諸元

| レーダー | 観測能力 | 10cm級(高度650km) |

|---|---|---|

| 同時観測物体数 | 最大30 | |

| 光学望遠鏡 | 検出限界等級 | 1m望遠鏡 : 約18等級 |

| 50cm望遠鏡 : 約16.5等級 | ||

| 解析システム | 管理対象物体数 | 最大100,000物体 |

| 観測データ数(レーダー) | 10,000パス/日 | |

| 観測計画立案など | 自動処理 |