理事長定例記者会見

山川理事長の定例記者会見のトピックスをお伝えします

日時:2025年(令和7年)1月17日(金) 13:30-14:15

場所:JAXA東京事務所 B1F プレゼンテーションルーム

司会:広報部長 佐々木 薫

皆様、明けましておめでとうございます。2025年を迎え、謹んで新春のご挨拶を申し上げます。本年も宜しくお願いいたします。

さて昨年12月24日には、日本政府が定める宇宙基本計画工程表が改訂されました。事業、ミッション等の状況等を踏まえ、JAXAといたしましても、改めて「政府全体の宇宙開発利用を技術で支える中核的実施機関」である点を認識し、直近の、H3ロケット5号機による「みちびき6号機」の打上げ、大西卓哉宇宙飛行士の国際宇宙ステーション(ISS)長期滞在をはじめ、今年予定しているミッションを一つひとつ着実に進めてまいりたいと考えております。また引き続き、各ミッションを支える基盤技術の強化、必要な施設設備の拡充や、共通的なインフラとして情報セキュリティ対策の更なる強化などを進めるとともに、政府、関係府省、関係機関・企業の皆さまと連携し、産学官の結節点としての役割を果たすべくJAXA役職員一同、全力をあげて取り組んでまいります。

1. 大面積リブレット形状塗膜を施した機体を世界で初めて国際線に導入

最初は航空分野の話題となります。

航空機の表面摩擦抵抗を低減させ、燃料消費量やCO2排出量の削減を目的とした技術である「リブレット」の開発、飛行実証を、日本航空株式会社様(以下、JAL)およびオーウエル 株式会社様(以下、オーウエル)などと進めております。リブレットとは、サメの“うろこ”からヒントを得ており、航空機の機体表面に微細な溝を形成し、機体表面の空気の流れを制御することで摩擦抵抗の低減を図るものです。

1月10日にプレスリリースいたしましたとおり、この度、世界で初めて、JAL国際線のボーイング787-9型機の胴体の約30%にリブレット形状の塗膜を施し、長距離運航における飛行実証を行うこととなりました。なお、リブレット形状塗膜を施した機体での国際線旅客運航も世界初であり、まもなく就航予定です。

旅客機の機体抵抗のうち約40%は表面摩擦抵抗であり、最も大きな抵抗成分です。そのため、表面摩擦抵抗を低減させれば、機体抵抗を最も効率的に低減できます。

開発を進めているリブレットでは、機体表面に約0.1mm程度の微細な溝の加工を施すことで、表面摩擦抵抗を約5%低減できる評価結果を得ています。また、既存の航空機に大幅な改修等を行わずに導入できる特長をもち、実装が比較的容易なため、実用化の可能性が高い技術と言えます。

JAXAでは、航空技術部門の強みである風洞技術および数値解析技術により、国際線機体を想定したボーイング787-9型機相当のモデルを用いて、抵抗低減効果を推算しました。今回の、胴体の約30%へのリブレット施工による巡航時の抵抗低減率は、約0.24%と見込まれます。これに基づいたJAL様の試算によれば、年間、約119 tの燃料消費量と約381 tのCO2排出量の削減が期待されます。これはスギの木約27,000本の年間CO2吸収量に相当します。

今回のリブレットでは、機体の塗装面に直接リブレット形状を施工する方式をとっています。この形状塗膜技術「Paint-to-Paint Method」は、JAXAとオーウエル様が所有する特許技術であり、これにオーウエル様とJAL様が施工法の改良を重ねたものとなります。塗膜に直接リブレット形状を施工する方式は、世界で開発が進められているフィルムによるリブレット加工と比べて、重量の軽減や耐久性の向上が期待できる特長があります。これまで段階的に開発を進めており、2022年7月からJAL国内線機体に施工したリブレット形状塗膜の耐久性の飛行検証を実施、2023年11月からは機体の胴体下部へのリブレット施工を進めてきました。そして今回、より大きな国際線機体での飛行実証へとステップアップいたします。

今後、大面積施工したリブレット形状塗膜の耐久性、美観性、および長距離国際線における燃費改善効果を検証するとともに、さらなる施工範囲の拡大や性能向上を目指しているところであり、JAXAは、エアラインおよび企業とともに協力し、引き続き航空機の脱炭素化を目指した研究開発と、成果の社会実装を推進してまいります。

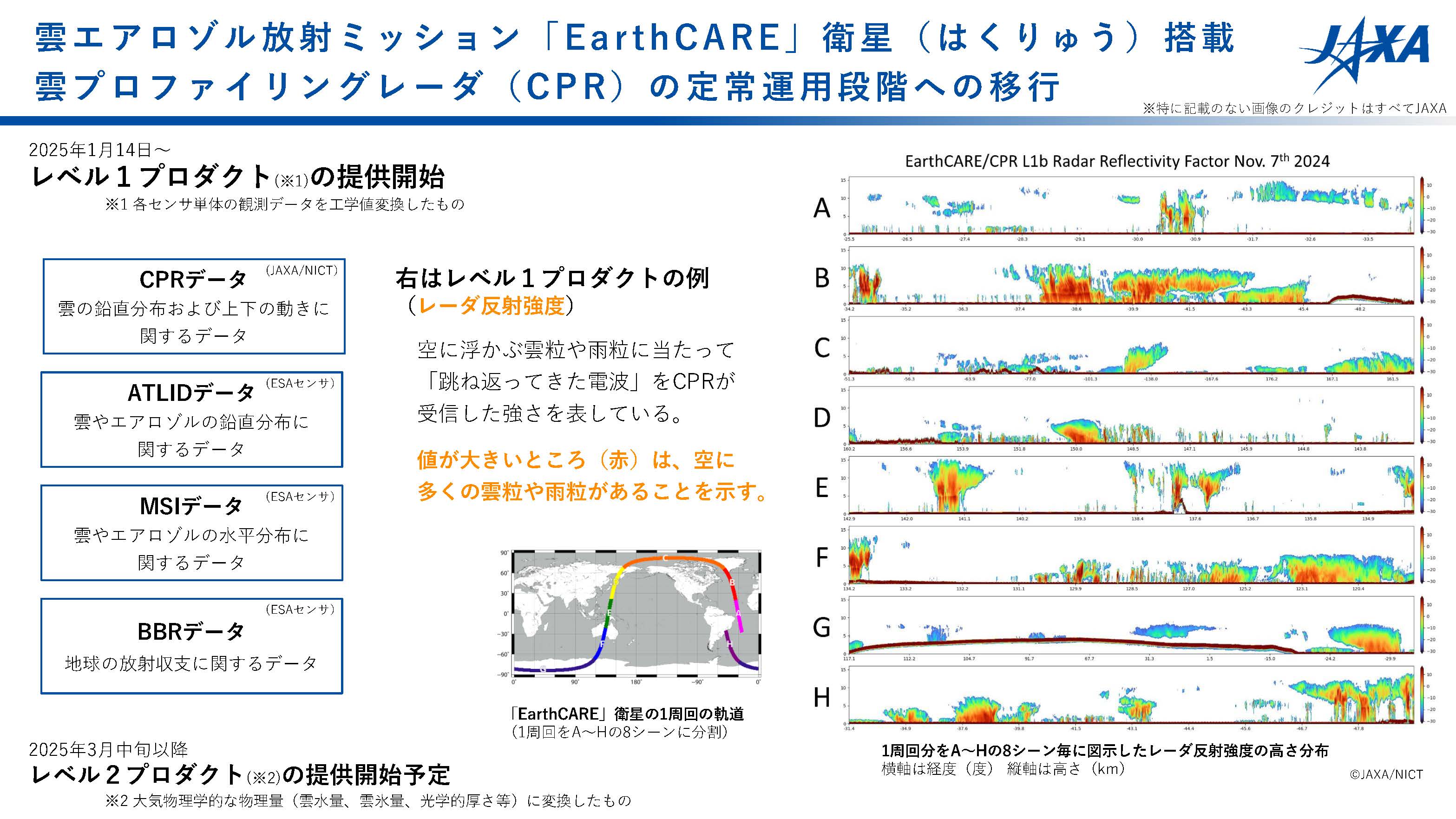

2. 雲エアロゾル放射ミッション「EarthCARE」衛星(はくりゅう)搭載 雲プロファイリングレーダ(CPR)の定常運用段階への移行

次は、地球観測分野に関する話題です。

昨年5月に打ち上げた、日本と欧州宇宙機関(ESA)が共同開発し運用を行っている雲エアロゾル放射ミッション「EarthCARE」衛星(はくりゅう)につきまして、同衛星搭載の雲プロファイリングレーダ(CPR)は、初期機能確認および初期校正検証を無事完了し、定常運用段階へ移行しました。また、 ESAにおいても、大気ライダ(ATLID)、多波長イメージャ(MSI)、広帯域放射収支計(BBR)の初期校正検証を終了しました。

これに伴い、先日1月14日に「EarthCARE」衛星(はくりゅう)全センサの観測データを工学値に変換したレベル1プロダクトの提供を開始いたしました。

「EarthCARE」の観測プロダクトは「レベル1」、「レベル2」に大別されます。レベル1は、センサから得られた観測データを物理量、いわゆる工学値に変換したもので、CPRでは「雲の鉛直分布、上下の動きに関するデータ」などがそれに当たります。レベル2は、各センサの工学値をもとに大気物理学的な値に変換したもので、例えば雲の中に含まれる水や氷の量、雲の光学的な厚さなどに変換されたデータとなります。

なお、レベル2プロダクトの提供開始は、2025年3月中旬以降を予定しています。

今後、「EarthCARE」衛星(はくりゅう)の複数センサのデータを組み合わせ、単一のセンサだけではわからない精緻な観測データを提供し、そのデータが、将来の気候変動予測の改善に利用されることで、気候変動への適応に関する検討にも貢献してまいりたいと考えております。

これら「EarthCARE」衛星(はくりゅう)が提供する観測データについては、研究解析はもとより、それ以外でもさまざまな活用方法があると考えており、商用目的も含めて、どなたでも無償でご利用可能としています。これまでにない全球の雲の上昇や下降の速度情報もございますので、是非、多くの方から活用アイデアを出していただき、新たな利用につなげられればと考えています。

これまでの初期機能確認および初期校正検証にご協力、ご支援いただきましたESA、またCPRを共同で開発した国立研究開発法人情報通信研究機構(NICT)様をはじめ多くの関係者の皆さまに、深く感謝申し上げます。