理事長定例記者会見

山川理事長の定例記者会見のトピックスをお伝えします

日時:2025年(令和7年)4月18日(金) 13:30-14:15

場所:JAXA東京事務所 B1F プレゼンテーションルーム

司会:広報部長 佐々木 薫

4月を迎え、新しい年度が始まるとともに、JAXAとしても新しく第5期の中長期目標および中長期計画期間がスタートしました。

まず私、山川が引き続きJAXA理事長を務めさせていただくこととなりました。改めまして何卒よろしくお願い申し上げます。

また役員では、渡辺副理事長、藤本理事の2名が新たに着任いたしました。役員一同、職務を全うすべく努めてまいります。

さて、7年にわたる新しい第5期中長期計画期間がスタートした訳ですが、この計画策定の際には、次の3点をポイントをとして考えました。

- 国際情勢や産業構造の大変革が進む中でも、引き続き基礎的・基盤的研究開発および先導的な研究開発を行い独創的な成果を創出していくこと

- 我が国の宇宙活動の自立性の確保や産業振興に貢献するため、安全保障機関や利用省庁との更なる連携の推進、JAXAの産業振興施策の整理・強化、宇宙戦略基金の運用およびフロントローディング強化による民間事業者の事業性・成長性の向上などの施策を実行すること

- さまざまな大学、民間事業者などのステークホルダーの皆様を巻き込みつつ果敢にチャレンジし、政府の宇宙開発利用や我が国全体の宇宙産業を支える技術的優位性と自立性の確保に継続的に取り組み、宇宙活動を支える総合的基盤の強化に貢献すること

これらを踏まえ、JAXAは宇宙航空の研究開発分野における中核機関、多分野連携の結節点として、

- 宇宙安全保障の確保

- 国土強靱化・地球規模課題への対応とイノベーションの実現

- 宇宙科学・探査における新たな知と産業の創造

- 宇宙活動を支える総合的基盤の強化

- 人と地球にやさしい持続可能な航空利用社会の実現

の5つの役割を果たし、先端的な研究開発に挑戦し続けるとともに、得られた成果を社会に還元することを通じて、研究開発成果の最大化、豊かで安全な暮らしの実現、我が国の国際的なプレゼンス向上などに、引き続き貢献してまいります。

さて話題は少し変わりますが、ご存じの通り大阪・関西万博が開幕しました。JAXAも、会場西側のフューチャーライフヴィレッジに「月に立つ。その先へ、」と題した常設展示を行っております。没入感のある高精細な映像や体験型コンテンツなどを用意しています。会場東側の日本館では、小惑星イトカワ、リュウグウのサンプル展示もございます。宇宙開発の成果、将来像などを通じて未来社会を考えていただく良い機会と考えております。10月までの開催期間中、多くの皆様のご来場をお待ちしております。

1. 大西卓哉宇宙飛行士の国際宇宙ステーション(ISS)での活動

大西宇宙飛行士はISSでの長期滞在を開始してから約1ヶ月が経過しました。現在も順調に軌道上実証実験など多くの業務に取り組んでおります。

大西宇宙飛行士はこれまでに、地上の管制官と連携しながら、新型の船内ドローンロボットInt-Ball2の技術実証、細胞の重力感知のメカニズムを調べる実験のための準備等を実施してきました。今後も、「きぼう」の環境を最大限活用した多様な利用を推し進めていきます。

また、大西宇宙飛行士は、日本時間で、4月19日未明、ロスコスモスのアレクセイ・オブチニン宇宙飛行士から引き継ぎを受け、ISS船長(コマンダー)に就任する予定です。その後、大西飛行士がISS離脱前に次の船長へと指揮権を引き継ぐまでの間、搭乗員の統括および指揮を執ることになります。

ISS滞在中は限られた期間の中で非常に多くのタスクを実施する必要がありますが、大西飛行士は、地上の管制員や研究者とも連携を密にして、引き続き、軌道上での仕事を一つひとつ着実に取り組んでくれることを信じています。

2. 油井亀美也宇宙飛行士のクルードラゴン宇宙船運用11号機(Crew-11)搭乗決定

3月28日にプレスリリースでもお知らせしたとおり、ISS長期滞在ミッションに向けた準備および訓練を進めていた油井宇宙飛行士が、このたび、「クルードラゴン宇宙船運用11号機」に搭乗することが決定いたしました。

油井宇宙飛行士は、2度目の宇宙飛行となります。クルードラゴン宇宙船運用11号機は2025年7月以降の打上げ予定ですが、打上げ日が決まりましたら、改めてお知らせいたします。

大西宇宙飛行士、そして油井宇宙飛行士と、連続しての日本人宇宙飛行士のISS長期滞在となりますが、襷をつないで、日本のプレゼンス発揮に貢献していただきたいと思います。また、JAXAとして、各国との協力関係を維持・強化してまいります。

これまで多大なるご支援をいただいておりますISS関係各極、国内外の関係機関・企業の皆様など多くの方々に心より改めて感謝申し上げます。引き続き、ご理解とご支援を賜りますよう、お願い申し上げます。

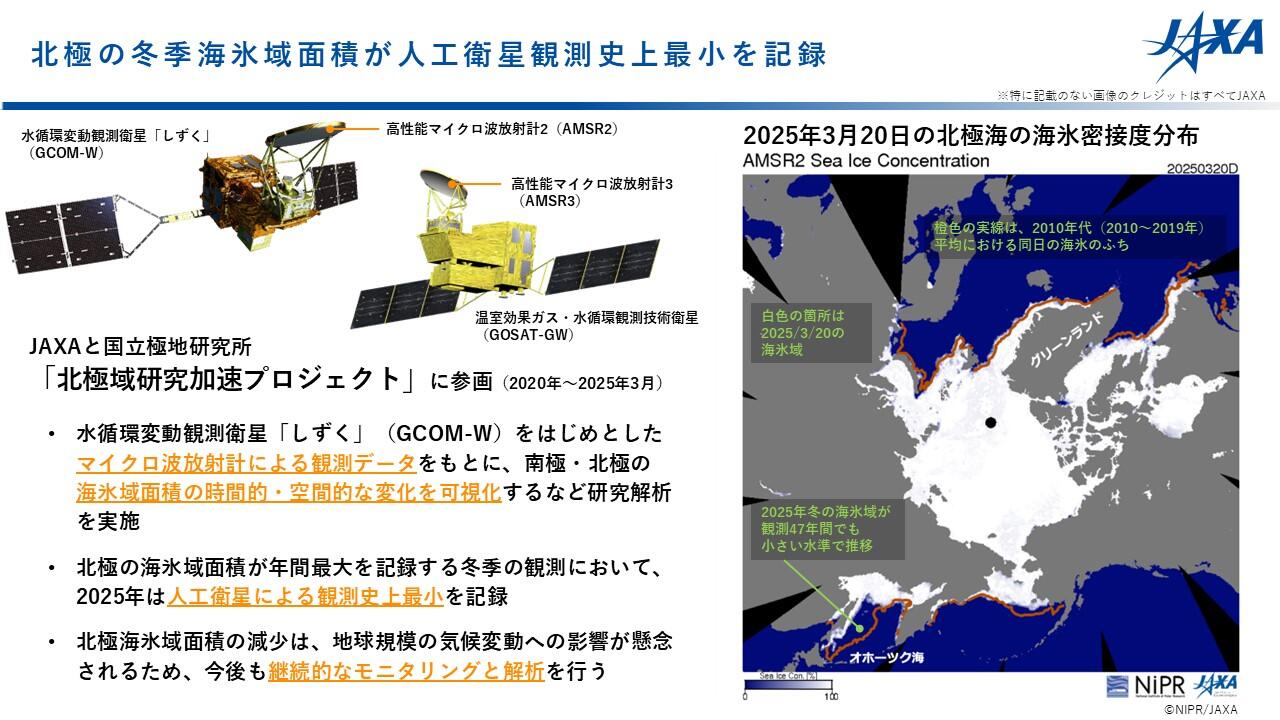

3. 北極の冬季海氷域面積が人工衛星観測史上最小を記録

JAXAと国立極地研究所は、2020年から先月2025年3月まで実施されていた、国の「北極域研究加速プロジェクト」に参画しておりました。この研究プロジェクトの一環として、水循環変動観測衛星「しずく」(GCOM-W)をはじめとしたマイクロ波放射計による観測データをもとに、南極・北極の海氷域面積の時間的・空間的な変化を可視化するなど、研究解析を実施してまいりました。

図の白色の箇所が、2025年3月20日の北極海の海氷域を示しています。また橙色の実線は、2010年代、2010年から2019年の期間平均における同日の海氷の縁[ふち]を示しており、2025年の海氷域範囲との比較ができます。この比較によると、まずグリーンランドの東側以外の多くの海域で、海氷域が小さくなっている傾向が分かります。特に、オホーツク海においては、白色箇所と橙色実線の差が非常に大きく、この海氷域面積は観測47年間でも小さい水準となっていることが示されました。これらの海氷減少の一因としては、2024年12月から2025年2月にかけて北極海周辺の気温が平年より高く、海氷域が広がりにくい状態が続いたことが挙げられています。

北極海氷域面積の減少は、地球規模の気候変動と関連する現象であり、気象や海洋環境への影響が懸念されるため、今後も継続的なモニタリングと解析を続けてまいります。

先月も申し上げたことではありますが、地球規模の観測データを追加し、研究解析を続けていくことは、データ継続性の観点において非常に重要であると、今回の観測成果からも改めて認識いたしました。

なお海氷域解析においては、水循環変動観測衛星「しずく」に搭載したセンサ「高性能マイクロ波放射計2(AMSR2)」のデータを使用しています。今年度(2025年度)には「AMSR2」の後継となる「高性能マイクロ波放射計3」(AMSR3)を搭載した温室効果ガス・水循環観測技術衛星(GOSAT-GW)の打上げを予定しております。引き続き、地球規模での観測を継続し、気候変動の監視や地球温暖化対策への貢献を更に目指したいと考えております。