衛星全球降水マップ(GSMaP)の活用に向けた

気象庁と宇宙航空研究開発機構の技術開発連携について

平成31年3月28日

気象庁

国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構

アジア・太平洋地域の気象機関を支援するため、気象庁が取り組む世界気象機関(WMO)のナウキャスト地区特別気象センター業務において、各国の気象機関が行う警報等の発表業務に、国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構(以下「JAXA」と言う)が運用している衛星全球降水マップ(GSMaP)(別紙参照)を効果的に活用できるよう、両機関は、精度評価や提供情報の検討等に関する技術開発連携を開始しましたのでお知らせします。

気象庁及びJAXAはアジア・太平洋地域の気象災害の軽減に向けて協力して取り組んで行きます。

アジア・太平洋地域の国では、例年、台風や大雨等自然災害により多くの被害をこうむっています。特に、地上の気象レーダーによる観測が難しい山間部や海上の降水分布の状況把握の改善は、アジア・太平洋地域の各国の気象機関において大きな課題となっています。

気象庁が担う、世界気象機関(WMO)ナウキャスト地区特別気象センター(Regional Specialized Meteorological Centre for Nowcasting)は、アジア・太平洋地区内の各国の気象機関が行う注意報・警報の発表業務支援のため、気象実況資料及び短時間の予測資料を、インターネットを経由して提供していくものであり、同センターは平成30年12月に運用を開始しました。

【ナウキャスト地区特別気象センターの概要】

https://www.jma.go.jp/jma/press/1812/19b/press_h30_nowcastingcentre_20181219.html

一方、JAXAでは、様々な衛星観測データを解析・統合した衛星全球降水マップ(GSMaP:Global Satellite Mapping of Precipitation)(別紙参照)を通じ、全世界の降水データを広く提供しています。GSMaPは、地上の気象レーダー等の観測手段が無く、降水状況の把握が難しい場所においても、降水の推定に役立てることができます。

気象庁及びJAXAは、気象庁が担う各国の防災情報の作成を支援するナウキャスト地区特別気象センター業務において、各国の気象機関が行う警報等の発表業務に、JAXAの取り組むGSMaPデータを効果的に活用できるよう、連携して、その精度評価、提供方法、形式や提供情報の詳細についての検討等更なる技術開発、必要となる研修や人材育成等に取り組み、アジア・太平洋地域の気象機関を積極的に支援して参ります。

本件に関する問い合わせ先:

(ナウキャスト地区特別気象センターについて)気象庁観測部計画課

電話:03-3212-8341(内線4126)

(GSMaPについて)宇宙航空研究開発機構 広報部

電話:050-3362-4374

別紙

衛星全球降水マップGSMaPについて

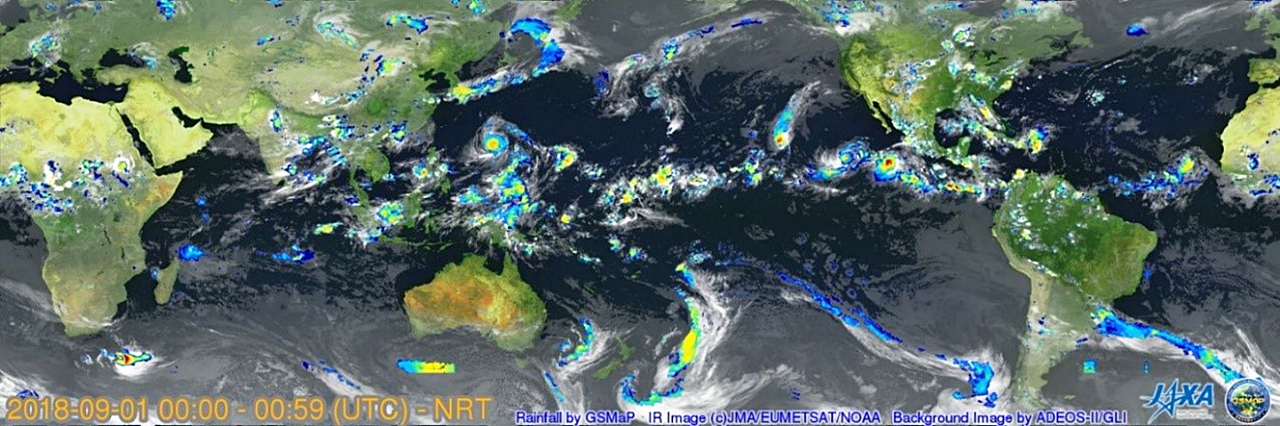

JAXAでは、全球降水観測計画(GPM)主衛星を中心として、JAXAの水循環変動観測衛星「しずく」や米国や欧州から提供されるマイクロ波放射計データと気象庁のひまわり8号等の静止気象衛星データを組み合わせることで、準リアルタイムで高精度高分解能の全球降水マップGSMaPを提供しています。

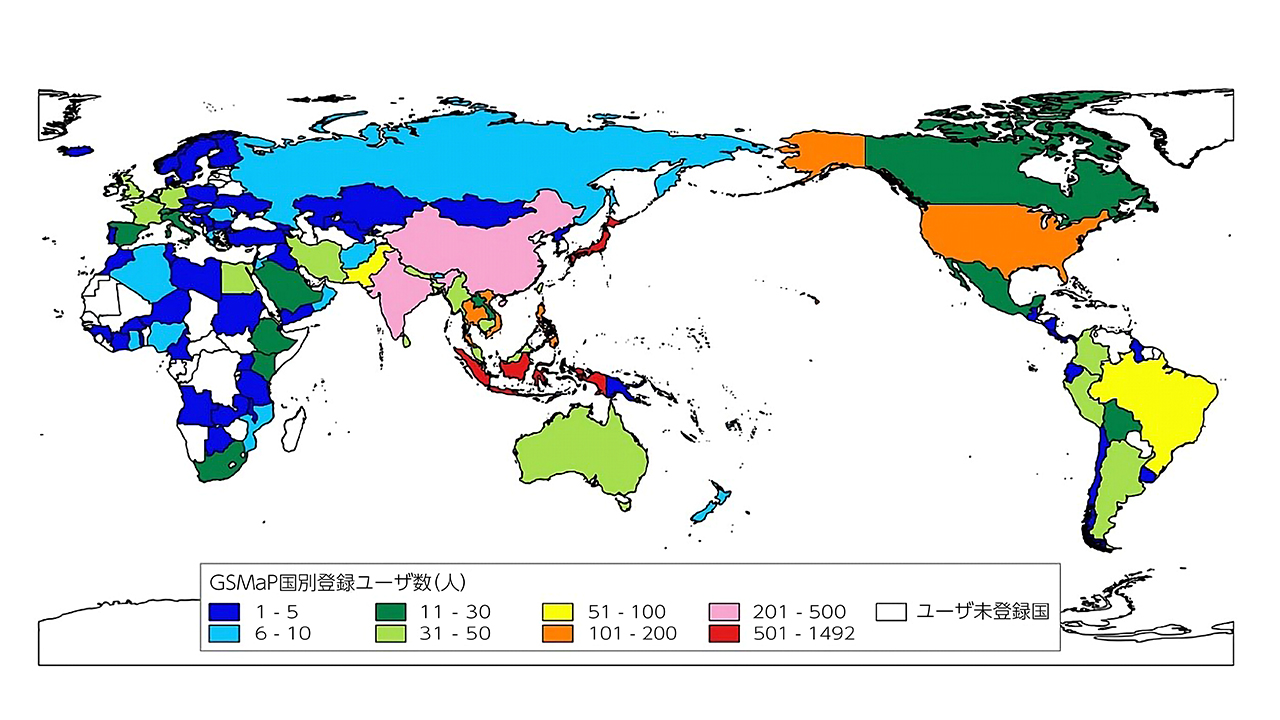

GSMaPでは、GPM主衛星に搭載している日本が開発した二周波降水レーダ(DPR)データを基準として、複数の衛星データを統合します。2007年11月に「JAXA世界の雨分布速報」としてホームページを公開後、降水監視・洪水予測・干ばつ監視・農業等の様々な分野でGSMaPの利用が進んでいます。GSMaPのデータを利用する登録ユーザは世界117カ国に広がっていますが、登録ユーザの78%がアジアの国々からであり、水災害の被害が多いアジアで関心が特に高いことがわかります。

図1:GSMaPによる降水分布(色塗)と静止気象衛星による雲画像(白黒)。2018年9月1日の観測事例。

図2:GSMaP登録ユーザ(約4600名)の分布