デブリ問題に総合的に取り組む

— JAXAではどのようなスペースデブリ対策を行っていますか?

JAXAが研究する除去衛星のイメージ

JAXAが研究する除去衛星のイメージ

スペースデブリの問題を解決するために、「状況把握・防御」「非デブリ化」「除去」「国際標準・ルール化」の観点から総合的に研究を行っています。「状況把握・防御」というのは、デブリの位置や軌道を地上や軌道上から調べて現在の環境を把握し、人工衛星の軌道を変えて衝突を避けたり、防護シールド等によりデブリの超高速衝突から衛星を護るための研究です。より小さいデブリを検出する技術や、デブリの軌道をより正確に予測する技術、超高速衝突に関する知見等を蓄積しています。また、地上から追跡できるデブリは高度2000km以下の低い軌道ならば直径10cm程度ですが、それ以下の地上から追跡できない小さいデブリについては、過去の軌道上物体の被災データなどを基に開発されたデブリモデルを用いてデブリ衝突損傷が発生する確率がどのくらいあるかを解析したりしています。さらに、今後どのくらいデブリが増えるかといった推移予測も行っています。

「非デブリ化」は、これから打ち上げるロケットや衛星がデブリ発生防止対策に過度の費用をかけて国際的な競争力を失わないようにしつつ、なるべくデブリを発生させないための技術の研究をしています。「除去」は、今すでに軌道上にあるデブリを除去する技術の研究です。またデブリ問題は一国では解決できない世界的な環境問題であることから、これらの技術研究と十分連携しつつ、「国際標準・ルール化」についても検討を進めています。

— これ以上スペースデブリを発生しないためにはどうすればいいのでしょうか?

ロケットや衛星の構造や運用方法を工夫し、機体から分離される部品を減らす。運用終了後に爆発して大量の破片を発生させないよう燃料を使い切る。ミッションを終えたロケット上段や衛星の軌道を変えて、衝突の確率が低い高度に移動させる。あるいは安全に大気圏に再突入させる、といったデブリ低減策が考えられます。これらのことは、JAXAで制定したデブリ発生防止標準に含まれており、宇宙機の設計段階から審査を行っています。さらに、今後はデブリ同士の衝突により数が増加することが懸念されているため、今後打ち上げる宇宙機のデブリ低減策だけでなく、今すでに軌道上にある大型のデブリを除去する必要があると考えられています。JAXAではそのための衛星が研究されています。

技術的、コスト的に優位なデブリ除去衛星

— JAXAで研究が行われているデブリ除去衛星について教えてください。

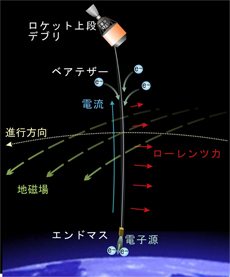

いろいろな手法が検討されていますが、そのうちの一つとして、金属製の細いテザー(ひも)を使ってデブリを除去する方法を考えています。まず、1m四方ぐらいの小型衛星が大型デブリに近づき、導電性のテザーの一端を固定します。固定する方法は、伸展式のブームを引っ掛けるとか、モリを打ち込むとか、ロボットアームを使うなどさまざまな方法が検討されています。次に、衛星がデブリから遠ざかり、テザーを伸ばします。リールに巻かれていたテザーの一端が引っ張られて、解かれていくというイメージです。テザーが伸びきったテザーに電流を流します。すると、その電流と地球の磁場が干渉して、デブリの進行方向とは逆向きにローレンツ力(電流が磁場から受ける力)が発生して、デブリにブレーキをかける働きをします。その後、衛星とデブリは一緒に高度を下げ、大気圏に再突入します。現在は1機の衛星で1個のデブリを除去する技術を研究していますが、将来的には1機の親衛星にテザーを備えた複数の小型衛星を搭載し、いくつものデブリを一度に打ち上げで除去することも可能と考えています。

— なぜ大型デブリをターゲットにするのでしょうか?

現在、デブリの自己増殖が始まっているといわれています。すでに軌道上にあるデブリ同士の衝突によって発生した破片が次の衝突を連鎖的に引き起こし、デブリの数がどんどん増加していくという現象です。小さいデブリを除去したとしても、大きい同士が衝突するとcm級の小さいデブリが何十万個も発生してしまいます。そのため、まずは元から断つのが効率的であるということで、大型デブリの除去を考えています。

当面除去対象のデブリとして考えているのは軌道上に残っているロケットで、まずはロケットの上段機体(第2段機体等)をターゲットに研究を進めています。10m以上の太陽電池パドルが取り付けられた衛星は複雑な回転運動をするため、それに衝突しないように接近するのが非常に難しいからです。筒のような形状をしているロケットは複雑な動きをしないため、衛星に比べると捕獲しやすいのです。現在、ロケット上段のデブリは2,000個ぐらいあります。今後打ち上げる宇宙機がデブリ低減策をよく遵守した上で、現在混雑した軌道にある大型デブリを年間5~10個除去すれば、デブリの数を現在のレベルに維持することができるとの解析結果があります。

— 導電性テザーのほかに、どのようなデブリ除去技術が国内外で研究されていますか?その中で、導電性テザーが優れている点は何でしょうか?

例えば、ロボットアームや網を使ってデブリを捕獲して、推進系(従来型の小型ロケットやイオンエンジン等の推進装置)を用いて軌道を変える手法が研究されています。これらと比較して導電性テザーが優れている点は、燃料を全く必要とせず、電流を流すだけでデブリの高度を下げることができることです。また、テザーを取り付けて引っ張るという方法はシンプルで、重心と推力方向の関係を制御したりするための大掛かりな装置を必要としません。しかもテザーは小型衛星に搭載できるので、ほかの衛星との相乗りで打ち上げることもできます。

これらのことはコストの削減につながり、低コストであれば継続的な計画を立てやすくなるというわけです。宇宙の環境を改善するためには、継続的に努力することが大事なのです。ただその一方で、発生する推力が小さいというデメリットもあります。そのため、5~10kmもの長いテザーが必要で、それを結合すれば数ヶ月から1年かけてゆっくり高度を下げて大気圏に突入します。

宇宙環境を守るという国際貢献のためにも

— JAXAがデブリ除去技術を研究する意義は何だと思いますか?

デブリ除去には、ランデブー、ロボティックス、画像処理といった技術が必要とされますが、それらはどれも日本が得意とする分野で、実績もあります。それを活かすことができるというのが大きいと思います。デブリ除去の必要性が高まっていることは世界的に認識されているものの、コスト面で見合わないとか、国際的な枠組み(ルール)がまだできていないといったことから、なかなか進んできませんでした。そんな中で、日本が世界に先駆けて、デブリ除去の技術を確立し、しかもそれが通常の衛星に比べ非常に低コストでできるということを示せば、スペースデブリに関する議論を活性化させることができるはずです。宇宙環境を守るという国際貢献のためにも、JAXAが技術で世界をリードしていかなればならないと思っています。「こうのとり」6号機で行った「HTV搭載導電性テザー実証実験(KITE)」では、テザー伸展はかなわなかったものの、キー技術の一つである電界放出型電子源の有効性を実証することができました。今後も研究を継続していきたいと思います。

— 国際的な枠組み作りは大切ですね。

これからは、地球環境問題と同じように、宇宙開発に携わる国同士が議論をして、除去作業に伴う財産管理面の解釈、破片の発生規制、再突入させる際の地上安全の確保等に関する共通理解を定義する国際的な枠組みができてくると思います。JAXAは、国連宇宙空間平和利用委員会などで策定されている、デブリ発生防止のための『スペースデブリ低減ガイドライン』の策定にも大きく貢献してきましたし、これまであまり大量のデブリを発生させてきていません。そういう意味で日本はよい立ち位置にいると思いますので、国際的枠組み作りの面でも世界をリードしていきたいですね。この枠組みができれば、デブリ除去の技術が新たな市場を創出し、世界的なレベルのビジネスにもつながっていくでしょう。

— すでに、デブリ除去技術を開発するベンチャー企業が誕生していますが、それについてはどう思いますか?

デブリ除去が重要だという認識が世の中に広まったことはすごく良いことだと思います。民間の技術とJAXAの技術をうまく連携させて、目標を実現していきたいと思います。また、ビジネスを活性化するためには、「デブリを除去しなければならない」という国際的なコンセンサス(意見の一致)がなければならないと思います。そして、そのコンセンサスを得るためには、低コストでデブリ除去を実施できるという技術を示すことと、世界の宇宙機関や国々等と協力して、ガイドラインや枠組みも作っていくことが必要なので、JAXAも貢献していきたいと思います。

— 今後の展望をお聞かせください。

JAXAでは2015年に、スペースデブリ問題に対して総合的に取り組むチームを結成し、私は副リーダを務めています。このチームでは、デブリの状況把握・防御、非デブリ化、除去の研究のほか、国際標準・ルール化の検討も行っていますが、これらのことを全体のバランスを取りながら進めていくことが大事だと思っています。例えば、宇宙環境を守るルールは必要ですが、ルールだけを厳しくしても、宇宙開発の継続的な発展にはつながらないでしょう。デブリ問題に包括的に取り組み、それを継続して行う。そのためにも、ロケットや衛星、デブリ観測チームなど、いろいろな分野との連携をさらに強化していきたいと思います。

関連リンク:JAXA研究開発部門 宇宙活動の安全確保

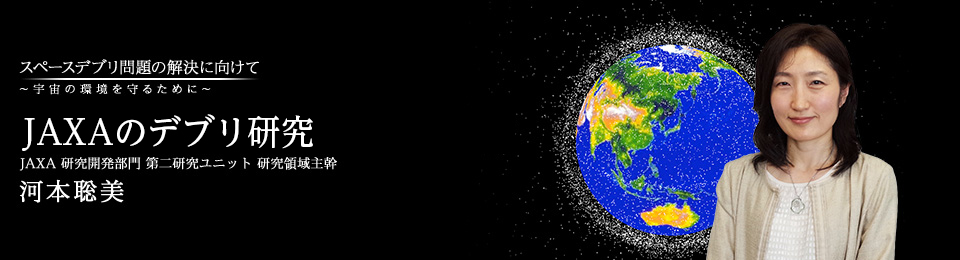

河本聡美(かわもとさとみ)

JAXA 研究開発部門 第二研究ユニット 研究領域主幹

1998年、東京大学大学院工学系研究科航空学専攻修士課程修了。同年、航空宇宙技術研究所(現JAXA)に入所。スペースデブリ除去技術の研究、デブリに関わるモデル・ツール開発等に従事。現在、スペースデブリ総合対策研究チーム副リーダを務める。

[ 2017年9月12日 ]

- JAXAのデブリ研究

- デブリと宇宙機の衝突を防ぐ

- 民間の力で宇宙をきれいにする

- デブリ問題に世界で取り組む