トピックス一覧

2021年1月19日更新

オーロラ粒子の加速領域は超高高度まで広がっていた -オーロラ粒子の加速の定説を覆す発見-

今城峻特任助教(名古屋大学宇宙地球環境研究所)を中心とする国際共同研究グループは、宇宙航空研究開発機構のジオスペース探査衛星「あらせ」(以下、「あらせ」)搭載の高角度分解能低エネルギー電子分析器(LEPe)を含む包括的な宇宙空間観測機器と米国THEMISチームの展開する高時間空間分解能の地上全天カメラを用いたオーロラ協調観測によって、オーロラアーク上空の高度約3万km以上もの超高高度までオーロラ電子が加速されている領域が広がっていることを発見しました。過去50年にわたり、オーロラの電子は高度数千kmで加速されると信じられてきましたが、電子がその十倍もの高さから加速を受けていることを示した今回の発見は、この定説を大きく覆すものです。

本研究成果は、2021年1月18日付(日本時間1月18日19時)に、Nature系学術誌「Scientific Reports」オンライン版に掲載されました。

研究概要

1.背景

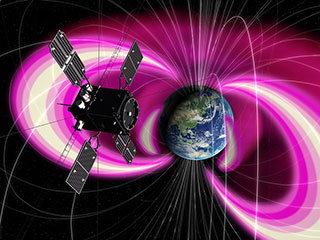

明るく東西に長くのびるオーロラアークは、夜側極域において一般的に見られるオーロラの形態であり、その美しさで多くの人々を惹き付けてきました。オーロラアークは、U字型の電位構造を持った磁力線に平行な準静電的電場が形成されるオーロラ加速域に於いて数キロ電子ボルト(keV)程度に加速された磁気圏の電子が、高度100km程度の地球の超高層大気に降り込み、中性大気との衝突による励起・緩和によって発光していると考えられています。この高いエネルギーを持った降り込み電子は、地球の磁気圏(宇宙空間)と電離圏(超高層大気)を電磁力学的に結合する上向きの電流を担い、宇宙空間に形成される巨大な電気回路の一部をなします。そのため、電子を加速する準静電的平行電場は、単にオーロラ発光にとって大切というだけではなく、宇宙空間と地球の超高層大気を繋ぐ結合システムの重要な物理過程の要素の一つです。

過去50年間にわたるロケットや人工衛星の観測から、オーロラ加速域は低い高度の冷たいプラズマと高い高度の熱いプラズマが混じり合う高度数千kmの領域を中心とすることがわかっています(高度2万km以下まで存在しうるが、加速への寄与は小さいと考えられている)。高度数千km以下の低高度の加速域は、日本の「あけぼの」衛星や「れいめい」衛星、米国のS3-3衛星やFAST衛星により、その典型的描像を明らかにしてきました。オーロラ加速域の準静電的平行電場の形成メカニズムは、1970年代初頭より研究が進み、磁気ミラー力抵抗、プラズマ不安定性による電気抵抗、電気二重層、運動論的アルフベン波など、様々な仮説が提唱されていますが、どのプロセスが最も重要なものなのか、未だにはっきりと特定されていません。

これまで提唱された準静電的平行電場理論は、背景のプラズマ密度や磁場強度に左右されます。プラズマ密度・磁場強度は高度によって大きく変化するため、電子がどの高度で加速されているかを知ることは、準静電的平行電場形成の謎を解く重要な鍵です。しかし、準静電的平行電場の生成を説明するこれまでの様々な理論は、加速領域が高度数千kmに存在することを前提として考えられてきたものです。一方で、高度2万km以上の高高度側では加速全体への寄与は小さいと考えられていることから、高高度領域における加速についてはほとんど検討されていませんでした。したがって、今回の発見は、従来の低高度を中心とした加速域形成の考え方の大きな見直しを迫る結果になります。

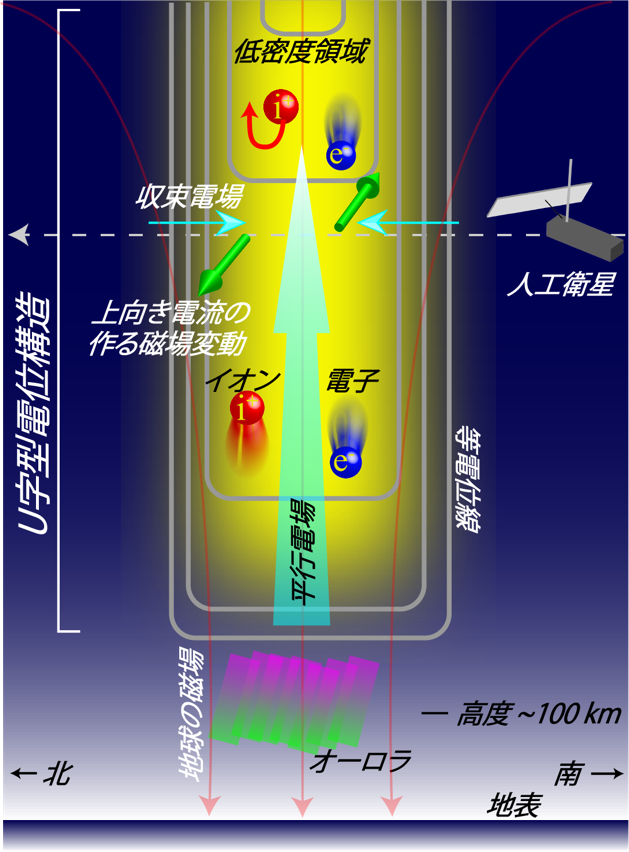

図1:典型的なオーロラ加速域の描像。加速電場はU字型の電位構造をもっている。衛星が横切ると、下向き加速された電子、上向き加速されたイオン、上向き電流の作る磁場変動、中心に収束する電場、プラズマ密度の低下が見られる。(Credit: ERG science team)

2.研究手法

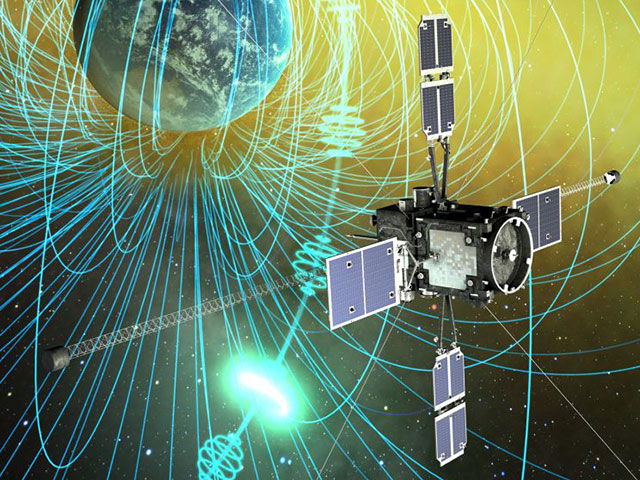

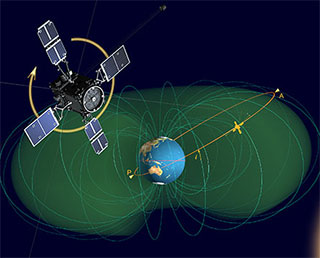

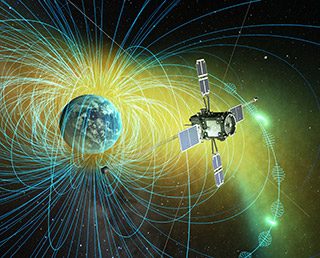

「あらせ」は軌道傾斜角が約31度という独特な軌道により、過去の人工衛星があまり観測を行ったことがない、オーロラ発生頻度の高いオーロラ帯の上空、高度約3万km付近領域を飛翔しています。「あらせ」は地球の放射線帯の高エネルギー電子の加速・消失メカニズムの解明を主なターゲットとした衛星ですが、非常に高い角度分解能を持った電子観測機器を搭載しているほか、総合的な宇宙プラズマの観測機器を搭載しているため、オーロラ加速域に特徴的な電磁場、粒子の振る舞いを高い精度で検知することもできます。

共同研究チームは、これまで数百から数千kmの低高度で観測されてきた典型的な加速域の特徴と非常によく似た粒子や電磁場の変動が高度3万km付近もの超高高度でも観測されることに気がつきました。これまで低高度に於ける観測でよく知られてきた典型的なオーロラ加速域の描像を図1に示します。U字型の電位構造を持つ加速電場を衛星が横切ると、地球に向かって(下向き)加速された電子と地球から遠ざかる向き(上向き)に加速されたイオン、これらのイオンと電子の運動が作る上向き電流が発生させる磁場変動、U字型電位構造の中心に向かって収束する電場変動、プラズマ密度の低下をみることになります。共同研究チームは、観測された現象が、超高高度まで広がったオーロラ加速域である可能性を疑い、「あらせ」と地上のTHEMISの高空間分解能オーロラ全天カメラとのオーロラ協調観測から、「あらせ」の飛翔する超高高度でも電子が十分に加速され、加速された電子が実際にオーロラの発光領域まで降り込んでいるかどうかの検証を試みました。

「あらせ」の軌道が夜側で地上カメラの充実した北半球を通る期間は日照時間が長い2017年の夏期(5から9月)であるため、オーロラとの同時観測可能な時間は限られました。しかし、そのような状況でも、北米全体を20点もの観測点でカバーするTHEMIS全天カメラネットワークとの協調観測によって、オーロラアークに繋がる磁力線を「あらせ」が高度3万km付近にて、降り込み電子の高角度分解観測を行うことができました。超高高度における加速領域の存在を検証するためには、地上からオーロラアークを観測すること、同時に上空を「あらせ」が通過すること、そのタイミングで電子の高角度分解観測が実施可能であること、これらの条件がすべて揃う必要がありますが、そのような観測結果を得られたことは非常に幸運なことでした。

3.結果

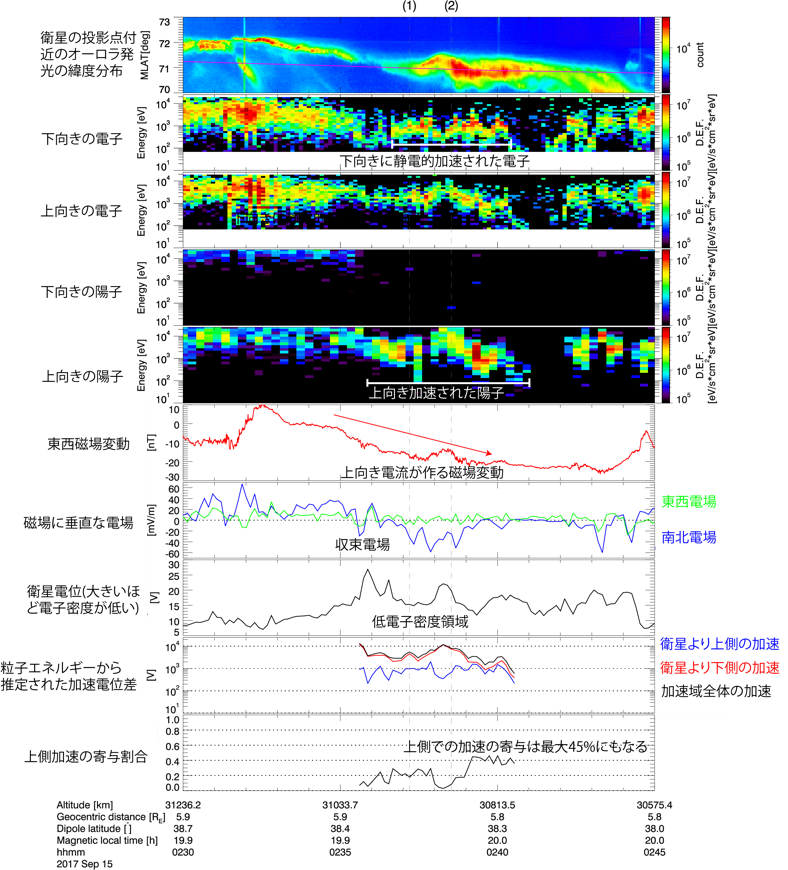

同時観測が行われた2017年9月15日の事例を解析した結果を図2に示します。前述のように、低高度におけるオーロラ加速域で見られる、全ての特徴が現れていることがわかります。特に、単一エネルギーのU字型分布を持った下向きの電子が観測された一方で、正の電荷を持った下向きイオン(陽子)は観測されなかったことは、衛星より上側での上向き静電場による加速の強い証拠です。また、「あらせ」が取得した様々な物理量データから衛星の周りから下側にかけても加速域が存在していることが裏付けられます。加速域では電子だけではなく同時にイオンも電子とは逆向きに加速されますが、観測されたイオンは衛星より下側から飛んできており、数keVまで加速されていました。観測された磁場は、オーロラ電子が運ぶ上向きの電流があるときの周りの磁場変動と一致しました。加速域のU字電位構造を横切ったときに見られる、加速域中心を向く電場も観測されました。加速域の内部はプラズマ電子密度の低下が起こりますが、衛星電位の観測から、プラズマ電子密度がオーロラアーク中にあるときに低下していることがわかりました。

図2:オーロラの緯度分布と「あらせ」観測の時系列データ。粒子、電場、磁場の特性はこれまで低い高度で観測された典型的なオーロラ加速域の描像(図1)と整合する。(Credit: ERG science team)

これらの結果からわかることは、超高高度の加速域は下側の加速域から続いて広がっているということです。電子とイオンの持つエネルギーから、衛星の上側と下側と加速電位差を推定すると、上側の加速電位差のみでもオーロラの発光に十分な数keVに電子を加速するだけの電位差があり、そのオーロラ発光域までの加速全体への寄与は20から45%にも及ぶことが分かりました。

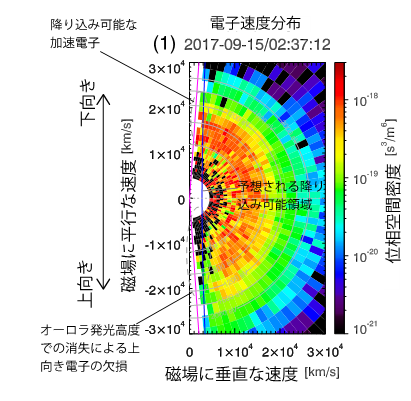

さらに、「あらせ」の低エネルギー電子分析器(LEPe)のもつ高角度分解能チャンネルにより、下向きに加速された電子がオーロラ発光高度で消失し、対応する上向き電子が欠損する様子を高高度で初めて捉えました。図3は磁力線に対する電子速度の分布を示します。電子速度の向きが磁力線に平行であるほど電子は降り込み易くなりますが、高い高度ではより磁力線に平行な電子だけがオーロラ発光領域に降り込むことができます。LEPeはその高い角度分解能により、幅の狭い降り込み可能な速度幅内にある約1keVの加速電子を特定しました。通常、磁気圏の電子は磁力線に沿って南北の極域の間を往復運動していますが、オーロラを発光させた地球大気に電子は失われ、再び磁気圏に戻ることはありません。降り込み可能な速度幅内に対応する上向きに戻る電子の欠損が観測され、その幅は図中青線で示される理論からの予測とも一致していたことから、高度3万km以上から加速された電子が実際に降り込み、オーロラ発光に寄与していることが明らかです。

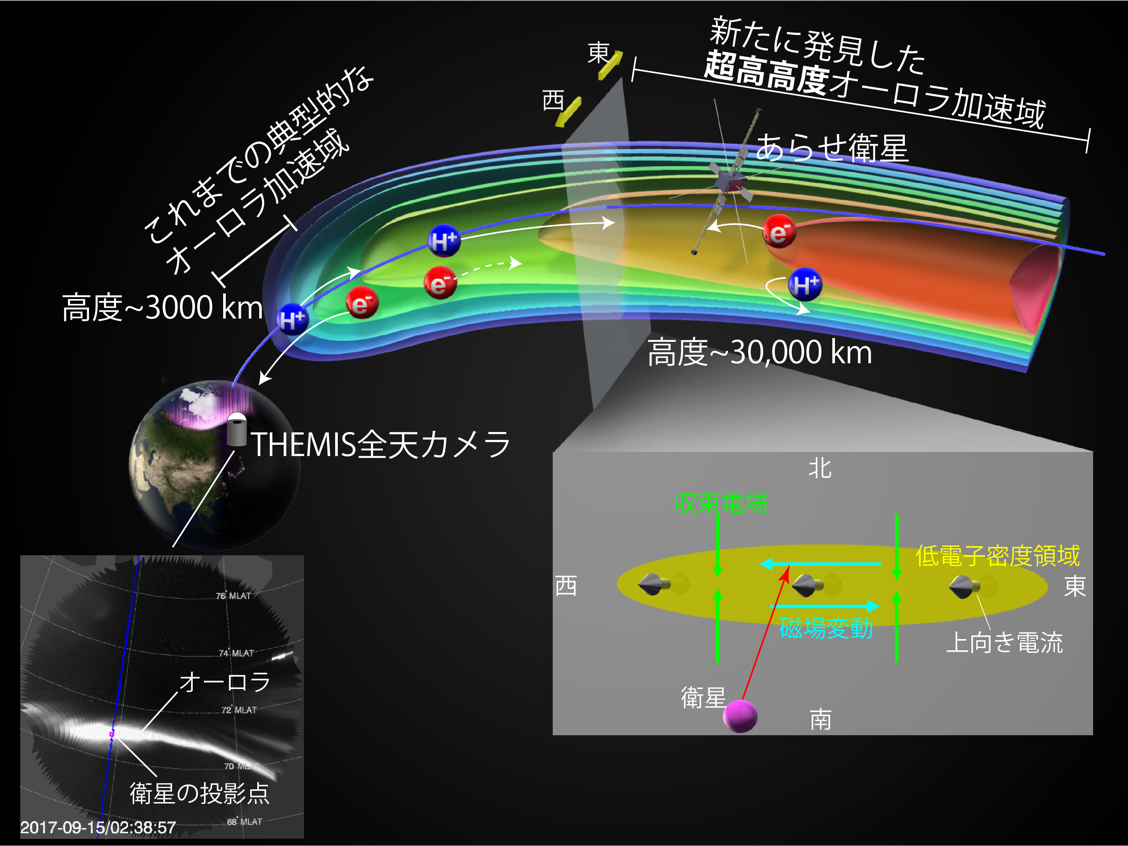

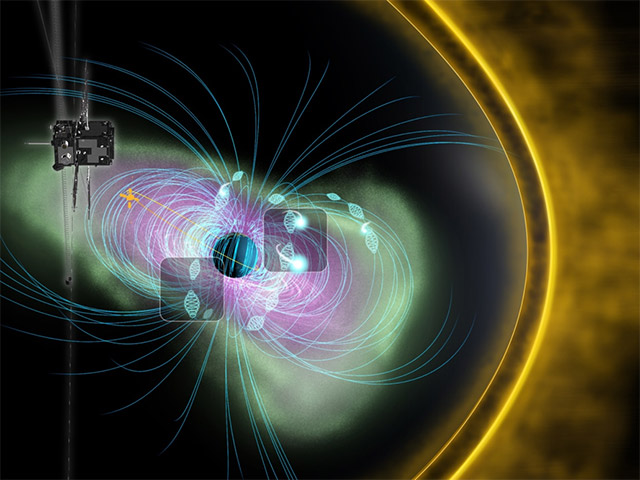

これらの結果から、図4で示すように、これまで考えられていた高度より遙かに高い高度にわたりオーロラ加速域が広がっており、非常に高い高度から加速されてきた電子が観測されたオーロラの発光領域まで降り注いでいることを初めて明らかにすることができました。

図3:図2の(1)の時刻での、電子の位相空間密度の速度分布と、衛星より下側の加速から予測される降り込み可能な領域の境界(青線)。下向き加速された電子が、降り込み可能な領域の内側で観測され、さらに対応するオーロラ発光高度での消失による上向き電子の欠損が観測された。(Credit: ERG science team)

4.成果の意義

図4で示したように、本研究の結果は、高度数千kmの領域を中心とした加速域の高度方向の広がりの定説を覆し、低い高度を前提とした加速域の考え方の見直しを迫るものです。「あらせ」の高度では、典型的な加速域の高度での背景のプラズマ・磁場の状態が大きく異なることから、これまで提唱されてきたどの加速領域生成メカニズムでも今回発見された高度3万km以上の加速領域の広がりを説明することはできません。したがって、本研究成果は、「高度3万km以上の超高高度加速域を含む幅広い高度域にわたって、なぜ、どのように電子を加速する準静電的平行電場が存在しうるのか?」という新たな大問題を提起しています。

本成果は「あらせ」のユニークな軌道と高い性能により実現した、本来の目的を大きく越えた予想外の成果でした。オーロラは木星や土星など磁場を持った天体に普遍的に見られる現象です。超高高度加速域の発見から生まれた新たな謎を解き明かすことは、これらの他惑星磁気圏や、パルサー磁気圏など、異なるプラズマ環境を持った太陽系や天体磁気圏における準静電的電子加速メカニズム過程の解明にも大きく貢献することが期待されます。

今回のような超高高度の加速域とオーロラアークと同時観測が行える事例は稀ですが、共同研究チームは「あらせ」のみの観測で超高高度の加速域をしめす観測例を10例以上発見しており、複数事例の解析から今後超高高度の加速域の詳細な描像が明らかになっていくことが期待されます。さらに、低高度衛星との同時観測、電位構造の数値シミュレーションにより超高高度まで加速域が形成される物理メカニズムを追究します。

図4:本研究のまとめ。高高度の「あらせ」と地上の全天カメラにより、オーロラ加速領域は「あらせ」の上側にまで広がり、超高高度から加速された電子がオーロラ発光領域まで降り注いでいることが示された。(Credit: ERG science team)

用語説明

オーロラ(電子)加速領域/加速域

ディスクリートオーロラと呼ばれる、明るく境界のはっきりしたオーロラ(オーロラアークもその一種)を光らせるもととなる電子を加速する静電場のある領域。中心に向かうほど電位の低いU字型の電位構造を持っている。電子を下向きに加速する上向き電場があるのは、主に高度数千kmの領域とされる。この電場が生成される仕組みには多くの仮説があり、今のところはっきりとはしていないが、典型的な加速域高度では性質の異なるプラズマが混じり合うことで生じる局所的な電子とイオンの分離(ダブルレイヤー)が有力な説の一つとされる。

電子ボルト

エネルギーの単位で、eVと表示される。1ボルト(V)の電位差により加速された電子の運動エネルギーに相当するため、もともと電子が持つエネルギーが低い場合には、例えば1キロeVに加速された電子の上流側には1キロVの電位差があると推定できる。

LEPe(low-energy particle experiments–electron analyzer):

台湾Academia Sinicaの研究グループによって開発された「あらせ」搭載機器の一つで、19eVから19keVの電子を観測する。内部磁気圏の赤道面付近で、プラズマ波動によって電子がその運動の方向を変えられて地球に向かって降下できるようになる過程を観測するために、約5度もの高い角度分解能を持つ「fine channel」が密に配置されている(標準的な電子観測器の角度分解能は20度程度)。本研究ではこの高角度分解能を準静電的加速によって高高度から降り込む電子の観測に活用した。

共同研究グループ

| 今城 峻 | 名古屋大学宇宙地球環境研究所 | 特任助教 |

|---|---|---|

| 三好 由純 | 名古屋大学宇宙地球環境研究所 | 教授 |

| 風間 洋一 | Academia Sinica | 客員研究員 |

| 浅村 和史 | 宇宙航空研究開発機構宇宙科学研究所 | 准教授 |

| 篠原 育 | 宇宙航空研究開発機構宇宙科学研究所 | 准教授 |

| 塩川 和夫 | 名古屋大学宇宙地球環境研究所 | 教授 |

| 笠原 禎也 | 金沢大学総合メディア基盤センター | 教授 |

| 笠羽 康正 | 東北大学惑星プラズマ・大気研究センター | 教授 |

| 松岡 彩子 | 京都大学地磁気世界資料解析センター | 教授 |

| Shiang-Yu Wang | Academia Sinica | 主任研究員 |

| Sunny W. Y. Tam | National Cheng Kung University | 教授 |

| Tzu‑Fang Chang | National Cheng Kung University | 客員助教 |

| Bo‑Jhou Wang | Academia Sinica | 補助研究員 |

| Vassilis Angelopoulos | カリフォルニア大学ロサンゼルス校 | 教授 |

| Chae-Woo Jun | 名古屋大学宇宙地球環境研究所 | 特任助教 |

| 小路 真史 | 名古屋大学宇宙地球環境研究所 | 特任助教 |

| 中村 紗都子 | 名古屋大学宇宙地球環境研究所 | 特任助教 |

| 北原 理弘 | 名古屋大学宇宙地球環境研究所 | 特任助教 |

| 寺本 万里子 | 九州工業大学工学部 | 助教 |

| 栗田 怜 | 京都大学生存圏研究所 | 准教授 |

| 堀 智昭 | 名古屋大学宇宙地球環境研究所 | 特任准教授 |

論文情報

雑誌名:Scientific Reports

論文タイトル:Active auroral arc powered by accelerated electrons from very high altitudes

DOI: 10.1038/s41598-020-79665-5

外部リンク

2018年2月15日更新

明滅するオーロラの起源を「あらせ」が解明

東京大学大学院理学系研究科の笠原慧准教授をはじめとする研究チームは、ジオスペース探査衛星「あらせ」(ERG)の電子・プラズマ波動データを解析し、明滅するオーロラ*の源たる物理プロセスの同定に成功しました(図 © ERG science team)。これまでにない高精度で磁気圏の電子の分布を計測することにより、磁気圏内を往復運動する電子がプラズマ波動によって揺さぶられ地球の大気に向けて降り注いでいくという物理プロセスが、明瞭に示されました。

電子の降り込みがいつ、どこで起きるかを、今後より詳細に調べることで、オーロラと宇宙プラズマ物理過程の詳細や多様性の理解が進むと期待されます。

*脈動オーロラ、 pulsating aurora:明滅するオーロラは、磁気圏の高エネルギー電子が高度100km程度の上層大気に向けて降ったり止んだりすることで生じていますが、その間欠的な降り込みを起こす物理プロセスを観測的に捉えることは、これまで非常に困難でした。

2017年9月25日更新

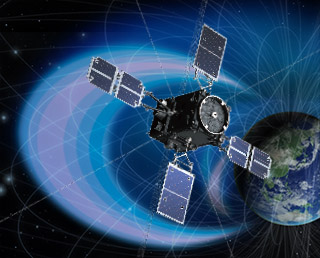

「あらせ」大規模太陽フレアより発生した宇宙嵐を観測

ジオスペース探査衛星「あらせ」および連携地上ネットワーク観測は、2017年9月4日から10日にかけて発生した大規模な太陽フレアに伴う宇宙嵐の発生から終息までの一連の貴重な科学データを取得することに成功しました。

「あらせ」が取得したデータは、宇宙嵐が最も発達したと思われるタイミングで放射線帯外帯の消失を、宇宙嵐による乱れが鎮まる時期には高いエネルギーをもつ電子が増加して放射線帯外帯が再形成することを示しています。また、再形成された放射線帯外帯の電子の強度は、宇宙嵐が起こる前よりも強くなっていることがわかりました。

データの解析は現在も続いており、他の観測結果と合わせて、宇宙嵐にともなう放射線帯で何が起こったのかについて詳しく調べています。解析から得られた新しい知見は、宇宙天気予報の精度を向上させる基礎となるでしょう。

2017年3月29日更新

「あらせ」定常運用へ移行

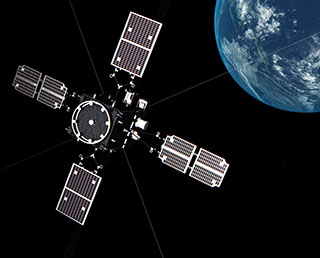

ジオスペース探査衛星「あらせ」(ERG)は、打ち上げ後、軌道上での衛星システムの機能・性能を確認が完了し、全観測機器の立ち上げが完了したこと、観測計画ツール類の動作が確認できていることから、初期運用フェーズを終了し、定常運用へ移行しました。

「あらせ」の状態は正常で、搭載されている科学観測機器はすべて順調に観測を開始しています。

2017年1月23日更新

「あらせ」クリティカル運用期間を終了、初期運用へ

ジオスペース探査衛星「あらせ」(ERG)は、軌道変更運用(近地点高度上昇)、ワイヤーアンテナの伸展、伸展マストの伸展など、重要なシーケンスが正常に実施されたことが確認されたことから、クリティカル運用期間を終了しました。

今後「あらせ」は、初期運用を約2ヶ月間実施し、定常運用に移行する予定です。

2017年1月22日更新

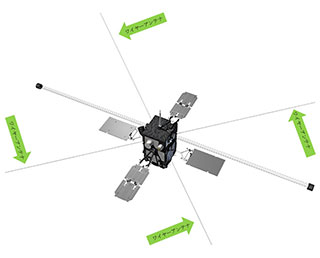

「あらせ」ワイヤーアンテナの伸展完了

1月16日、ジオスペース探査衛星「あらせ」(ERG)のプラズマ波動・電場観測機(PWE)※を構成するワイヤーアンテナ(電場観測センサ)の伸展を確認しました。なお、現在、衛星の状態は正常です。

※プラズマ波動・電場観測器(PWE):

時間変動しない電場と10MHzまでの周波数で振動するプラズマ波動電場および、数Hzから100kHzまでのプラズマ波動磁場を観測します。ワイヤーアンテナは電場成分を観測するセンサで、1本のワイヤーアンテナの長さは約15mで、これが「あらせ」に4本搭載されています。なお、ワイヤーアンテナの端から「あらせ」の機体本体を挟んで反対側のワイヤーアンテナの端までの長さが約32mです。

2017年1月13日更新

「あらせ」軌道変更運用(近地点高度上昇)を完了

JAXAは、2017年1月7日、ジオスペース探査衛星「あらせ」(ERG)の軌道変更運用(近地点高度上昇)が完了したことを確認しました。

「あらせ」はイプシロンロケットにより近地点高度約214km、遠地点高度約32,250kmの軌道に投入されていましたが、今回の運用により、近地点高度約460km、遠地点高度約32,110kmの軌道に遷移しました。衛星の状態は正常です。

2016年12月20日更新

イプシロンロケット2号機打ち上げ成功!ジオスペース探査衛星の愛称は「あらせ」

12月20日(火)20時00分00秒、内之浦宇宙空間観測所からジオスペース探査衛星(ERG)を搭載したイプシロンロケット2号機が打ち上げられました。イプシロンロケット2号機は正常に飛行し、打ち上げから約13分27秒後に予定の軌道でERG衛星を分離、打ち上げは無事成功しました。

ERG衛星は正常に太陽電池パドルを展開。JAXAはジオスペース探査衛星(ERG)の愛称を「あらせ」と決定しました。「あらせ」は約2ヶ月間の初期運用の後、宇宙嵐はどのように発達するのかなど、地球周辺の宇宙空間の放射線帯の謎の解明に挑みます。

特設サイトでは、イプシロンロケット2号機の打ち上げ写真を募集しています。フォームよりぜひお送り下さい。お待ちしております!

2016年12月19日更新

ジオスペース探査衛星(ERG)/イプシロンロケット2号機の打ち上げライブ中継は20日(火)19:40から!

イプシロンロケット2号機によるジオスペース探査衛星(ERG)の打ち上げ時刻が、2016年12月20日(火)20:00(日本時間)に決定しました。

JAXAでは20日(金)19時40分より、内之浦宇宙空間観測所から打ち上げの様子をライブ中継いたします。ご自宅・外出先からでもインターネットを通してご覧いただけますので、お見逃しなく!

特設サイトでは、イプシロンロケット2号機、ジオスペース探査衛星(ERG)への応援メッセージを募集しています。投稿フォームの他、ツイッターでもハッシュタグ「 #イプシロン応援 」でメッセージをお寄せください。熱いメッセージ、お待ちしております!

2016年11月15日更新

ジオスペース探査衛星(ERG)/イプシロンロケット2号機の打ち上げ予定日は12月20日(火)

ジオスペース探査衛星(ERG)/イプシロンロケット2号機の打ち上げ予定日が2016年12月20日(火)午後20時~21時(日本時間)と発表されました。

JAXAは内之浦宇宙空間観測所から打ち上げの模様をYouTubeなどでライブ中継を実施する予定です。詳細は追ってお知らせしますので、どうぞお楽しみに!

また、打ち上げに向け、特設サイトを本日より開設し、応援メッセージの募集も開始いたしました。プロジェクトメンバー、ミッションへ熱い応援メッセージをお寄せください。お待ちしております!

2016年10月24日更新

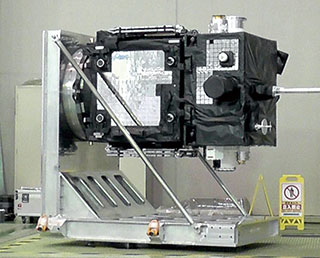

内之浦でERG衛星機体を公開

10月20日(木)、鹿児島県肝属郡肝付町にある内之浦宇宙空間観測所にてジオスペース探査衛星(ERG)の報道機関向け機体公開を行いました。

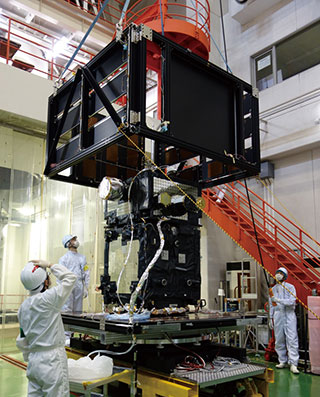

写真:Mロケット組立棟のクリーンルーム内でERG衛星の機体

所内の計器センターでは、篠原育プロジェクトマネージャと三好由純プロジェクトサイエンティストから、ERG衛星の概要と期待される科学成果について説明がありました。

ERG衛星はイプシロンロケット2号機に搭載されて打ち上げられます。現在、打ち上げへ向けた準備作業が進んでいます。

2016年10月5日更新

ERG衛星、内之浦に向けて出発

10月3日午後、ジオスペース探査衛星(ERG)がJAXA相模原キャンパスから鹿児島県肝属郡肝付町にある内之浦宇宙空間観測所へ向けて出発しました。

小雨降る空の下、JAXA相模原キャンパスの飛翔体環境試験棟から搬出されたERG衛星を収めた輸送用コンテナは、大型特殊トレーラーに載せられ、関係者などが見守り手を振る中、相模原キャンパスを後にしました。今後は内之浦宇宙空間観測所にて打ち上げの準備が進んでいきます。

ERG衛星はイプシロンロケット2号機に搭載され打ち上げられる予定です。

2016年9月30日更新

ERG衛星、相模原キャンパスで機体公開

2016年9月29日(木)、JAXA相模原キャンパス内で、ジオスペース探査衛星「ERG」の報道関係者向け機体公開が行われました。

「ERG」は、地球周辺に存在するヴァン・アレン帯の高エネルギー電子のダイナミックな変動メカニズムを明らかにすることを目的に、今年度中に、イプシロンロケット2号機により内之浦宇宙空間観測所から打ち上げられる予定です。

2016年9月20日更新

ERG衛星、総合試験終盤戦

今年2月に始まったERG衛星のフライトモデルの総合試験は、3月の振動試験、5月の熱真空試験、6から7月にかけてのEMC試験、7月の最終電気試験、8月前半の質量特性試験と紆余曲折を経ながらも約半年間の試験工程をなんとか乗り越えてきました。試験項目としては、残すところ8月22日からの運用模擬試験のみとなりました。この試験を無事に完了し、9月の開発完了審査会にて開発完了のお墨付きがいただければ、いよいよ内之浦へ向けて出発となります。

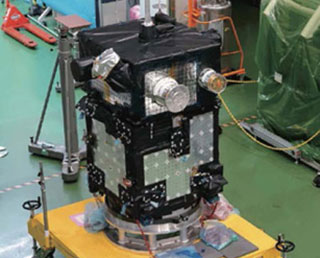

写真:質量特性試験中のERG衛星

2016年6月20日更新

ERG衛星、熱真空試験を実施

ジオスペース探査衛星ERGは、2016年度の打ち上げに向けて、2015年10月から総合試験を進めています。2016年5月5日~19日にシステム熱真空試験をJAXA相模原キャンパスで行いました。

熱真空試験は、システムとして衛星を組み上げた状態で真空環境に曝し、機器が高温・低温環境に曝されても壊れないか、衛星の運用時に使用するコマンドに対して機器が正常に動作するか、事前に予測した温度と計測温度を比較して熱解析モデルに間違いがないか、許容される温度範囲に納まっているか確認することが目的です。

試験期間中、プロジェクト、ミッション機器担当、担当メーカ、チェンバー運転メーカが一丸となって24時間フル稼働で取り組み、計画した全ての試験を無事に終えることができました。取得したデータをもとに、今後さらに解析や調整を進めていく予定です。

写真:ERG衛星の周囲を取り囲む熱入力模擬のための赤外線パネルを取り付けるところ

2016年3月18日更新

ERG衛星、フライトモデル総合試験実施

ジオスペース探査衛星ERGは、2015年9月よりミッション部・バス部それぞれに分かれてフライトモデルの試験を進めてきました。ミッション部に搭載される観測機器については、機器単体での環境試験・較正試験が進み、所期の性能が達成されたことが確認されました。

写真:ERGのミッション部・バス部結合後のアライメント測定の様子

2016年2月25日更新

ジオスペース衛星ERGにあなたの応援メッセージを載せよう!

ERG衛星とともに地球周辺の宇宙空間の最後のフロンティアであるヴァン・アレン帯の探査に出かけましょう!

2016年度打ち上げを目指すERGに、あなたの応援のメッセージをお寄せください。いただいたメッセージはアルミプレートに印刷し、バランスウェイトの一部として衛星に搭載する予定です。

2015年7月21日更新

ERG衛星、一次噛合せ試験を実施

ジオスペース探査衛星ERGは、4月から実施していた一次噛合せ試験が6月18日に無事終了しました。一次噛合せ試験は、機械的インターフェースおよび電気的インターフェースの整合性確認、電磁適合性確認が主な目的です。

一次噛合せ試験は、来年度の打上げを目指し、2ヶ月弱という非常に短い期間で実施しました。衛星システム全体を初めて結合して試験するということで、いくつかの課題が見つかりましたが、土・日曜日を返上して関係者一丸となって作業に臨み、ほぼ予定通りに試験を終了することができました。

写真:磁気シールドルーム内で電磁適合性試験を実施中のERG

2015年3月20日更新

ERG衛星、ミッション部総合試験

ジオスペース探査衛星(ERG)は、地球周辺に存在するヴァン・アレン帯の高エネルギー電子のダイナミックな変動メカニズムを明らかにすることを目的とします。この目的を達成するため、ヴァン・アレン帯の厳しい放射線環境下で高エネルギー電子が生まれる現場を観測することを目指して、衛星開発を進めています。

ERG衛星は、小型標準バスを利用したシステムバス部と、ミッション部から構成されます。ERG衛星に搭載される9種の観測装置はすべてミッション部に組み込まれます。2014年11月から、相模原キャンパスの飛翔体環境試験棟(C棟)にある旧クリーンルーム内でミッション部の総合試験を実施しています。この試験の目的は、衛星全体の一次噛合せ試験実施前に、搭載観測機器を含むミッション部としての機械的・電気的噛合せ試験、機能試験を行うことにあります。

試験は、2月中旬までに前半を完了し、FM(フライトモデル)構体パネルに搭載機器の組み付けを行った後、後半の試験を進めています。写真はミッション部の仮組みを行った際に撮影されたものです。現在までのところ試験は順調に進んでいます。2015年度には、システムバス部が合流し、ミッション部と共に一次噛合せ試験が開始される予定です。

写真:FM構体パネルに搭載機器を組み付け、仮組みされたミッション部