宇宙工学の研究について

|

JAXAでは「より遠く」「より自在な」「より多面的な」宇宙探査活動を確実に実現するための宇宙工学研究を推進しています。 大学共同利用システムを活用しながら、宇宙輸送、宇宙航行、宇宙情報及びシステムなど幅広い分野で、研究者の自由な発想に基づいた独創性の高い研究を進めるとともに、人工衛星や探査機、飛翔体技術に関わる研究を行い、基礎的研究の成果を実際のミッションに適用しています。 |

|---|

宇宙工学の研究内容

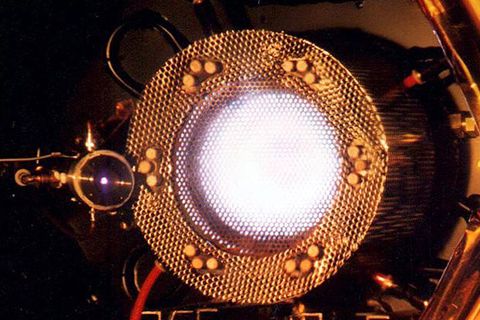

電気推進

|

推力と燃料消費率の比(比推力)は宇宙用推進装置の重要な性能指標であり、この値が高いほど少ない燃料で大きな軌道変換能力を発生することができます。衛星搭載用高比推力電気推進は、地球周回衛星の多彩・複雑な宇宙運用を可能にすると共に輸送システムの最終段モータとして深宇宙探査を切り開くキーテクノロジーです。 パルスプラズマスラスタ(PPT)は小型衛星の姿勢制御への応用を目指し研究を進めています。DCアークジェットは低電力で安定に動作することに焦点を合わせ開発中です。MPDアークジェットは1995年無人宇宙実験観測フリーフライヤー「SFU」に搭載し、軌道上で推進性能を実証しました。 無電極プラズマ生成を特徴とするマイクロ波放電式イオンエンジンは、小惑星探査機「はやぶさ」や「はやぶさ2」の主推進として活躍しています。 |

|

|---|

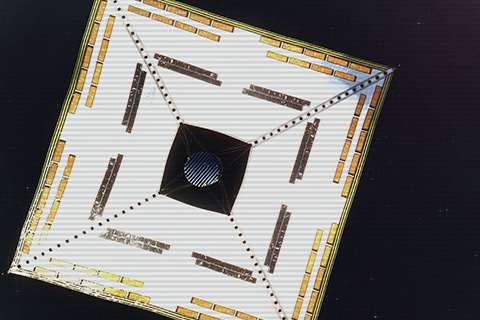

ソーラー電力セイル

|

将来の惑星間航行の手段として、現在よりも数倍燃費に優れた高比推力のイオンエンジンが有力な方法の1つとなっています。 イオンエンジンを駆動するために、太陽電池により電力を得るソーラー電力セイルと直接に太陽光を推進力に変換するソーラーセイルがあります。大面積でありながら軽量の薄膜太陽電池の使用が現実的になったため、ソーラー電力セイルが1つの有力な方法として注目されています。 JAXAではこの技術実証のため、2010年に小型ソーラー電力セイル実証機「IKAROS」を打ち上げました。 |

|

|---|

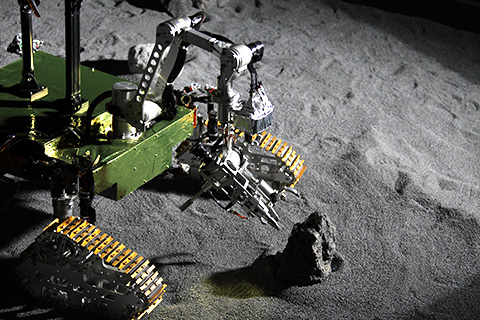

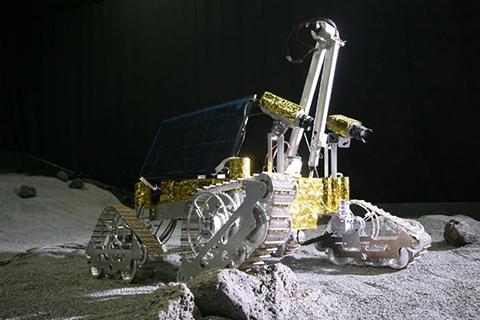

月惑星探査ローバ

|

月や惑星表面を詳細にかつ広範囲にわたって探査を行うためには、移動探査が必要です。ローバミッションでは広範囲な探査だけではなく、クレータや断崖など地殻が露頭している地域など、調べてみたいところの探査を可能にします。 また惑星表面のサンプルを採取する小型軽量マニピュレータの研究や惑星内部探査のための掘削ロボットの研究も行っています。小惑星など小さい天体の表面探査を目的として、微小重力下で自律的に探査するホッピング型ロボットの研究開発を進めています。 |

|

|---|

再使用宇宙輸送システム

|

ロケットを飛行機のように繰り返し飛べるようにすれば、より簡単に安いコストで宇宙への往復ができます。エンジン性能の向上や、より軽く機体を作る技術に加え、繰り返し何度も安全に飛ばせるためのシステム構築の方法など多くの課題がありますが、研究が進めば人を乗せて簡単に宇宙に出かけたり、大きな宇宙構造物を作ることが可能になります。 JAXAでは、将来の宇宙輸送の革新を目指した要素技術の研究と実験機を飛ばして実際に再使用を行うことにより新しい技術を実証しながら次の本格的な開発を加速するための研究を行っています。 |

|

|---|