先進レーダ衛星「だいち4号」(ALOS-4)とは

|

「だいち2号」を引き継ぎ、さらなる観測性能の向上を目指す「だいち2号」の高い空間分解能を維持しつつ、観測幅を4倍に拡大したレーダ衛星。発災後の 状況把握のみならず、火山活動、地盤沈下、地すべり等の異変の早期発見など、減災への 取り組みにおいて重要な役割を担います。 |

|---|

プレスリリース

一覧-

- 2025年10月28日 14:00 プレスリリース

- JAXAと国土交通省道路局が災害発生時の人工衛星画像データの活用に関する協定を締結

-

- 2025年1月23日 13:00 プレスリリース

- 1.5μm衛星間光通信を使った超大容量ミッションデータ伝送に世界で初めて成功

先進レーダ衛星(ALOS-4)

地殻・地盤変動の監視

|

レーダ衛星は、異なる時期に観測した2つのデータの違いを調べることで、火山活動や地震などによって、地殻や地盤がどれだけ動いたかを数cmの精度で測定することができます。例えば、火山を継続観測することにより、地表の変位から地下のマグマだまりの位置や動きを推定できるので火山活動の把握に役立ちます。先進レーダ衛星は、同じ軌道を飛ぶ「だいち2号」が観測したデータと比較して違いを調べることもできます。 |

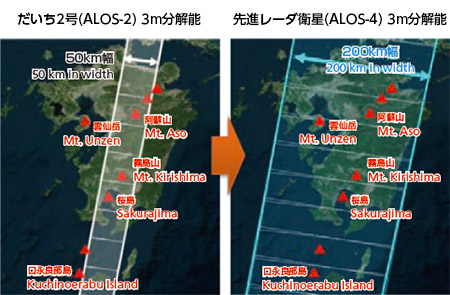

高分解能モードの1回の観測によるカバー範囲

|

|---|

図1 観測幅の比較

観測幅の比較

| 分解能 | だいち2号 (ALOS-2) | 先進レーダ衛星 (ALOS-4) |

|---|---|---|

| 高分解能モード(分解能3m、6m、10m) | 50km, 70km | 100km - 200km |

| 広域観測モード(分解能25m) 350km | 350km, 490km | 700km |

| スポットライトモード(分解能1m×3m) | 25km X 25km | 35km X 35km |

日本の観測頻度の比較

| 分解能 | だいち2号 (ALOS-2) | 先進レーダ衛星 (ALOS-4) |

|---|---|---|

| 高分解能モード(分解能3m) | 年4回 | 年20回(2週に1回) |

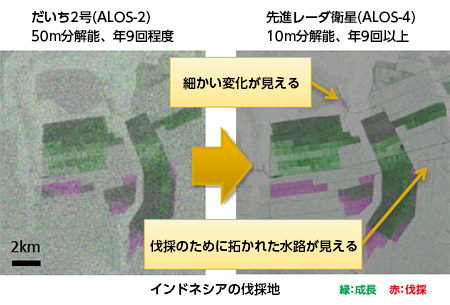

防災以外の利用(例:森林管理)

|

全陸域面積の3割を占める世界の森林の減少は、温室効果ガスの増加に深く関わるため、森林保全や状況把握が重視されています。国際協力機構(JICA)と共同開発中の熱帯林早期警戒システム(JJ-FAST)は、「だいち2号」観測データを用いて世界約77か国における数ヘクタール以上の熱帯林の伐採地の検出が可能です。しかし、小規模な伐採地も多く、より詳細により頻繁に観測したいとの要望があります。先進レーダ衛星は、「だいち2号」に比べ、5倍の細かさで高頻度に観測するので、これまで監視できなかった小規模伐採地の検出が可能になります。 |

森林監視能力の向上イメージ

|

|---|

インフラ変位モニタリング

「だいち」の観測データを時系列的に解析することで、ダム、河川堤防、港湾施設などの老朽化に起因する構造の年間変位量を捉える研究を行っています。先進レーダ衛星では、さらに高頻度に観測データを取得できるので、構造物の歪みや地盤沈下のような徐々に進行する1年あたりの変位量を数mmの精度で捉えることができます。これにより、インフラ維持管理の効率化への活用が期待されています。