無容器で浮かせて溶かして調べる

— 「きぼう」に静電浮遊炉(ELF: Electrostatic Levitation Furnace)が新しく設置されました。どんな実験をする装置なのか教えてください。

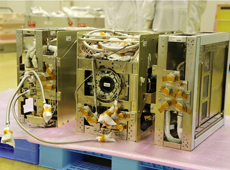

打ち上げ前の静電浮遊炉

打ち上げ前の静電浮遊炉

静電浮遊炉は、宇宙の微小重力環境を利用して、物質を浮かせた状態で溶かしたり、または固めたりすることができる材料実験用の装置です。地上で物質の溶融状態(溶けた状態)の性質を調べる場合、ルツボと呼ばれる容器に入れ、ルツボごと加熱して物質を溶かします。ところが融点が非常に高い物質の場合、ルツボの素材が溶けた物質と反応して不純物として混ざってしまうため、溶融状態の物質の持つ特性を正確に調べることができません。純粋に物質の特性を知りたければ、ルツボをなくした状態、すなわち無容器・非接触にすればいいのです。つまり、物質を空中に浮かせたまま、周囲から加熱して溶かせばいいというわけです。日本の静電浮遊炉では、無容器・非接触の状態のまま物質を浮かし、レーザーで加熱して溶かすことができますので、その物質の熱物性(密度・表面張力・粘性)を詳細に正確に調べられます。

— 静電浮遊炉はその名前の通り、静電気を使って物を浮かせるのですか?

そうです。静電浮遊炉では、溶かしたい物質(試料)から熱電子を放出させてプラスに帯電させ、そこに電圧をかけることで浮かせます。電気を帯びた状態で電圧がかかると、プラスとプラスが電気的に反発するクーロン力という力が発生しますが、その力を使って物質を浮かせるのです。しかし、浮かせただけでは試料がどこかに飛んでいってしまいます。ISSの中は微小ですが重力がありますし、宇宙飛行士が活動することによる振動が多少はあり、その影響で試料が完全に固定した状態に置くことは困難です。試料が動いてしまうと、加熱用レーザーをきちんと当てることができないため、試料の位置が常に中央に来るよう固定する技術が必要です。そこで静電浮遊炉は、電極間の電圧を変えて試料の位置を制御します。

世界唯一、絶縁体の高温熱物性取得可能な静電浮遊炉

— 試料の大きさはどれくらいですか? どのような物質を宇宙に持っていくのでしょうか?

実験試料が浮遊する様子

実験試料が浮遊する様子

地上の静電浮遊炉

地上の静電浮遊炉

試料1個の大きさは直径2mm程度の球です。15個の試料が入った容器を静電浮遊炉に取り付けて実験を行います。実験は地上からの遠隔操作で進められ、取得したデータは自動的に地上に伝えられます。実験後、試料が入った容器を地上に持ち帰り、さらに詳細な解析が行われます。

静電浮遊炉は、基本的に帯電しさえすればどんな物質も実験に使えます。世の中の物質はほとんど帯電しますので何でも大丈夫ですが、溶かしたときに液体になる物に限られます。ドライアイスのように加熱すると蒸発してしまう物は使えません。ただ、「きぼう」の静電浮遊炉では、宇宙だからこそ付加価値を与えられる利用に特化したいと考えています。具体的には、地上では浮かせることが難しいものの、民間ニーズが高い酸化物、いわゆる金属に酸素が化合した物やセラミックスなどを重点的に進めようとしています。溶融中の酸化物は金属に比べて帯電量が少ないため浮きにくく、地上だと10kV(キロボルト)の電圧をかけても浮きませんが、宇宙では重力が作用しないため3kV程度の電圧で制御できます。そのため、微小重力環境の強みを活かして、宇宙なら取得できる酸化物やセラミックスの特性測定を狙うのです。

ISSには欧州宇宙機関の電磁浮遊炉がありますが、それは金属・合金専用で、酸化物を浮かせて制御することが困難です。そういう意味でも、私たちは、「きぼう」の静電浮遊炉でしかできない、融点が2,000℃以上の酸化物を中心に実験を行います。静電浮遊炉は、世界で唯一金属から酸化物、セラミックスなどの絶縁体まで幅広く対応し、2000℃を超える未踏の高温融体の熱物性を計測できる、画期的な装置となります。

— 静電浮遊炉では熱物性を計測するほかに目的はありますか?

静電浮遊炉の目的は2つあります。まずは、物質をレーザーで溶かして、溶融状態の密度・表面張力・粘性という熱物性を計測します。次に、レーザーによる加熱を止め、物質が凝固する様子を計測します。一般的に、物質は温度が融点より下がると凝固しますが、無容器の場合、融点より下がってもなかなか凝固しません。凝固の開始となる核ができにくく、融点以下になっても液体のまま温度が下がっていくのです。融点より低い温度で急速に固体化することを「過冷凝固」といいますが、その際、結晶組織などが通常とは異なります。それを調べることで物質の新しい性質が分かり、そのデータを利用した新材料の開発が可能になります。

— 静電浮遊炉の開発で苦労された点は何でしょうか?

「きぼう」の静電浮遊炉の大きさは、約60cm×90 cm×80cm、質量は約220kgですが、ここまで小型化するのに苦労しました。地上で静電浮遊炉の実験を行う場合、部屋を1つ使うほどの規模になりますが、それと同じ機能を、「きぼう」の実験ラックに入る大きさに収める必要があったのです。小型化しつつも確実に動作しなければなりません。特に、大きさが2mmしかない試料に正確にレーザーを当て、位置も制御するというのは非常に難しかったです。そもそも、地上で浮遊融解させるのが難しい酸化物の試料をターゲットにした装置なので、その機能を地上で検証することは容易ではありません。

苦労はしましたが、静電浮遊炉はJAXA宇宙科学研究所の石川毅彦教授が20年近く研究を行ってきましたので、その成果が十分活かされる形になったと思います。石川教授は地上実験で、金属で最高の融点を持つタングステン(融点3,420℃)などを浮遊融解して、粘性係数を計測することに世界で初めて成功するなど多くの実績を上げてきました。その結果が知られるようになり、JAXAに民間企業の方々から相談がくるようになりました。この実績と技術が、宇宙でもきっと活かされることと思います。

期待される産業への応用

— 静電浮遊炉の実験成果はどのような分野に活かされるのでしょうか?

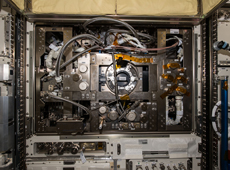

「きぼう」に設置された静電浮遊炉

「きぼう」に設置された静電浮遊炉

「きぼう」の静電浮遊炉では、地上では測定できない酸化物の熱物性を高精度に計測します。この新しいデータは、耐熱コーディング技術や、コンピュータを使った鋳造シミュレーション技術の向上に貢献します。航空機エンジンや発電システム用のタービンの表面には、耐熱性を上げるための酸化物が吹き付けられています。タービンの熱効率を上げるためには、より耐熱性の高い酸化物が望まれており、その開発に、「きぼう」で得たデータが活用されることが期待されます。また、高温で融解する物質を使った鋳造の最適条件を調べる際は、実験が難しいことから数値シミュレーションが利用されています。地上静電浮遊炉で取得したある特殊な金属の粘性値を数値シミュレーションに組み込んだ結果、シミュレーションの精度が向上する成果を得ました。同様に、未知の材料の物性データの重工や自動車メーカーなど産業への応用が期待されるでしょう。

— 新材料の開発実験についてはいかがでしょうか?

最近では東京大学等がガス浮遊方式ではありますが、静電浮遊炉と同じ無容器処理技術による溶融実験で、従来よりも強度が高いガラスを作ることに成功しています。薄くても強度の高いガラスができれば、スマートフォンの画面などに応用されると思います。また、JAXAが行った地上実験では、ダイヤモンドと同程度の高屈折率を持つガラスが作られました。このようなガラスができることは当初予測しておらず、偶然そのようなガラスができたのです。同じように、宇宙でどんな新しい材料が発見されるかは予測できません。誰もが知らない未知の機能を持つ材料が、宇宙で生まれるかもしれません。私はそれを大いに期待しています。

材料の研究開発に静電浮遊炉を定着させたい

— 実験はどのような予定で行われるのでしょうか?

2015年の8月と12月に実験装置と試料をISSに打ち上げ、2016年の1月から装置を組み立て、最初の実験はその年の3月に終了する予定です。それ以降できるだけ早い時期に試料を回収し、地上での詳細分析に移ります。今回は公募で選定された実験のみでしたが、これからは民間企業の有償利用の枠も考えていて、まもなく募集を開始する予定です。

— 今後の展望をお聞かせください。

静電浮遊炉の目的である「高融点熱物性データの取得」と「新機能材料の創製」で成果を上げ、ユーザーから使って良かったという声を1日でも早く聞きたいです。個人的には、新しい材料を作ることに関心がありますが、それはJAXAだけではできないことなので、外部の大学や研究者の方たちとのネットワークを構築し、国の科学技術政策への貢献にALL - JAPANで取り組めるような共同研究体制を構築できればと考えています。私にとって最大のモチベーションは、地上では分からないことを知りたいということ、そしてその付加価値を地上の活動に確実につなげることです。それは宇宙でしかできないことですし、「きぼう」を持つ日本だからこそ、できることだと思っています。

さらには、民間企業の需要に応え、高頻度に簡便に利用機会を提供したいと思います。静電浮遊炉の利用は始まったばかりですが、既に次に取り組んでいます。すなわち、サンプルの搭載数を飛躍的に増やす技術開発と、実験機会の定期化や利用実験のさまざまな手順の簡素化、民間企業自らが参加される有償による利用サービスの提供などです。

「きぼう」にしかない世界初の実験環境、その貴重な機会を活かし、最大限の成果を出せるように邁進します。

関連リンク:静電浮遊炉

中村裕広(なかむらやすひろ)

JAXA有人宇宙技術部門 きぼう利用センター技術領域リーダー (静電浮遊炉(ELF)開発、利用実験担当)

1993年、JAXAに入社。宇宙実験用小型ロケット(TR-IA)用実験装置の開発、ISS生命科学実験施設の開発(人工重力発生装置/セントリ フュージロータ担当)、有人システムの安全ミッション保証業務等を経て、2014年より現職。

[ 2016年2月25日 ]

- 世界に信頼されるチームジャパンの実力

- 優れた技術を持つ日本だからこそ!

- 「きぼう」の飛躍的な利用拡大に向けて

- 宇宙だからこそ学べることがある

- 地球環境に秘められた生命機能を発見する