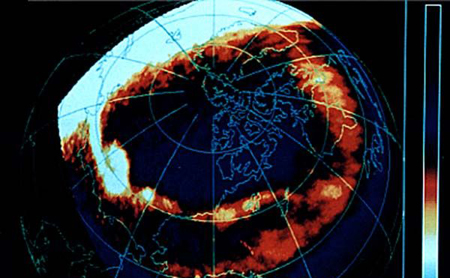

オーロラ観測衛星「あけぼの」(EXOS-D)とは

|

地上との連携で、詳細なデータを取得

|

|---|

トピックス

磁気圏観測衛星「あけぼの」運用終了

|

JAXAは2015年4月23日15:59に磁気圏観測衛星「あけぼの」(EXOS-D)の停波作業を実施し、これをもって同衛星の運用を終了いたしました。

において重要な成果をあげてきました。 あけぼのプロジェクトマネージャー 松岡彩子准教授のコメント |

|---|

プレスリリース

-

- 2015年4月23日 18:30 [発表]

- 磁気圏観測衛星「あけぼの」の運用終了について

-

- 2015年4月10日 10:00 [報告]

- 磁気圏観測衛星「あけぼの」の運用終了について

-

- 2009年3月25日 15:30 [報告]

- 打ち上げ20周年を迎えた磁気圏観測衛星「あけぼの」の成果と現状

オーロラ観測衛星「あけぼの」(EXOS-D)の特徴

世界初の技術をいくつも搭載した意欲的な人工衛星

|

「あけぼの」には8つの科学観測機器が搭載されています。なかでも耐放射性技術は「あけぼの」で初めて実現したもので、地球の周りの放射線帯の中でも壊れないような設計になっていて、これまでの衛星に比べて、放射能強度が10倍も強い環境に耐えることができます。伸展物にはマスト方式が採用され、衛星の表面には、電気を良く通し帯電を防ぐ処理が施されました。これらの技術は後の衛星「GEOTAIL」や「のぞみ」にも受け継がれています。「GEOTAIL」が世界トップレベルの静穏な環境で観測できるのも、「あけぼの」の電磁適合性への対応策実験が大きく役立っています。 現在、「あけぼの」が送るデータは、内之浦宇宙空間観測所、昭和基地(南極)、プリンス・アルバート(カナダ)、エスレンジ(スウェーデン)の4つの地上局で受信しています。 「あけぼの」は20年間にわたり追跡オペレーションを行ってきました。厳しい放射線環境のためオーロラ撮像カメラが劣化してしまいましたが、共通機器は通常運用を行うために必要な性能を維持しています。太陽の大規模磁場の極性の反転は22年周期で起こることが知られています。黒点数で代表される太陽活動度は、その22年の間に2回の増減を繰り返すので、11年の周期を見せます。 |

|

|---|

主要諸元

| 国際標識番号 | 1989-016A |

|---|---|

| 打上げ日時 | 1989(平成元)年2月22日 8:30 |

| 打上げロケット | M-3SIIロケット4号機 |

| 打上げ場所 | 内之浦宇宙空間観測所 |

| 形状 | 高さ100cm/対面寸法126cm 4枚の太陽電池パドルがついた八角柱型 30m長のアンテナ/5m・3mの伸展マストを備える |

| 質量 | 295kg |

| 軌道 | 長楕円軌道 |

| 軌道高度 | 近地点275km/遠地点10,500km |

| 軌道傾斜角 | 75度 |

| 軌道周期 | 211分 |

特集

- 2013年7月24日

- 「私たちのミッション2013」JAXAプロジェクトマネージャ アンケート

- 2008年7月4日

- チームリーダが語る私たちのミッション

パンフレット

- オーロラ観測衛星「あけぼの」

(0.44MB)

(0.44MB)