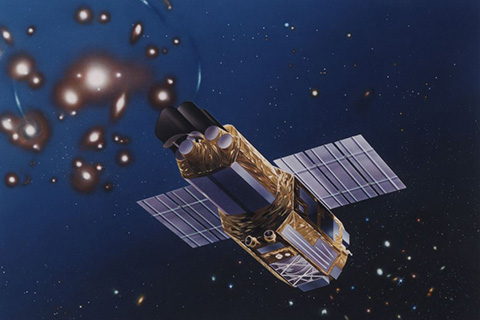

X線天文衛星「すざく」(ASTRO-EII)とは

|

日米の協力で開発をした「すざく」

|

|---|

トピックス

一覧「すざく」約1000万光年スケールで均一な元素組成、明らかに

|

JAXAのオーロラ・シミオネスク(Aurora Simionescu)研究員が率いる研究チームは、X線天文衛星「すざく」によるおとめ座銀河団の広域観測から、銀河団の内側から外縁部にわたって元素組成が一定であり、それは太陽系周辺の組成とほぼ同じであることを明らかにしました。 |

|---|

プレスリリース

一覧-

- 2015年11月5日 13:00 [報告]

- X線天文衛星「すざく」の科学的成果について

-

- 2015年10月20日 14:00 [発表]

- 約1000万光年スケールで均一な元素組成:X線天文衛星「すざく」の観測で明らかに

X線天文衛星「すざく」(ASTRO-EII)の特徴

世界最高水準のX線観測システムを国際協力で開発し、

激動する宇宙の姿をX線像とスペクトルから解き明かします

|

宇宙の中でも高温でかつ激しい活動領域からは、X線を中心に多量のエネルギー放射が行われています。 「すざく」では、3種の機器で観測します。 「すざく」の特徴は、ブラックホールや銀河団といった宇宙の高エネルギー現象を観測する装置にあります。 2005年7月10日、M-Vロケット6号機により打ち上げられた「すざく」は、2015年8月に10年近くにもおよぶ科学観測運用を終え、現在は停波の為の作業を行っています。 |

|

|---|

X線天文衛星「すざく」(ASTRO-EII)主要諸元

| 国際標識番号 | 2005-025A |

|---|---|

| 打上げ日時 | 2005(平成17)年7月10日 12:30 |

| 打上げロケット | M-Vロケット6号機 |

| 打上げ場所 | 内之浦宇宙空間観測所 |

| 形状 | 約6.5m×2.0m×1.9m(伸展式工学ベンチ伸展時) 折りたたみ(3つ折り)の太陽電池パドル2枚を備えた八角柱 太陽電池パドルの端から端まで5.4m |

| 質量 | 1,700kg |

| 軌道 | 円軌道 |

| 軌道高度 | 570km |

| 軌道傾斜角 | 31度 |

| 軌道周期 | 96分 |

特集

- 2013年7月24日

- 「私たちのミッション2013」JAXAプロジェクトマネージャ アンケート

- 2008年6月15日

- チームリーダが語る私たちのミッション

- 2008年4月8日

- 果てしない宇宙の謎にせまる~日本が誇る天文観測衛星の成果と未来~

- 2005年7月5日

- 世界をリードする日本のX線天文観測 - 激動する宇宙のシグナルをとらえて謎を解く

パンフレット

- X線天文衛星「すざく」

(900KB)

(900KB)