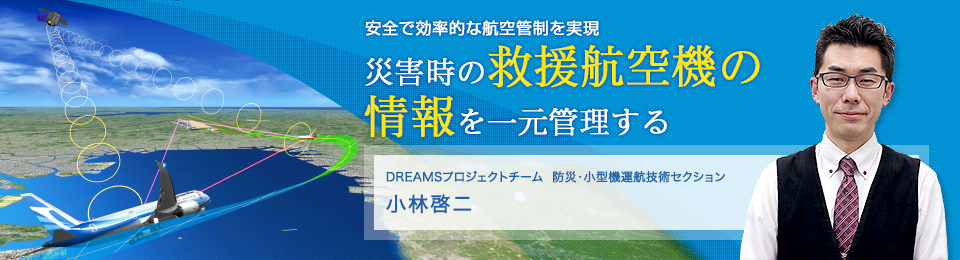

無駄な時間と危険を減らす運航管理

— 防災・小型機運航技術とはどのようなものでしょうか?

東日本大震災の時のヘリの活動

東日本大震災の時のヘリの活動

災害対応をする救援航空機、特にヘリコプターの運航管理を、安全にかつ効率よく行うための技術です。2011年の東日本大震災では1日に最大300機のヘリコプターが集まり、被災者の救助や被災情報の収集などを行いました。しかし、自衛隊、海上保安庁、消防、警察、ドクターヘリなど多数の機関のヘリコプターが集結し、お互いの情報を共有することが難しいなど、多くの課題が残りました。例えば、複数の機体が同じ任務にあたってしまう。あるいは、すでに任務の必要がないのに現場に向かってしまい空振り出勤となる。多くの機体が同時に運用拠点に集結しまったために、待機している時間が長くなったり、給油場所が限られているために同じ時間帯に給油する機体が増えて順番待ちが発生する。また、狭い空域の中でたくさんのヘリコプターが飛ぶことによって、ヘリコプター同士が異常接近する可能性が高まるなど、いろいろあります。それらを解決するために、どの機関の救援ヘリが今どこにいるかなどの機体の情報や、どこに要救助者がいるのかといった災害情報を一元管理して、救援活動を迅速かつ効率的に行えるようにするシステムを研究開発しました。それを、「災害救援航空情報共有ネットワーク(D-NET)」といいます。

— D-NETについて詳しく教えてください。

従来の災害対応では、ヘリコプターと地上との連絡は音声(無線)で行い、どこにどの機体がいて何の任務をしているかといった情報は、災害対策本部にあるホワイトボードなどに書いて共有してきました。D-NETでは、衛星通信を利用してリアルタイムかつ双方向で情報のやりとりを行い、またその情報を視覚化して、端末の画面に文字やアイコンで表示します。地図データ上に災害情報や各機体の活動内容が表示されているというイメージです。機上で情報を共有するための端末は、ヘリコプターにあらかじめ設置しておくタイプ(完全修理改造型)や、必要に応じて機内に持ち込むタイプ(完全持ち込み型)など、ユーザのニーズや体制に応じて選択できるようにしています。

D-NETでは、イリジウム衛星を使ってリアルタイムで機体と地上を結び、地上の端末画面には、ヘリコプターからの情報がすぐに表示されます。例えば、ヘリコプターが要救助者や火災を発見すると、リアルタイムでその情報を送ることができるのです。また、対策本部からの任務の指示や、任務の詳細情報も共有できます。任務を割り当てられた機体には、目的地の位置情報や任務の詳しい内容など、必要なデータが機内の画面に表示されます。さらに、このシステムは特定の機器に限定されないように考えて設計しています。パソコンのOSのように、どこのメーカーでも端末を作れるような標準仕様にしました。実用的でないと使ってもらえないため、画面のボタンを大きくしたり、情報送信の手順を簡単にするなど、操作性を良くするための工夫もしています。

救援活動の現場の人たちが認めたD-NET

— どのような実証実験を行いましたか?

D-NETを搭載した神戸市消防防災ヘリコプター(提供:神戸市航空機動隊)

D-NETを搭載した神戸市消防防災ヘリコプター(提供:神戸市航空機動隊)

普段、災害対応をしている各関係機関と連携し、実際に救援活動を行っている隊員の方たちと一緒に実証実験を行ってきました。これまで、内閣府などが毎年実施している広域医療搬送訓練や、多数の救援ヘリコプターが集まる消防防災航空隊の訓練に参加しています。例えば、2012年10月には、D-NET用の端末を搭載した神戸市消防防災ヘリコプターとJAXAの実験用ヘリコプターを使用して、従来の救援活動とD-NETを使った救援活動を比較する実験を行いました。従来というのは、無線とホワイトボードで運航管理を行う方法です。その結果、D-NETを活用した方が、状況の伝達や機体への任務指示にかかる時間が、70%も短縮できることが確認されました。現場の消防隊員の方たちもD-NETの有効性を認めてくれました。その結果、D-NETの技術は民間企業に移転され、製品化もされており、全国の消防防災ヘリコプターへの導入が進んでいます。

— 実用化に向けて進んでいるのですね。

完全修理改造型のD-NET対応端末(左)と完全持ち込み型のD-NET対応端末

完全修理改造型のD-NET対応端末(左)と完全持ち込み型のD-NET対応端末

D-NETに対応可能なヘリコプターが増えれば増えるほど、災害対応の効率化や安全性が増すので、メーカーと協力しながらD-NETに対応可能な端末の研究開発を行っています。「完全修理改造型」と「一部改造修理型」のD-NET対応端末については、すでにメーカーに技術移転されています。D-NETの機上端末は、ディスプレイ画面のある情報表示装置と、イリジウム衛星を利用するための衛星通信機器に分かれています。「完全修理改造型」では、その2つをヘリコプターに固定し、一度設置すると取り外せません。これは非常に高性能ですが、端末費用に加えて工事費も必要となります。そこで、もっと軽く安価なものとして開発されたのが「一部改造修理型」で、衛星通信部分のみを工事して機体に事前に取り付けます。必要に応じてタブレットPCなどを持ち込めば災害情報や任務情報を見ることもできます。「完全持ち込み型」は、衛星通信機器と情報表示装置と両方を持ち込むタイプです。使用条件や共有できる情報は限られますが、ほかの2つよりも導入コストをさらに安価に抑えられます。どの端末にするかは、使う方のニーズに合わせて選択していただきたいと思います。

航空と宇宙の連携で人命を救う

— D-NETの技術を今後どう発展させていきたいですか?

D-NETの発展形として「災害救援航空機統合運用システム(D-NET2)」を考えています。D-NET2では、航空機だけでなく、人工衛星や無人機などからの情報も取り込めるようにします。衛星は広域の観測が得意なので、一気に全体を把握することができますし、無人機はヘリコプターでは行けないような危険な場所にも飛んでいき、情報を収集することができます。これまでの救援活動では、救助を求める人からの情報をもとに助けに行くことが多いですが、広域で被災したり、地上の通信インフラが遮断されると、その情報を入手できない場合もあります。D-NET2では、災害対策本部で十分な情報収集ができていなくても、衛星画像などから救援が必要な場所を予測して救助に向かえるようにしたいと考えています。

— 今後の展望をお聞かせください。

航空と宇宙の連携を深め、より迅速で効率的な災害救援活動の実現を目指したいと思います。航空宇宙機器だけでなく、救急車や消防車、パトカーといった車輌や医療機関など、災害対応する人たちすべてとD-NETのシステムなどで情報共有できれば、さらにもっと救援活動の効率が上がると考えています。そういう意味でも、多くの機関と協力しながら、災害救助の現場を支援できるシステムを作っていきたいと思います。

小林啓二(こばやしけいじ)

JAXA航空技術部門 DREAMSプロジェクトチーム

防災・小型機運航技術セクション リーダ、博士(工学)

1996年、横浜国立大学大学院工学研究科計画建設学専攻修了。同年、川崎重工業株式会社に入社し、ヘリコプターの離陸から着陸までの自動誘導/制御研究に従事。2006年、京都大学大学院工学研究科都市環境工学専攻博士課程修了、博士号(工学)取得。博士後期課程中は京都大学防災研究所にて、災害時におけるヘリコプターの活用方法と必要な運航支援体制について研究。2006年、JAXA宇宙航空プロジェクト研究員。2009年より現職。

[ 2015年4月1日 ]

- 航空交通量の増大に対応する技術を確立

- 航空機に影響を及ぼす気象現象を予測

- 気象状況に応じた経路で騒音を減らす

- 着陸時の衛星航法の信頼を高める

- 衛星を使って進入経路を柔軟に設定

- 災害時の救援航空機の情報を一元管理する