航法機器を複合させて就航率を上げる

— 高精度衛星航法技術について教えてください。

プラズマバブルの影響を受けるGPS信号

プラズマバブルの影響を受けるGPS信号

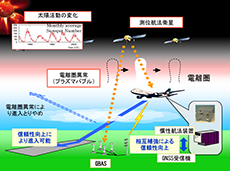

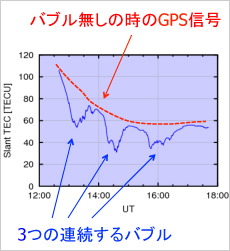

この技術は、航空機が着陸する際の衛星航法を支援するものです。航空機にはGPS衛星を使った衛星航法装置が搭載されていて、空港間の運航に使われています。最近は、着陸経路の誘導にもGPSを使おうという動きがありますが、衛星からの電波は太陽活動に影響されることが問題となっています。高度60~800kmの辺りに電離圏という電子の層があり、GPS衛星からの電波は、航空機や地上のGPS受信機に届くまでに電離圏を通ってきます。太陽活動が活発になると、この電離圏が擾乱して、磁気嵐やプラズマバブル(電子密度が周囲より極度に減少する現象)が発生します。すると、GPSの電波は乱れ、誤差が生じたり、電波が受信できないことがあるのです。

また、航空機には、ジャイロと加速度計で航空機の位置情報を算出する慣性航法装置(INS: Inertial Navigation System)が搭載されていますが、着陸に使えるほどの性能はありません。そこでDREAMSプロジェクトでは、GPS受信機とINSを組み合わせ、それぞれの長所を生かした信頼性の高いシステムを作りました。これにより、プラズマバブルによってシンチレーション(電波の振幅や位相が変動する現象)が起きても、GPSの電波を安定して受信し、信頼性の高い航法で着陸を行えるようになります。また、電離圏の異常が強くなりGPSの電波を受信できなくなっても、INSがバックアップの航法データを出して進入経路への誘導を継続します。電離圏異常による着陸のやり直しや欠航がなくなり、安全に定時運航ができれば、就航率が上がり、結果的には便数の増加にもつながることが期待されます。

— これまでは着陸にGPSは使われていないのですか?

現在、着陸時の滑走路への誘導は、地上に設置されている計器着陸システム(ILS: Instrument Landing System)から電波を発射して行っています。しかし、ILSは空港周辺の地形や建物の影響を受けやすいこともあり、GPSを使った地上型衛星補強システム(GBAS: Ground Based Augmentation System)へと移行しつつあります。GBASは地上で取得したGPSデータを使って着陸に必要なデータを作成し、航空機に送ります。また、仮想的な進入着陸経路も送信し、航空機はその経路に沿って降りてきます。世界では、ドイツやアメリカ、オーストラリアなど数カ所でGBASによる運用が開始され、将来的には、衛星を使った着陸が世界の主流になるといわれています。運用にあたっては、航空機にGBASに対応した受信機が搭載されている必要がありますが、最新の機体には標準装備されていますので、地上局を整備すれば着陸にも順次利用できるようになります。DREAMSプロジェクトでは、GBASの機上装置として、GPS受信機とINSを複合したシステムを開発しました。

電離圏異常中も安全な衛星航法を実現

— システムの実証はどのように行われましたか?

観測実験のために「飛翔」に搭乗する計測員

観測実験のために「飛翔」に搭乗する計測員

離陸準備を行うパイロット。右は計測用PC。

離陸準備を行うパイロット。右は計測用PC。

2012年と2013年に、JAXAの実験用航空機「飛翔」を使って新石垣空港で実験を行いました。その年はちょうど太陽活動が活発な時期で、電離圏異常の影響を受けやすいのは磁気赤道に近い場所なので、南の石垣島で実施することにしました。また、プラズマバブルが起きやすいのが春と秋なので、その時期を選んで行いました。実際に、石垣島周辺でプラズマバブルが発生している時に、17回の飛行実験を実施しています。

衛星を使った航法を行う場合、時間帯にもよりますが、通常10基ぐらいのGPS衛星から情報を取得しています。しかし、プラズマバブルのような電離圏異常が起きると、複数の衛星が使用できなくなり、誘導の精度が落ちて着陸できないという事態が発生します。石垣島での実験の時には、最大で5基の衛星が使用不可になりましたが、システムは問題なく動きました。また、強いシンチレーション環境でも受信が可能になることを確認しています。この実験では、電離圏に異常がある場合でも安全性を確保し、GBASの誘導で着陸できることを実証できました。

— このような実験は海外でも行われているのでしょうか?

DREAMSプロジェクトで行ったような、GPSにINSを複合したシステムの開発は海外でも行われています。しかし、電離圏異常の環境の中で飛行実験を行い、性能評価をした例はおそらくないと思います。それはなぜかというと、プラズマバブルのような現象は磁気赤道に近い東南アジアやインドなどで起こり、欧米ではあまり起こらないからです。そういう意味で、実験で得たデータはとても貴重だと思います。

— 開発中に特に苦労した点は何でしたか?

飛行実験が大変でした。電離圏の異常は自然現象ですし、プラズマバブルが発生するのは夜間が多いですから、実験は夜の8時頃から12時頃まで行います。飛行中にプラズマバブルが起きないこともあり、その時は辛かったです。そのような場合は普通の状態のデータを取得しましたので無駄にはなりませんでしたが、統計的に処理してくためには、どうしても電離圏異常中のデータを数多く取る必要があります。苦労はありましたが、航空局や新石垣空港をはじめとする関係機関の皆様のご協力もあって、満足のいく飛行実験を行うことができたと思います。

DREAMSプロジェクトの技術を拡張させたい

— 今後の展望をお聞かせください。

GPSにINSを組み合わせた技術は、拡張できる可能性を持っていると思います。例えば、現在手動で行っている着陸からターミナルまでの移動にも使えるかもしれません。空港内にはいろいろな電波が飛び交っていますので、GPSに障害を与える場合がありますし、建物によるGPS電波の反射が起きて誤差が大きくなる場合もあります。ですから空港内をGPSだけでナビゲーションするのは難しいですが、今回作ったシステムがあれば、着陸からターミナルまで全自動で行うことができるかもしれません。また、航空機だけでなく、車の自動運転などにも応用できるのではないかと思います。今回はGPSというアメリカのシステムでしか検証していませんが、同じような測位衛星には、ヨーロッパの「ガリレオ」やロシアの「グロナス」があります。これらの衛星にも対応できるよう改修するなど、自分たちが開発した技術を、世界の広い範囲で使えるものに発展させていくことを検討していきたいと思います。

辻井利昭(つじいとしあき)

JAXA航空技術部門 DREAMSプロジェクトチーム

高精度衛星航法技術セクションリーダ、博士(工学)

1991年、京都大学大学院工学研究科数理工学専攻修士課程修了。同年、航空宇宙技術研究所(現宇宙航空研究開発機構)入所。宇宙往還実証機プロジェクト、DREAMSプロジェクトに参画。主として、高精度衛星航法技術、ロバストGNSS受信機技術、電離圏観測技術に関する研究に従事。2000年、豪州ニューサウスウエールズ大学にて客員研究員。現在、首都大学東京システムデザイン学部航空宇宙システム工学コース教授を兼務。

[ 2015年4月1日 ]