トピックス一覧

2021年8月5日更新

木星高層大気の温度分布をあらためて観測し、その異常高温の原因を解明

概要:惑星大気を加熱するオーロラ

木星と太陽の距離は地球のそれと比べて5倍以上もありますが、そのことは木星大気が温度の高い状態にあることを期待させません。実際、太陽光の入射量を基に計算すれば、この巨大惑星の高層大気の平均温度は約200K(ケルビン)、つまり摂氏-73℃ほどと推測されます。しかし実際の観測値は約700K、摂氏で420℃にも及んでいることが分かっています。なぜこれほどまでに木星高層大気の温度は高いのか。これは50年来の謎であり、科学者たちはこの謎を「エネルギー危機(energy crisis)」と呼んできました。

今回、JAXAのジェームズ・オダナヒュー(James O’Donoghue)が主導する研究が、木星大気の高温状態を説明すると考えられる原因を特定しました。研究チームは、木星高層大気の全球温度マップを最高分解能で作成することにより、木星大気の異常高温をもたらす熱源が強力なオーロラであると示すことに成功しました。

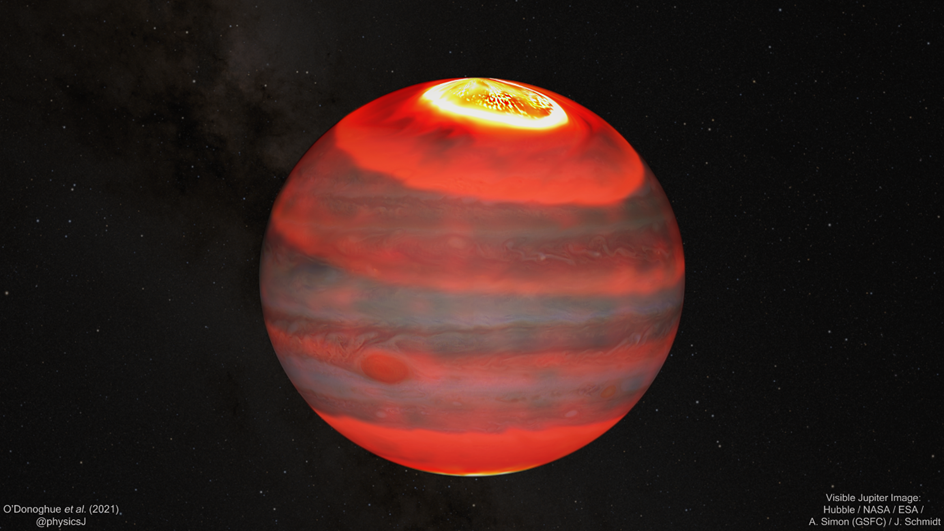

(動画):可視光で観測された木星が示された後、木星高層大気での赤外線の輝き(オーロラ)の様子を想像図で重ねた。高層大気の温度は、高温から低温へ、白→黄色→オレンジ→赤、と表現されている。オーロラ領域は最も高温の領域で、風によって熱がオーロラ領域からどのように運ばれ木星高層大気全体の加熱につながっているかを表している。最後は、実際のデータに基づき、温度スケール入りで観測した全球での構想大気温度分布が示されている。(Credit: J. O'Donoghue (JAXA)/Hubble/NASA/ESA/A. Simon/J. Schmidt)

オーロラは、木星周辺の宇宙空間にある荷電粒子が惑星の磁場にとらえられたときに発生します。粒子は磁力線に沿って惑星の極域大気に降り込み、大気中の原子や分子と衝突すると光という形でエネルギーを解放します。地球では、このことにより極域の夜空を彩るオーロラが作られます。木星では、火山活動が活発な衛星イオから噴出するガスが木星周囲の宇宙空間に荷電粒子を豊富に供給しており、太陽系最強の木星オーロラとそれによる極域大気の加熱を生み出しています。長年にわたり木星オーロラは、木星大気の異常高温を引き起こす熱源候補として注目されてきましたが、これまでの観測では結論を出すことはできませんでした。

研究の詳細

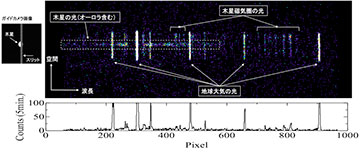

研究チームは、2016年4月および2017年1月の夜、ハワイ島マウナケアにある10mのケックII望遠鏡で木星をそれぞれ5時間ずつ観測しました。ケックIIに搭載された近赤外線分光器(NIRSPEC)を用い、木星大気中のH3+イオンからの輝線を極域から赤道までの全緯度で検出しました。H3+イオンは木星高層大気(電離層)の主成分であり、輝線の強度からその領域の温度を導き出すことが可能です。

これまでの木星高層大気の温度マップは、数ピクセルだけで構成されていました。これでは木星全体でどのように温度が変化しているのかを理解することは難しく、異常高温を引き起こす熱源が何であるかの手がかりはほとんどありません。これを改善すべく、研究チームは以下の二段階のアプローチをとりました。まずケックIIの高性能を利用して木星の表面温度の計測点数を増やしました。次に、計測値の不確定性が5%以下の場合にのみ、その値を最終的な木星マップに反映することとしました。

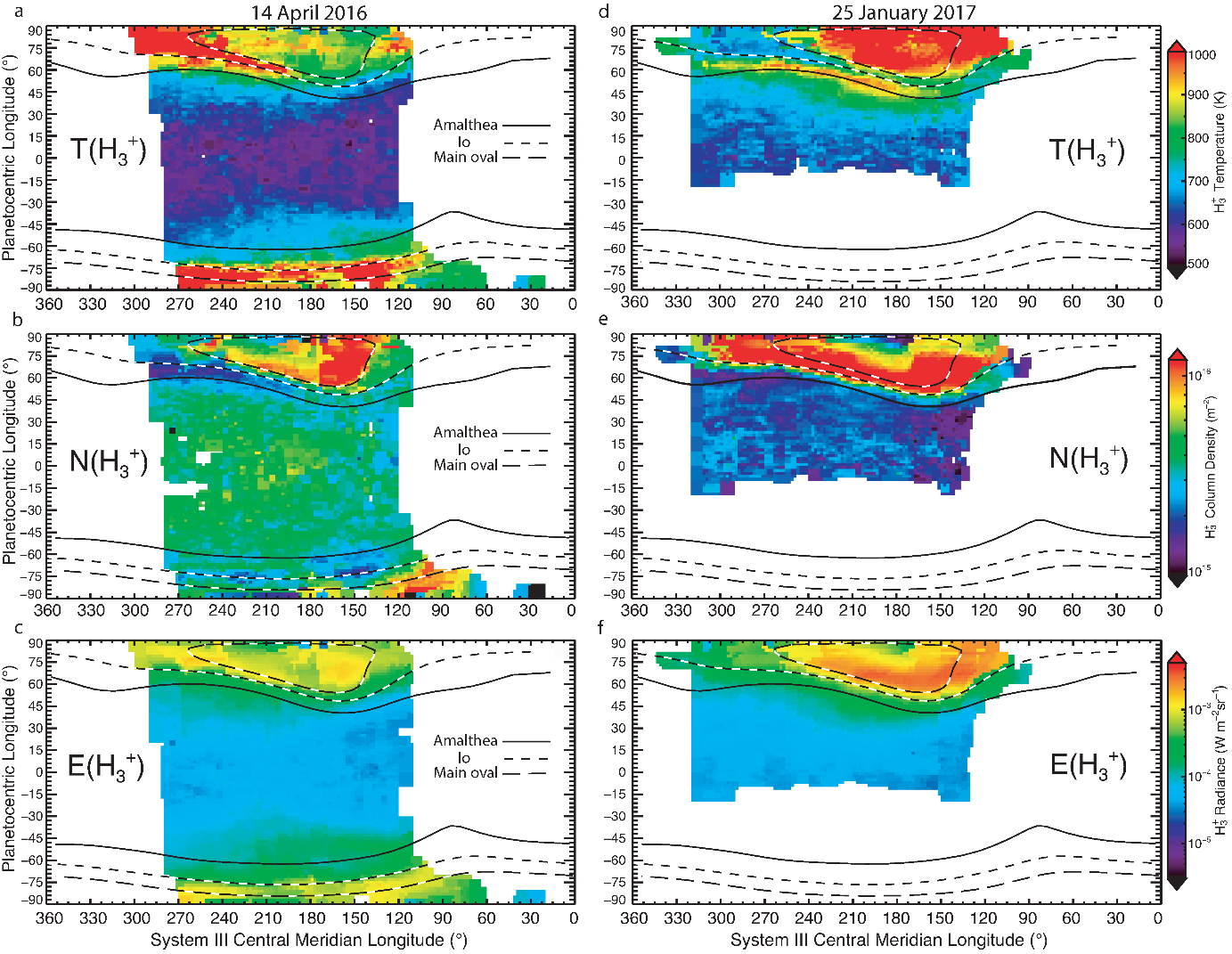

図1:木星大気のH3+の(上段)温度、(中段)柱密度、および(下段)視線方向に積分した放射輝度。長い破線で囲まれた高緯度部分はオーロラのメイン領域、短い破線と実線はそれぞれ衛星イオおよびアマルテアと磁力線で繋がる位置を示す。(O’Donoghue et al, 2021, Nature)

具体的には、研究チームは異なる空間分解能で5つのマップを作成しました。最も高い分解能のものは、木星表面の緯度2度×経度2度の領域での平均気温からなるマップです。そこから解像度を下げて、経度4度×緯度4度、6度×6度、8度×8度、10度×10度の領域での平均気温マップも作成しました。最高分解能で作成したマップの計測結果の不確定性が高い場合には、より低い分解能での不確定性の低い値を代わりに採用しました。結果として、可能な限り高い空間分解能を追求しつつ不確定性の排除も行い、分析に最適なマップが作成されました。

「データを注意深く抽出してマッピングし、分析するには何年もかかりました。」オダナヒューはこのように述べます。「最終的に出来上がったのは、1万を超える個別のデータポイントから成る温度マップでした。」

マップを見れば、一目瞭然

木星高層大気の温度マップは、高緯度のオーロラ領域から赤道に向かって温度が低下していくことを明確に示していました。これは、高緯度で加熱された大気が惑星風によって低緯度へと運ばれることで、オーロラにより持ち込まれたエネルギーが木星全体を循環しているということを示しています。

オーロラが木星大気の異常高温の原因である可能性は以前より提案されていました。しかし、これまでの木星高層大気の全球モデルにおいては、木星の速い自転による影響のために赤道向きの風は西向きに曲げられてしまうとされ、これでは極域のオーロラのエネルギーが低緯度へと拡散され大気全体を加熱することにはならないとされてきました。今回の新しい観測結果によると、そのような強い風の曲げは起きておらず、極域から低緯度に吹き出す成分が従来の予想よりも強いものであるということが示されました。

図2: 可視光で観測された木星が示された後、木星高層大気での赤外線の輝き(オーロラ)の様子を想像図で重ねた。高層大気の温度は、高温から低温へ、白→黄色→オレンジ→赤、と表現されている。オーロラ領域は最も高温の領域で、風によって熱がオーロラ領域からどのように運ばれ木星高層大気全体の加熱につながっているかを表している。 (Credit: J. O'Donoghue (JAXA)/Hubble/NASA/ESA/A. Simon/J. Schmidt)

JAXAの惑星分光観測衛星「ひさき」は2013年の打ち上げ以降、地球周回軌道から木星のオーロラを観測してきました。長期間にわたる観測により、木星のオーロラは太陽風(太陽から吹き出す荷電粒子の流れ)の影響を強く受けていることがわかっています。より強い太陽風が木星の固有磁場と衝突すると木星側の磁場が強く圧縮され、木星オーロラが増光します。今回、研究チームは、この強まった太陽風との相互作用の結果として生じる強い大気加熱の証拠も見出しました。増光したオーロラを起源にして高温領域が低緯度へと伸びている様子を観測したのです。この観測の時、木星では太陽風がきわめて強い状態にありオーロラも強くなりました。この幸運により、低緯度に向かって高温帯が伸びていく様相を捉えるという発見が可能となりました。

「熱が伝播する様相をとらえられたことはとても幸運でした。」オダナヒューは続けます。「もし木星を観測したのが別の日で太陽風が強いという条件が揃わなかったら、私たちはこのような成果を得られませんでした。」

今回の発見により熱源がオーロラと同定され、木星の「エネルギー危機」を終わらせることが出来るかもしれません。木星のような強いオーロラは、巨大ガス惑星全般に期待される現象です。その一方で、様々な要素により惑星風の状態が決まることを考えれば、それぞれの巨大ガス惑星で大気加熱源としてオーロラの役割は様々に異なっている可能性があります。

論文情報

原題:Global upper-atmospheric heating on Jupiter by the polar aurorae

雑誌名:Nature

出版日:2021年8月5日(日本時間午前0時)

DOI:10.1038/s41586-021-03706-w外部リンク

主著者名 所属:ジェームズ・オダナヒュー(James O’Donoghue)JAXA, NASAゴダード宇宙飛行センター

共著者 所属:

L. Moore ボストン大学宇宙物理学センター

T. Bhakyapaibul ボストン大学宇宙物理学センター

H. Melin レスター大学

T. Stallard レスター大学

J. E. P. Connerney Space Research Corporation, NASA ゴダード宇宙飛行センター

垰 千尋 情報通信研究機構 (NICT),

関連リンク

情報通信研究機構(NICT):

https://www.nict.go.jp/info/topics/2021/08/05-1.html

外部リンク

2017年1月25日更新

「ひさき」、太陽風の影響が木星磁気圏の内部にまで及んでいることを証明

惑星分光観測衛星「ひさき」の観測から、太陽系最強を誇る木星磁気圏の内部にまで太陽風が影響を及ぼしていることが示されました。強力な木星磁気圏の内部深くに守られている木星の近くには太陽風の影響など及ぶはずがないという従来の考えを覆す観測結果です。

太陽風が木星の磁気圏に及ぼす影響を調べるには、長時間、継続して、木星磁気圏を観測する必要があります。惑星観測専用の宇宙望遠鏡である「ひさき」の特徴を生かした、一ヶ月以上にもわたる観測によって達成できた「ひさき」ならではの成果といえます。

太陽風が木星磁気圏内部まで入り込むプロセスを明らかにするため、研究チームは現在、NASAの木星探査機「JUNO」とJAXAの「ひさき」による同時・その場観測を行うべく、海外の研究者らと協力して、準備を進めています。

この研究内容は、Geophysical Research Lettersにて2016年12月20日に公表されました。

2016年3月24日更新

「ひさき」観測 太陽風が引き起こす木星の強力なオーロラ

惑星分光観測衛星「ひさき」は、NASAのチャンドラX線望遠鏡、ESAのXMMニュートンなどと協力し、木星のオーロラを二週間にわたって長時間観測しました。

これらの観測結果から、太陽風の速度と木星オーロラの強度が深く関わり合っていることがわかりました。さらに、数値計算の結果、X線オーロラを貫く磁力線は木星磁気圏と太陽風の境界面につながっていることがわかりました。このことは、X線オーロラは地球のオーロラと同様に、イオンが太陽風の影響で加速されて発生している可能性が高いことを示唆しています。

今後さらに観測を進め、X線オーロラの全貌に迫っていきます。

2013年11月26日更新

「ひさき」、初観測データの取得及び定常観測運用開始

平成25年9月14日にイプシロンロケット試験機により打ち上げられた惑星分光観測衛星「ひさき」(SPRINT-A)に搭載された極端紫外線分光装置(EUV)による木星及び金星の分光観測を11月19日に行いました。その結果、極端紫外線分光装置(EUV)が正常に機能し、科学観測に供することができることを確認しました。

また、これに先立ち、視野ガイドカメラ(FOV)の機能確認を行い、対象天体を高精度に追尾する機能の正常動作を確認しています。

これにより、「ひさき」は初期の軌道上機能確認を終了し、定常観測運用を開始する予定です。

今後「ひさき」は世界で初めて極端紫外線で惑星を長期間にわたり観測し、惑星の環境に関する新たな知見を得ることにより、人類の知の増大に貢献することが期待されます。

2013年9月15日 更新

「ひさき」、クリティカル運用終了

|

|

2013年9月14日 更新

イプシロンロケット試験機、打ち上げ成功!

|

|

2013年9月12日 更新

イプシロンロケット試験機の打ち上げ日を決定!

|

|

2013年9月9日 更新

イプシロンロケット試験機、打ち上げ日の再設定について

|

|

2013年8月28日 更新

イプシロンロケット試験機 打上日再設定の見通しについて

|

|

2013年8月27日 更新

イプシロンロケット試験機、8月27日の打ち上げを中止

|

|

2013年8月8日 更新

イプシロンロケットによる惑星分光観測衛星の打ち上げ延期について

|

|

2013年7月12日 更新

イプシロンロケット/惑星分光観測衛星特設サイト オープン!

ライブ中継先&応援メッセージ募集開始!

|

|

2013年5月21日 更新

惑星分光観測衛星(SPRINT-A)・イプシロンロケット、打ち上げ日決定!

|

|

9月14日14:00に内之浦宇宙空間観測所からイプシロンロケット試験機で打ち上げた惑星分光観測衛星「ひさき」(SPRINT-A)は、所定の軌道に投入されたとともに、太陽電池パドル展開、太陽捕捉等の重要なイベントが正常に終了し、クリティカル運用が終了となりました。

9月14日14:00に内之浦宇宙空間観測所からイプシロンロケット試験機で打ち上げた惑星分光観測衛星「ひさき」(SPRINT-A)は、所定の軌道に投入されたとともに、太陽電池パドル展開、太陽捕捉等の重要なイベントが正常に終了し、クリティカル運用が終了となりました。 9月14日(土)14:00に、惑星分光観測衛星を搭載したイプシロンロケット試験機を内之浦宇宙空間観測所から打ち上げました。

9月14日(土)14:00に、惑星分光観測衛星を搭載したイプシロンロケット試験機を内之浦宇宙空間観測所から打ち上げました。 打ち上げを延期していた惑星分光観測衛星を搭載したイプシロンロケット試験機について、打ち上げ日と打ち上げ時刻を設定しました。

打ち上げを延期していた惑星分光観測衛星を搭載したイプシロンロケット試験機について、打ち上げ日と打ち上げ時刻を設定しました。 地上装置による姿勢異常の検知により8月27日の打ち上げを中止した、惑星分光観測衛星を搭載したイプシロンロケット試験機について、原因究明・対策の結果および特別点検の状況をふまえ、打ち上げ日を2013年9月14日(土)以降に行うこととしました。

地上装置による姿勢異常の検知により8月27日の打ち上げを中止した、惑星分光観測衛星を搭載したイプシロンロケット試験機について、原因究明・対策の結果および特別点検の状況をふまえ、打ち上げ日を2013年9月14日(土)以降に行うこととしました。 平成25年8月27日(火)にリフトオフ約19秒前に打上げを中止したイプシロンロケット試験機については、現在引き続き原因を調査中であり、慎重を期して今後の原因調査作業、対策確認等を行っていくことと致しました。このため、打上げ日を8月中に決定することが難しい状況です。原因調査の結果や打上げ日については、わかり次第お知らせします。

平成25年8月27日(火)にリフトオフ約19秒前に打上げを中止したイプシロンロケット試験機については、現在引き続き原因を調査中であり、慎重を期して今後の原因調査作業、対策確認等を行っていくことと致しました。このため、打上げ日を8月中に決定することが難しい状況です。原因調査の結果や打上げ日については、わかり次第お知らせします。 惑星分光観測衛星(SPRINT-A)を搭載したイプシロンロケット試験機の打ち上げを、8月27日(火)13:45(日本時間)に予定し作業を進めていましたが、ロケットの自動カウントダウンシーケンス中に姿勢異常を検知し、打ち上げ約19秒前に緊急停止しました。8月27日の打ち上げは中止になりました。原因については現在調査中です。

惑星分光観測衛星(SPRINT-A)を搭載したイプシロンロケット試験機の打ち上げを、8月27日(火)13:45(日本時間)に予定し作業を進めていましたが、ロケットの自動カウントダウンシーケンス中に姿勢異常を検知し、打ち上げ約19秒前に緊急停止しました。8月27日の打ち上げは中止になりました。原因については現在調査中です。 イプシロンロケット試験機による惑星分光観測衛星(SPIRNT-A)の打ち上げは8月22日を予定していましたが、打ち上げ準備作業中のロケットと地上装置との通信機能点検において、地上装置に不適合が確認され処置に時間を要したため、打ち上げを8月27日に延期いたします。

イプシロンロケット試験機による惑星分光観測衛星(SPIRNT-A)の打ち上げは8月22日を予定していましたが、打ち上げ準備作業中のロケットと地上装置との通信機能点検において、地上装置に不適合が確認され処置に時間を要したため、打ち上げを8月27日に延期いたします。 JAXAでは、イプシロンロケットによる惑星分光観測衛星(SPRINT-A)打ち上げの模様を、内之浦宇宙空間観測所からインターネットを通じて生中継する予定です。

JAXAでは、イプシロンロケットによる惑星分光観測衛星(SPRINT-A)打ち上げの模様を、内之浦宇宙空間観測所からインターネットを通じて生中継する予定です。 惑星分光観測衛星(SPRINT-A)を搭載するイプシロンロケット試験機の打ち上げ予定日が、2013年8月22日(木)に決まりました。打ち上げ予定時間帯は13時30分~14時30分(日本時間)で、内之浦宇宙空間観測所から打ち上げます。

惑星分光観測衛星(SPRINT-A)を搭載するイプシロンロケット試験機の打ち上げ予定日が、2013年8月22日(木)に決まりました。打ち上げ予定時間帯は13時30分~14時30分(日本時間)で、内之浦宇宙空間観測所から打ち上げます。