2015年6月23日更新

TRMM、17年間の歴史に幕

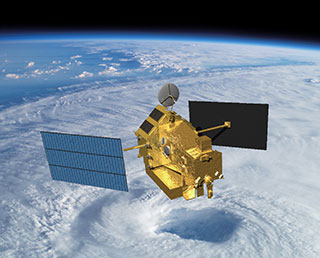

日米共同プロジェクトの熱帯降雨観測衛星「TRMM」が、6月16日12時55分(日本時間)に南インド洋上空で大気圏に再突入しました。

1997年11月28日にH-IIロケット6号機により打ち上げられたTRMMは、設計寿命3年2ヶ月を超え17年間にわたり観測を継続し、降水分野の研究に大きく貢献しました。

- TRMM衛星を中心とした観測データによる全世界の降水分布を準リアルタイムで作成

- 降水データを気象観測・予報だけでなく、洪水の予警報や干ばつ監視といった分野でも利用

TRMMの成果と実績は、TRMMの降雨レーダ(PR)を更に高度化した二周波降水レーダ(DPR)を搭載した「GPM主衛星」に引き継がれています。

2014年11月3日更新

熱帯降雨観測衛星「TRMM」 2015年4月頃にミッション終了へ

熱帯降雨観測衛星「TRMM」は設計寿命の3年2ヶ月を大きく上回る17年目の運用に入っていましたが、本年7月に燃料の枯渇により軌道高度の維持を行わない状況となっており、10月5日にはPRが観測できなくなる高度(392.5km)に達したため、JAXAは10月7日にPRの後期運用を終了しました。

TRMMの運用は、その後もNASAにより継続されてきましたが、NASAの最新の解析によると、当初の軌道高度(約350km、再びPRで降雨観測できる高度)に達するのが2015年2月から3月頃になると予測され、その後1ヶ月程度の観測をした後、同年4月頃にミッションの終了時期となる見込みとのことです。

衛星の正式なミッション終了等については、改めてお知らせ致します。

2014年10月8日更新

熱帯降雨観測衛星/降水レーダ(TRMM/PR)後期運用終了へ

2014年10月7日(UTC)、熱帯降雨観測(TRMM)衛星に搭載されている降水レーダ

(PR)の後期運用を終了しました。TRMMは設計寿命3年2ヶ月を大きく上回る17年目の運用に入っていました。

TRMMは1997年12月に打ち上げられたNASA・JAXA共同開発の衛星で、熱帯の降雨を観測することをミッションとしており、降水レーダ(PR)は、日本が開発した世界初の衛星搭載降雨観測用レーダです。

PRの3次元観測データによる降雨構造や降雨現象に関する研究はこれまで全地球的な気候変動を解き明かす多くの新たな知見をもたらしてきました。

PRのミッションは、今年2月28日に打ち上げた全球降水観測(GPM)計画主衛星搭載の二周波降水レーダ(DPR)が引き継ぎ今後も全球の観測を継続します。

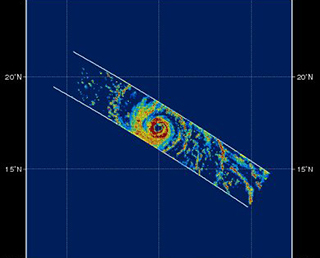

画像:PRの後期運用終了間近の10月7日に捉えた台風19号の降水分布

2012年12月3日 更新

JAXAとNASAから日米のTRMM研究者に感謝状贈呈

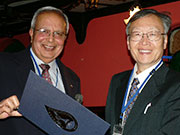

TRMM衛星の打上げ15周年にあたって、これまでTRMMに多大な貢献をしてきてくださった、日米の8名の研究者のみなさまに、JAXAの本間正修理事とNASAのMichael Freilich地球観測部長の連名で、感謝状が贈呈されました。 TRMM衛星の打上げ15周年にあたって、これまでTRMMに多大な貢献をしてきてくださった、日米の8名の研究者のみなさまに、JAXAの本間正修理事とNASAのMichael Freilich地球観測部長の連名で、感謝状が贈呈されました。

写真:NASAのFreilich部長の代理のKakar博士(左)より受賞を受ける岡本教授(右)

|

2012年9月20日 更新

「水惑星の安心を支える -TRMM15周年記念シンポジウム-」開催

11月28日に熱帯降雨観測衛星「TRMM」が観測継続15年目を迎えるのを記念し、11月12日(月)に公開シンポジウムを開催します。TRMMのこれまで得られた成果や社会への貢献について紹介します。ぜひご来場ください。 11月28日に熱帯降雨観測衛星「TRMM」が観測継続15年目を迎えるのを記念し、11月12日(月)に公開シンポジウムを開催します。TRMMのこれまで得られた成果や社会への貢献について紹介します。ぜひご来場ください。

・日時 2012年11月12日(月)10:00~17:00 ・場所 大手町サンケイプラザ ホール4F ・参加 入場無料、定員300名(事前登録制)、同時通訳あり

|

2012年8月13日 更新

第7回降水観測ミッション(PMM)研究公募のお知らせ

宇宙航空研究開発機構(JAXA)では、全球降水観測計画(GPM)および熱帯降雨観測衛星(TRMM)に関連して、第7回降水観測ミッション(PMM)研究公募(Research Announcement: RA)を行います。 宇宙航空研究開発機構(JAXA)では、全球降水観測計画(GPM)および熱帯降雨観測衛星(TRMM)に関連して、第7回降水観測ミッション(PMM)研究公募(Research Announcement: RA)を行います。

本研究公募では、GPMやTRMMの目的である全球水循環変動の把握や予測、及び現業利用への貢献を行うために、全球で正確な、かつ均一で長期間安定した精度を有するプロダクトの生成に必要な研究(「アルゴリズム開発」、「検証」)、ならびにそれらを用いた気候変動・水循環変動に関する研究やモデル利用・データ同化等を利用した新規研究プロダクトの開発(「応用研究」)を募集します。

提案書の提出締め切りは2012年10月15日(必着)です。

|

2009年8月10日 更新

第6回降水観測ミッション研究公募のお知らせ

JAXAでは、全球降水観測計画(GPM)および熱帯降雨観測衛星(TRMM)に関連して、第6回降水観測ミッション(PMM)研究公募(Research Announcement : RA)を行います。 JAXAでは、全球降水観測計画(GPM)および熱帯降雨観測衛星(TRMM)に関連して、第6回降水観測ミッション(PMM)研究公募(Research Announcement : RA)を行います。

本RAでは、GPMやTRMMの目的である全球水循環変動の把握や予測、及び現業利用への貢献を行うために、全球で正確な、かつ均一で長期間安定した精度を有するプロダクトの生成に必要な研究(アルゴリズム開発、検証)、ならびにTRMMデータを用いた気候変動・水循環変動に関する研究(応用研究)を募集します。

|

2009年4月23日 更新

NASAにおける地球観測分野10の功績~NASA最大のヒットに投票しよう~ TRMMによる観測が第3位に

NASAで「地球観測分野におけるNASA最大のヒットに投票しよう」という企画が行われました。地球観測における10項目の功績の中からインターネットを通じて誰でも投票できました。この中でJAXAが開発したセンサーも搭載されている熱帯降雨観測衛星「TRMM」による観測もその投票対象になりました。そして、4月22日のアース・デイに結果が発表され、TRMMも使ったハリケーン、熱帯低気圧等の観測は第3位となりました。 NASAで「地球観測分野におけるNASA最大のヒットに投票しよう」という企画が行われました。地球観測における10項目の功績の中からインターネットを通じて誰でも投票できました。この中でJAXAが開発したセンサーも搭載されている熱帯降雨観測衛星「TRMM」による観測もその投票対象になりました。そして、4月22日のアース・デイに結果が発表され、TRMMも使ったハリケーン、熱帯低気圧等の観測は第3位となりました。

(写真提供:NASA)

<投票結果>( )内は投票数

- Finding Your Way with GPS(3280)

苦労してたどり着く方法

- Diagnosing Our Ailing Ozone Layer(2408)

病めるオゾン層の原因を突き止める

- From Storm-Spotting to Next Week's Weather(2313)

嵐の偵察から翌週の天気まで

- Warming and Rising Seas(1443)

海面の上昇

- Global Reach of Air Pollution(1321)

空気汚染の世界的勢力

- Ice Sheets on the Move(1151)

進行する氷床の縮小

- It's a Big Green World(1102)

広大な緑の世界

- Predicting Feast or Famine(856)

裕福か不足かの予測

- A Lively Water World(631)

生き生きとした水の世界

- Ultimate Home Energy Audit(543)

究極のホーム・エネルギー監査

|

2007年12月18日 更新

熱帯降雨観測衛星(TRMM)10周年公開シンポジウム「変わりゆく地球と雨」開催の結果について

12月8日(土)、六本木アカデミーヒルズ49(東京・港区)において、熱帯降雨観測衛星(TRMM)10周年公開シンポジウム「変わりゆく地球と雨」が開催されました。1997年11月28日に日米共同ミッションとして打ち上げられたTRMMは、「雨」を正確に観測することを目的に作られた世界初の衛星です。シンポジウムでは、これまでのTRMMの10年間の観測で得られた成果の中から、宇宙から雨を測ることによって得られる知見や、気候変動や台風・ハリケーン研究へのTRMMの貢献、洪水や渇水といった世界の水問題の解決に向けて衛星降水観測が果たすべき役割等について講演いただきました。続くパネルディスカッションでは、「衛星降水観測の意義と展望」をテーマに、今後、衛星による降水観測が、気候変動や地球温暖化問題にどういった貢献ができるかについて活発な議論がなされました。また、開会前や休憩時間に実施したTRMMデータを利用した画像や体験ソフトのデモンストレーション「世界の雨分布速報Google Earth版」など参加型の催しも、大変好評でした。日常生活に深い関わりのある「雨」。気候変動や地球温暖化に関心が集まっている昨今、10代から60代を超える幅広い年齢層の多くの皆様にお集まりいただき、あらためてJAXAの地球観測、衛星降水観測への関心の高さを実感したシンポジウムとなりました。ご参加いただいた皆さま、また、開催にご協力いただいた皆さま、ありがとうございました。 12月8日(土)、六本木アカデミーヒルズ49(東京・港区)において、熱帯降雨観測衛星(TRMM)10周年公開シンポジウム「変わりゆく地球と雨」が開催されました。1997年11月28日に日米共同ミッションとして打ち上げられたTRMMは、「雨」を正確に観測することを目的に作られた世界初の衛星です。シンポジウムでは、これまでのTRMMの10年間の観測で得られた成果の中から、宇宙から雨を測ることによって得られる知見や、気候変動や台風・ハリケーン研究へのTRMMの貢献、洪水や渇水といった世界の水問題の解決に向けて衛星降水観測が果たすべき役割等について講演いただきました。続くパネルディスカッションでは、「衛星降水観測の意義と展望」をテーマに、今後、衛星による降水観測が、気候変動や地球温暖化問題にどういった貢献ができるかについて活発な議論がなされました。また、開会前や休憩時間に実施したTRMMデータを利用した画像や体験ソフトのデモンストレーション「世界の雨分布速報Google Earth版」など参加型の催しも、大変好評でした。日常生活に深い関わりのある「雨」。気候変動や地球温暖化に関心が集まっている昨今、10代から60代を超える幅広い年齢層の多くの皆様にお集まりいただき、あらためてJAXAの地球観測、衛星降水観測への関心の高さを実感したシンポジウムとなりました。ご参加いただいた皆さま、また、開催にご協力いただいた皆さま、ありがとうございました。

|

2007年11月14日 更新

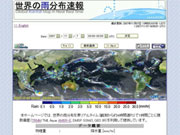

「世界の雨分布速報」スタート

熱帯降雨観測衛星「TRMM」などの地球観測衛星の観測データを用いて、準リアルタイム(観測後約4時間)での高分解能の世界の雨量の分布図を作成し、その画像をインターネット上に公開します。 熱帯降雨観測衛星「TRMM」などの地球観測衛星の観測データを用いて、準リアルタイム(観測後約4時間)での高分解能の世界の雨量の分布図を作成し、その画像をインターネット上に公開します。

画像は1時間毎に提供(更新)され、過去24時間の雨分布のアニメーション画像も見ることができます。

|

2007年10月25日 更新

熱帯降雨観測衛星(TRMM)10周年公開シンポジウム

宇宙航空研究開発機構(JAXA)、情報通信研究機構(NICT)、米国航空宇宙局(NASA)は、熱帯降雨観測衛星「TRMM」が、今年、観測10年目の節目を迎えるのを記念し、標記シンポジウムを開催します。 宇宙航空研究開発機構(JAXA)、情報通信研究機構(NICT)、米国航空宇宙局(NASA)は、熱帯降雨観測衛星「TRMM」が、今年、観測10年目の節目を迎えるのを記念し、標記シンポジウムを開催します。

「雨」は、日常生活に深い関わりがあるばかりでなく、その分布と変動は、近年、社会的関心が高まっている気候変動や地球温暖化の影響を受けていると言われています。本シンポジウムでは、こうした状況を踏まえ、これまでのTRMMの10年間の観測で得られた成果の中から、「雨」の特徴や変動、水資源としての分布などに関する知見や、天気予報や洪水予報など日常生活に役立っている事例について、一般にもわかりやすく紹介します。さらに、衛星による降水観測、地球観測の意義と社会への貢献や将来の全球降水観測の展望についても議論していきます。

・日時 平成19年12月8日(土)13:30~16:00 ・開催場所 六本木アカデミーヒルズ49 タワーホール ・参加申込 インターネットよる事前登録

|

2005年10月12日 更新

TRMM運用延長決定について

TRMMの運用延長に関して、これまでNASA-JAXA間で調整が行われてき ましたが、このたびNASAから2009年9月30日までの運用延長を決定したとの連絡 を受けました。その後の運用延長に関しては、この期間の最後に改めて検討される 予定です。 TRMMの運用延長に関して、これまでNASA-JAXA間で調整が行われてき ましたが、このたびNASAから2009年9月30日までの運用延長を決定したとの連絡 を受けました。その後の運用延長に関しては、この期間の最後に改めて検討される 予定です。

|

2004年9月3日 更新

公開講演会「宇宙から雨を測る」

2004年8月6日 更新

熱帯降雨観測衛星「TRMM」の運用期間延長

熱帯降雨観測衛星「TRMM」の運用終了時期が、NOAA(米海洋大気局)からの要請により、この夏の台風シーズンをカバーするため本年末まで延長されることになりました。

・プレスリリース

|

2004年7月9日 更新

熱帯降雨観測衛星「TRMM」の運用終了

1997年に打ち上げられた熱帯降雨観測衛星「TRMM」は、当初予定の3年間をはるかに超え、地球上の大気水圏における水循環などについて、膨大な量の貴重な観測データをもたらしてくれました。運用面でも学術的にも大成功を収めた観測衛星といえるでしょう。そのTRMMの運用が、まもなく終了することになりました。

・プレスリリース

|

2002年10月31日 更新

TRMM5周年記念国際シンポジウム「宇宙から見た地球環境―水循環観測を中心にして」開催

1997年1月末に打ち上げられた熱帯降雨観測衛星(TRMM)は、まもなく打ち上げからちょうど5周年を迎えます。これを記念して、宇宙開発事業団では、TRMM5周年記念国際シンポジウム「宇宙から見た地球環境―水循環観測を中心にして」を、大阪府立大学、通信総合研究所、米国航空宇宙局との共同主催で、来る11月14日に大阪府堺市の大阪府立大学学術交流会館にて開催いたします。シンポジウムでは、地球環境問題に興味を有する産官学各分野の研究者、学生、一般市民等を対象として、TRMM 衛星のこれまでの観測成果を紹介すると共に、TRMMを継承する全球降水観測計画(GPM)計画について紹介します。 1997年1月末に打ち上げられた熱帯降雨観測衛星(TRMM)は、まもなく打ち上げからちょうど5周年を迎えます。これを記念して、宇宙開発事業団では、TRMM5周年記念国際シンポジウム「宇宙から見た地球環境―水循環観測を中心にして」を、大阪府立大学、通信総合研究所、米国航空宇宙局との共同主催で、来る11月14日に大阪府堺市の大阪府立大学学術交流会館にて開催いたします。シンポジウムでは、地球環境問題に興味を有する産官学各分野の研究者、学生、一般市民等を対象として、TRMM 衛星のこれまでの観測成果を紹介すると共に、TRMMを継承する全球降水観測計画(GPM)計画について紹介します。

詳細は「熱帯降雨観測衛星(TRMM)5周年記念国際シンポジウム」ページをご覧ください。

|

2002年10月7日 更新

「TRMM台風データベース」公開

地球観測利用研究センター(EORC)では、熱帯降雨観測衛星「TRMM」がこれまでに観測した台風(ハリケーン、サイクロンを含む)のデータを、「TRMM台風データベース」として10月3日よりインターネットで公開いたしました。 地球観測利用研究センター(EORC)では、熱帯降雨観測衛星「TRMM」がこれまでに観測した台風(ハリケーン、サイクロンを含む)のデータを、「TRMM台風データベース」として10月3日よりインターネットで公開いたしました。

本データベースは、TRMMによって取得されたPR、TMI、VIRSによる台風データ及び画像を保存し、インターネット上の検索ページから提供するものです。これまでの気象衛星の雲情報だけでなく、降雨の立体的な情報を加えることで、台風の位置把握、進路予測や降雨予測の精度向上に向けた応用研究の発展が期待できます。特に海洋上は地上観測点が少ないため、海洋上で発生・発達する台風の降雨の特徴を知る上で非常に重要な情報となり、予報モデルの検証データとしても非常に有用です。

利用者は、「TRMM Webサイト」からTRMMで観測した任意の台風データ及び画像を無償で取得することができます。データは1997年12月から取得可能で、今後順次追加していく予定です。

・プレスリリース

|

2001年12月25日 更新

熱帯降雨観測衛星「TRMM」4周年

現在も衛星軌道上で順調に観測を続けている熱帯降雨観測衛星「TRMM」ですが、2001年11月28日をもってちょうど4周年を迎えました。さらに今年の8月にTRMMは軌道高度の変更を無事終了し、衛星の予定運用期間が格段に長くなりました。 現在も衛星軌道上で順調に観測を続けている熱帯降雨観測衛星「TRMM」ですが、2001年11月28日をもってちょうど4周年を迎えました。さらに今年の8月にTRMMは軌道高度の変更を無事終了し、衛星の予定運用期間が格段に長くなりました。

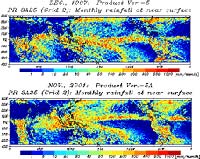

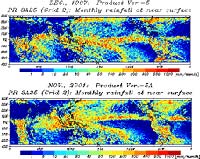

図1は1997年12月の打ち上げ直後にTRMM降雨レーダ(PR)によって観測された月積算降水量、図2は2001年11月に観測された最新のものです。同じ季節の降水量の分布でも、年によってかなりの違いがあることがわかります。1997年12月(図1)は、エルニーニョが最盛期にあったため、赤道太平洋上に降雨の強い領域(黄~赤)が見られます。このエルニーニョは1998年の初夏に終息し、今度はエルニーニョと逆の現象であるラニーニャとなりました。2001年11月現在(図2)では通常年に近い分布となり、東部熱帯太平洋で赤道をはさんで南北に雨の多い収束帯が見られます。最近では来年初めにエルニーニョになるという予報も出ており、今後もTRMMによる観測データ取得継続が期待されています。

|

2001年9月21日 更新

熱帯降雨観測衛星「TRMM」3年間の定常運用を達成

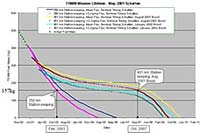

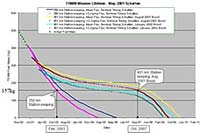

TRMMは2001年1月に所期の目的である三年間の定常運用を達成致しました。現在は後期運用期間に入り、順調にデータを取得しています。しかしながら、NASAが衛星の状態を解析したところ、当初予想していた約3年間の後期運用期間が短縮されることが判明しました。この図は、NASAの最新の解析によるTRMMのミッション期間の予測です。ミッション終了後、衛星が再突入する際に最低必要となる残推薬が157kgとなる時期は、衛星高度を現在の350kmのままで運用を続けた場合には2003年3月、2001年8月に軌道高度を400kmに上昇させた場合は空気抵抗が少なくなるために運用期間が延び、2007年10月となります。 TRMMは2001年1月に所期の目的である三年間の定常運用を達成致しました。現在は後期運用期間に入り、順調にデータを取得しています。しかしながら、NASAが衛星の状態を解析したところ、当初予想していた約3年間の後期運用期間が短縮されることが判明しました。この図は、NASAの最新の解析によるTRMMのミッション期間の予測です。ミッション終了後、衛星が再突入する際に最低必要となる残推薬が157kgとなる時期は、衛星高度を現在の350kmのままで運用を続けた場合には2003年3月、2001年8月に軌道高度を400kmに上昇させた場合は空気抵抗が少なくなるために運用期間が延び、2007年10月となります。

TRMMによる観測データは国際的にも評価が高く、長期にわたる観測を望む声が高かったため、NASDAとNASAは、充分な期間の後期運用を行う必要があると考え、衛星高度を現在の350kmから約400kmに変更することを決定致しました。軌道高度変更は2001年8月7日に開始し、24日に終了しました(共に世界標準時)。

|

TRMM衛星の打上げ15周年にあたって、これまでTRMMに多大な貢献をしてきてくださった、日米の8名の研究者のみなさまに、JAXAの本間正修理事とNASAのMichael Freilich地球観測部長の連名で、感謝状が贈呈されました。

TRMM衛星の打上げ15周年にあたって、これまでTRMMに多大な貢献をしてきてくださった、日米の8名の研究者のみなさまに、JAXAの本間正修理事とNASAのMichael Freilich地球観測部長の連名で、感謝状が贈呈されました。 11月28日に熱帯降雨観測衛星「TRMM」が観測継続15年目を迎えるのを記念し、11月12日(月)に公開シンポジウムを開催します。TRMMのこれまで得られた成果や社会への貢献について紹介します。ぜひご来場ください。

11月28日に熱帯降雨観測衛星「TRMM」が観測継続15年目を迎えるのを記念し、11月12日(月)に公開シンポジウムを開催します。TRMMのこれまで得られた成果や社会への貢献について紹介します。ぜひご来場ください。 宇宙航空研究開発機構(JAXA)では、全球降水観測計画(GPM)および熱帯降雨観測衛星(TRMM)に関連して、第7回降水観測ミッション(PMM)研究公募(Research Announcement: RA)を行います。

宇宙航空研究開発機構(JAXA)では、全球降水観測計画(GPM)および熱帯降雨観測衛星(TRMM)に関連して、第7回降水観測ミッション(PMM)研究公募(Research Announcement: RA)を行います。  JAXAでは、全球降水観測計画(GPM)および熱帯降雨観測衛星(TRMM)に関連して、第6回降水観測ミッション(PMM)研究公募(Research Announcement : RA)を行います。

JAXAでは、全球降水観測計画(GPM)および熱帯降雨観測衛星(TRMM)に関連して、第6回降水観測ミッション(PMM)研究公募(Research Announcement : RA)を行います。 NASAで「地球観測分野におけるNASA最大のヒットに投票しよう」という企画が行われました。地球観測における10項目の功績の中からインターネットを通じて誰でも投票できました。この中でJAXAが開発したセンサーも搭載されている熱帯降雨観測衛星「TRMM」による観測もその投票対象になりました。そして、4月22日のアース・デイに結果が発表され、TRMMも使ったハリケーン、熱帯低気圧等の観測は第3位となりました。

NASAで「地球観測分野におけるNASA最大のヒットに投票しよう」という企画が行われました。地球観測における10項目の功績の中からインターネットを通じて誰でも投票できました。この中でJAXAが開発したセンサーも搭載されている熱帯降雨観測衛星「TRMM」による観測もその投票対象になりました。そして、4月22日のアース・デイに結果が発表され、TRMMも使ったハリケーン、熱帯低気圧等の観測は第3位となりました。

12月8日(土)、六本木アカデミーヒルズ49(東京・港区)において、熱帯降雨観測衛星(TRMM)10周年公開シンポジウム「変わりゆく地球と雨」が開催されました。1997年11月28日に日米共同ミッションとして打ち上げられたTRMMは、「雨」を正確に観測することを目的に作られた世界初の衛星です。シンポジウムでは、これまでのTRMMの10年間の観測で得られた成果の中から、宇宙から雨を測ることによって得られる知見や、気候変動や台風・ハリケーン研究へのTRMMの貢献、洪水や渇水といった世界の水問題の解決に向けて衛星降水観測が果たすべき役割等について講演いただきました。続くパネルディスカッションでは、「衛星降水観測の意義と展望」をテーマに、今後、衛星による降水観測が、気候変動や地球温暖化問題にどういった貢献ができるかについて活発な議論がなされました。また、開会前や休憩時間に実施したTRMMデータを利用した画像や体験ソフトのデモンストレーション「世界の雨分布速報Google Earth版」など参加型の催しも、大変好評でした。日常生活に深い関わりのある「雨」。気候変動や地球温暖化に関心が集まっている昨今、10代から60代を超える幅広い年齢層の多くの皆様にお集まりいただき、あらためてJAXAの地球観測、衛星降水観測への関心の高さを実感したシンポジウムとなりました。ご参加いただいた皆さま、また、開催にご協力いただいた皆さま、ありがとうございました。

12月8日(土)、六本木アカデミーヒルズ49(東京・港区)において、熱帯降雨観測衛星(TRMM)10周年公開シンポジウム「変わりゆく地球と雨」が開催されました。1997年11月28日に日米共同ミッションとして打ち上げられたTRMMは、「雨」を正確に観測することを目的に作られた世界初の衛星です。シンポジウムでは、これまでのTRMMの10年間の観測で得られた成果の中から、宇宙から雨を測ることによって得られる知見や、気候変動や台風・ハリケーン研究へのTRMMの貢献、洪水や渇水といった世界の水問題の解決に向けて衛星降水観測が果たすべき役割等について講演いただきました。続くパネルディスカッションでは、「衛星降水観測の意義と展望」をテーマに、今後、衛星による降水観測が、気候変動や地球温暖化問題にどういった貢献ができるかについて活発な議論がなされました。また、開会前や休憩時間に実施したTRMMデータを利用した画像や体験ソフトのデモンストレーション「世界の雨分布速報Google Earth版」など参加型の催しも、大変好評でした。日常生活に深い関わりのある「雨」。気候変動や地球温暖化に関心が集まっている昨今、10代から60代を超える幅広い年齢層の多くの皆様にお集まりいただき、あらためてJAXAの地球観測、衛星降水観測への関心の高さを実感したシンポジウムとなりました。ご参加いただいた皆さま、また、開催にご協力いただいた皆さま、ありがとうございました。 熱帯降雨観測衛星「TRMM」などの地球観測衛星の観測データを用いて、準リアルタイム(観測後約4時間)での高分解能の世界の雨量の分布図を作成し、その画像をインターネット上に公開します。

熱帯降雨観測衛星「TRMM」などの地球観測衛星の観測データを用いて、準リアルタイム(観測後約4時間)での高分解能の世界の雨量の分布図を作成し、その画像をインターネット上に公開します。 宇宙航空研究開発機構(JAXA)、情報通信研究機構(NICT)、米国航空宇宙局(NASA)は、熱帯降雨観測衛星「TRMM」が、今年、観測10年目の節目を迎えるのを記念し、標記シンポジウムを開催します。

宇宙航空研究開発機構(JAXA)、情報通信研究機構(NICT)、米国航空宇宙局(NASA)は、熱帯降雨観測衛星「TRMM」が、今年、観測10年目の節目を迎えるのを記念し、標記シンポジウムを開催します。 TRMMの運用延長に関して、これまでNASA-JAXA間で調整が行われてき ましたが、このたびNASAから2009年9月30日までの運用延長を決定したとの連絡 を受けました。その後の運用延長に関しては、この期間の最後に改めて検討される 予定です。

TRMMの運用延長に関して、これまでNASA-JAXA間で調整が行われてき ましたが、このたびNASAから2009年9月30日までの運用延長を決定したとの連絡 を受けました。その後の運用延長に関しては、この期間の最後に改めて検討される 予定です。