X線天文衛星「ひとみ」(ASTRO-H)とは

|

熱い宇宙の中を観る 新世代のX線天文衛星宇宙は冷たく静穏に見えますが、X線を用いると、爆発・衝突・突発現象など、激動に満ちた熱い姿が見えてきます。こうしたX線での宇宙観測を飛躍的に進めるべく、日本がNASAや世界各国の協力をえて開発した新世代のX線天文衛星が「ひとみ」です。 |

|---|

トピックス

一覧「ひとみ」搭載観測機器でペルセウス座銀河団を観測

|

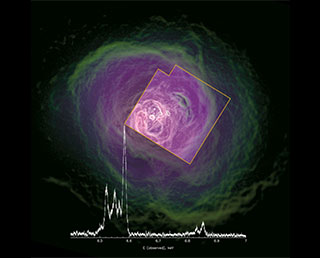

国際研究チームはX線天文衛星ASTRO-H「ひとみ」打ち上げの約一週間後から開始した観測装置立ち上げ段階で、搭載された軟X線分光検出器(SXS: Soft X-ray Spectrometer)によってペルセウス座銀河団を合計23万秒間観測しました。取得されたデータから、SXSは打ち上げ前に見積もっていた以上の分解能を達成し、これまでの20倍以上の精度で高温ガスの運動を測定できることを軌道上で実証しました。また、今回のSXSによる観測で、銀河団中心部のガスの運動をはじめて測定することに成功しました。 画像:チャンドラX線衛星によるペルセウス座銀河団のX線画像(カラー)と、X線天文衛星ASTRO-H("ひとみ")に搭載された軟X線分光検出器で取得したペルセウス座銀河団のスペクトル(白線)。 ©Hitomi collaboration、JAXA、NASA、ESA、SRON、CSA |

|---|

プレスリリース

一覧-

- 2017年11月14日 13:00 プレスリリース

- 銀河団も太陽も化学組成は同じだった ~高温ガスが語る超新星爆発の歴史~

-

- 2017年5月30日 17:00 報告

- X線天文衛星ASTRO-Hのプロジェクト終了について

X線天文衛星「ひとみ」(ASTRO-H)の特徴

プロジェクト概要

科学目的X線天文衛星「ひとみ」(ASTRO-H)は、ブラックホール、超新星残骸、銀河団など、X線やガンマ線を放射する高温・高エネルギーの天体の研究を通じて、宇宙の成り立ちを調べ、熱く激しい宇宙に潜む物理現象を解明することを目的としていました。 観測装置「ひとみ」(ASTRO-H)には、最先端の技術を駆使して開発された、2種類の望遠鏡と4種類の検出器が搭載されました。X線光子のエネルギーを超高精度で測定する能力(分光能力)、広いエネルギー範囲を同時に観測する能力などで、世界最高の観測性能を持ちました。 国際協力「ひとみ」(ASTRO-H)は大規模な国際協力で開発されており、JAXA、NASAをはじめとする、国内外の大学・研究機関の250名を超える研究者が開発に参加しています。開発は、研究者、大学院生、メーカーの技術者が一体となって進められました。 |

|

|---|

ASTRO-H 主要諸元

| 名称 | X線天文衛星「ひとみ」(ASTRO-H) | |

|---|---|---|

| 打ち上げ | 日時 | 2016(平成28)年2月17日 17:45:00 |

| 場所 | 種子島宇宙センター | |

| 打上げロケット | H-IIAロケット | |

| 構造 | 質量 | 2.7 t |

| 軌道 | 高度 | 約575km |

| 傾斜角 | 31度 | |

| 種類 | 円軌道 | |

| 周期 | 約96分 | |

| 主要ミッション機器 | 硬X線望遠鏡(HXT) 軟X線望遠鏡(SXT-S,SXT-I) 硬X線撮像検出器(HXI) 軟X線分光検出器(SXS) 軟X線撮像検出器(SXI) 軟ガンマ線検出器(SGD) |

|

X線天文衛星ASTRO-Hの喪失を超えて(宇宙科学研究所 所長 常田佐久)(ISASニュース2016年7月号より) |

特集

- 2016年2月17日

-

「ひとみ」のここがスゴイ!

その1:衛星全体が望遠鏡?!

その2:超精密にエネルギーを測るSXS

その3:「すざく」の10~100倍暗い天体が観測できる検出器

その4:4種類・計6台の観測装置で同時に見る!

- 2016年2月3日

- プロモーションビデオ:X線天文衛星ASTRO-H(7'05)

- 2016年1月22日

- 動画ニュース:熱い宇宙の中を観る!X線天文衛星「ASTRO-H」(5'59)

- 2013年7月24日

- 「私たちのミッション2013」JAXAプロジェクトマネージャ アンケート

- 2011年4月14日

- 次期X線天文衛星ASTRO-H 宇宙の謎への挑戦

パンフレット

- X線天文衛星「ASTRO-H」

(2.6MB)

(2.6MB) - X線天文衛星「ASTRO-H」プレスキット

(5.9MB)

(5.9MB)

(2016年1月)