水循環変動観測衛星「しずく」(GCOM-W)とは

|

「しずく」に搭載されている高性能マイクロ波放射計2は、 直径約2mの大きなアンテナで、海面や海氷、大気から 放射される微弱な電波を捉え、水に関する様々な物理 量を観測します。観測データは、気象予報や漁業、 極域での船舶航行などに利用されています。 |

|---|

トピックス

一覧世界の気象リアルタイムNEXRAと「しずく」衛星による梅雨前線に伴う大雨解析結果

|

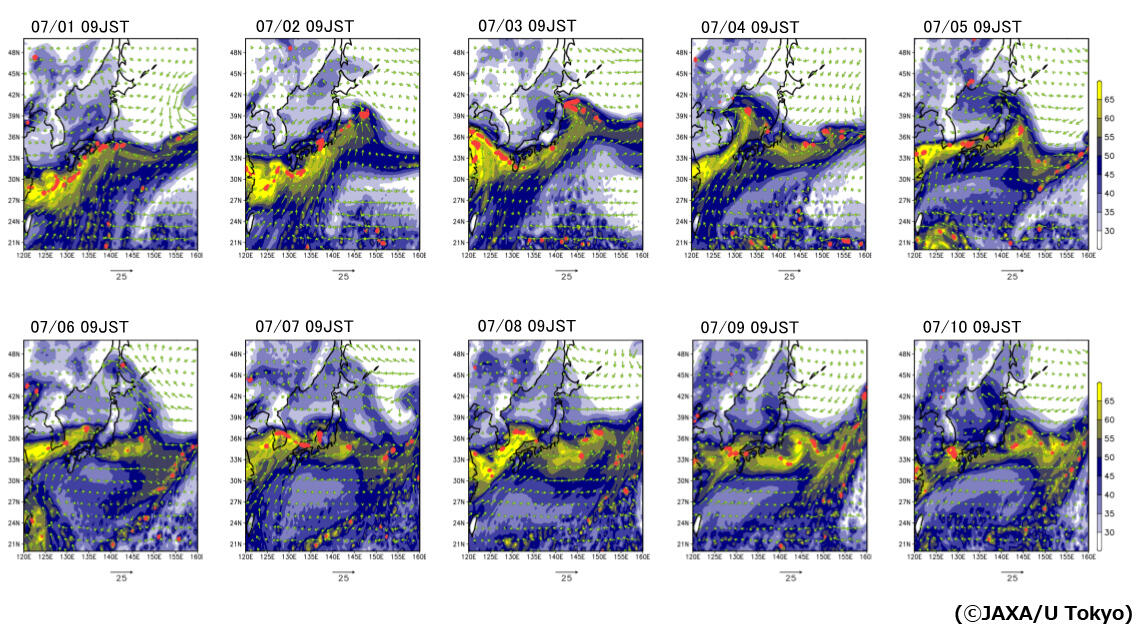

6月下旬から7月上旬にかけて日本各地で梅雨前線に伴う大雨が観測され、この大雨により日本各地で災害が発生し、多数の被害者・犠牲者が出ました。被害を受けられた方々に対し、謹んでお見舞い申し上げます。本報告では、この期間の梅雨前線とそれに伴う大雨の特徴をJAXAにおける気象解析データを用いて解説します。 6月下旬から7月上旬にかけての梅雨前線に伴う大雨を、JAXAで2018年11月より公開している「世界の気象リアルタイムNEXRA」のデータを用いて解析した結果をお知らせします。2020年にJAXAはJSS2(JAXA Supercomputer System Generation 2)に代わる新たなスーパーコンピュータシステムであるJSS3(JAXA Supercomputer System Generation 3)を稼働しました。

図1. 2021年7月1日から10日までの高解像度NEXRAにより示された梅雨前線の変化。各初期値から24時間後の予測実験の結果を示す。矢印は高度10mの風(m/s)、色は積算水蒸気量(kg/m2)、赤で示す領域は雨量が10 mm/hour以上の領域。 |

プレスリリース

一覧-

- 2025年4月18日 11:00 プレスリリース

- 北極の冬季海氷域面積が衛星観測史上最小を記録

-

- 2019年9月27日 15:00 プレスリリース

- 北極海の海氷面積が9月17日に年間最小値を記録 ~薄氷化が進行~

特集

2013年12月11日

動画ニュース:宇宙から地球を健康診断する衛星「しずく」

2008年7月1日

私たちの地球を守るために~環境問題に貢献するJAXAの取り組み~

2007年

チームリーダが語る私たちのミッション