トピックス一覧

2021年7月15日更新

世界の気象リアルタイムNEXRAと「しずく」衛星による梅雨前線に伴う大雨解析結果

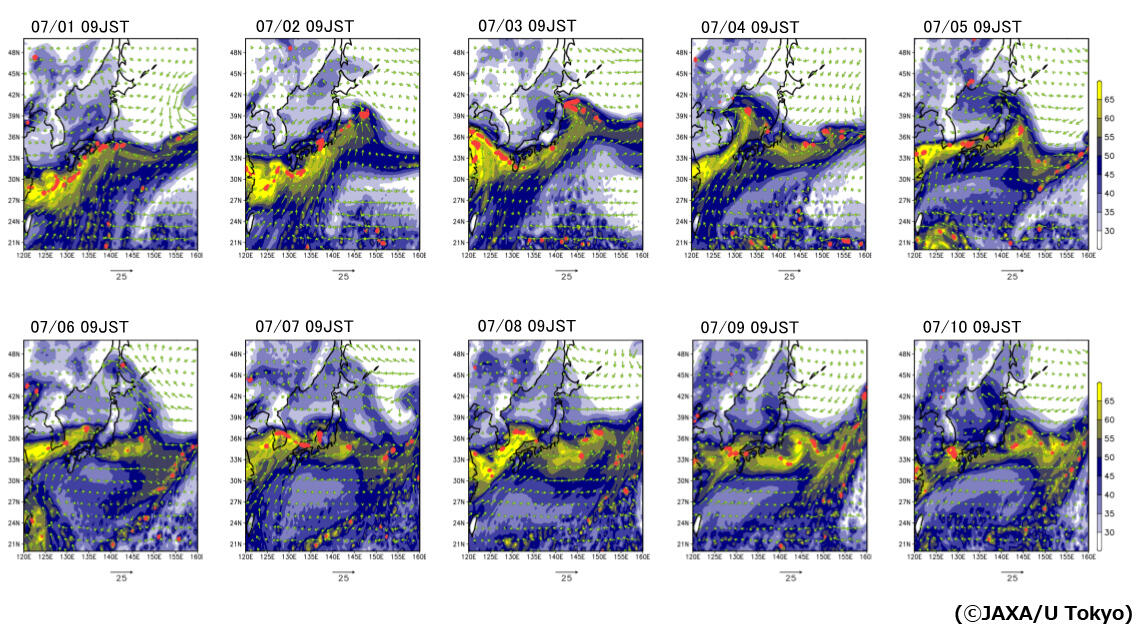

6月下旬から7月上旬にかけて日本各地で梅雨前線に伴う大雨が観測され、この大雨により日本各地で災害が発生し、多数の被害者・犠牲者が出ました。被害を受けられた方々に対し、謹んでお見舞い申し上げます。本報告では、この期間の梅雨前線とそれに伴う大雨の特徴をJAXAにおける気象解析データを用いて解説します。

6月下旬から7月上旬にかけての梅雨前線に伴う大雨を、JAXAで2018年11月より公開している「世界の気象リアルタイムNEXRA」のデータを用いて解析した結果をお知らせします。2020年にJAXAはJSS2(JAXA Supercomputer System Generation 2)に代わる新たなスーパーコンピュータシステムであるJSS3(JAXA Supercomputer System Generation 3)を稼働しました。

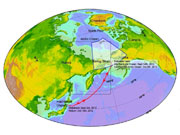

図1. 2021年7月1日から10日までの高解像度NEXRAにより示された梅雨前線の変化。各初期値から24時間後の予測実験の結果を示す。矢印は高度10mの風(m/s)、色は積算水蒸気量(kg/m2)、赤で示す領域は雨量が10 mm/hour以上の領域。

2021年3月4日更新

GSMaPが台風委員会の地域の洪水予測に大きく貢献し「キンタナール賞」を受賞!

水災害・リスクマネジメント国際センター(ICHARM)、国際建設技術協会(IDI)とJAXAのジョイントチームが「キンタナール賞」を受賞しました。

キンタナール賞とは、国際連合アジア太平洋経済社会委員会(ESCAP)と世界気象機関(WMO)の下に、台風による被害を軽減するべく設立された政府間組織である「台風委員会(Typhoon Committee)」の活動に大きく貢献した機関を対象に、年1回授与されます。

JAXAは、衛星全球降水マップ(GSMaP)※を開発・提供しており、このGSMaPが台風委員会の地域の洪水予測に大きく貢献しました。「キンタナール賞」の受賞は、気象庁を除く、日本の機関としては初となります。

2021年2月23~25日に日本の主催によりオンラインで開催された

台風委員会第53回総会にて受賞スピーチを行うICHARM小池センター長

全球降水観測計画(GPM)主衛星を中心として、水循環変動観測衛星「しずく」等の複数の衛星を組み合わせて開発している世界の雨マップです。利用ユーザは世界138カ国に広がり、降水監視・洪水予測・干ばつ監視・農業等の様々な分野でGSMaPの利用が進んでいます。

- 台風委員会キンタナール賞(英語)外部リンク

- ICHARMお知らせ記事外部リンク

2020年9月23日更新

衛星から台風通過時の海面水温低下を測る

2020年(令和2年)8月下旬から9月上旬にかけて、立て続けに日本に接近した3つの台風、台風8号「BAVI」、台風9号「MAYSAK」、大型の台風10号「HAISHEN」について、これらの台風が通過した際に海面水温がどう変化していったのか、JAXAの水循環変動観測衛星「しずく」(GCOM-W)搭載の高性能マイクロ波放射計2(AMSR2)による観測や、最新の海洋モデルの出力を中心にご紹介します。

「しずく」AMSR2の海面水温(該当日を含む過去5日間の最小値)の2020年8月10日~9月10日の動画

2020年7月10日更新

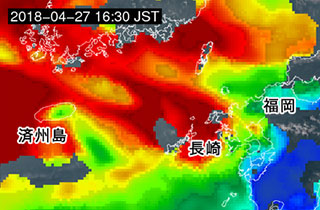

九州に大雨をもたらした梅雨前線に伴う降水の時間変化や水蒸気量の観測

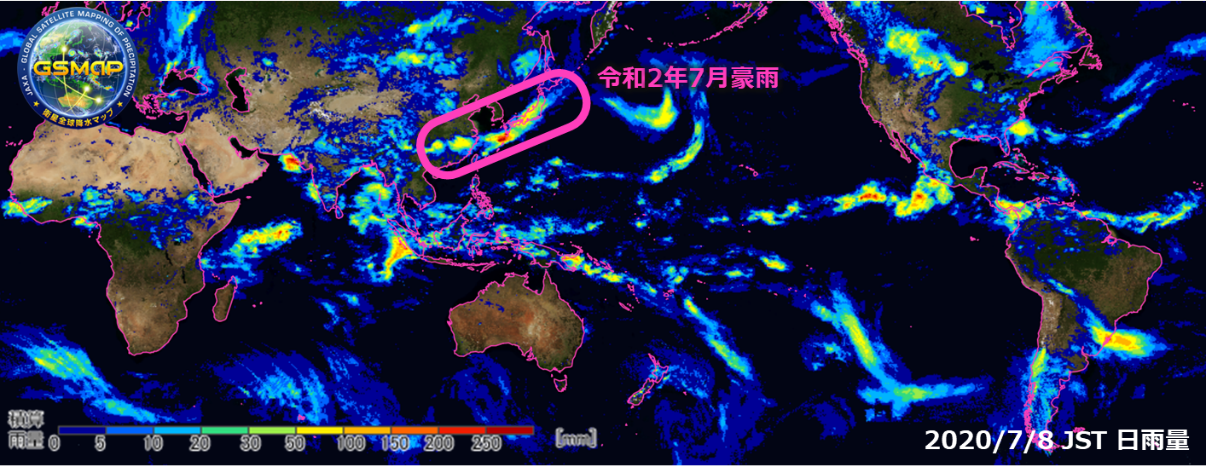

2020年7月9日現在、活発化した梅雨前線が九州付近に停滞し、九州地方を中心に甚大な被害が発生しています。被害を受けられた方々に対し、謹んでお見舞い申し上げます。

JAXAでは、降水状況の把握に関する情報提供の観点から、衛星全球降水マップ(GSMaP)や水循環変動観測衛星「しずく」など、宇宙から雨や水蒸気を観測しているデータを用いて解析を実施いたしました。

下図は、水循環変動観測衛星「しずく」GCOM-Wに搭載されている高性能マイクロ波放射計2(AMSR2)によって観測された7月2日~7日(日本時間)の水蒸気量(鉛直方向に積算した値)の平均値を示しています。この期間中の梅雨前線周辺、特に九州南西側の東シナ海を中心に、水蒸気量が非常に多い状況であったことがわかり、海上からの湿った空気が線状降水帯による持続的な豪雨につながった一因である可能性が示唆されます。

![水循環変動観測衛星「しずく」による2020年7月2日~7日(日本時間)の水蒸気量(鉛直方向に積算した値)[kg/m2]](/projects/sat/gcom_w/images/topics_eorc_20200710.png)

水循環変動観測衛星「しずく」による2020年7月2日~7日(日本時間)の水蒸気量

(鉛直方向に積算した値)[kg/m2]

©JAXA EORC

2020年1月31日更新

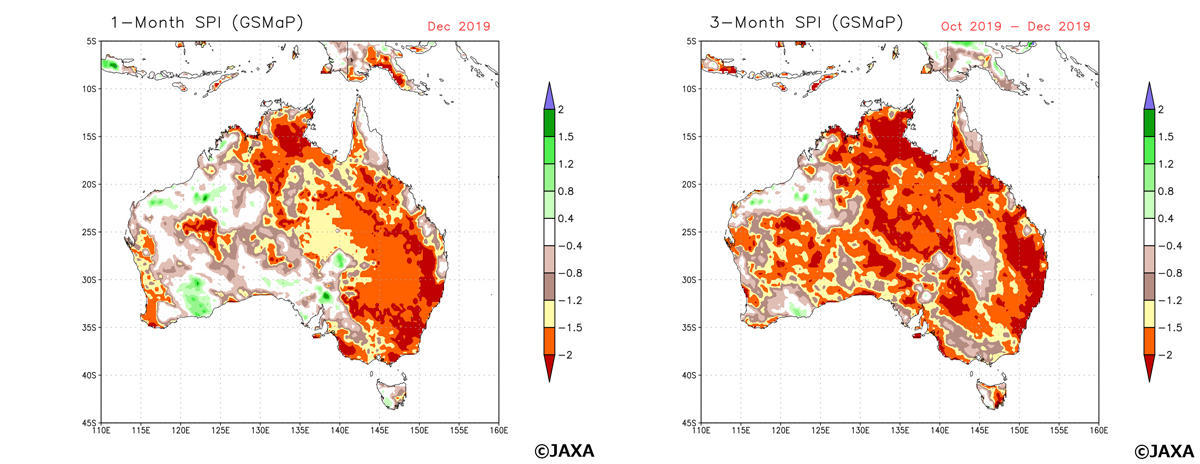

宇宙から見たオーストラリアの大規模森林火災

2019年9月頃にオーストラリア南東部のニューサウスウェールズ州を中心に多発した森林火災は、次第に規模を拡大し、複数の場所で発生した森林火災が合流して制御不能となる「メガ火災(Mega Fire)」も発生するなど、2020年1月末の段階でも終息の目途が立たない状況となっています。

複数の衛星データを用いて、今回の森林火災を多角的に解析した結果を紹介します。

(左)2019年12月の1か月間のGSMaP降水量から計算したオーストラリアのSPI、(右)同様に2019年10-12月の3か月間の降水量から計算したSPI。SPIの値と干ばつの規模、現象の頻度の関係は、WMO (2012)で整理されており、SPIが「-1.5以下で-2.0より大きい」値を取る場合は、概ね「20年に1回」の著しく乾燥した(雨の少ない)状態、SPIが-2.0未満の場合は、現象の頻度が「50年に1回以下」の極端な乾燥に該当し、社会的影響が非常に大きい干ばつが発生する恐れのあることを示す。

2019年7月12日更新

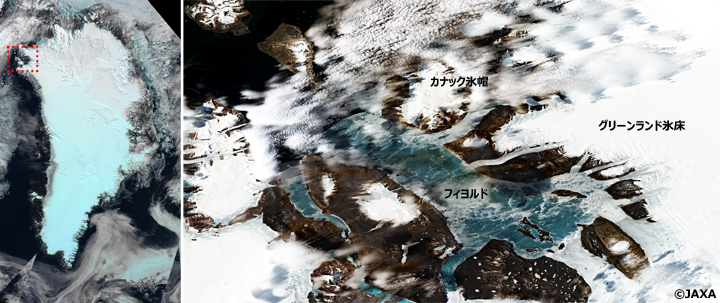

グリーンランド 初夏の大融解(地球が見える2019年)

気候変動観測衛星しきさいや水循環変動観測衛星しずくを統合したグリーンランド氷床の融解域モニタから、2019年6月の氷床の融解面積が直近の数年間において最も拡大していたことが確認されました。以下では特徴的な領域の事例と共に、北極域に位置するグリーンランドの初夏の大融解を紹介します。

今年6月、北極域グリーンランド北西部にあるカナック村を取り囲むフィヨルドで撮影された写真が、デンマーク気象協会の研究者によって公開され話題となりました。まるで海の上を犬橇が駆けているように見えますが、実はこの水面のすぐ下には海氷があり、氷の上を橇が走っているのです。極域や高緯度の海域に存在する海氷は夏になると表面が融解し、氷の上に水たまりを形成します。このような海氷上の水たまりをメルトポンドと呼びます。この地域では例年7月頃には海氷が融解しますが、今年は少し早い時期にフィヨルドを覆っている海氷の表面が広範囲で融解したことで、大規模なメルトポンドが形成されたようです。このようなカナック周辺のフィヨルドにおける大規模なメルトポンドの形成は、宇宙からもその姿が捉えられていました。

[詳細はこちら]

左:気候変動観測衛星しきさい(GCOM-C/SGLI)が撮影したグリーンランド氷床全体のトゥルーカラー画像*1。図中赤枠が右図の領域。

右:Sentinel-2/OLIが2019年6月17日に撮影したトゥルーカラー画像*2

*1 赤、緑、青にSGLIのVN8(673.5 nm)、VN5(530 nm)、VN3(443 nm)を使用

*2 赤、緑、青にOLIのBand 4(665 nm)、Band 3(560 nm)、Band 2(490 nm)を使用

2019年7月1日更新

世界中の雨の分布がリアルタイムでわかります!

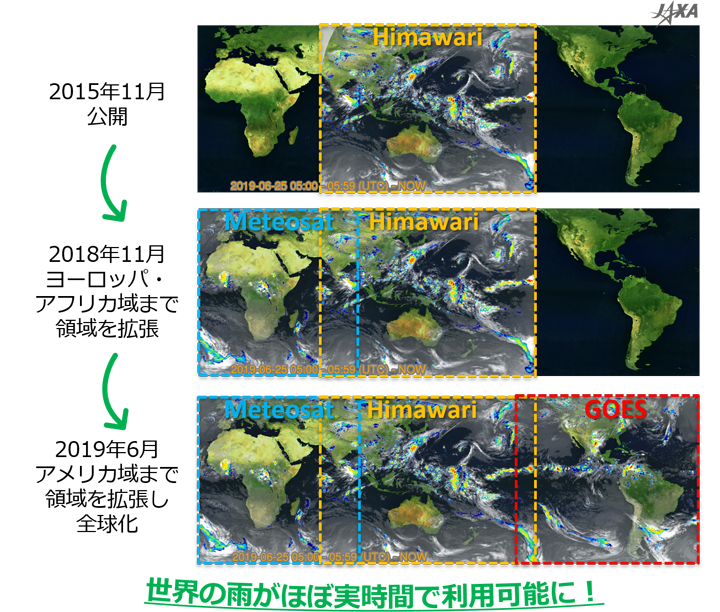

JAXAでは、複数の衛星の観測データを利用し、世界の雨分布情報(GSMaP)を提供しています。2015年11月から、即時性の高い日本の静止気象衛星「ひまわり」のデータを活用することで、ひまわり領域における実時間の降雨分布を提供するJAXA世界の雨分布リアルタイム(GSMaP_NOW)を開発し公開しています。即時性の高い雨分布の画像やデータは、アジア太平洋地域での降水の現況把握に広く活用されています。2018年11月からは、ひまわり観測領域に加えて、欧州の静止気象衛星「Meteosat」観測領域まで対象領域を拡張しました。

この度、アメリカの静止気象衛星「GOES」データを追加することで、JAXA世界の雨分布リアルタイム(GSMaP_NOW)のデータ領域を全球に拡張しました。これにより、発達中の熱帯低気圧や台風・サイクロンなどの世界中の雨の様子をリアルタイムにウェブ上で閲覧できるようになりました。

[詳細はこちら]

図:GSMaP_NOWの領域の拡張。

2019年6月5日更新

EORC久保田拓志 主任研究開発員が、日本気象学会 岸保・立平賞を受賞

JAXA第一宇宙技術部門 地球観測研究センター(EORC)の 久保田拓志 主任研究開発員が、気象庁気象研究所気象観測研究部 青梨和正 部長と共同で、2019年度日本気象学会 岸保・立平賞「衛星観測による全球降水マップの開発と社会での実利用推進に関わる功績」を受賞しました。

受賞の理由となった衛星全球降水マップ(GSMaP)は、準リアルタイムで配信する高精度高分解能の降水データです。

全球降水観測計画(GPM)主衛星を中心として、JAXAの水循環変動観測衛星「しずく」等の複数台のマイクロ波放射計データと気象庁のひまわり8号等の静止気象衛星データを組み合わせて作成します。2007年11月に「JAXA世界の雨分布速報」としてホームページを公開後、利用ユーザは世界121カ国に広がり、降水監視・洪水予測・干ばつ監視・農業等の様々な分野でGSMaPの利用が進んでいます。

日本気象学会で行っている顕彰事業の表彰を現役のJAXA職員が受賞することは、旧宇宙開発事業団(NASDA)等の旧3機関を通じて、これが初めてとなります。

[詳細はこちら]

2019年4月10日更新

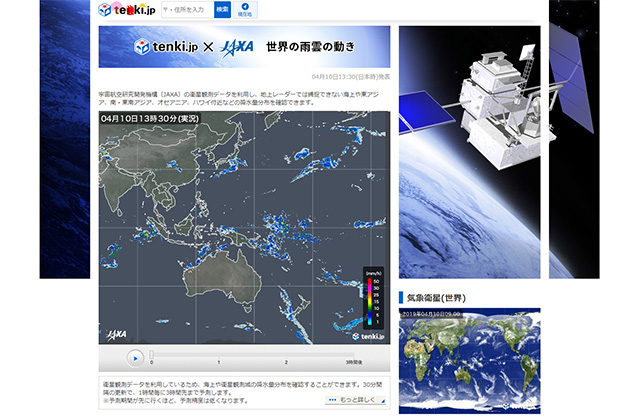

日本気象協会天気予報専門メディア「tenki.jp」における衛星全球降水マップ(GSMaP)実況・予報情報の公開

JAXAは日本気象協会と協力して、GSMaPを用いた予報情報の提供に向けて開発を行って参りました。2019年4月10日より、GSMaPによる降水実況および予報情報が、日本気象協会が運営する天気予報専門メディア「tenki.jp(てんきじぇーぴー)」にて、「tenki.jp×JAXA 世界の雨雲の動き」と題した新サービスとして、提供が開始されました。tenki.jpはWebサイト・アプリを含めた年間ページビュー数は約40億PV、PC・スマートフォン向けWebサイトの月間最大ページビューは約4.2億PV(2018年9月)等、非常に利用者の多い天気予報専門メディアです。

[詳細はこちら]

2019年3月25日更新

衛星全球降水マップ(GSMaP)の海外における農業分野での利活用

JAXAでは、全球降水観測計画(GPM)において、GPM主衛星や水循環変動観測衛星「しずく」など複数の人工衛星データを用いて、「衛星全球降水マップ(GSMaP)」という世界の降水分布データを作成して提供しています。

GSMaPは、これまで気象・防災分野での利用事例が多くありますが、近年は、農業分野においても、作物の生育判断に重要な基本情報としてGSMaPによる降水データの利用が拡がっています。農産物の干ばつ被害のリスク軽減にはさまざまな対策方法がありますが、GSMaPデータが実際に民間企業で利用され、社会実装されている例として「天候インデックス保険」があります。

また、JAXAにおいても農業分野でのGSMaP利用を進めており、東南アジア各国の農業省への農業気象情報の提供のため、JASMIN(JAxa's Satellite based MonItoring Network system)というウェブシステムを開発し、インターネットで公開しています。

JASMINの応用事例として、冒頭の説明にあった天候インデックス保険に関連し、その対象となっているタイチェンマイの干ばつの2015年の例を紹介します。

[詳細はこちら]

2018年10月31日更新

地球が見える2018に、シリーズ「衛星データと数値モデルの融合」(第1回)黄砂やPM2.5など新しい数値モデルデータの公開、を掲載しました

JAXAでは、衛星によって地球の観測を行うことで、さまざまな有用なデータを提供しています。衛星から得られた観測データのみならず、数値モデルとあわせて利用(融合)することで、欠損がなく連続的なデータを作成し、さらに衛星では得られない物理量についても提供することができるようになります。

JAXAは、豊富な観測データを活用して、解析手法の開発やシミュレーションシステムの構築に国内の研究機関と協力して取り組んでいます。

これは、JAXAが地球観測プロジェクトで衛星データの解析技術を蓄積したことと、モデル開発機関がスーパーコンピュータの発達に相まって高分解能のデータを数値モデルに取り込めるようになったシミュレーション技術が飛躍したことの双方により実現しました。

衛星データと数値モデルを融合する最新の研究開発を紹介する3回のシリーズ「衛星データと数値モデルの融合」の第1回として、黄砂やPM2.5に代表される大気中に浮遊する微粒子のシミュレーションをご紹介します。

[詳細はこちら]

2018年10月2日更新

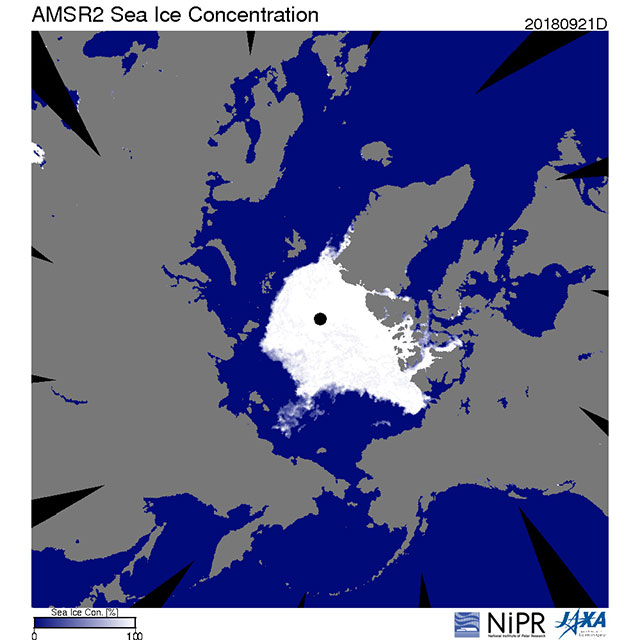

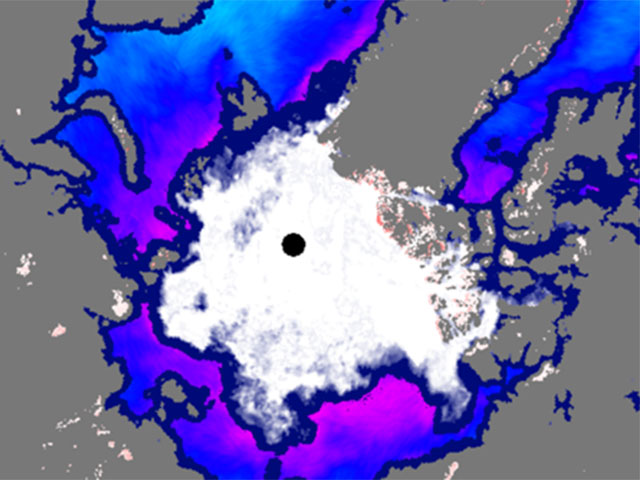

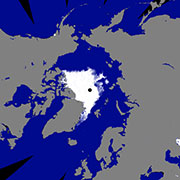

北極海の海氷面積が9月21日に2018年の最小値を記録(地球が見える 2018年)

北極海の海氷域が2018年9月21日に最小面積(446万平方キロメートル)を記録しました。北極海の年間最小海氷面積は2000年代まで減少傾向にありましたが、ここ数年はその傾向に歯止めがかかっており、今年は昨年に比べて微減となりました。今年は北極海上で低気圧性の循環が強く、海氷が大西洋に流れにくい状況であったため、海氷減少が顕著ではなかったと考えられます。一方、2002年以降、一番遅く最小面積を記録したことも注目すべき点です。

今年11月は「北極域研究推進プロジェクト」(ArCS、注1)において、海洋地球研究船「みらい」が初めて初冬のチュクチ海を調査しに行きます。現地で何が起きているのか、海氷の少なさや海洋の温暖化が中緯度の気候へどのような影響が及ぶのか、その鍵となるデータを取得する予定です。

なお、本記事は、宇宙航空研究開発機構の水循環変動観測衛星「しずく」が観測した北極海氷データを提供している国立極地研究所との協力のもとで作成されたものです。

- 北極域研究推進プロジェクト(ArCS: Arctic Challenge for Sustainability):

国立極地研究所、海洋研究開発機構及び北海道大学の3機関が中心となり実施している文部科学省の補助事業。実施期間は2015年9月から2020年3月まで。

2017年9月15日更新

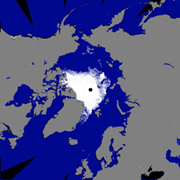

北極海の海氷面積、衛星観測史上初めて年間最小面積の記録更新せず

「しずく」の観測データによると、北極海の海氷域が2017年9月9日に年間最小面積(447.2万平方キロメートル)を記録しました。これは、衛星観測が本格的に始まった衛星観測史上、6番目の年間最小面積となりました。

北極海の海氷面積は毎年9月中旬前後にその年の最小面積を記録しており、2017年は海氷面積は依然小さい状態が続いていますが、1979年以降39年間の記録と比較すると、2005年、2007年、2012年などと5年以内に当時における史上最小を記録していましたが、2017年は史上最小とならなかったことで、観測史上初めて5年を超えて最小記録を更新しない状態となったことが明らかになりました。

気候変動に関する政府間パネル(IPCC)の温室効果ガス排出シナリオに基づく世界各国の気候モデルによる将来予測などでは、将来的に地球温暖化に伴う北極海の海氷面積の消失の可能性などが報告されていますが未解明な部分が多々あり、衛星観測データの継続的な蓄積と、大気・海洋の総合的な研究により、今後さらにその変動メカニズムを解明していくことが望まれます。

2017年7月26日更新

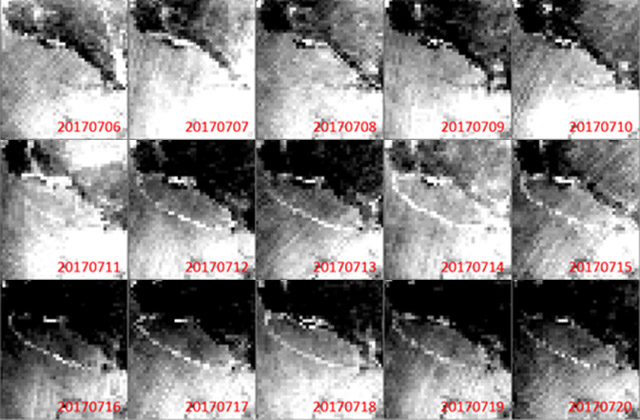

「しずく」南極氷床棚氷からの巨大氷山分離を観測

2017年7月12日、南極半島のラーセンC棚氷から巨大氷山が分離しました。この氷山は三重県に匹敵する大きさ(5,800 km2)で、その重量は1兆トン以上と推定されています。この巨大氷山の分離を、水循環変動観測衛星「しずく」の高性能マイクロ波放射計AMSR2が捉えました。

「しずく」に搭載されている観測センサ(AMSR2)は、昼夜・天候に関わらず同一箇所を毎日2-3回観測できる利点をもっています。現在、南極は1日中太陽の当たらない極夜のため、光学センサでは捉えられない巨大氷山の分離を、高い時間分解能で捉えることができました。

JAXAでは今後も「しずく」や陸域観測技術衛星2号「だいち2号」などを用いて、この巨大氷山の移動を継続して観測していく予定です。

2017年2月21日更新

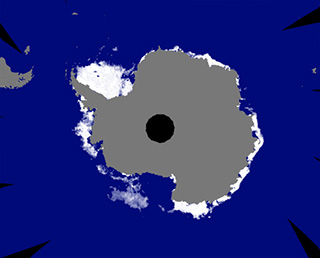

「しずく」が観測 地球上の海氷面積が観測史上最小に

2017年1月14日、水循環変動観測衛星「しずく」の観測データから、地球上に存在する海氷の面積が、1978年の衛星観測開始以降「最小値」になったことがわかりました。JAXAでは、「しずく」の他、2017年度打ち上げ予定の気候変動観測衛星「GCOM-C」などを用いて、グリーンランドや北極海氷をはじめとする北極圏環境変動の観測を継続して行っていく予定です。

2016年7月12日更新

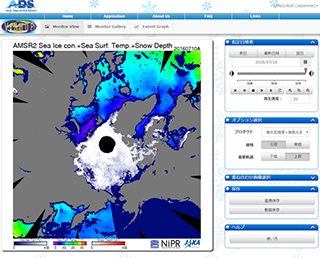

地球観測衛星データを利用した極域環境監視モニターサービスのバージョンアップのお知らせ

国立極地研究所は南北極域の準リアルタイム極域環境監視モニターサービス(ViSHOP)をバージョンアップしました。本サービスは「しずく」の観測データにより、南極・北極の海氷密接度・海面水温・積雪深を可視化し全世界に公開するものです。

主なバージョンアップ内容

- スマートフォン等の各種デバイスに対応

- WebM、GIF、WMV、MP4、MOV、FLV形式の動画保存に対応

- 画像をサムネイル表示するギャラリー(Monitor Gallery)を追加

2015年11月2日更新

「JAXA世界の雨分布リアルタイム」を公開!

地球観測研究センター(EORC)では、現在時刻の降雨情報を提供するGSMaPリアルタイム版(GSMaP_NOW)を開発し、「JAXA世界の雨分布リアルタイム」ウェブサイトから公開を開始しました。

これまで提供してきたGSMaP準リアルタイム版(GSMaP_NRT)では、衛星データの収集に3時間を費やし、1時間でデータ処理することで観測終了後から4時間後の提供をしていましたが、GSMaP_NOWは30分毎に、最近1時間の降雨分布を提供することができます。

2014年2月3日更新

「しずく」観測データのアメリカ海洋大気庁(NOAA)での利用について

JAXAとNOAAは2011年にGCOMデータの利用についての覚書(MOU)を締結しており、NOAAはAMSR2が観測したデータを地上受信局を通してJAXAに伝送する一方で、受信したデータを自ら利用しています。

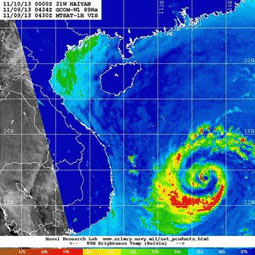

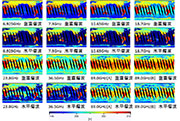

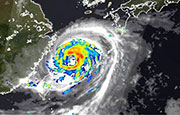

可視光や赤外観測による雲画像で台風の内部構造を把握できない場合でも、AMSR2のマイクロ波観測は雲を通して明瞭に捉えることが可能です。2013年11月にフィリピンに甚大な被害をもたらした台風30号の際には、AMSR2が観測したデータは、NOAAのハリケーンセンターにより、台風の位置や降雨量の特定、構造の解析のために活用されました。その結果などから、AMSR2の観測により得られたデータは台風30号のような勢力が強い台風の観測に適しており、予報の精度向上につながることが認められました。

JAXAは今後も、貴重な衛星観測のデータを有効活用するための開発に努めて参ります。

2013年10月17日 更新

「しずく」が日経地球環境技術賞・優秀賞受賞!

|

|

2013年5月17日 更新

「しずく」地球物理量プロダクトの提供を開始

|

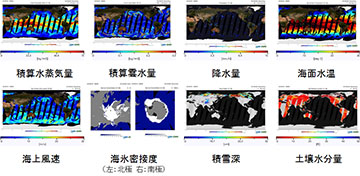

第一期水循環変動観測衛星「しずく」に搭載している高性能マイクロ波放射計2(AMSR2)の観測データから、大気中の水蒸気量や海面の温度など、地球の水に関する物理量を算出した8種類の成果物「地球物理量プロダクト」の提供を、5月17日から開始しました。 |

2013年1月25日 更新

「しずく」輝度温度プロダクトの提供を開始

|

|

2012年12月25日 更新

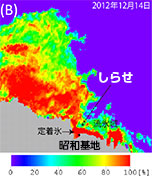

「しずく」の海氷データを南極地域観測隊に提供

|

|

2012年10月1日 更新

「しずく」と海洋地球研究船「みらい」との連携協力による北極海の調査・観測の実施

|

|

2012年9月20日 更新

北極海海氷面積、観測史上最小記録を9月16日に更新

|

|

2012年8月25日 更新

北極海海氷の面積が最小値を記録。「しずく」の観測データから判明

|

|

2012年8月10日 更新

「しずく」、定常運用へ移行

|

|

2012年7月17日 更新

「しずく」がとらえた日本全域の雨の様子(7月12日九州豪雨の様子)

|

|

2012年7月4日 更新

「しずく」搭載センサ(AMSR2)の観測データを取得!

|

|

2012年7月2日 更新

「しずく」、A-Train軌道に投入完了!

|

|

2012年5月19日 更新

「しずく」、クリティカル運用期間終了!

|

|

2012年5月18日 更新

「しずく」に搭載したAMSR2アンテナの展開を成功

|

|

2012年5月18日 更新

「しずく」、太陽電池パドル展開と初期軌道への投入を成功

|

|

2012年5月18日 更新

「しずく」と「SDS-4」を搭載したH-IIAロケット21号機、打ち上げ成功!

|

|

2012年5月14日 更新

「しずく」打ち上げライブ中継を5月18日午前1:10から放送!

|

|

2012年5月1日 更新

「しずく」PAF結合作業を完了

|

|

2012年4月4日 更新

「しずく」を報道機関に公開

|

|

2012年3月21日 更新

「しずく」「SDS-4」/H-IIAロケット21号機の打ち上げ日決定!特設サイトオープン!

|

|

2012年1月12日 更新

「しずく」を報道機関に公開

|

|

2011年9月21日 更新

第一期水循環変動観測衛星(GCOM-W1)の愛称決定!

|

|

2011年7月1日 更新

第一期水循環変動観測衛星(GCOM-W1)の愛称募集!

|

|

2011年2月7日 更新

地球環境変動観測ミッション第3回研究公募のお知らせ

|

|

2011年1月21日 更新

GCOM-W1衛星プロトフライトモデルの正弦波振動試験を実施

|

|

2010年11月26日 更新

GCOM-W1衛星プロトフライトモデルの電磁適合性試験(EMC試験)を実施

|

GCOM-W1に搭載されている高性能マイクロ波放射計2(AMSR2)は、地球からの微弱な電波を観測します。衛星内で動作する電子機器がAMSR2の観測データへ影響を与えないことを確認するため、筑波宇宙センターで電磁適合性試験(EMC試験)を実施しました。 |

2010年8月10日 更新

AMSR2プロトフライトモデルのアンテナ回転試験を実施

|

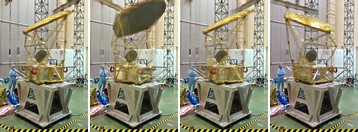

筑波宇宙センターで、GCOM-W1搭載の高性能マイクロ波放射計2(AMSR2)プロトフライトモデル(PFM)の回転試験を実施しました。AMSR2のセンサユニットは、宇宙では1分間に40回転の速さで回転し、1回転中に地表面を約1450kmの幅にわたって観測します。地上での試験では、空気抵抗の影響や、宇宙の無重力を模擬するための装置の制約があり、実際の10分の1以下の速さで回転を行いました。試験の結果、正常に回転することが確認されました。 |

2010年8月4日 更新

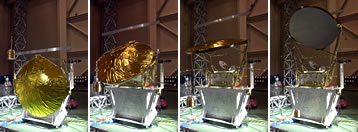

AMSR2プロトフライトモデルのアンテナ展開試験を実施

|

筑波宇宙センターにおいて、GCOM-W1搭載の高性能マイクロ波放射計2(AMSR2)プロトフライトモデル(PFM)のアンテナ展開試験を実施しました。AMSR2のアンテナは折りたたまれた状態で打ち上げられますが、打ち上げ約11時間後に火工品により締結ボルトが切断され、ストラットのジョイント部分に取り付けられているバネの力により展開されます。この試験では、アンテナ展開時に発生する衝撃レベルが、規定のレベル以下であることが確認されました。また、宇宙での無重力を模擬した状態で、正常に展開することが確認されました。 |

2010年3月10日 更新

「地球観測衛星による気候変動監視への期待」シンポジウムのお知らせ

|

|

2008年12月3日 更新

「地球環境変動観測ミッション(GCOM)」シンポジウム

|

|

2008年10月2日 更新

GCOM-W1 構造モデル正弦波振動試験を実施

|

|

2008年8月4日 更新

AMSR2高温校正源EMのソーラ光による熱真空試験を実施

|

|

2008年1月21日 更新

地球環境変動観測ミッション第1回研究公募のお知らせ

|

JAXAは、地球環境変動観測ミッション(GCOM)の第1回研究公募(RA)として、第1期水循環変動観測衛星(GCOM-W1)に関する地球物理量導出のためのアルゴリズム開発、地球物理量プロダクトの検証、ならびにデータの応用に直接関連する研究を公募します。この研究公募には、国内外のあらゆる機関(教育機関*ただし学生を除く、民間、非営利団体、日本政府の機関)から応募ができます。 |

第一期水循環変動観測衛星「しずく」(GCOM-W1)が「2013年 日経地球環境技術賞」の優秀賞を受賞しました。本賞は日本経済新聞社が主催し、地球環境保全のための優れた成果を表彰しています。

第一期水循環変動観測衛星「しずく」(GCOM-W1)が「2013年 日経地球環境技術賞」の優秀賞を受賞しました。本賞は日本経済新聞社が主催し、地球環境保全のための優れた成果を表彰しています。

第一期水循環変動観測衛星「しずく」の初期校正作業が完了しました。

第一期水循環変動観測衛星「しずく」の初期校正作業が完了しました。 JAXAは2012年12月1日より、「しずく」が観測した南極の海氷データを南極地域観測隊へ提供しています。

JAXAは2012年12月1日より、「しずく」が観測した南極の海氷データを南極地域観測隊へ提供しています。 JAXAは、海洋研究開発機構(JAMSTEC)と、地球環境分野における観測衛星データと海洋に展開する観測システムから得られる現場データとの融合等、海洋と宇宙の連携を進めています。

JAXAは、海洋研究開発機構(JAMSTEC)と、地球環境分野における観測衛星データと海洋に展開する観測システムから得られる現場データとの融合等、海洋と宇宙の連携を進めています。 第一期水循環変動観測衛星「しずく」のマイクロ波放射計が観測した海氷データを解析した結果、北極海の海氷面積が9月16日に349万平方キロメートルとなり、観測史上最小記録を更新しました。

第一期水循環変動観測衛星「しずく」のマイクロ波放射計が観測した海氷データを解析した結果、北極海の海氷面積が9月16日に349万平方キロメートルとなり、観測史上最小記録を更新しました。 継続して地球の観測を行っている「しずく」のマイクロ波放射計が観測した海氷データを解析した結果、今年の北極海の海氷は、観測史上最も小さい面積を記録したことを確認しました。

継続して地球の観測を行っている「しずく」のマイクロ波放射計が観測した海氷データを解析した結果、今年の北極海の海氷は、観測史上最も小さい面積を記録したことを確認しました。 2012年5月18日に種子島宇宙センターから打ち上げた第一期水循環変動観測衛星「しずく」(GCOM-W1)は、計画どおり初期機能確認を終了し、8月10日より定常観測運用に移行します。今後は、地上観測データとの比較などによるデータの精度確認やデータ補正等を行う、初期校正検証を実施していきます。

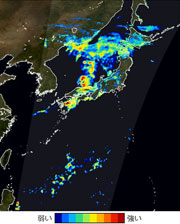

2012年5月18日に種子島宇宙センターから打ち上げた第一期水循環変動観測衛星「しずく」(GCOM-W1)は、計画どおり初期機能確認を終了し、8月10日より定常観測運用に移行します。今後は、地上観測データとの比較などによるデータの精度確認やデータ補正等を行う、初期校正検証を実施していきます。 図は、7月12日午前2時頃(日本時間)に日本の上空を通過した「しずく」が観測した雨の画像です。青色から緑色は弱い雨、黄色から赤色が強い雨を示しています。「しずく」による雨の観測データはまだ検証が終わっていませんが、熊本から大分にかけての九州地方を中心に、中国地方から日本海上の広い範囲で強い雨が降っていたことがはっきりわかります。

図は、7月12日午前2時頃(日本時間)に日本の上空を通過した「しずく」が観測した雨の画像です。青色から緑色は弱い雨、黄色から赤色が強い雨を示しています。「しずく」による雨の観測データはまだ検証が終わっていませんが、熊本から大分にかけての九州地方を中心に、中国地方から日本海上の広い範囲で強い雨が降っていたことがはっきりわかります。 2012年5月18日に種子島宇宙センターから打ち上げられた第一期水循環変動観測衛星「しずく」は、6月29日にA-Train軌道に投入された後、搭載している高性能マイクロ波放射計(AMSR2)で、7月3日から地球の観測を開始し、データを取得しました。

2012年5月18日に種子島宇宙センターから打ち上げられた第一期水循環変動観測衛星「しずく」は、6月29日にA-Train軌道に投入された後、搭載している高性能マイクロ波放射計(AMSR2)で、7月3日から地球の観測を開始し、データを取得しました。 5月18日にH-IIAロケット21号機で種子島宇宙センターから打ち上げた第一期水循環変動観測衛星「しずく」が、A-Train軌道の所定の位置に投入されたことを確認しました。A-Trainとは、各国の衛星が協力して地球全体を観測するシステムで、日本からは今回はじめて「しずく」が参加します。

5月18日にH-IIAロケット21号機で種子島宇宙センターから打ち上げた第一期水循環変動観測衛星「しずく」が、A-Train軌道の所定の位置に投入されたことを確認しました。A-Trainとは、各国の衛星が協力して地球全体を観測するシステムで、日本からは今回はじめて「しずく」が参加します。 5月18日に種子島宇宙センターから打ち上げた第一期水循環変動観測衛星「しずく」は、初期軌道の投入およびAMSR2ランアップを完了し、そのほか重要なイベントを正常に終えたため、クリティカル運用を終了しました。今後は各国の衛星と協力して地球全体を観測する地球観測ミッション「A-Train」に参加するため、約45日かけて「A-Train軌道」に投入するとともに、初期機能確認を約3ヵ月間行う予定です。

5月18日に種子島宇宙センターから打ち上げた第一期水循環変動観測衛星「しずく」は、初期軌道の投入およびAMSR2ランアップを完了し、そのほか重要なイベントを正常に終えたため、クリティカル運用を終了しました。今後は各国の衛星と協力して地球全体を観測する地球観測ミッション「A-Train」に参加するため、約45日かけて「A-Train軌道」に投入するとともに、初期機能確認を約3ヵ月間行う予定です。 第一期水循環変動観測衛星「しずく」が搭載する高性能マイクロ波放射計2(AMSR2)が正常に展開され、その様子が撮像されました。AMSR2は、地表面や海面などから自然に放射されるマイクロ波と呼ばれる電磁波を計測し、降水量や水蒸気量、積雪の深さなどを観測する重要なセンサです。

第一期水循環変動観測衛星「しずく」が搭載する高性能マイクロ波放射計2(AMSR2)が正常に展開され、その様子が撮像されました。AMSR2は、地表面や海面などから自然に放射されるマイクロ波と呼ばれる電磁波を計測し、降水量や水蒸気量、積雪の深さなどを観測する重要なセンサです。 第一期水循環変動観測衛星「しずく」の太陽電池パドルが、オーストラリア上空で正常に展開した様子を、搭載するカメラが捉えました。また、「しずく」の軌道計算を行った結果、所定の初期軌道に投入されていることを確認しました。今後は「しずく」に搭載した高性能マイクロ波放射計2(AMSR2)のアンテナを展開する予定です。

第一期水循環変動観測衛星「しずく」の太陽電池パドルが、オーストラリア上空で正常に展開した様子を、搭載するカメラが捉えました。また、「しずく」の軌道計算を行った結果、所定の初期軌道に投入されていることを確認しました。今後は「しずく」に搭載した高性能マイクロ波放射計2(AMSR2)のアンテナを展開する予定です。 5月18日(金)1時39分(日本時間)に、第一期水循環変動観測衛星「しずく」および相乗り衛星の小型実証衛星4型(SDS-4)を搭載したH-IIAロケット21号機が、種子島宇宙センターから打ち上がりました。ロケットは正常に飛行し、打ち上げ後約22分59秒には「しずく」を分離。その後、計画通り小型実証衛星4型(SDS-4)を分離したことを確認しました。今後「しずく」はAMSR2アンテナの展開等を行う予定です。引き続き、皆様からの応援メッセージをお待ちしております!

5月18日(金)1時39分(日本時間)に、第一期水循環変動観測衛星「しずく」および相乗り衛星の小型実証衛星4型(SDS-4)を搭載したH-IIAロケット21号機が、種子島宇宙センターから打ち上がりました。ロケットは正常に飛行し、打ち上げ後約22分59秒には「しずく」を分離。その後、計画通り小型実証衛星4型(SDS-4)を分離したことを確認しました。今後「しずく」はAMSR2アンテナの展開等を行う予定です。引き続き、皆様からの応援メッセージをお待ちしております! いよいよ今週5月18日(金)の午前1:39頃に、第一期水循環変動観測衛星「しずく」を種子島宇宙センターから打ち上げる予定です。JAXAでは、打ち上げライブ中継の放送を5月18日午前1:10頃から開始する予定です。ケーブルテレビやウェブサイト、携帯電話やスマートフォンでもご覧いただけますので、「しずく」の打ち上げの様子をリアルタイムで一緒に見守りましょう!

いよいよ今週5月18日(金)の午前1:39頃に、第一期水循環変動観測衛星「しずく」を種子島宇宙センターから打ち上げる予定です。JAXAでは、打ち上げライブ中継の放送を5月18日午前1:10頃から開始する予定です。ケーブルテレビやウェブサイト、携帯電話やスマートフォンでもご覧いただけますので、「しずく」の打ち上げの様子をリアルタイムで一緒に見守りましょう! 4月26日、種子島宇宙センターの衛星フェアリング組立棟で、第一期水循環変動観測衛星「しずく」を、ロケットと衛星をつなぐ台座である衛星分離部(Payload Attach Fitting: PAF)に結合しました。作業は順調に進んでおり、今後は衛星フェアリングへの格納作業などを行う予定です。

4月26日、種子島宇宙センターの衛星フェアリング組立棟で、第一期水循環変動観測衛星「しずく」を、ロケットと衛星をつなぐ台座である衛星分離部(Payload Attach Fitting: PAF)に結合しました。作業は順調に進んでおり、今後は衛星フェアリングへの格納作業などを行う予定です。 4月4日、種子島宇宙センターにおいて、第一期水循環変動観測衛星「しずく」(GCOM-W1)を報道機関に向けて公開しました。

4月4日、種子島宇宙センターにおいて、第一期水循環変動観測衛星「しずく」(GCOM-W1)を報道機関に向けて公開しました。 第一期水循環変動観測衛星「しずく」(GCOM-W1)を搭載するH-IIAロケット21号機の打ち上げ予定日時が2012年5月18日(金)1時39分頃(日本時間)に決まりました! なお、今回は相乗り衛星として小型実証衛星4型「SDS-4」も一緒に搭載し打ち上げる予定です。この度、打ち上げに向けた特設サイトをオープンしましたので、ぜひご覧ください。

第一期水循環変動観測衛星「しずく」(GCOM-W1)を搭載するH-IIAロケット21号機の打ち上げ予定日時が2012年5月18日(金)1時39分頃(日本時間)に決まりました! なお、今回は相乗り衛星として小型実証衛星4型「SDS-4」も一緒に搭載し打ち上げる予定です。この度、打ち上げに向けた特設サイトをオープンしましたので、ぜひご覧ください。 1月10日、筑波宇宙センターで、第一期水循環変動観測衛星「しずく」を報道機関に向けて公開しました。

1月10日、筑波宇宙センターで、第一期水循環変動観測衛星「しずく」を報道機関に向けて公開しました。 第一期水循環変動観測衛星(GCOM-W1)の愛称を約2ヵ月間にわたり募集した結果 20,998件もの応募をいただき、この度GCOM-W1の愛称は最も多くの応募を得た「しずく」に決まりました。提案理由には“一滴の「しずく」が雨となり、海に流れ、水蒸気になり、さらには氷にもなる、その循環を観測するから”といった内容が多くみられ、GCOM-W1のミッション内容を的確に表していることも選定のポイントとなりました。「しずく」とご提案いただいた方全員に認定証・記念品を順次送付いたします。

第一期水循環変動観測衛星(GCOM-W1)の愛称を約2ヵ月間にわたり募集した結果 20,998件もの応募をいただき、この度GCOM-W1の愛称は最も多くの応募を得た「しずく」に決まりました。提案理由には“一滴の「しずく」が雨となり、海に流れ、水蒸気になり、さらには氷にもなる、その循環を観測するから”といった内容が多くみられ、GCOM-W1のミッション内容を的確に表していることも選定のポイントとなりました。「しずく」とご提案いただいた方全員に認定証・記念品を順次送付いたします。 平成23年度に打ち上げ予定の「第一期水循環変動観測衛星 GCOM-W1」の愛称を募集します。

平成23年度に打ち上げ予定の「第一期水循環変動観測衛星 GCOM-W1」の愛称を募集します。 JAXAは、地球環境変動観測ミッション(GCOM)の第3回研究公募(RA)として、第1期水循環変動観測衛星(GCOM-W1)に関する地球物理量導出のためのアルゴリズム開発、検証、応用研究と、GCOM-W1のデータを主体とした複合センサ研究について、2011年度から始まる3年間の研究を募集します。この研究公募には、教育機関、官庁、株式会社、株式非公開の企業やその他のグループなどの、国内外の何らかの組織・機関に属している研究者(学生は除く)であれば、応募することができます。

JAXAは、地球環境変動観測ミッション(GCOM)の第3回研究公募(RA)として、第1期水循環変動観測衛星(GCOM-W1)に関する地球物理量導出のためのアルゴリズム開発、検証、応用研究と、GCOM-W1のデータを主体とした複合センサ研究について、2011年度から始まる3年間の研究を募集します。この研究公募には、教育機関、官庁、株式会社、株式非公開の企業やその他のグループなどの、国内外の何らかの組織・機関に属している研究者(学生は除く)であれば、応募することができます。 筑波宇宙センターにおいて、GCOM-W1衛星プロトフライトモデルの正弦波振動試験を実施しました。

筑波宇宙センターにおいて、GCOM-W1衛星プロトフライトモデルの正弦波振動試験を実施しました。

4月15日(木)に、ホテルパシフィック東京で、「地球観測衛星による気候変動監視への期待」シンポジウムを開催します。

4月15日(木)に、ホテルパシフィック東京で、「地球観測衛星による気候変動監視への期待」シンポジウムを開催します。 本シンポジウムは、GCOM計画の背景、目的、役割、並びに衛星観測による気候変動研究の現状などについて、本計画を推進するJAXAおよび関係協力機関の方々による報告を行い、GCOM計画及び地球環境問題へのご来場の方々のご理解を頂きたく開催いたします。

本シンポジウムは、GCOM計画の背景、目的、役割、並びに衛星観測による気候変動研究の現状などについて、本計画を推進するJAXAおよび関係協力機関の方々による報告を行い、GCOM計画及び地球環境問題へのご来場の方々のご理解を頂きたく開催いたします。 GCOM-W1の構造モデルの正弦波振動試験を実施いたしました。

GCOM-W1の構造モデルの正弦波振動試験を実施いたしました。  7月30日から8月4日にかけて、筑波宇宙センター8Mチャンバ棟にて、GCOM-W1に搭載する高性能マイクロ波放射計(AMSR2:アムサーツー)の高温校正源EMのソーラ光による熱真空試験を実施しました。この試験は、宇宙環境を模擬したチャンバに、衛星に搭載するセンサの部分モデルを入れ、ソーラ光を当て続け、正常に機能するかどうか試験するものです。

7月30日から8月4日にかけて、筑波宇宙センター8Mチャンバ棟にて、GCOM-W1に搭載する高性能マイクロ波放射計(AMSR2:アムサーツー)の高温校正源EMのソーラ光による熱真空試験を実施しました。この試験は、宇宙環境を模擬したチャンバに、衛星に搭載するセンサの部分モデルを入れ、ソーラ光を当て続け、正常に機能するかどうか試験するものです。