宇宙の目でインフラをモニタリング

— 今井さんのお仕事についてお聞かせいただけますか?

陸域観測技術衛星「だいち」※1

陸域観測技術衛星「だいち」※1

国際航業は1947年に創業された会社で、主に空間情報技術をベースとした技術サービス事業を展開しています。私が所属するリモートセンシンググループでは、人工衛星や航空機から取得したデータを使ったサービスを提供しています。1980年代に衛星画像の解析システムをいち早く導入し、衛星に関わる業務を始めました。当初は外国の衛星が中心でしたが、今はJAXAの衛星データも数多く活用しています。1992年に打ち上げられた地球資源衛星「ふよう1号」や1996年打ち上げの地球観測プラットフォーム技術衛星「みどり」の頃から使っていますので、かなり実績はあると思います。特に、2006年に陸域観測技術衛星「だいち」が打ち上がってからは、それまで中心だった途上国での地図作りや研究開発的な業務だけでなく、森林、農業、環境、防災、資源といった幅広い分野にまで仕事が広がるようになりました。人間の目に見える可視光や赤外線で観測を行う光学センサに加え、電波を送受信して観測を行うSARデータまで、多種多様な衛星データを使って仕事をしています。

— SARというのは、「だいち」に搭載されたPALSAR(フェーズドアレイ方式Lバンド合成開口レーダ)のことですね。SARのデータはどのように活用されているのでしょうか?

沖縄県にあるロックフィルダム

沖縄県にあるロックフィルダム

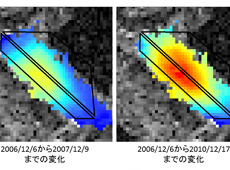

SARの特徴は、昼夜や天候に関係なく観測できることです。そのSARを使って、インフラおよび地盤沈下を監視することに力を入れています。同じ場所を複数回SARで観測して、そのデータの差をとり、地表の位置がどれだけ変わったかを調べます。この技術を「差分干渉SAR」と言いますが、それを使ってダムの堤体の変位量を測定する研究を、数年前から土木研究所、山口大学と共同で行っています。堤体というのは、ダムの水をせき止めている本体のところで、水の圧力等がかかると変位し、少し沈んだりゆがんだりしてきますので、その変位量を調べます。

その一方で、弊社は、独自開発した小型のGPSセンサを、ダムや土砂崩れが心配される斜面に設置し、24時間体制で変位をモニタリングするサービスを提供しています。GPSでは、設置した“点”ごとの正確な変位量は分かるものの、ダム全体の“面”の情報を得ることができません。そこで、GPSとSARを連動させて、ダム全体の堤体変位を測定する取り組みを始めました。実験を行ってGPSとSARのデータを比較したところ、多少のばらつきがあるものの、変位のパターンはとても似通っていましたので、SARによる変位解析の信頼性が高いことが実証されています。

私たちが実証実験を行ったダムは、沖縄県にあるロックフィルダムで、コンクリートのダムと違って、石と土で造ったダムです。このようなダムは全国に2000近くあります。コンクリートのように固くないため、ダムの堤体が沈下することは想定されていて、定期的にその変位量を測ることが国の規定で定められています。これまで、その測定は、光波測量という光を使って距離を測る方法が一般的でしたが、近年、それをGPSに変えようという動きがあります。光波測量に要する人件費よりも、GPSで監視する方が長期的に見ると低コストですし、効率的でかつ精度が高いという理由です。

近年、GPSはかなり小型化し、安価になってきました。しかし、安いとはいえ、堤体の変位を測定するためのGPSを1台設置するのに数十万円かかりますので、多点設置するとそれなりに費用がかかります。そのため、まず衛星で大まかに測定し、異常が出たところだけGPSで詳しく調査しようというのが、私たちの狙いです。衛星は一度に広い範囲を撮影できるというメリットがありますので、十数カ所のダムをまとめて測定することもできます。そのため、衛星を併用した方がGPSだけで測定するよりも費用対効果が高く、コストダウンになると期待されています。

求められるのは結果と情報の質

— 将来的には衛星だけで測定したいというお考えですか?

GPSを使ったインフラのモニタリング

GPSを使ったインフラのモニタリング

いいえ、違います。衛星は既存の方法に置き換わるものだとは思っていません。例えば、GPSと衛星を比較した場合、費用対効果は衛星の方が高いのですが、精度はGPSの方が高いため、どちらが良いと一概には言えません。衛星の利点を生かしつつ、既存の方法と衛星をうまく組み合わせてやっていきたいと思っています。今の時代に求められる、無駄なコストを省いて、かつ正確な情報を効率よく得るという考えです。今は、実用化に向けて、SARのデータがどこまで正確かを検証しています。

— 衛星データの利用を広める上での課題はありますか?

衛星の技術が向上して、使えるデータが増えてきたとはいえ、リモートセンシングに対する認知度がまだまだ低いのが課題です。衛星データは “使える”情報であるということが、世の中で十分に知られていないのです。特にSARデータは、目で見てすぐ分かる光学センサの画像とは違って一般になじみがないですし、差分干渉SARの技術を使う解析はリモートセンシングの中でも難しい分野なので……。衛星を活用すれば業務にどんなメリットがあるのかを、費用対効果も含めてお客さまにきちんと理解してもらうこと、産学官でうまく連携をとりながら、世の中へ普及・啓発を図っていくことが、今後の大きな課題になると思います。

定常的なインフラ管理の業務にも衛星データを使ってもらえるようにしていきたいです。災害時に衛星を使って緊急観測することはとても重要で、それによって成果が出ると、一般の方へのインパクトは確かに強いです。けれどそれは、残念ながら、その時だけなんですよね。やはり、平常時にどう衛星を使っているかという導入事例を積み重ねることで、世の中でもっと使ってもらえるようになると信じています。

— ユーザーに衛星画像の価値を見出してもらえるかが重要ですね。

モニタリングで求められることは、迅速性・正確性・継続性の3つです。お客さまにとってGPSやSARといった方法論は重要ではなく、より速く正確に、かつ継続してデータが得られるかという点を総合的に見て判断されます。プロセスではなく、結果や情報の質が重要視されるのです。定期的に監視を繰り返し、それを、10年、20年、30年先もずっと継続して行うこと。私たちは既に、GPSによるインフラのモニタリングサービスを提供していますが、その現場でも、頻度の高さや継続性が強く求められます。SARによる観測でも、そういった部分を追求していくことになるのではないでしょうか。特に差分干渉SARでは、最低でも2回以上同じ場所を観測し、その変化量を解析しますので、観測頻度をいかに高めるかが重要になってくると思います。実は、GPSによるモニタリングサービスが実用化に至るまでに、15年くらいかかりました。ですから、多少時間がかかっても地道に実績を積み重ねることで、SARの実用化を目指したいと思っています。

「だいち2号」による利用の拡大を目指す

— 昨年打ち上げられた陸域観測技術衛星2号「だいち2号」の画像の配布が始まりましたが、そちらについてはいかがでしょうか?

陸域観測技術衛星2号「だいち2号」※1

陸域観測技術衛星2号「だいち2号」※1

もちろん、「だいち2号」のデータも活用したいと思っています。これまで使っていた「だいち」のSAR画像は解像度が10mでしたが、「だいち2号」の解像度は3mに上がりました。解像度が3倍になれば、より小さい構造物にも適用できると思います。高架橋や道路、河川の堤防、崩壊の危険がある斜面など、ダム以外の構造物のモニタリングにもSARデータを活用していきたいと思います。また、ダムの実証実験で得た成果を、ほかの分野にも広げていければと思っています。

— 貴社では、幅広い分野で衛星データを使っているとのことですが、具体的にどのように活用されているのでしょうか?

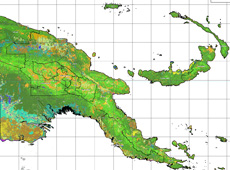

パプアニューニギアの森林の解析結果。森林の有無や木の種類などが分かる。※3

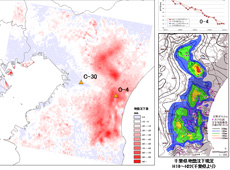

SARを使ったインフラのモニタリングはまだ始まったばかりですが、森林、農業、防災などの分野で、衛星データを実用的に使っています。例えば、森林分野では、光学センサとSARの両方を使って森林をモニタリングします。森林の減少や劣化、樹種などの情報を取得して、森林保全に役立てていただいています。近年は、地球温暖化に関連して、途上国の森林を守るために取り組む「REDD+(レッドプラス)」という活動があり、その中で、ラオスやパプアニューギニアなど一国すべての森林の解析を行ったという実績もあります。また農業では、水稲の作付調査などを行っています。こちらも、光学センサとSARの両方のデータを活用します。

一方、防災分野では、地盤沈下や地殻変動といった地面の動きをSARで調べることができます。地震大国の日本では、地殻変動の動きを捉えることで地震予知に貢献しようという研究が長年培われてきました。でもそれは主に地上からのモニタリングで、これからはそれに宇宙からの目が加わります。このように、衛星データの活用法はさまざまです。新しい「だいち2号」の観測により、その活用領域がさらに広がると期待しています。これまでは、公共事業で衛星データを活用することが多かったですが、今後は民間ユーザー向けにも利用を広げていくよう努めたいと思います。

自国で衛星を持つことが強みになる

— JAXAに期待することはございますか?

私たちはJICA等による海外の仕事に従事することが多いのですが、日本の衛星を担いで海外に入っていくことが、すごく大きな強みになります。観測からコンサルティングまで日本ですべて一手に引き受けられることに、戦略的価値があるのです。ですから、これからも衛星を打ち上げ続けてほしいと思います。また、高頻度の観測が実現することにも期待します。技術開発ミッションと並行して、実用のための衛星をぜひ打ち上げてほしいと思います。JAXAは研究機関という側面もありますから、研究用途に合わせて、さまざまな観測を1つの衛星で行うことが多かったです。「だいち」のPALSARにも観測角度や偏波の種類が異なる観測モードが100近くあって、必然的に1つの観測にかけられる時間が限られてしまいました。将来的には、小さくても良いので、差分干渉SARに最適化された衛星ができればいいなと思います。インフラは全国に大量にあり、そのモニタリングには世間からの要請が非常に強いです。ですから、SARを使って、日本のインフラを24時間365日監視できるようになればと思います。

- 画像提供:

- 土木研究所、国際航業

※1印の画像 JAXA

※2印の画像 国際航業

※3印の画像 JICA

今井靖晃(いまいやすてる)

国際航業株式会社 空間情報基盤技術部 リモートセンシンググループ グループ長

1998年、東北大学理学部地圏環境科学科卒業。同年、国際航業株式会社入社。2011年より早稲田大学環境総合研究センター招聘研究員、2013年より千葉大学環境リモートセンシング研究センター非常勤講師を兼任する。日本写真測量学会員。日本リモートセンシング学会員。

[ 2015年2月10日 ]

- 事故や災害を防ぐ宇宙からのインフラ監視

- 海氷を観る衛星が北極海航路の安全を守る

- 世界の暮らしを支えるデジタル3D地図

- 衛星データを体験学習プログラムに

- 宇宙からの電波で大地に星座を描く