街全体をキャンバスにした地上絵

— 鈴木先生の研究テーマを教えていただけますか?

私はメディアアートと呼ばれる分野を研究しています。研究テーマは「人工衛星を利用した地上絵の制作」で、宇宙と芸術のつながりに注目しています。

— 昨年5月に打ち上げられた陸域観測技術衛星「だいち2号」を使ったアートプロジェクトをJAXAと共同研究なさっているそうですね。

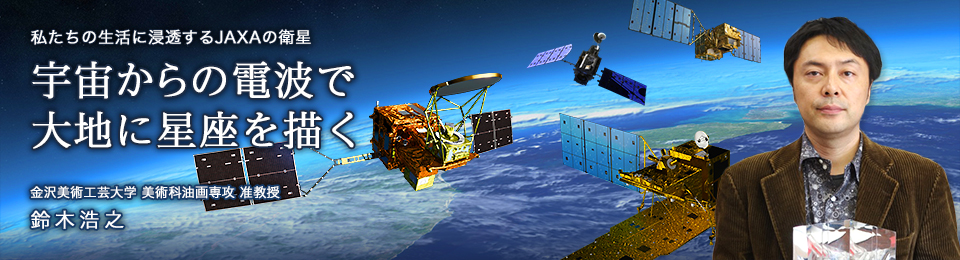

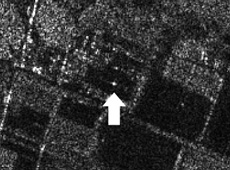

「だいち2号」で撮影された電波反射器 ※1

「だいち2号」で撮影された電波反射器 ※1

「だいちの星座」プロジェクトといって、街全体をキャンバスに見立て、衛星を利用して地上絵を制作します。「だいち2号」に搭載されたPALSAR-2(フェーズドアレイ方式Lバンド合成開口レーダ)の電波を、地上に設置した電波反射器で反射させて、「だいち2号」が撮影する画像に写り込ませます。すると、電波反射器のところが白い点となって光り、まるで星のように見えます。反射器の数だけ強い光を伴う星ができ、その点を結ぶことで、星座ができるというわけです。鹿児島県南種子町主催の「こども宇宙芸術教室」の一環として、2014年12月26日に地上絵の制作が行われ、8小学校の約200人が参加して「たねがしま座」を描きました。2015年2月21日にはつくば市、3月7日に守谷市、10月4日に金沢市で地上絵の制作を行う予定です。参加者はその街の子どもたちを中心に募集します。

— 新たに「つくば座」「もりや座」「かなざわ座」ができるのですね。電波反射器は自分たちで用意するのでしょうか? その数は決められているのでしょうか?

人間リフレクターをまとった学生たち。手前にあるのは電波反射器。

人間リフレクターをまとった学生たち。手前にあるのは電波反射器。

電波反射器は、ホームセンターに市販されている材料を使って自分たちで作ります。折り畳み式なので持ち運びが簡単で、折りたたんだ状態のサイズが1m×1m×15cmで、重さは約2.5kgと軽量です。設置する反射器の数は場所によって異なり、それぞれの街で、それぞれの新しい星座を描くというコンセプトでやっています。地上絵を制作する日や、より強い反射を得られる反射器の向きは、「だいち2号」の軌道によって決められます。「たねがしま座」の場合は、南種子島町にある8つの小学校と種子島宇宙センターの1つ、計9ヵ所に反射器を設置しました。また、子どもたちが、アルミ製のシートをまとって電波反射器を囲み、「星」を大きく見せる工夫もしました。実はこの人間リフレクターは、私の研究室で考え出されたもので、2014年11月に行われたJAXA地球観測センターの一般公開で初めて実施したところ、見事に撮像に成功しました。そこで、種子島でも挑戦してみることにしたのです。

— 街ごとにできる新しい星座には夢がありますね。

種子島の子どもが描いた星座

種子島の子どもが描いた星座

実際には、子どもたち一人一人が自分の星座を描くと言った方がよいかもしれません。種子島で事前に行った「こども宇宙芸術教室/レクチャー・ワークショップ」では、実際にできる星座の形を使って、自分たちの星座を考えてもらいました。昔、星座は旅人にとって道標となり、将来の方向を決めるものでした。そういう意味で、子どもたちには、将来の夢を重ねながら、どんな星座に見えるか絵を描いてもらったんです。バレエ座、宇宙飛行士座などいろいろな星座ができ、子どもたちは星座に彼らなりの意味を持たせ、愛着をもっているようでした。実際に地上絵の制作を行うとき、子どもたちはきっと特別な思いで参加してくれていたと思います。

宇宙から能動的に地球を見る

— オリジナルの星座を描くことを通じて、子どもたちは宇宙にも興味を抱くようになるのでしょうか?

種子島宇宙センターで行われた衛星見学会

種子島宇宙センターで行われた衛星見学会

このプロジェクトの目的は、宇宙と芸術への関心を高めることです。星を描くことだけでなく、子どもたちの目を宇宙にも向かせたいと思っています。そこで種子島では、「だいち2号」の衛星見学会や打ち上げ見学会も開催しました。衛星見学会では、本研究の共同研究者であるJAXA地球観測研究センターの開発員の方に、衛星に搭載されたレーダや、そこから電波が送られてきて画像を撮るといった話をしていただきました。実際に打ち上げられる衛星が目の前にあったこともあり、子どもたちは衛星を身近に感じ、この衛星がまさに自分たちを宇宙から撮るんだと興奮し、目を輝かせて聞いていました。衛星に対する見方がだいぶ変わった瞬間だったと思います。衛星を利用して星座の絵を描くということが、科学の知識に直接結びついているんだと実感でき、宇宙芸術の活動に意味があると思いました。

— このプロジェクトはどのようにして生まれたのですか?

2010年に行われた実験の様子

2010年に行われた実験の様子

2010年に描かれた地上絵。作品名「Microcosm/November 29th, 2010 at 10:18 p.m. in Kanazawa」 ※2

私はもともと、地球外の視点から地球を見ることに関心があり、しかも能動的に見たいと思っていました。与えられた地球の画像を見るという受け身的な「地球観」ではなく、自らが宇宙にあるリソースを使って地球を見たいと思っていたのです。それを可能にするのが人工衛星だと思ったわけです。そこで、「だいち2号」の前の「だいち」という衛星を利用して、地上絵を制作するという研究を行っていました。2010年には、金沢美術工芸大学の学生らが作った電波反射器を、金沢市内の広場や公園数カ所に設置して、衛星のレーダの電波を反射させて地上絵を描くという実験を行いました。レーダは天候に関係なく撮影できますので、衛星が金沢の上空を通る日に雨が降っていても予定通り実施できるのが利点でした。この実験では、反射器を設置して撮影した約1ヵ月後に、反射器なしの画像を撮影して、その2つの画像の差を抽出することで、都市が変化した痕跡を星空のように見立てようと計画しました。実験の結果、実際に車の移動など人間活動の変化によってレーダの反射率が変わり、その部分が星のように見えることが分かりました。ところが、2回目の実験を行う前に「だいち」の運用が停止して、私の研究は中断してしまいました。その後、JAXAが「だいち2号」を利用した研究公募をすると知り、それに応募して採択されたことで、私の研究は「だいちの星座」プロジェクトへと引き継がれることになりました。

— 能動的に地球を見てみたいという気持ちが、衛星と芸術を結びつけるきっかけになったのですね。

私は、受動的な感動ではなく、自らが参加したいし、ほかのみんなにも参加してほしい。そして、プロジェクトに参加した人たちにも能動的な地球観を感じてほしいという思いがあったので、自分たちを写し込む衛星に魅力を感じました。例えば、演劇でも、客席で見るよりも、自分が舞台に立って演じる方が楽しいという人がいますよね。私はその後者の方で、自らが参加して楽しみたいという方です。新しい地球観を得れば、その人の社会認識にも影響を与えると考えています。

芸術だけでなく教育的な魅力もある

— プロジェクトに参加した大学生の反応はいかがでしたか?

自分たちが衛星に写る地上絵を描いているという喜びもあるようですが、私が面白いと思ったのは、子どもにそれを伝えることに喜びを感じている学生が多いことです。要するに、教育活動としての魅力があるととらえているのです。例えば、昨年の10月に種子島の小学校でワークショップをしたときに、金沢美術工芸大学の学生だけでなく、鹿児島大学の教育学部の学生にも協力してもらいました。鹿児島の学生たちは、「12月の撮影は、自費でもいいからぜひ参加したい」と言っていましたね。小学生たちが生き生きとワークショップに取り組むので、教える側も楽しく、このような活動に興味を抱いたようです。

— このプロジェクトを実施してご自身にも変化はありましたか?

JAXA地球観測センターの一般公開で実施した「だいち2号に写ろう」イベントで撮影された画像 ※1

地球観がだいぶ変わりました。特に、人間リフレクターが衛星画像に写り込んだのは、すごく感動的でしたね。宇宙からの電波が、地上のたった一人の人間にもちゃんと反射して、それが宇宙に届いたのですから。地球全体の中の自分。その自分の存在が、とても明確に実感できたという感じがしました。

— 衛星を利用することで課題になっていることはありますか?

今回のプロジェクトを通じて分かったのは、人工衛星を利用できるということを誰も知らないということです。自分たちの工夫次第で衛星を使えると分かったとき、みんな驚きました。これをきっかけに、学校の先生の中で、自ら授業に利用してみたいと考える人が現れるかもしれません。けれど、衛星がいつ自分の街の上空を通るか一般の人はなかなか分からないですよね。衛星のパス(地上局の上空を通ること)でおおよその軌道は予測がつくけれど、確実性はありません。また、どこを撮ってほしいと観測要求するのも難しいです。そこがもっと改善されれば、宇宙と芸術を関連させた活動にいろんな可能性が広がると思います。

人生にも影響を与える宇宙芸術

— 今後「だいちの星座」プロジェクトをどう発展させていきたいですか?

「だいちの星座」プロジェクトのロゴ

「だいちの星座」プロジェクトのロゴ

鈴木先生(中央)とプロジェクトに参加した学生

鈴木先生(中央)とプロジェクトに参加した学生

今度の「つくば座」「もりや座」では電波反射板の作り方を公開し、参加希望団体を公募しました。その団体の活動拠点などに反射板を置きますので、私たちが全く予想できない星座の形になるはずです。そんなふうに私たちの予想を超えて、また、私たちの手をどんどん離れて、積極的に取り組んでもらえるような、そんなプロジェクトに成長させていきたいと思います。そして、将来的には全世界にこのプロジェクトを広げたいです。宇宙から地球を見たときに、そこに自分も写り込んでいることを実感できる、そんな地球観を、民族や地域、宗教などいろんなものを超えて、世界中の人と共有できればと思います。

— 作ってみたい宇宙芸術の作品はございますか?

「だいちの星座」は静止画なので、今度は国際宇宙ステーションの「キューポラ」を使って、映像作品を作りたいと思っています。「キューポラ」から日本列島を撮影してもらい、その撮影時刻に合わせて地上で写真を撮影し、それらを映像と重ねて見せたいと思います。例えば、宇宙から撮った夜の都市の映像は、光の集まりにしか見えない夜景でも、実際にはそこでたくさんの人が生活しています。その生活の様子を宇宙からの映像とリンクさせ、リアルタイムで見せるという作品にぜひ挑戦したいですね。技術的には大変かもしれませんが、きっとまた違った地球観を得られると思います。

— JAXAに期待することは何でしょうか?

国際宇宙ステーション(ISS)での芸術分野の実験をぜひ復活してほしいです。日本は世界に先駆けて、文化・人文社会科学的な視点によるミッションを考え、2008年からは実際に「きぼう」日本実験棟で宇宙芸術の実験をスタートしました。しかしこうした実験の募集は、今はもう行われていません。学生や若手研究者の中では、この実験によって芸術活動に影響を与えられたという人が結構いますので、すごく大事な活動だったと思います。最近よくISSが国民の生活に何の利益をもたらしているかという議論がありますので、もしかしたら費用対効果の問題から実験が終了したのかもしれません。しかし私は、生活に役立つことと同じくらい、人生や人間の心に影響を与えることも重要だと思うんです。ですから宇宙芸術の実験をぜひ再開していただき、世界最先端の研究を続けてほしいと思います。

- 画像提供:

- 金沢美術工芸大学

※1印の画像 JAXA

※2印の画像 PALSAR Level 4.1: Processed by ERSDAC, Observed raw data: Belong to METI and JAXA, Changed from an original color by Hiroshi Suzuki.

- 関連リンク:

- だいちの星座

鈴木浩之(すずきひろし)

金沢美術工芸大学 美術科油画専攻 准教授、博士(芸術)

2000年、金沢美術工芸大学博士後期課程修了後にイタリアに渡る。イタリア国立美術学院ブレラに在籍(2001年~2002年ロータリー財団国際親善奨学生/2002年~2003年イタリア政府給費留学生)。2007年と2009年にそれぞれ文化庁メディア芸術祭アート部門において審査員推薦作品を受賞。2010年に文化庁メディア芸術クリエイター育成支援事業に採択され、「だいちの星座」プロジェクトの前身となる「Kanazawa Satellite Art Project」を実施。日本映像学会会員。

[ 2015年2月10日 ]

- 事故や災害を防ぐ宇宙からのインフラ監視

- 海氷を観る衛星が北極海航路の安全を守る

- 世界の暮らしを支えるデジタル3D地図

- 衛星データを体験学習プログラムに

- 宇宙からの電波で大地に星座を描く