宇宙からのホンモノの画像を子どもたちに

— 日本宇宙少年団について教えてください。

日本宇宙少年団の活動のようす(水ロケット)

日本宇宙少年団の活動のようす(水ロケット)

日本宇宙少年団(YAC)は1986年に設立されました。宇宙や科学をテーマにした体験型学習を通して、子どもが持つ好奇心や冒険心、匠の心を育み、社会に貢献できる人材を育成しようという目的で活動をしています。全国に約140の分団があり、各分団に30人程の子どもと指導者がいて、月に1回、水ロケットを作って飛ばしたり、天体観察や科学実験などを行っています。団員の約7割が小学生ですが、大人でも団員になれます。

— 衛星データを用いたコンテストも行っているそうですね。

「だいち」と「ランドサット」の衛星画像を使った小学生のレポートの一部

「だいち」と「ランドサット」の衛星画像を使った小学生のレポートの一部

日頃宇宙少年団で実際に子どもたちと接して活動していらっしゃる学校の先生や専門家の方々にもご協力いただき、年に一度、一般の方を対象とした「衛星データ利用コンテスト」を行っています。2011年から行い、今年度で4回目の開催となります。子どもたちが加工前の生の衛星画像を解析し、分かったことなどをレポートにまとめて応募するというコンテストです。実際に使う衛星データは、JAXAの陸域観測技術衛星「だいち」と米国の地球観測衛星「ランドサット」のものです。教科書に載っているような衛星画像は加工済みでカラーになっていますが、加工前の画像はバンド(観測波長帯)ごとに分かれていて、ぱっと見ると白黒です。それらを私たちが提供する子ども向けの解析ソフトで合成して見るとカラーになります。子どもたちは自分たちで何を調べるか決め、それに合わせて解析方法を選びます。コンテストの目的は、子どもたちが、宇宙からの「ホンモノ」の画像に見て触れて、何かを能動的に発見することです。

— 子どもだけでも画像を解析できるのですか?

はい。ソフトの使い方を分かりやすくホームページに公開していて、子どもたちはそれを見ながら進めます。このコンテストを始める時にいろいろな専門家に相談しましたが、「小学生がパソコンを使って衛星データの解析をするなんて無理だよ」とおっしゃる方が多かったです。けれど、実際に小学生にソフトの使い方を教えてみると、“習うより慣れろ”で30分もあれば簡単に操作できるようになってしまうんですね。大人よりも子どもの方が吸収のスピードが速いですから。

子どもの心に火をつける瞬間

— 実際に衛星データを解析した子どもたちの反応はいかがでしたか?

衛星画像の解析を体験するイベントの様子

衛星画像の解析を体験するイベントの様子

衛星データの解析を体験してもらうイベントを行い、そこでの子どもたちの反応を見ると、もともと白黒だった画像を合成して、実際によく目にするカラー画像になった瞬間に、「おー」という歓声を出すんですね。その時に、子どもの心に火がつくという感じです。参加した子どもから、「いままで実感できなかった人工衛星の魅力を自分で動かしながら分かることができて面白かった。これを他の仲間にも伝えたい」と言ってもらえたときは、とても嬉しかったですね。中には、「将来、宇宙の専門家になりたい」とか「漠然と宇宙の仕事に就きたいと思っていたのが具体的になった」という感想を残してくれた子もいます。

— データを使ってどんなことを調べるお子さんが多いですか?

森林の減少や砂漠化など、地球環境問題を調べる子どもが多いですね。それと、日本は火山大国なので、火山を調べて応募する子も多いです。火山が噴火して溶岩が流れたところは木がなくなってしまいますが、何年後かに植物が生えてきますので、その再生のようすを見ます。また、「ランドサット」は温度変化も見られる衛星なので、そのデータを使って、温度の高い場所と、そこに何があるのかを調べる子もいます。

衛星データは最高の教材である

— 衛星データを学習プログラムに利用しようと思ったのはなぜでしょうか?

もともとは、文部科学省で「衛星データ利用のための人材育成プログラム」を募集していて、それに2009年度に応募したのがきっかけです。それに通ることができ、第1回のコンテストもその一環で開催しました。ただ、衛星データを体験学習プログラムに活用したいという気持ちは以前からありました。日本宇宙少年団では「ホンモノ体験」と言って、子どもたちにホンモノに触れさせることを大事にしてきましたから。例えば、種子島宇宙センターに行ってロケットの打ち上げを見たり、JAXAの宇宙飛行士や専門家の先生のお話を聞くなどの活動を行ってきました。でもそれは、一度に体験できる子どもの数に制限がありますし、種子島まで行くには費用もかかります。そこで思いついたのが衛星データです。実際にJAXAの研究者たちが使っているのと全く同じデータを子どもたちが扱える。しかもそれを、自分たちの家でできるのがいいと思ったのです。

— 教材という観点で見た衛星データの魅力は何でしょうか?

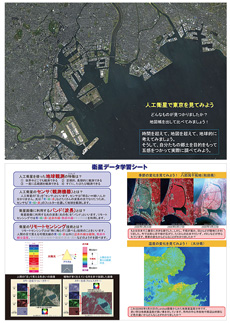

JAXAの地球観測衛星の画像を利用した教材

JAXAの地球観測衛星の画像を利用した教材

まずは、たくさんの「考える根っこ」を培うことができることです。私たちのホームページでは、画像解析ソフトの解説だけでなく、衛星に関連した原理を学べるようなテキストや教材も用意しています。例えば、バンドごとに分かれた画像を合成することは、光の三原色を理解していないとよく分かりません。また、衛星のセンサで、植物が反射した太陽光を受けているというのも、反射の仕組みが分からなければ理解できません。ですから、そのような基礎知識を学んだうえで、画像の解析をしてもらうようにしています。私たちはそれを「考える根っこ」を作ると言っています。

次に、「考える翼」を育むことができることも、衛星データの魅力のひとつです。教科書では、地球観測衛星で森林の違法伐採や砂漠化を監視するといった情報が載っていますが、子どもたちは衛星データを解析しながら、他にもこういうことにデータが使えるかもしれないと、自由な発想でいろいろなアイデアを出します。教科書に載っていないようなことにも衛星が使えるんじゃないかと自ら考えるんですね。そのように自分で考え出す力を、私たちは「考える翼」と呼んでいます。子どもの中に考える翼を育むことができれば、その子たちが将来大人になって何かの課題に直面したとき、衛星データを使えばこの問題が解決するかもしれないと考えるかもしれません。コンテストに参加したことをきっかけに、何か社会に役立つことをしたいと思うような大人に育ってくれるんじゃないかと。そんな期待も抱きながら、衛星データを教材として使っています。

— 衛星データは、教育に使う価値が十分ありますね。

気になるところを自分で調べて研究する。さらに、環境問題などを、国境など関係なく地球規模で考えることができる。衛星データを使うことで、そのような能力を子どもたちが自然と身につけられますので、教育に使う価値は十分にあると思います。衛星データと言うと、理科の分野だと思われがちですが、地学や社会でも使えますし、レポートにまとめることで国語の勉強にもなるなど、さまざまな科目で使えると思います。ですから、学校の先生に私たちからもっと情報提供して、授業の一環として衛星データを使ってもらえるようにしたいと考えています。

衛星にもっと興味を持ってほしいから

— 衛星データを利用するうえでの課題はありますか?

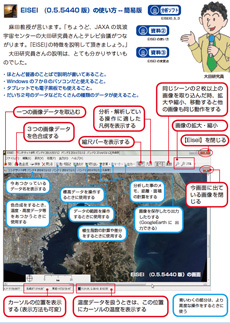

衛星画像解析ソフトのテキスト

衛星画像解析ソフトのテキスト

私たちが提供する画像解析ソフトは子ども向けに開発されていますので、実際に使ってみると簡単だと言われます。しかし、最初にソフトをダウンロードしてインストール時に、面倒くさいとか、難しそうと思われてしまうんですね。最初のステップで挫折してしまうケースがありますから、「テキストを見ながらやりなさい」と押し付けるのではなく、指導者が子どものいる現場に立って、一緒にソフトを使いながら、見せて教えることができれば、もっと取っつきやすくなるのではと思います。そういう意味で、指導者を育成する研修を増やして、子どもたちに直接教えられる機会を増やしたいと考えています。

— これからも、このコンテストを続けていきたいと思いますか?

続けていきたいです。コンテストと合わせて、「だいち2号」の観測画像に写るイベントに参加するなど、衛星をより身近に感じてもらう体験プログラムを充実させたいと思っています。イベントの時にアンケートをとると、以前は1番人気が宇宙飛行士で、2番目がロケットというように、衛星に興味を持つ子は少なかったのですが、小惑星探査機「はやぶさ」をきっかけに、少しずつ衛星に興味を持つ子が増えてきました。衛星の持つ機能をもっと具体的に子どもたちに伝えることができると、衛星の役割やデータに関心を持つ子どもが増えると思います。その結果、もっと多くの子どもたちが「衛星データ利用コンテスト」に取り組んでくれるようになればと思っています。

— JAXAに期待することは何でしょうか?

「だいち」の画像は株式会社パスコや一般財団法人リモート・センシング技術センターを通して購入していますが、無料ですべての画像を検索して使えるようになればいいなと思います。教育目的であれば、加工後の衛星画像をホームページなどで紹介することは無料なのですが、私たちがほしいのは加工前の生のデータです。さらに、その生データを子どもたちに配布する場合は二次配布となり、今の利用規約では有償になってしまうんですね。費用は限られていますので、購入できる「だいち」の画像は数十点のみで、アメリカの「ランドサット」の画像も使っています。「ランドサット」の画像の解像度は「だいち」よりも低いですが、世界のデータを検索して、無料で自由に入手できますからとても便利なのです。昨年の11月から「だいち2号」の観測データの配布が開始されましたが、「だいち2号」は前号「だいち」と違ってレーダのみの衛星です。「だいち」とデータの種類が違いますので、新しい教材を作りたいと考えているところですが、教育目的で衛星データを使用する場合の新しい仕組みを作っていただけたら、コンテストにも使いやすくなると思います。そうすれば、日本の衛星のホンモノの画像を、子どもたちに見て触れてもらえる機会がもっと増えると期待しています。

- 画像提供:

- 日本宇宙少年団

- 関連リンク:

- 衛星データを使った体験学習プログラム

小定弘和(こさだひろかず)

公益財団法人日本宇宙少年団 副事務局長

2003年宮城大学事業構想学部卒業。同年財団法人日本宇宙少年団教育普及部団員サービス室に着任。全国各地の分団の結成支援や青少年向けの教材制作、宇宙教育プログラムの企画運営などに従事。2010年からの3年間は招聘職員としてJAXA宇宙教育センターの社会教育支援業務を担当。2014年より現職。

[ 2015年2月10日 ]

- 事故や災害を防ぐ宇宙からのインフラ監視

- 海氷を観る衛星が北極海航路の安全を守る

- 世界の暮らしを支えるデジタル3D地図

- 衛星データを体験学習プログラムに

- 宇宙からの電波で大地に星座を描く