衛星だからできる海氷の観測

— 佐川さんはどのような仕事をなさっていますか?

ウェザーニューズ社のグローバルセンター

ウェザーニューズ社のグローバルセンター

気象予測を行う部門で、海氷に関する情報提供を行っています。人工衛星の観測データをもとに、世界中の海氷変動の予測を行い、どのような航路が、どの期間に通れるかといった情報を、海運会社などに毎日提供します。海氷は風が強ければ、1日数十km流されることもあり日々変化しますので、毎日の情報が必要です。単に気象情報を伝えるだけでなく、気象リスクに対して、どう行動すればそれを回避できるかという対応策を提供し、船が安全に目的地に着けるよう支援します。その中で、私は主に海氷の予測を担当しています。

— 海氷の予測に衛星のデータを使っていますか?

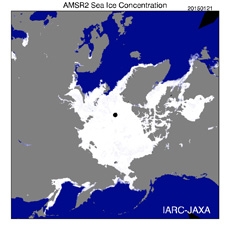

JAXAの水循環変動観測衛星「しずく」に搭載された高性能マイクロ波放射計2(AMSR2)のデータを使っています。AMSR2は、海氷のグローバルな分布を毎日継続的に得ることができます。そのデータを使って海氷予測モデルも構築しています。今後2週間に、海氷がどのように成長していくか、動いていくかといったシミュレーションを行い、その予測情報を提供します。また、NASAのMODIS衛星のデータも、AMSR2と併用して使っています。

— AMSR2のデータはほかと比べていかがでしょうか?

AMSR2の空間解像度(89GHzで3~5km)は、マイクロ波放射計としては世界最高レベルなので、非常に重宝しています。AMSR2に限らず、日本の地球観測衛星に搭載されてきたAMSRシリーズは高く評価されてきました。世界中の海氷研究者の多くが、AMSRから貴重な情報を得てきたと思います。

— 天気予報の場合は衛星だけでなく地上観測も併用されますが、海氷の場合も地上観測を行っているのでしょうか?

北極海など現地にいる船が少ないので、地上観測は難しいですね。ほぼ衛星のデータだけで予測していて、船からのレポートがあれば多少、修正をかけていくという感じです。 ですから、宇宙から地上を見られる衛星が不可欠なのです。

予測精度の向上を第一に考えて

— 「しずく」は2012年5月に打ち上げられた衛星ですが、それ以前はどのデータを使っていましたか?

海氷のデータを見る佐川さん

海氷のデータを見る佐川さん

AMSR2の先代のAMSR-E(改良型高性能マイクロ波放射計)のデータを使っていました。AMSR-EはJAXAが開発し、NASAが打ち上げた地球観測衛星「Aqua」に搭載されたものです。それ以外には、陸域観測技術衛星「だいち」に搭載されたPALSAR(フェーズドアレイ方式Lバンド合成開口レーダ)のデータを使いました。マイクロ波ですと、アメリカのDMSP衛星や、その先代のSMMR衛星は1970年代末くらいからありますが、その頃は衛星の解像度は粗いので、おおよその予測しかできませんでした。

— 衛星データについて、ここが改善されたらもっといいのにと思うところはありますか?

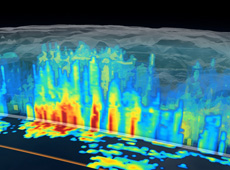

マイクロ波は気象の影響をほとんど受けないと言われているものの、高周波になると若干、大気の影響を受けます。そのため、海氷マップを作った時に、実際には氷がない海上にも、海氷があるかのような分布になってしまうことがあるのです。その辺りの精度が良くなるといいなと思います。ただこれは、我々がJAXAに利用状況をフィードバックしていくことにより、一緒に改善できることではないかと思っています。北極海全体の海氷の変動を研究している方はいらっしゃいますが、船の航路の先の海氷がどうなっているかといった細かい情報を必要としている利用者はそれほどいません。ですから、そのようなニーズを持っている立場から意見を言わせていただき、今後の精度向上に役立てればと考えています

— ところで、どれくらいの大きさの氷があると船の航行に影響を及ぼすのでしょうか?

船上から見た北極海の海氷

船上から見た北極海の海氷

北極海にある氷は、大きいものですと長辺が数十kmになるものもありますが、航行に影響を与えるのは、大きさよりも厚さや硬さです。できたばかりの氷は薄く、厚さは数cm~10cmほどなので、航行にはそれほど影響ありません。特に北極海に行くような船はそれなりに頑丈に作ってありますので、それくらいの氷は大丈夫です。ところが、氷ができてから時間が経つと硬くなったり、冬になると、氷の厚さが2m近くになることもあります。また、重なって山のようになることもあります。そういう場所に突っ込むと、船に穴が開いて非常に危険なので、船は海氷を避ける必要があります。ですから私たちは、氷の密接度と厚さ、いつできた氷かといった情報を提供するようにしています。

— 衛星では氷の分布だけでなく、厚さも測れるのでしょうか?

実はそこが大きな課題で、衛星で氷の厚さを測るのは難しいです。AMSRのデータで海氷の厚さを推定する研究を行っている方がいて、氷厚をある程度推定できるアルゴリズムを開発されていますので、そちらも多少使わせていただいています。

— 現場からいちばん求められるのは、航行に影響する氷厚の情報ですか?

そうですね。それと、海氷の起伏の細かい情報です。宇宙から見ると、わりと平らに見えても、山があったり、海面の下に飛び出しているようなところがあるのです。私も実際に2度、北極海の航海を経験したことがありますが、衛星で観測したりシミュレーションで計算したようなデータだけでは不十分であることを実感しました。氷にはいろいろな種類がありますし、表面に水溜まりがあってそれが凍るなど、いろいろな状況がありますので、その辺りをもっと細かく表現できればいいなと思っています。衛星でそれらを測るのは難しいと思いますが……。2009年から北極海の商業航海が行われるようになり、今後さらに海氷情報のニーズが増えてくると思いますので、何とかしたいところです。

期待高まる北極海航路に必要な海氷情報

— 北極海航路への期待は大きく、海氷情報はますます重要になってきますね。

地球温暖化の影響で北極海の海氷は年々減少し、夏の一定期間、7月~10月の間に北極海を航行できるようになりました。欧州~アジア間では、航海の距離が現在のスエズ運河経由の約3分の2、喜望峰経由の約半分程度に短縮されるので、燃料費などの経費が大幅に削減できると注目を集めていて、これから航行する船舶が増加すると思います。そこで私たちは、北極海航路の安全航行を支援するために、海氷観測を目的とした衛星を自分たちで打ち上げたのです。

— 衛星を打ち上げたのですか!?

北極海域の海氷の観測を目的としたWNISAT-1R

北極海域の海氷の観測を目的としたWNISAT-1R

2013年11月21日に、「WNISAT-1」という一辺27cm、重さ約10kgの立方体の小型衛星をロシアから打ち上げました。これは、北極海の海氷を観測することに機能を特化した衛星です。自前で衛星を持つことで、自分たちの必要なタイミングで、より迅速に、より自由にデータを得て、海氷予測の精度を上げたいというのが目的です。もともとウェザーニューズは、海運会社に航路の気象情報を提供する会社としてスタートしましたので、海洋気象調査の歴史は長く、海氷予測は私たちの業務の中で重要な役割を担っています。

残念ながら、「WNISAT-1」はデータ伝送に不具合が出でしまったので、海氷を観測するミッションは今年また打ち上げる独自衛星「WNISAT-1R」に託し、今は磁気センサーを利用して北極域の磁場を測り、航空機の運航に影響を及ぼす磁気嵐の観測に活用しています。我々は民間レベルで機能を特化したコンパクトなものを打ち上げる。一方、JAXAは技術を結集して高性能なものを打ち上げる。どっちが良くてどっちが悪いということではなく、また、どちらか一方だけで全てを見ようとも思っていません。いろいろな衛星で多目的に見ることで、より詳しく測るというのが重要なのです。これは、天気予報でも同じです。うまく住み分けをしながら、みんなが平和に宇宙を利用し、お客様のニーズに合った情報を提供できればと思います。

多目的に活用される衛星データ

— 貴社の天気予報サービスにもJAXAの衛星データを利用していますか?

もちろん天気予報にもJAXAの衛星データを利用しています。例えば、GPM主衛星 (全球降水観測計画主衛星)の全球降水マップは、台風強度の予測精度向上のために有効だと思います。また、「しずく」のAMSR2から得られる海上風速のデータも大変貴重です。私たちは海氷のある海だけでなく、全世界の海を航海する船に情報を提供していますが、船がいちばん欲しい情報は風と波なのです。風が強く波が高くなると、船が転覆してしまいますからね。広い範囲の風の分布が見られる衛星は非常に有意義だと思います。さらに、火山灰がどう広がっていくかを予測する際にも、衛星のデータが使われています。

— JAXAに期待することは何でしょうか?

昔に比べ、我々のような民間企業にも衛星データがオープンな形で公開されるようになってきましたので、それは非常に良い流れだと思います。今後いろいろな衛星が打ち上げられると思いますが、同じようにデータを自由に使えればいいなと思います。

— 2014年11月から陸域観測技術衛星2号「だいち2号」の観測データの定常配布も始まりましたので、ぜひ活用してください。最後に今後の抱負をお聞かせいただけますか?

新しいデータの解析方法を開発して、より高精度に、より多くの情報を引き出せるようにしていきたいと思います。AMSR2はいろいろな波長でデータを取っていますし、我々が打ち上げる衛星でもいろんなものが見えてくると思います。氷の厚さを推定する手法もだんだん良いものが出てきていますので、あとは解析の方法です。シミュレーションでもいろいろなデータを集められるようになってきましたので、解析法を工夫することにより、予測モデルの精度も向上できると考えています。現在、北極海全域を対象に、解像度25kmの海氷予測モデルを構築していますが、AMSR2の性能を活かして、それを10kmぐらいの解像度で作れるよう取り組んでいきたいと思います。

- 画像提供:

- ウェザーニューズ

※1印の画像 JAXA

※2印の画像 JAXA/NASA

佐川玄輝(さがわげんき)

株式会社ウェザーニューズ グローバルアイスセンター リーダー、博士(工学)

東京大学大学院で海氷予測シミュレーション研究により博士号を取得後、2008年、株式会社ウェザーニューズに入社。同年に立ち上がったグローバルアイスセンターに所属し、全球の海氷解析・予測システムを開発・構築。2012年夏には、北極海航路を利用する商船に乗船し、実際の航海を体験。現場で得た経験をもとに、北極海航路航行支援サービスを支える技術の開発・研究を進めている。

[ 2015年2月10日 ]

- 事故や災害を防ぐ宇宙からのインフラ監視

- 海氷を観る衛星が北極海航路の安全を守る

- 世界の暮らしを支えるデジタル3D地図

- 衛星データを体験学習プログラムに

- 宇宙からの電波で大地に星座を描く