長年の研究から生まれた世界最高精度

— 筒井さんがプロジェクトリーダーを務める「全世界デジタル3D地図提供サービス」について教えてください。

「全世界デジタル3D地図提供サービス」は、陸域観測技術衛星「だいち」によって撮影された約300万枚の衛星画像を利用して作られた、高精度のデジタル3D地図を提供するサービスです。高さを示すDEM(Digital Elevation Model: 数値標高モデル)と、オルソ画像のデータを提供しています。DEMには、DSM(Digital Surface Model: 数値表層モデル)と、要望に応じて加工するDTM(Digital Terrain Model: 数値地形モデル)があります。オルソ画像とは、上空から撮影された画像の歪みを取り除いて、地図に重なるように補正した画像のことです。センサのレンズの特性により、上空から高い山などを撮ると、斜めに倒れこんでいるように写りますが、それを補正します。

— これまでの3D地図と比べて解像度はいかがでしょうか?

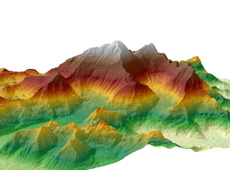

今回のデジタル3D地図は、5mの水平解像度と5mの高さ精度で世界中の陸地の起伏を表現します。これほど高解像度の3D地図の提供は世界で初めてです。これまでの全球3D地図は、スペースシャトルが観測したデータをもとにした「SRTM」が90mの解像度、経済産業省とNASAが整備した「ASTER GDEM」が30mの解像度でした。これら2つの地図と比べても、大幅に精度が向上したことが分かります。また、価格面でも納得いただけるサービスになっています。私たちは1平方kmあたり200円から提供し、これは相場の約4分の1です。2014年2月以降、整備済みのエリアから順次提供してきましたが、2016年3月までに全世界の3D地図を完成させる予定です。全世界の領域をカバーする、これほど高い精度のデジタル3D地図はほかにはありません。

— 2年間かけて全球のデジタル3D地図を完成させるのですね。

衛星画像300万枚というのは本当に膨大な量です。1セットのデータに2?3枚の画像で構成されますが、現在は1日におよそ2000?3000セットを処理しています。「だいち」が打ち上がった2006年当時は、1セットのデータを処理するのに丸一日かかっていましたので、スピードが格段に速くなりました。画像処理アルゴリズムやIT技術による自動化の進歩があったからこそ、このサービスが可能になったのだと思います。

衛星画像を使ってデジタル3D地図を作る技術は、長年の研究成果であるということです。実は、データの補正や加工などの処理を行うための画像処理アルゴリズムは、JAXAとRESTEC(一般財団法人リモート・センシング技術センター)の研究者が、10年がかりで研究してきた技術が基盤となっています。NTTデータはRESTECと共同で、2009年からその製品化に向けた技術開発を行い、それらが今回のデジタル3D地図に結びついています。ですから、このサービスは、思いつきですぐにできるものではなく、長年培ってきた研究の成果があったからこそ実現できたのです。

高品質のジャパン・クオリティー

— サービスを提供するうえで特に意識していることはありますか?

日本ならではの質の高いサービス、「ジャパン・クオリティー」の提供を意識しています。特に「位置精度の高さ」を重視し、その部分で欧米のサービスとの差別化を図っています。例えば、小さな陸の孤島や砂漠といった解析しづらい地形の場所であっても、高品質を保ちます。また「きめ細かいユーザー対応」にもこだわり、お客さまそれぞれの要求に合わせた柔軟なサービスを心がけています。例えば、洪水の被害予測をする場合、重要なのは地面の高さの情報です。地図上に建造物があると高さが分かりにくいため、建物を消すなど加工して、お客さまが望む形にして提供しています。実際に地図をご利用いただいたお客さまの反応はよく、大変満足していただいていますので、引き続き、高品質なサービスを提供していきたいと思います。

— その「位置精度の高さ」は、「だいち」だから実現できたのでしょうか?

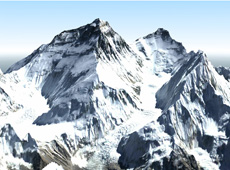

そうです。「だいち」に搭載された光学センサ「パンクロマチック立体視センサ(PRISM)」があったから実現できました。衛星画像300万枚は、PRISMが取得した画像の中から、雲の少ないものを選んだものです。PRISMは、衛星の進行方向に対して、前方・直下・後方の3方向の画像をほぼ同時に取得することができます。これにより、高精度の地形情報を取得することが可能になりました。例えば、高い山などを撮影する場合に、2方向からだけですと死角となる部分がでてきてしまいますが、3方向からだとほぼすべての面を撮影することができます。もちろん、高性能のセンサがあるだけでなく、そのセンサの性能を引き出す画像の解析や処理技術があること。衛星を制御して、きちんと位置を定めて撮影する技術があること。それらが揃って初めて、世界最高精度のデジタル3D地図が可能になります。

— デジタル3D地図はどのように利用されていますか?

災害被害予測に使われるデジタル3D地図(洪水・津波危険エリアの把握)

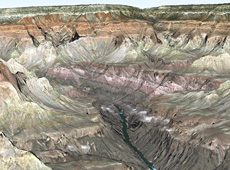

新興国での地図整備や自然災害の被害予測、資源調査など、その用途はさまざまです。例えば、アフリカで地形的特徴をもとに、水源を探すための資料として3D地図が利用され、実際に試掘に至った事例があります。そのほか、3D地図による詳細な等高線をもとに、道路をどこに通すかを検討するのに使われたり、フィリピンの防災機関が3D地図で火山のハザードマップを更新して、被災低減に役立ったという事例もあります。さらに、風力発電の設置場所を検討するのに使うケースもありました。風のシミュレーションを行う場合、木や建物、道路などがあるDSMの方が、より正確なシミュレーションを実行できるのです。サービスを始めた当初は、日本とも関係が深いアジアでの需要が高いだろうと思っていましたが、実際にはアフリカや南米など他の地域での利用も多く、全世界へと市場が広がりつつあります。

“見る3D地図”から“使える3D地図”へ

— 日本でのニーズはいかがでしょうか?

全世界デジタル3D地図とデジタルグローブ衛星画像を組み合わせた一例 ※

日本は国土地理院がすでに詳細なデータを提供していますので、それほどニーズはないだろうと思っていましたが、実際にサービスを開始したところ、日本国内からも問い合わせが多くて驚きました。私たちが提供する3D地図は、国土地理院の25,000分の1地図と同等の縮尺ですが、国土地理院のものでは得られない部分に魅力を感じていただいているようです。例えば、私たちが提供するデータと、国土地理院のデータを組み合わせれば、木や建造物の高さの情報が抽出できます。このように、ほかの地図データと組み合わせることで、目的に合った使い方ができます。また日本では、防災研究や映像制作などに使用されるケースもあります。

— 異なるデータを組み合わせることで、付加価値を加えられるのですね。

はい。サービスの付加価値を高めることで、3D地図の可能性をさらに広げていきたいと考えています。例えば、ハザードマップの作成など、日本の防災技術は非常に優れていますので、そういった技術を持つ機関と協力すれば、別の付加価値をつけることもできます。また、私たちは、全世界デジタル3D地図のほかに、アメリカのデジタルグローブ社が保有する世界最高30cm級の解像度の衛星画像も提供していますが、この2つには大変シナジーがあります。「だいち」の世界最高峰の高さ精度で得られた基盤地図に、このデジタルグローブ社の細かく見える画像を加えることで、都市計画や鉄道、道路、電力などインフラ施設の設計や管理などに利用できるさらに高精度の地図になる。つまり、“使える地図”に変えられるのです。私たちは、『“見る3D地図”から“使える3D地図”へ』を目標にサービスを提供しています。

— 誰でもこのサービスを利用できるのでしょうか?

はい。ただし、3D地図を悪用されないよう自主規制ルールを作っています。誰がどのような用途で地図を使用するかをしっかり確認して、平和利用でない目的に関しては、必ずストップがかかる仕組みにしています。私たちが目指すのは、世界をもっと安全で豊かで、暮らしやすい社会にしていくことです。生活を便利にし、世の中に役立つことで社会に貢献する、それが本当の意味での利益につながると考えています。

— デジタル3D地図を提供していくうえでの課題はありますか?

デジタルグローブ衛星画像を使用して都市の3D地図を高精細化した一例 ※

私たちが使っている「だいち」のデータは、主に2010年前後に撮影された画像です。それは、地図の基盤となるデータとしては十分な鮮度だとは思います。しかしながら、今、世界はものすごい速さで変化していて、例えば、新興国の都市や資源開発の状況は半年や1年でがらりと変わることがあります。常に最新の3Dの状態にしておくのが理想ですから、その変化にどう追いついていくかが課題です。衛星画像の利用の分野というのは欧米が先を行っていますが、「全世界デジタル3D地図提供サービス」で世界のトップに立ちたいという思いがあります。日本の技術が、世界の安全な暮らしを支えているという時代にしていきたいと考えています。そのためには、いかにユーザーのニーズを拾い上げて、それに応えるサービスをいかに早くマーケットに出していくかが重要になります。

2011年に「だいち」の運用が停止してしまったのは大変残念ですが、2014年5月には「だいち2号」が打ち上げられ、同年11月から観測データの配布が始まりました。また、さらに高性能化した「先進光学衛星」も検討されています。「だいち」と「だいち2号」では搭載センサに違いはありますが、今回のサービスを実現するうえで得た経験や知識はきっと生かされるはずです。自分たちの経験をフィードバックし、それを新しい衛星を利用したサービスに反映していただけるようにする。それも課題のひとつです。

これからも進化させたい3D地図技術

— 今後の展望をお聞かせください。

私は大学で環境資源工学を学び、NTTデータ入社後は、十数年にわたって衛星画像業務に携わりながら、3D地図の研究を続けてきました。社会人になってから大学院に行き、3D地図の解析手法を開発し、それを使った土砂災害対策の研究も行いました。研究では、実際の利用において、どのような衛星画像が必要で、どのような解析処理が求められ、さらにどのように加工すれば使えるかという、3D地図を作る過程と使われ方を習得しました。その意味では、3D地図提供のエンドツーエンドの知識を持っていますので、それらを活かして、さらに「利用」に結びつく技術とサービスの開発を続けていきたいと思います。

JAXAやRESTECの方たちも含めこのプロジェクトに関わっている人は熱意があり、研究者や技術者たちのレベルは大変高いです。データの加工処理は地味で地道な作業なのであまり表にはでてきませんが、そこはぜひアピールしたいところです。しかしそれは、サービスを「利用」していただかない限り、成果としては現れないので、3D地図をいろいろなところで使ってもらえるような状態にする。これが私たちの使命ですね。つまり、衛星画像利用の裾野を広げるということです。現在は主に、民間事業者や政府関連機関のお客さまにご利用いただく機会が多いですが、今後は教育や自治体などのより身近な分野でも使っていただけるようにしていきたいです。それはある意味で、社会貢献にも近いサービスになりますが、積極的に展開したいと思っています

— JAXAに期待することは何でしょうか?

先ほど申し上げたとおり、衛星画像を使ってデジタル3D地図を作るという技術は、10年をかけた研究開発の成果です。研究の積み重ねで技術が進歩し、世界最高精度のデジタル3D地図を作り上げたのです。そしてそれは、「だいち」という衛星があったからできたことです。世界からも注目されるほど成長した、日本のデジタル3D地図の技術。その研究の歴史が途絶えることがないよう、これからのJAXAの衛星にも大変期待しています。

- 画像提供:

- NTTデータ、RESTEC、JAXA

※印の画像 NTTデータ、RESTEC、DigitalGlobe、JAXA

- 関連リンク:

- 全世界デジタル3D地形データ

筒井健(つついけん)

株式会社NTTデータ 公共システム事業本部 e-コミュニティ事業部 シニア・エキスパート、博士(工学)

2000年、早稲田大学大学院理工学研究科修士課程修了。株式会社NTTデータ入社。フランス、アメリカの商用衛星画像の利用技術の研究開発、商品開発に従事。2006年、東京大学大学院工学系研究科博士課程修了。2007年からは、JAXA陸域観測技術衛星「だいち(ALOS)」の衛星画像の利用技術の開発、サービス開発にも従事。現在、「全世界デジタル3D地図提供サービス」等の衛星画像を利用した地理空間情報サービスの開発を担当。

[ 2015年2月10日 ]

- 事故や災害を防ぐ宇宙からのインフラ監視

- 海氷を観る衛星が北極海航路の安全を守る

- 世界の暮らしを支えるデジタル3D地図

- 衛星データを体験学習プログラムに

- 宇宙からの電波で大地に星座を描く