トピックス一覧

2019年1月31日更新

あかつきチームからはやぶさ2チームへのメッセージが公開されました

はやぶさ2プロジェクトは長く困難な旅を終えて小惑星リュウグウに到着し、今まさにタッチダウン運用という極めて難しい試みに挑戦されようとしています。あかつきプロジェクトは、厳しい訓練と緻密な計画によってここまでやってこられた、はやぶさ2プロジェクトに心から敬意を表し、その成功をお祈りします。

2018年12月7日更新

「あかつき」の観測から金星の低い雲の動きが明らかに

金星探査機「あかつき」に搭載されたIR2カメラのデータから金星夜面の風速を詳細に測定した結果、下層雲にまで太陽加熱による熱潮汐の影響が及んでいる可能性が初めて示唆されました。さらに、過去のデータと組み合わせることで、北緯30度から南緯30度範囲における下層雲運動の長期変動を初めて明らかにし、最大~30m/sもの風速変化があることがわかりました。金星の自転周期は数十年間に変化することが報告されています。このことから、太陽光による下層雲の加熱は数十年のタイムスケールでも変化することが考えられます。これらの結果は、金星大気のスーパーローテーションの仮説を立証する上で、重要なヒントとなるかもしれません。さらには金星大気の数値計算モデルを改良する上でも重要な観測データとなります。

本研究では、IR2のデータを元に大気下層での風速、それを導くために用いた下層雲に関するデータがデータベース化されました。作成されたデータベースは、世界中の研究者に対して公開されます。

本研究成果は、米国の天体物理学専門誌 Astrophysical Journal Supplement Series に掲載されます。

[詳細はこちら]

2017年12月7日更新

金星探査機「あかつき」 金星周回軌道投入から2周年(2地球年)を迎えました!

金星探査機「あかつき」は、金星周回軌道投入(2015年12月7日)から2周年(2地球年)を迎えました。プロジェクトマネージャの中村正人教授から、皆様に向けた動画メッセージを掲載しました。

[続きはこちら]

2017年8月29日更新

金星大気に未知のジェット気流を発見

金星を周回する金星探査機「あかつき」の観測データから、金星の赤道近くの大気中に周囲より速いジェット気流が起きていることが発見されました。

JAXAと北海道大学などの研究チームは、「あかつき」の観測データから、2016年のある時期に、中・下層雲領域(高度45-60km)の風の流れが赤道付近に軸をもつジェット状(※1)を発見し、赤道ジェットと命名しました。

これまで、この高度帯の風速は、水平一様性(※2)が高く時間変化も少ないと考えられてきましたが、予想外に大きな変動があることが、「あかつき」の観測による今回の研究ではじめて明らかになりました。

金星の大気は地面から雲頂(高度約70km)にかけて急激に増加し、自転をはるかに上回る速さで流れる「スーパーローテーション」と呼ばれる状態になっているが、そのメカニズムはまだ解明されていません。今回発見された赤道ジェットの形成を理論や数値計算に取り入れることで、その謎に一歩迫れると考えられます。

(※1)ジェット:帯状に速くなっている流れのこと。通常、最も速いところ(ジェットの軸)を中心になだらかに遅くなる。

(※2) 水平一様性:水平方向にほぼ同じである場合、水平一様性があるという。※1のとおり、ジェットは速いところと遅いところがあるので、ジェットにともなう風速には水平一様性はない。

2017年3月3日更新

「あかつき」搭載の2つのカメラ、科学観測を休止

金星探査機「あかつき」には5つのカメラが搭載されています。このうち2つのカメラ(1μmカメラと2μmカメラ)について、JAXAは科学観測を休止することを決定しました。他のカメラ(中間赤外カメラ、紫外イメージャ、雷・大気光カメラ)は正常に観測を継続しています。

2017年1月17日更新

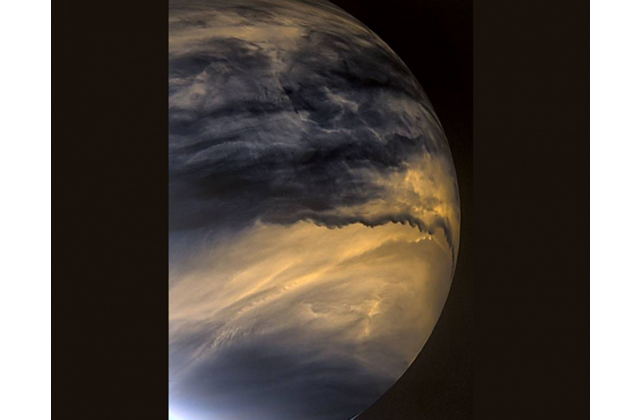

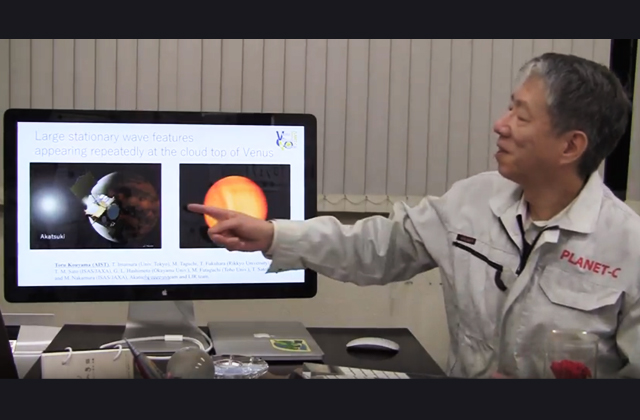

金星の巨大な弓状模様の成因を解明~金星探査機「あかつき」の観測を数値シミュレーションで解析~

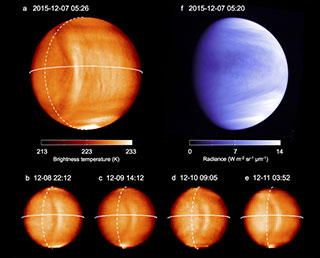

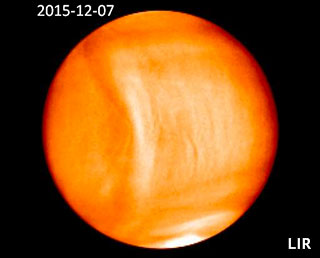

金星探査機「あかつき」に搭載された中間赤外カメラ(LIR)は2015年12月、南北方向に約10,000kmにおよぶ弓状の模様を発見しました。この模様は、4日間にわたる観測期間中、金星大気中の東風(スーパーローテーション)の影響を受けずにほぼ同じ場所にとどまっていました。数値シミュレーションを用いて調べたところ、大気下層に乱れが生じると、そこから大気中を伝わる波が発生します。その波は、南北に広がりつつ上空に伝搬し、高度65km付近にある雲の上端を通過する際に観測された弓状の温度の模様を作ることが分かりました。本研究から、金星雲頂の観測から下層大気の様子を推測できることが示されました。

2016年7月29日更新

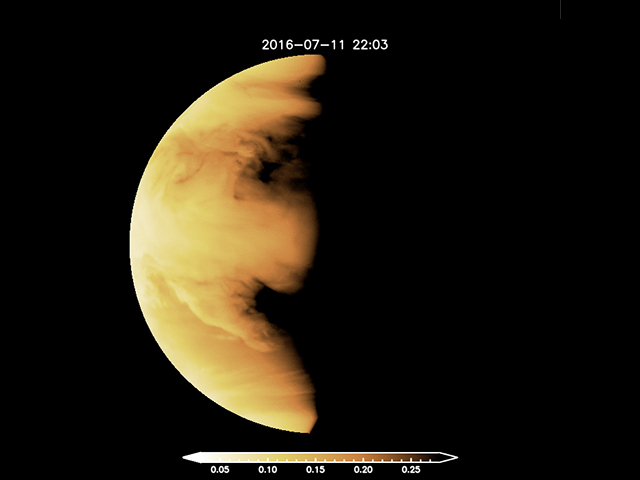

「あかつき」、1金星年 おめでとう!

金星探査機「あかつき」は、金星周回投入後、2016年7月19日に1金星年を迎えました。これを記念し、最新画像を公開いたします。

2016年5月23日更新

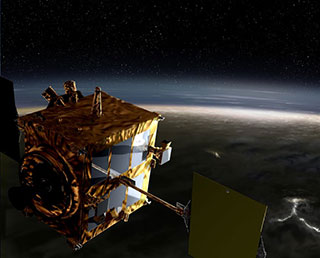

「あかつき」IR2カメラによる金星夜面の動画

「あかつき」が送ってきた金星の観測画像の解析が進んでいます。

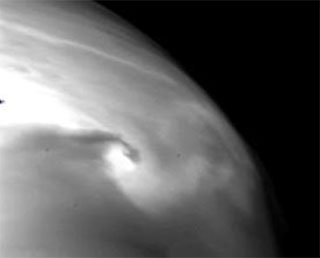

左の動画は、2016年3月29日、距離36万kmからIR2カメラで撮影した金星夜面の画像を元にして作成したものです。

元の画像4枚は、同日16時03分(日本時間)から4時間間隔で得られています。金星の雲は、スーパーローテーションによって4時間の間におよそ10度移動しているため、この動画では間の時間を埋めるよう、計算により元画像を少しずつ回転させて滑らかな動画としました。

動画からは、雲の変形や消長が手にとるように分かります。今後の定常観測で撮像間隔を2時間や1時間に短縮すれば、より滑らかで高精細の動画を得ることができ、金星大気の理解が一気に進むと期待されます。

2016年4月28日更新

「あかつき」搭載観測機器の定常観測移行状況

JAXAは「あかつき」に搭載された観測機器のうち1μmカメラ(IR1)、2μmカメラ(IR2)、中間赤外カメラ(LIR)、紫外イメージャ(UVI)、超高安定発振器(USO)について、定常観測への移行を判断しました。

雷・大気光カメラ(LAC)は引き続き慎重に調整を行っています。

[中村プロジェクトマネージャからのメッセージ]

みなさまのお蔭をもちまして4つのカメラと超高安定発振器の観測を定常状態に移行することが出来ました。ありがとうございます。これからは世界最先端の金星研究のためにデータを継続的に取得してまいります。また、LACも早い時期の定常観測移行を目指して行きます。今後とも日本の金星探査機「あかつき」にご期待ください。

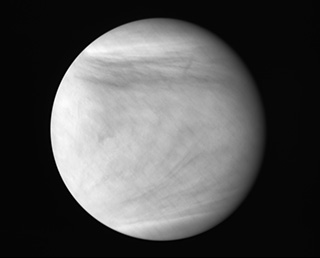

画像:IR2カメラが撮影した金星夜面

金星全体を一望する夜面画像として、これまでで最も詳細な様子をとらえました。他のカメラ・他の波長のデータと組み合わせ、金星大気の立体的構造や運動を精密に調べます。

2016年3月31日更新

「あかつき」試験観測は順調 4月中旬頃より定常観測へ

2015年12月7日に金星周回軌道へ投入された後、「あかつき」は順次観測機器を立ち上げて試験観測を実施しています。機器の立ち上げは概ね順調で、既にミニマムサクセス(*)に相当する観測を実施しており、4月中旬頃より定常観測へ移行する見込みです。

*ミニマムサクセス:ミッション達成における最低限の目標。「あかつき」においては、雲が東西方向に1周する1週間にわたって、金星周回軌道上からいずれかのカメラによって画像を連続的(数時間毎)に取得し、全球的な雲の構造を捉えること。

画像:LIR(中間赤外カメラ)の試験観測結果

画像には南北両半球にまたがる弓状の構造が写っています。このような現象はこれまで知られていませんでした。

2015年12月9日更新

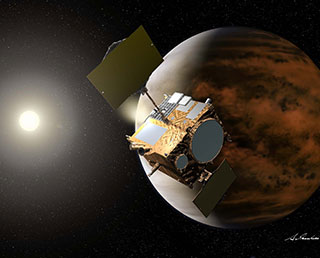

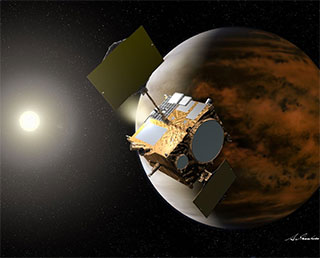

「あかつき」金星周回軌道への投入に成功!

12月7日に行われた姿勢制御用エンジン噴射の後、探査機軌道の計測と計算をした結果、「あかつき」が金星周回軌道に投入されたことがわかりました。

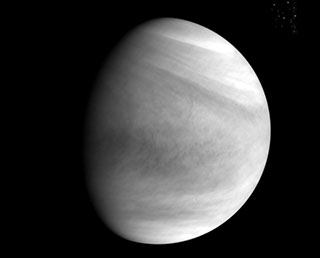

すでに機能確認済みの3つの観測機器(紫外イメージャ(UVI)、中間赤外カメラ(LIR)、1μmカメラ(IR1))からは撮影画像が届きました。

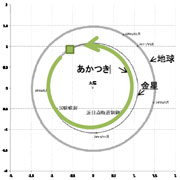

今後、残り3つの観測機器の機能確認、約3か月間の初期観測を行うとともに、軌道制御運用を行って徐々に金星を9日間程度で周回する楕円軌道へと移行する予定です。2016年4月頃から本格的な観測に移行する予定です。

右:UVIで撮影した金星(12月7日)

2015年12月7日更新

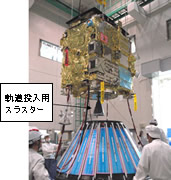

「あかつき」計画通りに姿勢制御用エンジンを噴射

12月7日8時51分から金星探査機「あかつき」の金星周回軌道投入を行いました。探査機から送信されたデータの解析結果により、姿勢制御用エンジンの噴射が計画通り、約20分間行われたことが確認できました。

現在、探査機の状態は正常です。軌道の推定に2日程かかるため、金星周回軌道への投入結果は後日お知らせし、12月9日(水)18時から記者説明会を行います。

引き続き「あかつき」やプロジェクトメンバーへの熱い応援をお願いします!

2015年12月7日更新

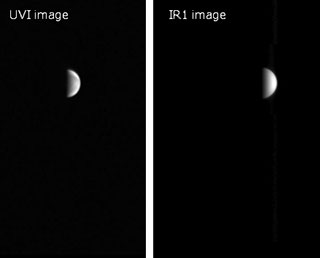

「あかつき」搭載カメラによる撮像試験画像(2015年12月1日撮像)

「あかつき」は、安全のために比較的熱に強い高利得アンテナ取り付け面を太陽に向けた状態を維持していたため、探査機本体に固定されたカメラの視野方向を好きな方向に向けることはできませんでした。

しかし、この状態においても2015年11月末からカメラ視野に金星が収まる位置関係となったため、12月1日、カメラの状態確認のために紫外線イメージャ(UVI)、1μmカメラ(IR1)、中間赤外カメラ(LIR)による金星撮像を行いました。

このときの「あかつき」から金星までの距離は約110万kmで、月と地球の間の距離の3倍程度でした。2015年12月7日までにUVIによる紫外線(波長365nm)画像とIR1による近赤外線(波長900nm)の画像をダウンロードできており、正常に撮像が行われたことを確認しています。

画像 左:紫外線イメージャ(UVI)画像、右:1μmカメラ(IR1)画像

2015年11月9日更新

「あかつき」金星周回軌道投入へ再び挑戦!

「あかつき」は2010年12月7日に金星周回軌道の投入に失敗した後、原因・対策調査と投入の再計画、5年に渡る長い運用を経て、2015年12月7日(月)に軌道投入を再実施します。

現在、探査機の状態は健全です。軌道投入が成功したかどうかは投入後数日かけて確認が行われる予定です。

「あかつき」とプロジェクトメンバーへ、どうかご声援をお願いします!

2015年8月31日更新

「あかつき」太陽近日点を通過

金星探査機「あかつき」は2015年8月30日午前2時頃に、周回軌道上で最も太陽に近づく、太陽近日点を通過しました。2010年の打ち上げ以降、太陽近日点の通過は9回目となります。太陽近日点を通過した後も、「あかつき」の熱環境については厳しい状態がしばらく続きます。

「あかつき」に搭載している各機器の状態につきましては、引き続き慎重に確認を行っていきます。

(画像:「あかつき」チームTwitterより)

2015年8月5日更新

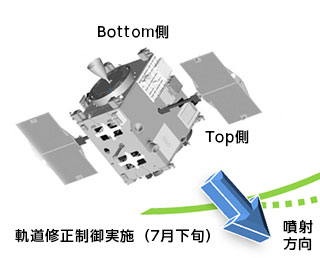

「あかつき」軌道修正制御を計画通りに実施

金星探査機「あかつき」は、2015年12月7日に予定している金星周回軌道への再投入に向け、7月下旬に軌道修正制御を実施しました。

8月2日までに取得したテレメトリデータの解析結果により、8月4日17時30分(日本標準時)をもって、軌道修正制御が計画通りに実施されたことが確認できました。

2015年7月9日更新

「あかつき」金星へ向け、4回目の軌道制御実施へ

2015年12月の金星周回軌道再投入に向けて、「あかつき」は4回目となる軌道修正制御(Delta Velocity 4)を7月17日から3回に分けて実施する予定です。

今回の軌道制御は、再投入後の観測に有利となる軌道に修正を行うことを目的とするもので、12月の再投入時の性能試験をかねて、探査機上部の姿勢制御用エンジン4本を使用します。

2015年2月6日更新

「あかつき」2015年12月7日に金星周回軌道へ再投入

金星探査機「あかつき」は、2010年12月の金星周回軌道への投入失敗後、2015年冬期の金星会合の機会に金星周回軌道へ投入する計画を検討してきました。

詳細な検討を行った結果、JAXAは「あかつき」を2015年12月7日(月)に金星周回軌道へ再投入することを決定しました。

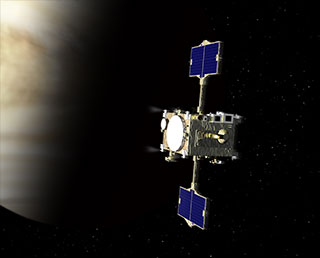

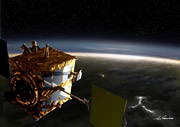

「あかつき」は金星周回軌道に投入後、リモートセンシングによって地球の双子星と言われる金星の大気を観測する予定です。大気循環のメカニズムの解明や、地球との比較によって「惑星気象学」を発展させることが期待されます。

2015年1月9日更新

「あかつき」再び金星へ

2010年12月、主エンジン破損と考えられるトラブルによって軌道投入が果たせなかった金星探査機「あかつき」は、2011年に3回の軌道制御を実施。以来、2015年に金星に再会合できる軌道を飛行してきました。

設計条件を超える、地球の3倍近い熱にさらされるため、機器へのダメージが心配されていましたが、熱制御材料の劣化の度合いが落ち着き、現在は各部の温度をはじめ探査機の状態をモニターしつつ、金星の周回軌道に入るための制御計画を進めています。

2014年12月18日更新

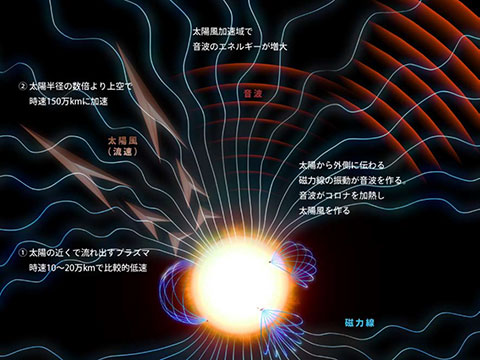

「あかつき」が明らかにした太陽風加速

JAXA宇宙科学研究所と東京大学の研究者らは、金星探査機「あかつき」を用いた電波観測などによって、太陽の近くから太陽半径の約20倍離れた場所までの太陽風を調べ、太陽半径の5倍程度離れた距離から太陽風が急激に速度を増していることがわかりました。太陽から離れた場所での太陽風の加速には、太陽風の中を伝わる波をエネルギー源とする加熱が関わっていることも明らかになりました。

本研究は「あかつき」が金星をめざす途中で金星観測のために搭載した機器を利用して得られた成果であり、長年謎に包まれていた「コロナ加熱問題」を解く鍵を与えるものです。

2012年1月31日 更新

「あかつき」の現状と今後の運用について

|

「あかつき」は今後の軌道制御を姿勢制御用1液スラスタ(RCS)で行うこととなったため、2011年10月に、不要となった酸化剤のほぼ全量を投棄しました。これにより探査機が軽量化され、残燃料を有効に軌道制御に活用できる状態となりました。 |

2011年11月21日 更新

「あかつき」近日点における3回目の軌道制御を実施

|

JAXAは、金星探査機「あかつき」の今後の金星再会合に向け、近日点における姿勢制御用スラスタ(RCS)による第3回軌道制御を予定どおり11月21日13時57分(日本時間)から342秒間実施しました。衛星の状態は正常です。 |

2011年11月10日 更新

「あかつき」近日点における2回目の軌道制御を実施

|

JAXAは金星探査機「あかつき」の今後の金星再会合に向け、近日点における姿勢制御用スラスタ(RCS)による第2回軌道制御を11月10日13時37分(日本時間)から544秒間実施しました。衛星の状態は正常です。 |

2011年11月2日 更新

「あかつき」近日点における軌道制御を実施

|

JAXAは、金星探査機「あかつき」の今後の金星再会合に向け、近日点における姿勢制御用スラスタ(RCS)による第1回軌道制御を11月1日13時22分(日本時間)から約10分間実施しました。 |

2011年9月30日 更新

「あかつき」2015年の金星再会合を目指し、11月に軌道制御を実施予定

|

|

2011年9月15日 更新

「あかつき」の軌道制御用エンジンの第2回テスト噴射の結果について

|

金星探査機「あかつき」(PLANET-C)の軌道制御用エンジン(OME)の第2回テスト噴射(注1)を9月14日に実施し、取得したデータの解析を進めていたところ、噴射による加速度が、9月7日の第1回テスト噴射時と同様に想定よりも小さな値を示していることが分かりました。 |

2011年9月14日 更新

「あかつき」軌道制御用エンジン、第2回テスト噴射を実施

|

金星探査機「あかつき」(PLANET-C)の今後の金星再会合に向けた軌道変更計画の検討の一環として、軌道制御用エンジン(OME)の第2回テスト噴射(注1)を実施し、予定通りの時刻(9月14日11時50分(日本時間))に噴射したことを確認しました。 |

2011年9月9日 更新

「あかつき」軌道制御用エンジン、第2回テスト噴射計画を変更

|

金星探査機「あかつき」(PLANET-C)の今後の金星再会合に向けた軌道変更計画検討の一環として、軌道制御用エンジン(OME)の第1回テスト噴射(注1)を9月7日に実施し、取得したデータの解析を進めていたところ、噴射による加速度が想定よりも小さな値を示していることが分かりました。これは、第2回テスト噴射(注2)の前提として当初予測していた状況と異なるため、9月14日に計画している第2回テスト噴射の計画を変更し、OMEの噴射状況を再確認することを目的として、約5秒間噴射することといたします。 |

2011年9月7日 更新

「あかつき」の軌道制御用エンジン、第1回テスト噴射を実施

|

金星探査機「あかつき」(PLANET-C)の今後の金星再会合に向けた軌道変更計画の検討の一環として、軌道制御用エンジン(OME)の第1回テスト噴射(注1)を実施し、予定通り9月7日11時50分(日本時間)に噴射したことを確認しました。 |

2011年7月4日 更新

あかつき、2015年11月に金星へ

|

|

2011年4月13日 更新

「あかつき」の現在の状況

|

|

2010年12月10日 更新

「あかつき」の機能確認作業において金星を撮影

|

|

2010年12月8日 更新

「あかつき」金星周回軌道投入計画の見直し

|

12月7日に金星周回軌道投入マヌーバ(VOI-1)を実施した金星探査機「あかつき」が、計画通り金星周回軌道へ投入できなかったことが分かりました。JAXAでは調査・対策チームを新たに設置し、投入が出来なかった原因とその対策を調査すると共に、「あかつき」が再び金星に接近する6年後に向けて、金星周回軌道の投入計画を見直す予定です。 |

2010年12月8日 更新

「あかつき」金星周回観測軌道への投入結果

|

5月21日、種子島宇宙センターから打ち上げた金星探査機「あかつき」は、金星周回軌道へ投入するための金星周回軌道投入マヌーバ(VOI-1)を12月7日8時49 分(日本標準時)から実施しましたが、軌道推定の結果、金星周回軌道への投入ができなかったことを確認しました。 |

2010年11月18日 更新

「あかつき」の金星周回軌道投入日決定

|

|

2010年10月25日 更新

「あかつき」搭載カメラで「いて座」を撮像

|

|

2010年7月6日 更新

「あかつき」世界初セラミックスラスターで軌道制御に成功

|

|

2010年5月23日 更新

「あかつき」順調に飛行中!

|

|

2010年5月21日 更新

「あかつき」打ち上げ成功!!

|

|

2010年5月18日 更新

「あかつき」「IKAROS」打ち上げは21日(金)6:58に再設定

|

|

2010年5月10日 更新

「あかつき」「IKAROS」VABへ移動

|

|

2010年5月6日 更新

「あかつき」「IKAROS」衛星フェアリングに格納

|

|

2010年4月30日 更新

「あかつき」PAF結合作業を実施

|

|

2010年3月19日 更新

「あかつき」種子島に到着

|

|

2010年3月18日 更新

「あかつき」種子島へ向け出発!

|

|

2010年3月12日 更新

「あかつき」相模原キャンパスで機体公開

|

|

2010年3月3日 更新

「あかつき」打ち上げ日決定! 特設サイトオープン

|

|

2010年2月10日 更新

「あかつき」メッセージキャンペーン ご登録ありがとうございました

|

|

2009年12月17日 更新

年末年始も「あかつき」メッセージキャンペーン!

|

|

2009年11月30日 更新

「あかつき」相模原キャンパスで機体公開

メッセージキャンペーンも残り1ヶ月!

|

|

2009年10月23日 更新

お届けします!あなたのメッセージ、暁の金星へ

|

|

2009年6月1日 更新

「PLANET-C」総合試験開始

|

6月からPLANET-Cの総合試験を開始しました。 |

2009年1月6日 更新

一次噛み合わせ試験を終え、衛星を解体中

|

|

2008年12月26日 更新

一次噛み合わせ試験終了

|

|

2008年12月18日 更新

一次噛み合わせ試験実施中

|

|

2008年7月9日 更新

「PLANET-C」打ち上げ時に相乗りする小型副衛星が決定

|

|

2006年5月17日 更新

「金星の素顔を透視」する高性能な検出器の開発を進めています

|

|

2005年8月29日 更新

「大気超回転」と火山の謎に挑む、赤外線カメラを開発中

|

|

2005年4月13日 更新

雷・大気光カメラが、大幅な軽量化を実現

|

金星探査機「PLANET-C」には5つのカメラが搭載されますが、そのうちの1つが、世界の惑星探査ミッションで初となる「雷・大気光カメラ」(LAC=Lightning and Airglow Camera)です。このカメラは1秒間に5万回という「高速撮像」を行い、一瞬の雷光を確実に捉えます(肉眼で稲妻が見えるのは、残像現象によるものです)。 |

2004年10月18日 更新

探査機本体の試作モデルを設計中

|

|

2004年2月27日 更新

いよいよ探査機の「試作モデル」に着手します

|

|

金星探査機「あかつき」(PLANET-C)の軌道制御用エンジン(OME)の軌道上のテスト噴射を9月7、14日に実施しましたが、噴射による加速度が想定の約1/9、推力が約40N(ニュートン)程度と、今後の軌道制御に有効な比推力が得られないことがわかりました。また、OMEの破損が進行していると考えられることから、OMEの使用を断念いたしました。

金星探査機「あかつき」(PLANET-C)の軌道制御用エンジン(OME)の軌道上のテスト噴射を9月7、14日に実施しましたが、噴射による加速度が想定の約1/9、推力が約40N(ニュートン)程度と、今後の軌道制御に有効な比推力が得られないことがわかりました。また、OMEの破損が進行していると考えられることから、OMEの使用を断念いたしました。 6月30日に開催された宇宙開発委員会の第3回調査部会において、以下の報告をいたしました。

6月30日に開催された宇宙開発委員会の第3回調査部会において、以下の報告をいたしました。 2011年4月13日に開催された宇宙開発委員会において、「あかつき」の現状について報告をいたしました。3月に科学データ取得と観測機器の健全性確認を兼ねて中間赤外カメラ(LIR)、紫外イメージャ(UVI)、1μmカメラ(IR1)、2μmカメラ(IR2)の4台のカメラを用いて1000万km以上の距離から金星を複数回撮影し、2μmカメラ(IR2)についても金星周回軌道投入マヌーバ(VOI)後の健全性を確認しました。

2011年4月13日に開催された宇宙開発委員会において、「あかつき」の現状について報告をいたしました。3月に科学データ取得と観測機器の健全性確認を兼ねて中間赤外カメラ(LIR)、紫外イメージャ(UVI)、1μmカメラ(IR1)、2μmカメラ(IR2)の4台のカメラを用いて1000万km以上の距離から金星を複数回撮影し、2μmカメラ(IR2)についても金星周回軌道投入マヌーバ(VOI)後の健全性を確認しました。 JAXAは現在、金星探査機「あかつき」の金星周回軌道投入失敗の原因究明を行っておりますが、金星最接近時のデータ取得後に行った探査機の機能確認作業において、12月9日9時ごろ(日本標準時)に金星の画像を取得することができました。

JAXAは現在、金星探査機「あかつき」の金星周回軌道投入失敗の原因究明を行っておりますが、金星最接近時のデータ取得後に行った探査機の機能確認作業において、12月9日9時ごろ(日本標準時)に金星の画像を取得することができました。 金星探査機「あかつき」は金星を周回する軌道に入るための軌道制御エンジン(OME)の噴射を、12月7日8時49分00秒(日本時間)に実施する予定です。同日9時1分00秒には軌道制御エンジンの噴射を終了し、その後Z軸地球指向への姿勢変更等を経て、同日12月7日21時頃には金星周回軌道を決定する予定です。

金星探査機「あかつき」は金星を周回する軌道に入るための軌道制御エンジン(OME)の噴射を、12月7日8時49分00秒(日本時間)に実施する予定です。同日9時1分00秒には軌道制御エンジンの噴射を終了し、その後Z軸地球指向への姿勢変更等を経て、同日12月7日21時頃には金星周回軌道を決定する予定です。 10月8日に「あかつき」搭載カメラによる「いて座(一部)」の撮像を実施しました。今回の撮像では、臼田宇宙空間観測所との通信中に探査機のカメラ取り付け面を「いて座」方向に向け、中間赤外カメラ(LIR)、紫外イメージャ(UVI)、1μmカメラ(IR1)、2μmカメラ(IR2)を動作させて画像を取得しました。

10月8日に「あかつき」搭載カメラによる「いて座(一部)」の撮像を実施しました。今回の撮像では、臼田宇宙空間観測所との通信中に探査機のカメラ取り付け面を「いて座」方向に向け、中間赤外カメラ(LIR)、紫外イメージャ(UVI)、1μmカメラ(IR1)、2μmカメラ(IR2)を動作させて画像を取得しました。 6月28日に金星探査機「あかつき」は、地球から1,460万km、太陽から1.06天文単位の距離で、今回新規に開発した窒化珪素(Si3N4)製セラミックスラスターである、500N(ニュートン)の軌道制御エンジン(OME)の噴射に成功しました。

6月28日に金星探査機「あかつき」は、地球から1,460万km、太陽から1.06天文単位の距離で、今回新規に開発した窒化珪素(Si3N4)製セラミックスラスターである、500N(ニュートン)の軌道制御エンジン(OME)の噴射に成功しました。 5月21日、H-IIAロケット17号機によって打ち上げられた金星探査機「あかつき」は、太陽電池パネルの展開、太陽捕捉制御など一連のシーケンスが正常に行われていることを確認しました。

5月21日、H-IIAロケット17号機によって打ち上げられた金星探査機「あかつき」は、太陽電池パネルの展開、太陽捕捉制御など一連のシーケンスが正常に行われていることを確認しました。 5月21日6時58分22秒に、金星探査機「あかつき」を搭載したH-IIAロケット17号機を、種子島宇宙センターから打ち上げました。H-IIAロケット17号機は正常に飛行し、打ち上げ約27分29秒後に「あかつき」を分離した事を確認しました。

5月21日6時58分22秒に、金星探査機「あかつき」を搭載したH-IIAロケット17号機を、種子島宇宙センターから打ち上げました。H-IIAロケット17号機は正常に飛行し、打ち上げ約27分29秒後に「あかつき」を分離した事を確認しました。 H-IIAロケット17号機による金星探査機「あかつき」と小型ソーラー電力セイル実証機「IKAROS」の打ち上げは、気象状況を確認した結果、5月21日(金)6時58分22秒に行うことになりました。

H-IIAロケット17号機による金星探査機「あかつき」と小型ソーラー電力セイル実証機「IKAROS」の打ち上げは、気象状況を確認した結果、5月21日(金)6時58分22秒に行うことになりました。 種子島宇宙センターで衛星フェアリングに格納された金星探査機「あかつき」と小型ソーラー電力セイル実証機「IKAROS」は、5月9日、H-IIAロケット17号機が待つ大型ロケット組立棟(VAB)に移動されました。

種子島宇宙センターで衛星フェアリングに格納された金星探査機「あかつき」と小型ソーラー電力セイル実証機「IKAROS」は、5月9日、H-IIAロケット17号機が待つ大型ロケット組立棟(VAB)に移動されました。 5月4日、種子島宇宙センターの衛星フェアリング組立棟(SFA)で、金星探査機「あかつき」や小型ソーラー電力セイル実証機「IKAROS」を衛星フェアリングに格納する作業が行われました。衛星フェアリングは衛星・探査機を覆い、打ち上げ時に空気抵抗、摩擦熱や音響振動から守るためのものです。

5月4日、種子島宇宙センターの衛星フェアリング組立棟(SFA)で、金星探査機「あかつき」や小型ソーラー電力セイル実証機「IKAROS」を衛星フェアリングに格納する作業が行われました。衛星フェアリングは衛星・探査機を覆い、打ち上げ時に空気抵抗、摩擦熱や音響振動から守るためのものです。 4月30日、金星探査機「あかつき」は、種子島宇宙センターの衛星フェアリング組立棟(SFA)で、ロケットと探査機をつなぐ台座である「Payload Attach Fitting (PAF)」への結合作業が行われました。

4月30日、金星探査機「あかつき」は、種子島宇宙センターの衛星フェアリング組立棟(SFA)で、ロケットと探査機をつなぐ台座である「Payload Attach Fitting (PAF)」への結合作業が行われました。 3月17日相模原キャンパスを出発した金星探査機「あかつき」は、19日17:30頃、種子島宇宙センターの第2衛星組立棟(STA2)に無事到着しました。

3月17日相模原キャンパスを出発した金星探査機「あかつき」は、19日17:30頃、種子島宇宙センターの第2衛星組立棟(STA2)に無事到着しました。 金星探査機「あかつき」が、種子島宇宙センターへ向け、3月17日夕方、相模原キャンパスを出発しました。「あかつき」は、19日には種子島宇宙センターへ搬入される予定です。そして打ち上げに向け、最終準備作業に入ります。

金星探査機「あかつき」が、種子島宇宙センターへ向け、3月17日夕方、相模原キャンパスを出発しました。「あかつき」は、19日には種子島宇宙センターへ搬入される予定です。そして打ち上げに向け、最終準備作業に入ります。 3月12日、相模原キャンパスで、金星探査機「あかつき」と小型ソーラー電力セイル実証機「IKAROS」を報道機関向けに公開しました。

3月12日、相模原キャンパスで、金星探査機「あかつき」と小型ソーラー電力セイル実証機「IKAROS」を報道機関向けに公開しました。 金星探査機「あかつき」や小型ソーラー電力セイル実証機「IKAROS」、その他4基の小型副衛星を載せるH-IIAロケット17号機の打ち上げ予定日時が、5月18日6時44分14秒に設定されました。

金星探査機「あかつき」や小型ソーラー電力セイル実証機「IKAROS」、その他4基の小型副衛星を載せるH-IIAロケット17号機の打ち上げ予定日時が、5月18日6時44分14秒に設定されました。 1月10日に終了した「あかつき」メッセージキャンペーン。世界中の皆さんから「あかつき」へ応援のメッセージをいただきました。インターネットからご登録された方、地域、学校、科学館等で団体登録してくださった方、あわせて260,214名のご登録をいただきました。多くの著名人からも「あかつき」へメッセージをお寄せいただいています。

1月10日に終了した「あかつき」メッセージキャンペーン。世界中の皆さんから「あかつき」へ応援のメッセージをいただきました。インターネットからご登録された方、地域、学校、科学館等で団体登録してくださった方、あわせて260,214名のご登録をいただきました。多くの著名人からも「あかつき」へメッセージをお寄せいただいています。 2010年度打ち上げ予定の金星探査機「あかつき」(PLANET-C)にあなたの名前とメッセージを載せて金星へお届けする、メッセージキャンペーンを実施しています。

2010年度打ち上げ予定の金星探査機「あかつき」(PLANET-C)にあなたの名前とメッセージを載せて金星へお届けする、メッセージキャンペーンを実施しています。 11月27日、相模原キャンパスの飛翔体環境試験棟で、金星探査機「あかつき」を報道機関向けに公開しました。今後「あかつき」は引き続き総合試験が実施されます。

11月27日、相模原キャンパスの飛翔体環境試験棟で、金星探査機「あかつき」を報道機関向けに公開しました。今後「あかつき」は引き続き総合試験が実施されます。 2010年度打ち上げ予定の金星探査機「あかつき」(PLANET-C)は、打ち上げ後約半年で金星周回軌道に到着し、約2年をかけて金星の大気を調査する探査機です。この「あかつき」にあなたのお名前とメッセージを載せて、金星へお届けします。学校や塾、職場など団体での応募も可能ですので、ぜひお誘いあわせの上、ご参加ください。

2010年度打ち上げ予定の金星探査機「あかつき」(PLANET-C)は、打ち上げ後約半年で金星周回軌道に到着し、約2年をかけて金星の大気を調査する探査機です。この「あかつき」にあなたのお名前とメッセージを載せて、金星へお届けします。学校や塾、職場など団体での応募も可能ですので、ぜひお誘いあわせの上、ご参加ください。

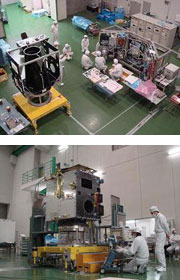

年末に引き続き衛星の解体が行われています。上の写真は観測用の2μm赤外線カメラIR2を上部パネルから取り外すところです。上部パネルに様々な機器が取り付けられていましたが、 現在は既にそのほとんどが外されています。

年末に引き続き衛星の解体が行われています。上の写真は観測用の2μm赤外線カメラIR2を上部パネルから取り外すところです。上部パネルに様々な機器が取り付けられていましたが、 現在は既にそのほとんどが外されています。 12月23日、観測用カメラのテストが行なわれました。5つのカメラ全てに電源を入れ、実際に観測用のコマンドを送って順調に作動するかを確認しました。

12月23日、観測用カメラのテストが行なわれました。5つのカメラ全てに電源を入れ、実際に観測用のコマンドを送って順調に作動するかを確認しました。 2008年10月1日より、PLANET-Cの一次噛み合わせ試験を実施中です。この試験では、約3カ月かけて、実際の探査機で使用される飛翔モデルの部品をほぼ打ち上げ時の状態に組み上げます。大きなクリーンルームを使い、実際の飛翔時に近い形態で機械的な合わせや電気的な整合性・機能を確認する重要な試験です。これまで個々に開発されてきた各部品や観測機器が一堂に会し、衛星の形が出来上がっていく様子は圧巻です。

2008年10月1日より、PLANET-Cの一次噛み合わせ試験を実施中です。この試験では、約3カ月かけて、実際の探査機で使用される飛翔モデルの部品をほぼ打ち上げ時の状態に組み上げます。大きなクリーンルームを使い、実際の飛翔時に近い形態で機械的な合わせや電気的な整合性・機能を確認する重要な試験です。これまで個々に開発されてきた各部品や観測機器が一堂に会し、衛星の形が出来上がっていく様子は圧巻です。 2008年7月3日に「PLANET-Cに相乗りする小型副衛星の選定委員会」を開催し、PLANET-CとともにH-IIAロケットに相乗り搭載して打ち上げる、小型副衛星の候補を4機選定しました。

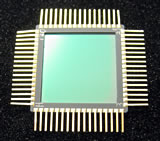

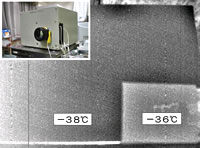

2008年7月3日に「PLANET-Cに相乗りする小型副衛星の選定委員会」を開催し、PLANET-CとともにH-IIAロケットに相乗り搭載して打ち上げる、小型副衛星の候補を4機選定しました。 金星探査機「PLANET-C」に搭載される5台のカメラのうち、波長2ミクロン前後の赤外線を観測対象とするカメラが「IR2」です。それが目的としているのは、金星の厚い雲の下にある高温大気、その動きや微量成分の分布を観測することです。いわば「金星の素顔を透視」するカメラといえるでしょう。「IR2」のレンズは赤外線観測に適した材料で作られており(ニコン製)、デジタルカメラでいうCCDなどに相当する撮像素子には、プラチナシリサイド(PtSi)素子を使っています(三菱電機製)。

金星探査機「PLANET-C」に搭載される5台のカメラのうち、波長2ミクロン前後の赤外線を観測対象とするカメラが「IR2」です。それが目的としているのは、金星の厚い雲の下にある高温大気、その動きや微量成分の分布を観測することです。いわば「金星の素顔を透視」するカメラといえるでしょう。「IR2」のレンズは赤外線観測に適した材料で作られており(ニコン製)、デジタルカメラでいうCCDなどに相当する撮像素子には、プラチナシリサイド(PtSi)素子を使っています(三菱電機製)。 金星探査機「PLANET-C」は、さまざまな波長域の光を5台のカメラでとらえることで、金星の大気の動きを詳しく観測します。そして、太陽系の気象学で最大の謎となっている「大気超回転」を解明しようとしています。「大気超回転」とは、金星の大気が金星の自転周期の約60倍もの速さで回っている現象です(自転周期243日に対し、大気は4日)。波長1ミクロン域の赤外線をとらえる「IR1カメラ」は、金星の昼と夜の両方を観測することで、その謎を解く手がかりを得ようとしています。

金星探査機「PLANET-C」は、さまざまな波長域の光を5台のカメラでとらえることで、金星の大気の動きを詳しく観測します。そして、太陽系の気象学で最大の謎となっている「大気超回転」を解明しようとしています。「大気超回転」とは、金星の大気が金星の自転周期の約60倍もの速さで回っている現象です(自転周期243日に対し、大気は4日)。波長1ミクロン域の赤外線をとらえる「IR1カメラ」は、金星の昼と夜の両方を観測することで、その謎を解く手がかりを得ようとしています。

今年4月に正式なスタートを切った「PLANET-C」プロジェクトでは現在、探査機の試作モデルを設計しています。

今年4月に正式なスタートを切った「PLANET-C」プロジェクトでは現在、探査機の試作モデルを設計しています。 PLANET-Cプロジェクトチームはこれまでに、探査機の初期設計や金星観測カメラ群の開発をすすめてきました。観測カメラには宇宙開発ではまだ利用実績の少ない画素数の多い赤外線センサーを搭載したものがいくつも採用されています。そこで、放射線被曝試験を含む多くの実験を行ない、こうしたセンサーの宇宙環境での信頼性を確認し、性能を最大限に引き出すための努力を続けてきました。 金星の夜側の大気や地表面から発せられる淡い赤外線や雷の発光を拾い集めるには、照りつける強力な太陽光を排除する高性能のフードを開発することが重要な課題となっていました。また「熱線」とも呼ばれる赤外線を正確に測るためには探査機の内部を涼しく保つ必要があります。地球周回衛星に比べより太陽に近づく金星周回探査機は、宇宙空間に熱を逃がすための、より巧みな設計・構造が求められました。

PLANET-Cプロジェクトチームはこれまでに、探査機の初期設計や金星観測カメラ群の開発をすすめてきました。観測カメラには宇宙開発ではまだ利用実績の少ない画素数の多い赤外線センサーを搭載したものがいくつも採用されています。そこで、放射線被曝試験を含む多くの実験を行ない、こうしたセンサーの宇宙環境での信頼性を確認し、性能を最大限に引き出すための努力を続けてきました。 金星の夜側の大気や地表面から発せられる淡い赤外線や雷の発光を拾い集めるには、照りつける強力な太陽光を排除する高性能のフードを開発することが重要な課題となっていました。また「熱線」とも呼ばれる赤外線を正確に測るためには探査機の内部を涼しく保つ必要があります。地球周回衛星に比べより太陽に近づく金星周回探査機は、宇宙空間に熱を逃がすための、より巧みな設計・構造が求められました。