2021年3月10日更新

地球が見える 2021年 震災から10年を迎えて ~宇宙から見た復興状況~

前回掲載の「東日本大震災-JAXA地球観測の記録」では震災当時、JAXAの災害対応現場ではどのような活動を行っていたか、またその後の防災活動に関する取組みの概要などをまとめました。今回は、震災から10年を迎える機会に、地球観測衛星データの解析結果から見る復興・復旧の様子をご紹介します。

2021年3月10日更新

地球が見える 2021年 東日本大震災-JAXA地球観測の記録

2021年3月11日、東日本大震災から10年を迎えます。改めて、東日本大震災の被害を受けられた地域の皆様に、謹んでお見舞い申しあげます。震災当時の地球観測、災害観測の現場を改めて記録に残すべく、振り返ってみたいと思います。本日から連載で、当時の記録や宇宙から見た復興10年間の様子、10年間のJAXAの防災の取り組みについてご紹介していきます。

図1. 「だいち」が観測した震災前(右)と後(左)の東北地方の沿岸の様子

(紺色に変化した部分は津波で浸水した地域。植物のある部分は赤で示されています。津波により海に流出したと思われる漂流物も確認できます)

2019年6月14日更新

命名「ALOS氷丘」-衛星観測による極域科学研究への貢献-

英国政府は、英国の南極地名委員会の提案を受け、南極半島の一連の氷河(氷流や氷丘)について、それらの氷河を観測し、極域科学研究に重要なデータを提供してきたヨーロッパ、アメリカ、日本の地球観測衛星にちなんだ名前を付けたことを発表しました※。 氷河のひとつには、JAXAの陸域観測技術衛星「だいち」(ALOS)の観測による貢献から、「Alos Ice Rumples」(ALOS氷丘)と命名されました。

今回、氷河の命名に付けられた地球観測衛星は、ヨーロッパのERS、ENVISAT、Cryosat、Sentinel、ドイツとアメリカの共同ミッションであるGRACE、アメリカのLandsatと日本のALOSです。

図:命名された氷河名(出典:A.E. Hogg/CPOM)

2018年12月10日更新

地球観測衛星による雨及び雹データ等を活用したパナソニック社サイト「Rain Power Graph」が公開されました

JAXAは、衛星データの民間利用推進を目的に数種類の衛星データを提供し、それらをもとにパナソニック株式会社 エコソリューションズ社の雨とい事業60周年記念サイト「Rain Power Graph」が公開されました。

同サイトでは、全国100地点の「気象に関する5つの指標(降雨量/瞬間降雨量/瞬間最大風速/降雪量/UVインデックス)」を同社が偏差値化し、家が受ける気象の脅威に関する項目の全国偏差値を水滴グラフで確認できる仕様になっており、衛星データを「家」という視点で編集加工して閲覧できるようにした取り組みです。

2015年10月7日更新

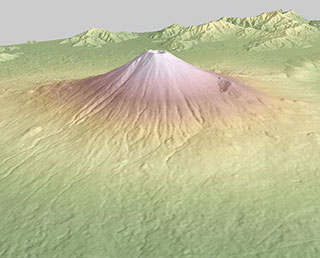

ALOS全球数値地表モデル(DSM)"ALOS World 3D - 30m"(AW3D30)

陸域観測技術衛星「ALOS」搭載のパンクロマチック立体視センサ(PRISM)による全球数値地表モデル(DSM)の30m相当(1arcsec)解像度版データセットを無償公開します。

本データセットは、全球規模で整備される標高データセットとして現時点で世界最高精度を持つ「全世界デジタル3D地形データ」のDSMデータセット(5m相当解像度)をベースとして作成しています。JAXAは科学研究分野や地理空間情報を活用したサービス等に広く利用していただくために水平解像度30mデータセットを無償で公開します。

2015年5月18日更新

「だいち」画像を活用した世界最高水準の全世界標高データを無償公開!

JAXAは、陸域観測技術衛星「だいち」(ALOS)による観測画像を用いて整備した、全世界の陸地の起伏を水平方向30mの細かさで表現できる標高データセット(30m

メッシュ版)の無償公開を開始します。今回、日本を含む東アジア、東南アジア域から公開を開始し、順次、全世界の陸地(緯度82度以内)に拡大する予定です。

本データセットは、30mメッシュ版として高さ・精度も世界最高水準となっており、科学研究分野や教育、地理空間情報を活用した民間サービス等での利用が期待されています。

2014年2月24日更新

世界最高精度!「だいち」画像による全世界デジタル3D地形データを整備

JAXAは、陸域観測技術衛星「だいち」によって撮影した約300万枚の衛星画像を用いて、世界最高精度の全世界デジタル3D地図を整備します。

今回整備するデジタル3D地図は、世界で初めて5m解像度と5mの高さ精度で世界中の陸地の起伏を表現できるため、地図整備や自然災害の被害予測、水資源の調査など、さまざまな用途に活用することが出来ることが特長です。

JAXAではこれまでも技術実証を目的としてデジタル3D地図を作成してきましたが、データ処理研究開発の結果、月15万枚程度を作成できる見通しが立ちました。この技術を活用し2014年3月から3D地図の整備を開始し、2016年3月までに全世界の地図が完成する予定です。

本データは、株式会社NTTデータを通して有償で一般に提供されます。

2011年10月20日 更新

感謝の気持ちを込めて、海上保安庁から「だいち」にラストメッセージ

2011年5月に運用を停止した陸域観測技術衛星「だいち」は、多年にわたり海上保安庁に海氷衛星画像を提供し貢献してきました。 2011年5月に運用を停止した陸域観測技術衛星「だいち」は、多年にわたり海上保安庁に海氷衛星画像を提供し貢献してきました。

10月18日、海上保安庁は直接「だいち」に感謝の気持ちを伝えるため、人工衛星のレーザー測距観測を実施している下里水路観測所から「だいち」に向けてラストメッセージとして「レーザー光線」を発射しました。観測所は「だいち」に取り付けられた反射プリズムからの反射信号を受信し、光線が伝達したことを確認しました。

海上保安庁から送られた「だいち」への感謝の気持ちは、無事に届けられました。

|

2011年8月19日 更新

南極の氷の移動速度分布図作成に「だいち」のデータを提供

JAXAは、NASAジェット推進研究所とカリフォルニア大学アーバイン校が、複数の衛星の合成開口レーダを使い南極大陸の氷の移動速度分布図を世界で初めて作成するにあたり、陸域観測技術衛星「だいち」が取得した合成開口レーダのデータを提供しました。データはカナダ宇宙庁や欧州宇宙機関からも提供され、複数の衛星の複数時期のデータを使い計測された南極氷河の移動速度分布の結果は、気候変動の追跡や将来の海面の上昇予測に役立てられます。 JAXAは、NASAジェット推進研究所とカリフォルニア大学アーバイン校が、複数の衛星の合成開口レーダを使い南極大陸の氷の移動速度分布図を世界で初めて作成するにあたり、陸域観測技術衛星「だいち」が取得した合成開口レーダのデータを提供しました。データはカナダ宇宙庁や欧州宇宙機関からも提供され、複数の衛星の複数時期のデータを使い計測された南極氷河の移動速度分布の結果は、気候変動の追跡や将来の海面の上昇予測に役立てられます。

※「だいち」は2011年5月12日に運用を終了しています。

|

陸域観測技術衛星「だいち」(ALOS)は、4月22日に電力異常が発生してから約3 週間にわたり交信を試みてきましたが、このたび交信不能と判断し、5月12日 10:50(日本時間)に「だいち」搭載の送信機とバッテリーを停止するコマンドを地上より送信し、同衛星の運用を終了いたしました。 陸域観測技術衛星「だいち」(ALOS)は、4月22日に電力異常が発生してから約3 週間にわたり交信を試みてきましたが、このたび交信不能と判断し、5月12日 10:50(日本時間)に「だいち」搭載の送信機とバッテリーを停止するコマンドを地上より送信し、同衛星の運用を終了いたしました。

2006年1月24日に打ち上げられた「だいち」は、設計寿命3年、目標寿命5年を超えて運用され、災害緊急観測を行うなど地球観測に関する多くの成果をあげてきました。電力異常の原因については引き続き調査を行う予定です。

|

2011年4月22日 更新

「だいち」の電力異常について

2006年1月24日に打ち上げられた陸域観測技術衛星「だいち」(ALOS)は、災害地の緊急観測を行うなど、設計寿命3年、目標寿命5年を超えて運用してきましたが、2011年4月22日午前7時30分頃、急な発生電力の低下とともに、機能を最低限に維持するために消費電力を節減するモードに移行し、搭載観測機器の電源がオフ状態となっていることがデータ中継技術衛星「こだま」(DRTS)による中継データから判明しました。現在、発生電力は確認できておりません。 2006年1月24日に打ち上げられた陸域観測技術衛星「だいち」(ALOS)は、災害地の緊急観測を行うなど、設計寿命3年、目標寿命5年を超えて運用してきましたが、2011年4月22日午前7時30分頃、急な発生電力の低下とともに、機能を最低限に維持するために消費電力を節減するモードに移行し、搭載観測機器の電源がオフ状態となっていることがデータ中継技術衛星「こだま」(DRTS)による中継データから判明しました。現在、発生電力は確認できておりません。

JAXAでは、原因の調査を進めるとともに対策を講じていきます。

|

2011年3月13日 更新

東北地方太平洋沖地震を「だいち」が緊急観測

3月11日14時46分頃、東北地方の太平洋沖で国内観測史上最大となるマグニチュード9.0と推定される地震が起こり、広範囲で強い揺れが観測され、余震も相次いで起こっています。この地震の影響で発生した津波は、沿岸地域に甚大な被害を与えています。 3月11日14時46分頃、東北地方の太平洋沖で国内観測史上最大となるマグニチュード9.0と推定される地震が起こり、広範囲で強い揺れが観測され、余震も相次いで起こっています。この地震の影響で発生した津波は、沿岸地域に甚大な被害を与えています。

JAXAは陸域観測技術衛星「だいち」により現地の緊急観測を実施しました。 JAXAでは今後も当該地域を継続して観測する予定です。

この度の東北地方太平洋沖地震およびこれに伴う津波によって被災された皆様に、謹んでお見舞いを申し上げます。

|

2011年2月25日 更新

「だいち」データを用いた「ブータン氷河湖台帳」を公開

JAXAは陸域観測技術衛星「だいち」の観測データを用いて、初めて10m精度の「氷河湖台帳」を作成しホームページで公開しました。JAXAでは、ブータン王国経済省地質鉱山局と国内機関の協力のもと、氷河湖の現状を把握するため科学技術振興機構と国際協力機構による「ブータンヒマラヤにおける氷河湖決壊洪水に関する研究」を実施しており、その成果が「氷河湖台帳」です。台帳は高精度に調査したブータン王国における最新の氷河湖の情報(緯度経度、面積、長さ、幅、標高など)で、現地で深刻な問題となっている氷河湖決壊洪水の対策や危険度の評価への利用が期待されています。 JAXAは陸域観測技術衛星「だいち」の観測データを用いて、初めて10m精度の「氷河湖台帳」を作成しホームページで公開しました。JAXAでは、ブータン王国経済省地質鉱山局と国内機関の協力のもと、氷河湖の現状を把握するため科学技術振興機構と国際協力機構による「ブータンヒマラヤにおける氷河湖決壊洪水に関する研究」を実施しており、その成果が「氷河湖台帳」です。台帳は高精度に調査したブータン王国における最新の氷河湖の情報(緯度経度、面積、長さ、幅、標高など)で、現地で深刻な問題となっている氷河湖決壊洪水の対策や危険度の評価への利用が期待されています。

|

2010年11月8日 更新

ブラジル国立宇宙研究所と「だいち」を利用したREDD+への協力に関する意向書を締結

11月8日、JAXAとブラジル国立宇宙研究所(以下、INPE)は、陸域観測技術衛星「だいち」を利用した森林の減少及び劣化に由来する排出の削減等(REDD+)の協力に関する意向書を締結しました。 11月8日、JAXAとブラジル国立宇宙研究所(以下、INPE)は、陸域観測技術衛星「だいち」を利用した森林の減少及び劣化に由来する排出の削減等(REDD+)の協力に関する意向書を締結しました。

JAXAは、先月開催の森林保全と地球温暖化に関する閣僚級会合で策定された、REDD+の取り組みである途上国への支援強化を軸とした共同作業計画に貢献するため、「だいち」の合成開口レーダのデータが、熱帯林の測定に有効であることをINPEと共同で検証していく予定です。

違法伐採監視や、REDD+における森林減少と劣化の状況を正確に把握するなど、JAXAが提供する「だいち」の合成開口レーダの高解像度データと、INPEが提供する現地観測データ等を比較して、精度を検証します。

|

2010年10月21日 更新

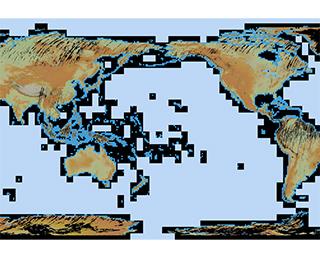

「だいち」搭載のレーダーセンサーを用いて全球森林・非森林分類図を作成

JAXAは、陸域観測技術衛星「だいち」に搭載したレーダーセンサー(PALSAR)を用いて、世界で初めて全球の10m分解能の画像と森林・非森林の分類図を作成し、ホームページで分類図画像を公開しました。 JAXAは、陸域観測技術衛星「だいち」に搭載したレーダーセンサー(PALSAR)を用いて、世界で初めて全球の10m分解能の画像と森林・非森林の分類図を作成し、ホームページで分類図画像を公開しました。

この分類図は名古屋で開催中の生物多様性条約第10回締約国会議(COP10)のサイドイベント並びに、北京で開催予定の2010年地球観測に関する政府間会合(GEO)閣僚級会合でも紹介されます。

今後は、「だいち」/PALSARを用いた森林観測を継続するとともに過去のデータの解析処理も行い、森林炭素量変化を含めた森林の変化を全球規模で把握することにより、森林の減少及び劣化の抑制方策に役立つデータ作成を目指していきます。また各国の現地機関と共同で研究を実施し、データ配布については協力機関と協定を締結の上、行っていく予定です。

|

2010年10月18日 更新

ラムサール条約事務局と「だいち」を利用した湿地の調査に関して協力協定を締結

10月18日、JAXAとラムサール条約事務局は、生物多様性条約第10回締約国会議(COP10)の「生物多様性条約の施行におけるラムサール条約の役割」に出席し、陸域観測技術衛星「だいち」を利用した重要な湿地の調査に関して協力関係を結ぶことに合意し、協力協定に署名を行いました。湿地は、多様な動植物の生息にとって極めて重要であるにもかかわらず、世界の多くの湿地が消滅の脅威にさらされています。「だいち」は世界中の湿地を継続的に監視することができるため、取得した画像は湿地の適切な保全に貢献することができます。 10月18日、JAXAとラムサール条約事務局は、生物多様性条約第10回締約国会議(COP10)の「生物多様性条約の施行におけるラムサール条約の役割」に出席し、陸域観測技術衛星「だいち」を利用した重要な湿地の調査に関して協力関係を結ぶことに合意し、協力協定に署名を行いました。湿地は、多様な動植物の生息にとって極めて重要であるにもかかわらず、世界の多くの湿地が消滅の脅威にさらされています。「だいち」は世界中の湿地を継続的に監視することができるため、取得した画像は湿地の適切な保全に貢献することができます。

本協定の締結後は、「だいち」画像をデータベース化して公開し、湿地の評価及び保全、湿地リストの作成などにいっそう役立てていく予定です。

|

2010年9月13日 更新

「だいち」のデータを用いた「高精度土地被覆図」を公開

JAXAは、「だいち」の観測データを用いて、日本のほぼ全域の高精度土地被覆図を作成し、その画像をインターネット上に公開しました。 JAXAは、「だいち」の観測データを用いて、日本のほぼ全域の高精度土地被覆図を作成し、その画像をインターネット上に公開しました。

この「だいち」観測データによる高精度土地被覆図は、国や地方自治体が行っている植生調査や森林管理、土砂災害などの調査、食糧安全保障への貢献など実利用の分野や、生態系研究等の研究分野など、様々なアプリケーションにおける基礎情報として利用されます。

将来的には、気候変動観測衛星(GCOM-C)による全地球規模での土地被覆図の作成・高精度化や、次期高分解能光学センサによる、より詳細な土地被覆調査へとつなげることが期待されます。

|

2010年9月3日 更新

アジア開発銀行との協力枠組み(LOI)に基づくパキスタンでおきた大洪水に対するJAXAの貢献について

7月末より、パキスタン北西部を始めとするインダス川流域にて大規模な洪水が発生しており、JAXAでは、センチネルアジアや国際災害チャーターの要請に基づき、「だいち」を用いた緊急観測を行ってきました。 7月末より、パキスタン北西部を始めとするインダス川流域にて大規模な洪水が発生しており、JAXAでは、センチネルアジアや国際災害チャーターの要請に基づき、「だいち」を用いた緊急観測を行ってきました。

今後は、さらに、復旧・復興に向けて、様々な国際活動が展開されることになりますが、JAXAは、アジア開発銀行(ADB)との協力枠組み(LOI)に基づき、インダス川流域やパキスタン全体を把握するための観測を行い、観測データをアジア開発銀行に提供いたしました。広域の水害域の把握は、合成開口レーダーの広域モードを有する「だいち」ならではの特長を活かした情報と言えます。また、水害域の抽出に必要となる、過去の観測データを有していることも、4年半に亘る全球観測を行ってきた「だいち」の成果です。

ADBは、世界銀行(WB)、欧州委員会(EC/Joint Research Center)、国連(UNOSAT) と連携して、リモートセンシングや地理空間情報システムを活用して、復旧・復興に向けた調査プロジェクトを進めていくために、パキスタン宇宙高層大気研究委員会(SUPARCO)を支援していくこととなります。

|

2010年5月13日 更新

ハイチ、チリの地震に関するデータ提供で、GEOより感謝状

1月12日にハイチで、2月27日にチリで起きた大地震の際、「だいち」は緊急観測を行い、観測データを国際災害チャータを通じて海外の関係機関へ提供してきました。これに関連して、GEO(地球観測に関する政府間会合)のJose Achache事務局長より、JAXA本間理事へ感謝状が手渡されました。 1月12日にハイチで、2月27日にチリで起きた大地震の際、「だいち」は緊急観測を行い、観測データを国際災害チャータを通じて海外の関係機関へ提供してきました。これに関連して、GEO(地球観測に関する政府間会合)のJose Achache事務局長より、JAXA本間理事へ感謝状が手渡されました。

|

2010年4月13日 更新

「だいち」とNASAデータ中継衛星間のデータ伝送の運用を開始

昨年6月に締結したJAXAの陸域観測技術衛星「だいち」とNASAのデータ中継衛星システム(TDRSS)との連携協力に関する協定を踏まえ、「だいち」が北・南米上空で観測した観測データを、NASAのデータ中継衛星システム(TDRSS)を経由してNASA地上局に送られ、インターネット経由でJAXAの地球観測センターに伝送することが可能になりました。 昨年6月に締結したJAXAの陸域観測技術衛星「だいち」とNASAのデータ中継衛星システム(TDRSS)との連携協力に関する協定を踏まえ、「だいち」が北・南米上空で観測した観測データを、NASAのデータ中継衛星システム(TDRSS)を経由してNASA地上局に送られ、インターネット経由でJAXAの地球観測センターに伝送することが可能になりました。

これまで、「だいち」からのデータの多くは、JAXAのデータ中継技術衛星「こだま」を経由して地球観測センターで受信していましたが、今後は「こだま」に加えTDRSSを利用することにより、より高頻度の観測(データ量として約2割の増加、北・南米地域に限定すれば約2倍に増加)を実現させることができるようになります。

また、新たに開始されるこの運用が「地球観測に関する政府間会合」(GEO)が目指す「複数システムからなる全球地球観測システム(GEOSS)」構築の一助となることを報告するため、GEO事務局長あてのレター署名式を4月12日に行いました。

|

2010年3月30日 更新

衛星を用いた防災利用実証実験に関して三重県、高知県、徳島県と協力

「だいち」などの人工衛星を用いて、防災業務における衛星の有効性を検証することを目的とした防災利用実証実験を共同で実施するため、三重県、高知県、徳島県と協定を締結いたしました。 「だいち」などの人工衛星を用いて、防災業務における衛星の有効性を検証することを目的とした防災利用実証実験を共同で実施するため、三重県、高知県、徳島県と協定を締結いたしました。

本協定は、衛星による広域観測技術、大容量通信技術を活用することにより、将来の防災業務への貢献を目指すものです。

|

2009年2月25日 更新

「だいち」定常運用段階終了

2006年1月24日に打ち上げられた「だいち」は、3年間の定常運用を終え、後期利用段階に移行しました。 2006年1月24日に打ち上げられた「だいち」は、3年間の定常運用を終え、後期利用段階に移行しました。

これまで「だいち」は、災害時の緊急観測を初め、地図作成や海氷観測、森林観測等、多くの場面で活用されてきました。

今後、後期利用段階として2年間、「だいち」の運用を継続し、社会・公共インフラとして衛星が国民生活に貢献できるよう、衛星利用の定着・拡大を図るとともに、新たな利用開拓を行っていきます。

|

2008年12月2日 更新

JAXAとユネスコとの世界遺産監視に関する協力取り決めの締結

JAXAと国際連合教育科学文化機関(ユネスコ)は、人類共通の世界遺産の監視保護に役立てるため、「だいち」を利用した世界遺産監視協力に関する取り決め(MOU)を締結しました。 JAXAと国際連合教育科学文化機関(ユネスコ)は、人類共通の世界遺産の監視保護に役立てるため、「だいち」を利用した世界遺産監視協力に関する取り決め(MOU)を締結しました。

12月2日、JAXA東京事務所において、坂田文部科学審議官はじめ文部科学省関係者及び山本ユネスコ日本政府代表部大使にもご出席いただき、立川JAXA理事長と松浦ユネスコ事務局長が調印する署名式を執り行いました。

|

2008年10月30日 更新

「だいち」データを利用した森林監視の成果について

このたび、米国ウッズホール研究所が衛星画像を用いて全熱帯森林・非森林域のデータセットを作成・配布するにあたり、JAXAはこの研究における中心的な共同研究機関として、「だいち」搭載のフェーズドアレイ方式Lバンド合成開口レーダ(PALSAR)のデータをこのウッズホール研究所に提供しました。これにより、森林の減少、森林の管理、森林資源の管理が可能になる重要な成果物ができることになりました。 このたび、米国ウッズホール研究所が衛星画像を用いて全熱帯森林・非森林域のデータセットを作成・配布するにあたり、JAXAはこの研究における中心的な共同研究機関として、「だいち」搭載のフェーズドアレイ方式Lバンド合成開口レーダ(PALSAR)のデータをこのウッズホール研究所に提供しました。これにより、森林の減少、森林の管理、森林資源の管理が可能になる重要な成果物ができることになりました。

なお、JAXAでは本研究と類似する研究を「京都・炭素観測計画」として実施しており、Web上で類似の成果物を公開しております。

今回の成果物

a) 2007年度に「だいち」搭載のパルサーが観測した高分解能の雲なし画像。

b)パルサー画像から作成した森林分布基本図(その後の年次変化抽出のベースになるもの)。

c)光学センサー(MODIS;NASAセンサ)とライダー(GLAS)を用いた中分解能でのバイオマスマップ。

これらは今後の地球環境の監視に重要なものです。

|

2008年9月26日 更新

岐阜県、JAXA及び(財)岐阜県建設研究センターとの衛星画像の防災利用実証実験結果

平成20年9月2日から3日にかけて、岐阜県西濃地方を中心とした豪雨において、岐阜県からJAXAに対して、衛星による緊急観測要求を行い、人工衛星画像による浸水地区の捕捉、岐阜県域統合型GISを介した情報連携等の実証実験を関係機関と実施した内容が、岐阜県より報告がありましたのでお知らせいたします。

実証実験結果につきましては、以下のWEBサイトに掲載しておりますので、ご覧ください。

|

2008年8月18日 更新

「だいち」による北極圏、南極圏画像を一般公開

2007年3月1日から2009年3月1日までの2年間は国際極年(International Polar Year)であることから、JAXAでは「だいち」により北極圏、南極圏を定期的に観測してきましたが、このたび、搭載センサの一つであるフェーズドアレイ方式Lバンド合成開口レーダ「PALSAR」により取得した当該地域の画像をインターネット上にて公開することといたしました。 2007年3月1日から2009年3月1日までの2年間は国際極年(International Polar Year)であることから、JAXAでは「だいち」により北極圏、南極圏を定期的に観測してきましたが、このたび、搭載センサの一つであるフェーズドアレイ方式Lバンド合成開口レーダ「PALSAR」により取得した当該地域の画像をインターネット上にて公開することといたしました。

PALSARは天候、昼夜の別に関係なく氷を含む地表の状態を観測できること、計算機を用いた画像の自動処理が可能なことから、データ取得後数日以内に分解能500メートルの簡易画像を作成し、それらを集めてモザイク(貼り合わせ)画像を作成しています。「だいち」の1回帰(46日)をかけて、1枚の極域の広域画像を作成することができ、その画像を長期にわたって比較をすることで、極域における氷の変化、土地被覆の変化状況などを把握することができます。これまでに、いくつかの時期のモザイク画像を作成しましたので、以下のサイトを通して公開することといたしました。

このサイトでは、今後も新たな観測データの公表を進めていきます。

|

2008年7月29日 更新

中国・四川大地震における中国政府防災機関からの感謝状について

平成20年5月12日に中国四川省にて発生した地震について、JAXAでは現地の災害活動へ資するため、発生翌日の5月13日より陸域観測技術衛星「だいち」にて被災地の緊急観測を実施し、中国国家防災委員会(CNCDR)及び中国国家防災センター(NDRCC)(ともに中国政府防災機関)へ、データ提供を実施してきましたが、このたび2機関より感謝状をいただきました。 平成20年5月12日に中国四川省にて発生した地震について、JAXAでは現地の災害活動へ資するため、発生翌日の5月13日より陸域観測技術衛星「だいち」にて被災地の緊急観測を実施し、中国国家防災委員会(CNCDR)及び中国国家防災センター(NDRCC)(ともに中国政府防災機関)へ、データ提供を実施してきましたが、このたび2機関より感謝状をいただきました。

|

2008年7月1日 更新

「だいち」による森林観測画像の一般公開

JAXAでは、現在進めている「だいち」による森林観測計画で得られる画像をインターネット上で公開することとしましたので、お知らせいたします。本画像は、「だいち」搭載のフェーズドアレイ方式Lバンド合成開口レーダ「PALSAR;パルサー」が取得する全世界の森林、湿原、砂漠を50メートルの分解能で地図化したもので、京都・炭素観測計画に参加しているJAXA、欧州共同研究所などが共同で作成するものです。 JAXAでは、現在進めている「だいち」による森林観測計画で得られる画像をインターネット上で公開することとしましたので、お知らせいたします。本画像は、「だいち」搭載のフェーズドアレイ方式Lバンド合成開口レーダ「PALSAR;パルサー」が取得する全世界の森林、湿原、砂漠を50メートルの分解能で地図化したもので、京都・炭素観測計画に参加しているJAXA、欧州共同研究所などが共同で作成するものです。

今回公開するのはJAXA担当分の東南アジア領域ですが、このような広域画像を公開するのはこれが初めてであり、今後は各地域担当の機関により世界各地の画像を順次公開していく予定です。

Lバンドを使用したレーダであるPALSARは森林観測に優れ、近年環境問題となっている森林伐採領域の特定、洪水領域などの特定が容易に行えます。森林域の長期的、季節的な変動を継続的に観測することによって、地球環境変化との関連を調べることが可能です。

PALSARによる観測は継続的に行っており、雨期と乾期、あるいは夏季と冬季の年二回のペースでデータの収集とそれらをつなぎ合わせた広域画像(モザイク画像)の作成を行っています。

|

2008年6月17日 更新

「だいち」による平成20年岩手・宮城内陸地震の緊急観測結果(続報)

2008年6月15日 更新

陸域観測技術衛星「だいち」(ALOS)による

平成20年(2008年)岩手・宮城内陸地震の緊急観測結果について

2008年6月14日 午前8時43分(日本時間、以下同じ)頃、岩手県内陸部(深さ8km、M7.2(暫定値))を震源とする地震が発生しました。宇宙航空研究開発機構(以下JAXA)では6月15日に陸域観測技術衛星「だいち」(ALOS)搭載のAVNIR-2(アブニール・ツー;観測幅70km、分解能10mで観測)により現地の緊急観測を実施しました。

|

2008年6月3日 更新

「だいち」 米国データ中継衛星間の通信実験成功

JAXAは平成20年5月30日(日本時間)に「だいち」が観測したデータを「米国データ中継衛星F-10」(TDRS-F10)を中継してホワイトサンズ局に伝送する世界で初めての通信実験をNASA、アラスカ大学と共同で実施し、成功したことを確認しました。 JAXAは平成20年5月30日(日本時間)に「だいち」が観測したデータを「米国データ中継衛星F-10」(TDRS-F10)を中継してホワイトサンズ局に伝送する世界で初めての通信実験をNASA、アラスカ大学と共同で実施し、成功したことを確認しました。

現在、「だいち」からのデータは、データ中継技術衛星「こだま」を経由して、鳩山にある地球観測センターで受信しています。「こだま」の不可視域でのデータは、搭載しているデータレコーダに記録され、「こだま」の可視域に来たときに受信しています。

今回この実験の成功により、「こだま」の不可視域である北米・南米地域の上空からでもリアルタイムにデータを受信できる可能性が広がりました。また、TDRS-F10にとっては、搭載している3つのアンテナのうち、Ka-bandのアンテナを使用した初の通信実験を実施することができました。

今回は第1回の実験の速報です。6月上旬に第2回の実験を行い、第1回のデータも合わせ詳細なデータの解析を行い、最終的な評価を行う予定にしています。

・米国データ中継衛星間の通信実験成功について [ALOS解析研究プロジェクト]

|

2008年4月18日 更新

ラテンアメリカ諸国・気候変動対応プロジェクトにおける「だいち」データの活用

(提供:World Bank、撮影:Debroah Campos) 平成20年4月17日、宇宙航空研究開発機構(JAXA)と世界銀行は、ラテンアメリカ諸国の気候変動対応プロジェクトにおける陸域観測技術衛星「だいち」のデータ利用についての覚書を交わしました。世界銀行では、ラテンアメリカ諸国における温暖化など気候変動への対応プロジェクトを積極的に支援しておりますが、アンデス地域の氷河後退や破壊の危機にさらされている生態系の変化などを把握するために「だいち」のデータを利用することとなりました。JAXAではこれらの変化をより綿密に把握するため、これまで年に1~2回だった同地域の観測頻度を増やすことにいたしました。

「こうした価値あるデータを得ることは、ラテンアメリカ諸国が気候変動への適応を進められるよう支援する世界銀行の取り組みに大きく資するものです。」と世界銀行リード・ケミカル・エンジニア兼ラテンアメリカ地域における適応プロジェクト担当タスク・マネージャ、ウォルター・ベルガラ氏は話しています。「「だいち」に搭載されている3台のセンサは、土地被覆について解像度のきわめて高い画像を提供してくれるもので、対象範囲の広さと正確さは最高の水準です。これによって、この地域の国々は、熱帯氷河の範囲や山岳・沿岸湿地帯の変化など土地被覆や地形、さらにはサンゴ礁の状態すらも把握でき、適応に関する政策決定のための情報として活用できるようになります。」と世界銀行からも大きな期待が寄せられています。

調印式における堀川理事のスピーチ 《抜粋》

陸域観測技術衛星「だいち」のデータは、打ち上げ以来、災害監視、地図作成、地域観測、資源探査と利用されており、地球温暖化にも貢献することを目指しております。ラテンアメリカでは、「だいち」は森林破壊の監視に貢献しており、得られた情報は不法伐採の調査に利用されております。「だいち」がラテンアメリカ諸国における世界銀行プロジェクトでも貴重な貢献をするものと期待しています。今回の覚書調印は、技術的な専門知識とキャパシティ・ビルディングなど科学・技術面でのやりとりを活発化させ、「だいち」による貢献の追い風となるでしょう。この覚書は、地球上と宇宙空間の両方において世界の環境問題という共通の課題に取り組むためのこの新たなパートナーシップにおいて重要な第一歩となるものと信じております。この新たなパートナーシップが、ポトマック川湖畔に咲き誇る日本の国家である桜花のように見事な花を咲かせることを希求してやみません。

|

2008年3月14日 更新

「だいち」による富山県東部沿岸の高波被害観測

2008年2月24日に富山県東部の沿岸で発生した高波により、入善町の防潮扉が破壊され、周辺の家屋に被害が発生しました。図は、2月22日(災害前)と25日(災害後)に観測したPRISMとAVNIR-2との合成画像(パンシャープン画像)です。赤丸の部分が、画像から判読される家屋の倒壊等と思われる場所です。 2008年2月24日に富山県東部の沿岸で発生した高波により、入善町の防潮扉が破壊され、周辺の家屋に被害が発生しました。図は、2月22日(災害前)と25日(災害後)に観測したPRISMとAVNIR-2との合成画像(パンシャープン画像)です。赤丸の部分が、画像から判読される家屋の倒壊等と思われる場所です。

|

2007年7月20日 更新

「だいち」による新潟県中越沖地震観測

2007年2月9日 更新

「だいち」によるインドネシアの洪水観測

インドネシアの首都ジャカルタで2月2日、前日から続いた豪雨の為に2002年以来最大級の洪水が発生しました。 インドネシアの首都ジャカルタで2月2日、前日から続いた豪雨の為に2002年以来最大級の洪水が発生しました。

報道によるとバス等交通機関が麻痺し、水位が3m近くも上昇したところがあったようです。

JAXAではセンチネルアジアの要請を受け、急遽2月5日に同市を観測し、洪水箇所の把握に貢献しました。

・ALOSによる災害観測[ALOS解析研究プロジェクト]

|

2007年2月8日 更新

JAXAが東海大学と協定書を交換

2006年10月26日 更新

衛星「だいち」が、マグマ活動による地表の隆起を確認。ハワイ・キラウェア火山のPALSAR観測画像の分析で

「だいち」搭載の「PALSAR」による米ハワイ州ハワイ島南部の観測画像を「差分干渉処理」(*)したところ、キラウェア火口部南西部の直径約5kmの領域が、2006年5月2日から8月2日の3ヶ月間で約10cm隆起していることが分かりました。この隆起は地下のマグマ溜まりの膨張によるものです。

右の図では、地殻変動量の大小を色の変化として示しています。暖色は軌道上の衛星と地面との距離が縮んだ(隆起)ことを、寒色は距離が伸びた(沈下)をことを表しており、色の1周期は11.8cmです。カルデラ部が紫色なのは隆起量が大きすぎるためであり、さらに1周期分を加えることで隆起量が約10cmであることが図から読みとれます。 右の図では、地殻変動量の大小を色の変化として示しています。暖色は軌道上の衛星と地面との距離が縮んだ(隆起)ことを、寒色は距離が伸びた(沈下)をことを表しており、色の1周期は11.8cmです。カルデラ部が紫色なのは隆起量が大きすぎるためであり、さらに1周期分を加えることで隆起量が約10cmであることが図から読みとれます。

活発な活火山であるキラウェア火山周辺にはGPS受信機が設置され、ここ数か月にマグマの上昇を裏付ける情報が得られておりましたが、この観測でさらに詳細な隆起の状況が、面的にとらえられたことになります。

(*)「差分干渉処理」とは、ほぼ同じ衛星軌道から観測したSAR画像を引き算(差分)し、地形の高さ情報や軌道の間隔も補正することで、地殻の変動分だけを抽出する(干渉処理)する技術です。(左図参照) (*)「差分干渉処理」とは、ほぼ同じ衛星軌道から観測したSAR画像を引き算(差分)し、地形の高さ情報や軌道の間隔も補正することで、地殻の変動分だけを抽出する(干渉処理)する技術です。(左図参照)

干渉処理は電波の波長に敏感ですが、従来SARで使われてきた電波よりも波長の長いLバンドの電波が、干渉処理をさせやすいことがこれまでに報告されています。波長23.6cmというLバンドの電波を使用するPALSARは、今回の観測でも改めてその優れた性能を証明することができました。今後もこの手法は、より詳細な災害解析などに生かされます。

|

2006年10月24日 更新

定常観測運用への移行、観測データの一般提供開始

今年1月24日に打ち上げられた陸域観測技術衛星「だいち(ALOS)」は、10月24日から定常観測運用を開始します。これに伴い、「だいち」の観測データ「ALOSデータ」の国内外関係機関への一般提供を開始します。また、JAXA等が構築中である、アジアにおける防災システム「センチネル・アジア」へのデータ提供も行います。

|

2006年6月30日 更新

シンポジウム~だいちが変える地球観測~を開催

2006年5月24日 更新

初期校正運用段階への移行

2006年1月28日 更新

「だいち」、クリティカルフェーズを終了

2006年1月28日 更新

「だいち」クリティカルフェーズ継続

陸域観測技術衛星「だいち」は、27日22時51分(日本時間)に、データ処理系の異常検知機能が作動し、安全モードに移行しました。現在、状況と原因について調査中ですが、「だいち」の姿勢などその他の状態は安定しています。

異常検知機能が作動した原因の究明のため、「だいち」のクリティカルフェーズを継続し、万全の体制で運用にあたることとしました。

今後、データ処理系の機能を復旧させ、衛星の運用を安定して行うことができることを確認した時点でクリティカルフェーズを終了し、初期機能確認フェーズへ移行する予定です。

・プレスリリース:

陸域観測技術衛星「だいち」のクリティカルフェーズの継続について

|

2006年1月26日 更新

合成開口レーダアンテナの展開結果

陸域観測技術衛星「だいち」のミッション機器の一つであるフェーズドアレイ方式Lバンド合成開口レーダ(PALSAR)アンテナの展開を平成18年1月26日10時23分から実施し、12時09分に展開が終了したことを確認しました。 陸域観測技術衛星「だいち」のミッション機器の一つであるフェーズドアレイ方式Lバンド合成開口レーダ(PALSAR)アンテナの展開を平成18年1月26日10時23分から実施し、12時09分に展開が終了したことを確認しました。

「だいち」の展開運用はすべて完了しました。

衛星の状態は正常です。

・プレスリリース:

陸域観測技術衛星「だいち」合成開口レーダアンテナの展開結果

|

2006年1月25日 更新

データ中継衛星通信部(DRC)の展開結果について

2006年1月24日 更新

太陽電池パドル(PDL)の太陽追尾状況について

2006年1月24日 更新

H-IIAロケット8号機による陸域観測技術衛星「だいち」(ALOS)の打上げ結果について

2005年11月22日 更新

第3回追跡管制隊リハーサルを実施

11月初旬に筑波宇宙センターにて第3回追跡管制隊リハーサルを実施しました。打上げ~太陽電池パドル、PALSARアンテナ展開等のクリティカルフェーズの4日間を模擬し、衛星へのコマンド送信やテレメトリの受信等、実際の運用と同じように24時間体制で初期の衛星運用の模擬訓練を実施しました。 11月初旬に筑波宇宙センターにて第3回追跡管制隊リハーサルを実施しました。打上げ~太陽電池パドル、PALSARアンテナ展開等のクリティカルフェーズの4日間を模擬し、衛星へのコマンド送信やテレメトリの受信等、実際の運用と同じように24時間体制で初期の衛星運用の模擬訓練を実施しました。

また、ALOSは他の衛星で見つかった不具合の反映として実施したリアクションホイールのトランジスタ交換を終了し、種子島宇宙センターにおいて衛星全体の電気試験を実施しました。その中で、搭載観測センサの一つであるPRISMの画像データが一部乱れる事象が確認されましたが、対策の目処が得られ、現在、画像データ処理装置の調整をメーカ工場にて行っています。

当該機器の調整終了後、システムの最終確認試験を行い、本年度中の打上げに向けた作業を進めていく予定です。

|

2005年10月25日 更新

種子島宇宙センターでの整備作業を実施中

ALOSは筑波宇宙センターでの試験を終了し、5月中旬に種子島宇宙センターに搬入されました。種子島センターでは、最終の組立て作業、質量測定を実施し、現在は電気性能試験を実施中です。この試験は地上で衛星の機能・性能を確認する最後の試験となります。本試験が終了すると、衛星推進薬充填、フェアリング収納へと作業は進んでいきます。 ALOSは筑波宇宙センターでの試験を終了し、5月中旬に種子島宇宙センターに搬入されました。種子島センターでは、最終の組立て作業、質量測定を実施し、現在は電気性能試験を実施中です。この試験は地上で衛星の機能・性能を確認する最後の試験となります。本試験が終了すると、衛星推進薬充填、フェアリング収納へと作業は進んでいきます。

|

ALOSの記者公開が平成17年4月27日に筑波宇宙センターにて行われました。 ALOSの記者公開が平成17年4月27日に筑波宇宙センターにて行われました。

|

2005年4月5日 更新

ALOS最終電気性能試験を実施中

1ヶ月間に及ぶ熱真空試験 (TVT) を終了したALOSは現在、最終電気性能試験を実施中です。 1ヶ月間に及ぶ熱真空試験 (TVT) を終了したALOSは現在、最終電気性能試験を実施中です。

最終電気性能試験とは、初期電気性能試験で確認した衛星各機器の電気的な機能および性能が、環境試験(振動試験、音響試験、衝撃試験、熱真空試験)後に劣化がないことを確認する試験です。

本試験が終了すると、ALOSは最終外観検査へと進み、その後はいよいよ種子島宇宙センターへの輸送準備に入ります。

|

打ち上げを来年度に控えたALOSは、確実な打ち上げ、ALOSミッションの成功のための点検・改修・追加検証試験をほぼ終了し現在、熱真空試験を実施しています。 打ち上げを来年度に控えたALOSは、確実な打ち上げ、ALOSミッションの成功のための点検・改修・追加検証試験をほぼ終了し現在、熱真空試験を実施しています。

写真は直径13mの真空チャンバ内に衛星を設置し、チャンバの扉を閉める直前の様子です。熱真空試験は宇宙空間を模擬した環境下で、衛星の電気性能や熱的な設計を検証する試験です。熱真空試験が終了すると、最終電気性能試験、種子島射場作業と打ち上げに向けた作業へと進んでいきます。

|

2004年3月9日 更新

ALOSもシステム点検を実施中

昨年来のJAXAプロジェクトの一連の不具合を受け、打上げを来年度に控えたALOSも衛星システムの点検を実施しています。 昨年来のJAXAプロジェクトの一連の不具合を受け、打上げを来年度に控えたALOSも衛星システムの点検を実施しています。

JAXAと製造メーカーに保管されている膨大な量の設計・製造・試験の記録を洗い直すとともに、筑波宇宙センターで各種機械環境試験・電気試験を実施中の衛星の現品確認を実施しています。プロジェクト担当者や社内の専門委員がこれに関わっており、総点検での指摘事項を確実に衛星システムに反映させることで完成度を高め、ミッションの確実な成功を目指します。

写真:メーカ工場での資料点検の様子

|

2003年12月26日 更新

「初期電気機能確認試験」と「質量特性試験」を皮切りに、ALOSの「システムプロトフライト試験」が始まっています

組立がほぼ完了したALOSの「システムプロトフライト試験(システムPFT)」が、筑波宇宙センターの「総合環境試験棟(SITE)」で始まっています。この試験は組立てを終えた衛星が正しく機能することを確認する一連の試験で、衛星(とそれを開発してきた我々)にとっての打上げ前の正念場です。システムPFTは電気試験と環境試験の2つに大別され、電気的な試験では衛星システムの機能確認が、環境試験では打上げ時~軌道上運用にいたる振動、音響、衝撃、熱環境を模擬した試験が実施されます。 組立がほぼ完了したALOSの「システムプロトフライト試験(システムPFT)」が、筑波宇宙センターの「総合環境試験棟(SITE)」で始まっています。この試験は組立てを終えた衛星が正しく機能することを確認する一連の試験で、衛星(とそれを開発してきた我々)にとっての打上げ前の正念場です。システムPFTは電気試験と環境試験の2つに大別され、電気的な試験では衛星システムの機能確認が、環境試験では打上げ時~軌道上運用にいたる振動、音響、衝撃、熱環境を模擬した試験が実施されます。

すでに「初期電気機能確認試験」と、衛星本体の質量や質量バランスが設計どおりであることを確認する「質量特性試験」が完了し、年末から予定されている「振動試験」の準備が進められています。

写真:センサーの開口部(黒い部分)が並ぶ衛星の正面(地球指向面)が常に地球と向き合うよう、軌道上の衛星は姿勢制御される。

|

2003年11月18日 更新

EOC適合性試験を経てシステムPFTへ

ALOSから送り出されるデータを地上局で処理するための、いわば"予行演習"となるのが、「EOC(地球観測センター)適合性試験」です。埼玉県の鳩山町にあるEOCから、地上局設備を外して筑波宇宙センターの総合環境試験棟に持ち込み、 ALOSと接続してデータを取得します。3種の観測センサ(PRISM, AVNIR-2, PALSAR)のデータや姿勢制御に必要なデータなどについての評価を進めています。 ALOSから送り出されるデータを地上局で処理するための、いわば"予行演習"となるのが、「EOC(地球観測センター)適合性試験」です。埼玉県の鳩山町にあるEOCから、地上局設備を外して筑波宇宙センターの総合環境試験棟に持ち込み、 ALOSと接続してデータを取得します。3種の観測センサ(PRISM, AVNIR-2, PALSAR)のデータや姿勢制御に必要なデータなどについての評価を進めています。

今後はシステムプロトフライト試験(システムPFT)のフェーズへと移り、「初期電気性能試験」を行います。この試験では衛星の各搭載機器が電気的に正しく動作することを確認するとともに、今後行われる「熱真空試験」「振動試験」「衝撃試験」などが衛星に影響を及ぼしていないかどうかを確認する意味でも重要な試験となります。

|

2003年4月17日 更新

夏からの「プロトフライト試験」に向け、完成に近づくALOS

現在、筑波宇宙センターの総合環境試験棟(SITE)において、プロトフライトモデル(PFM)の組立てと試験が進行中です。太陽電池パドル(PDL)、データ通信用アンテナ(DRC)、パンクロマチック立体視センサ(PRISM)などの主要機器がすでに衛星に組みつけられており、各種電気試験が実施されています。 現在、筑波宇宙センターの総合環境試験棟(SITE)において、プロトフライトモデル(PFM)の組立てと試験が進行中です。太陽電池パドル(PDL)、データ通信用アンテナ(DRC)、パンクロマチック立体視センサ(PRISM)などの主要機器がすでに衛星に組みつけられており、各種電気試験が実施されています。

4月にはフェーズドアレイ方式Lバンド合成開口レーダ(PALSAR)も組みつけられる予定で、衛星の形がこれでほぼ出来上がります。

これらの機器の電気的な接続作業を経て、夏ごろにはプロトフライトモデルが完成し、試験が開始されます。

写真:完成間近のALOS

|

2002年10月16日 更新

組立および試験が進行中

筑波宇宙センター衛星総合環境試験棟において、ALOSプロトフライトモデル(PFM)の組立および試験が進行中です。 筑波宇宙センター衛星総合環境試験棟において、ALOSプロトフライトモデル(PFM)の組立および試験が進行中です。

衛星は、ロケット搭載時に一番下部となる衛星バス構体から順次組み上げながら、同時に搭載機器の試験も実施していきます。

写真はAVNIR-2(写真中央上)を衛星に取り付けている様子です。

現在は写真のように、下から2段目にあたるミッション構体の組立ておよび試験を継続しています。

|

2002年8月29日 更新

環境サミットへの取り組み

南アフリカのヨハネスブルクで開催されている「持続可能な開発のための世界サミット」において、NASDAは日本からの貢献の一環として、人工衛星を用いた地球観測とそのデータ利用に関する提案を行います。 南アフリカのヨハネスブルクで開催されている「持続可能な開発のための世界サミット」において、NASDAは日本からの貢献の一環として、人工衛星を用いた地球観測とそのデータ利用に関する提案を行います。

ALOSプロジェクトではその特長を生かして、世界の災害監視とデータ提供を行うとともに、国土交通省が取り組む「地球地図」計画において観測データの提供を行ってその一翼を担います。

ALOSは地球の環境を見つめる人工衛星として、国内外から期待されています。

|

2002年7月10日 更新

プロトフライトモデル(PFM)を、筑波宇宙センターに搬入

ALOS衛星本体のプロトフライトモデル(PFM)が、筑波宇宙センターに搬入されました。

これまでは開発メーカの工場にて作業を実施していましたが、今後打上げまでの約2年の間は筑波宇宙センターの総合環境試験棟にて組立および試験を行ないます。

ALOSが作業を実施している様子は、年2回春と秋に実施される一般公開の際には、どなたでも自由に見学することができます。

写真:ALOSを搭載したコンテナの搬入

|

NEC東芝スペースシステム小向工場において、太陽電池パドル(PDL)プロトフライトモデル(PFM)の展開試験を実施しました。 NEC東芝スペースシステム小向工場において、太陽電池パドル(PDL)プロトフライトモデル(PFM)の展開試験を実施しました。

ALOSに搭載される太陽電池パドルは、幅3m、長さ22m、寿命末期の発生電力が7kWと、これまで国内で開発された衛星用パドルのなかで最大のサイズと発生電力を誇っています。

太陽電池パドルの展開は、衛星の打上初期において最も重要な作業であり、絶対に失敗が許されません。そのため、あらかじめ地上で何度も展開試験を行うことで、確実に展開が行われることを確認する必要があります。ALOSでは振動試験などの機械環境試験の前後に計6回の展開試験を実施し、確実な開発を行っております。

|

筑波宇宙センターにおいて、データ中継用アンテナ(DRC)プロトフライトモデル(PFM)の展開試験を実施しました。 筑波宇宙センターにおいて、データ中継用アンテナ(DRC)プロトフライトモデル(PFM)の展開試験を実施しました。

35,000km以上離れた静止軌道上のDRTSを中継して地上に観測データ等を送信するこのDRCは、パラボラアンテナを正しくDRTSに向けて通信を行う必要があるため、衛星構体から伸びたブームの先端にアンテナ本体が取り付けられています。

DRCは打上げ時には衛星構体に折りたたまれた状態で搭載されています。打上げから約1日で、構体とDRCを固定している保持ボルトを解放し、ブームの関節部に搭載されたモータを駆動させることでDRC本体を衛星から起立させます。

|

筑波宇宙センターにおいて、パンクロマチック立体視センサ(PRISM)プロトフライトモデル(PFM)の音響試験を実施しました。 筑波宇宙センターにおいて、パンクロマチック立体視センサ(PRISM)プロトフライトモデル(PFM)の音響試験を実施しました。

PRISMは3基の光学系(望遠鏡)で構成されており、衛星進行方向に対して前方、直下、後方の3方向を観測して地表の立体地形図を作成することを目的としています。写真はこのうち前方視の望遠鏡で、横長に開いた開口部から地表を観測します。

PRISMは、画像の歪みの原因となる軌道上での温度変化を避けるため、全体を金色の断熱材(多層インシュレータ)で覆っています。

また、衛星に搭載された状態では、この上にさらに黒色の断熱材で覆い、二重の断熱を行って軌道上の過酷な温度条件に対応します。

写真:パンクロマチック立体視センサ(PRISM)プロトフライトモデル(PFM)

|

宇宙科学研究所(ISAS)の臼田宇宙空間観測所において、恒星センサ(STT)開発モデルのフィールド試験を実施しました。フィールド試験とは、恒星センサと姿勢軌道制御系搭載計算機を組み合わせた状態で実際の星空を観測し、正しく恒星同定と姿勢決定ができることを確認する重要な試験です。臼田で実施したのは街の光が届きにくく、大気の条件や天候も良いため、良好な観測条件が期待されるためで、観測時期も月明かりのない、新月の期間を選んで行われました。 宇宙科学研究所(ISAS)の臼田宇宙空間観測所において、恒星センサ(STT)開発モデルのフィールド試験を実施しました。フィールド試験とは、恒星センサと姿勢軌道制御系搭載計算機を組み合わせた状態で実際の星空を観測し、正しく恒星同定と姿勢決定ができることを確認する重要な試験です。臼田で実施したのは街の光が届きにくく、大気の条件や天候も良いため、良好な観測条件が期待されるためで、観測時期も月明かりのない、新月の期間を選んで行われました。

写真:恒星センサ(STT)開発モデルフィールド試験

|

パドル駆動機構(PDM:写真左上)は太陽電池パドルの付け根にあたるコンポーネントで、太陽電池の発生電力が最大となるように、パドルが常に太陽を向くように回転させる機能を持っています。 パドル駆動機構(PDM:写真左上)は太陽電池パドルの付け根にあたるコンポーネントで、太陽電池の発生電力が最大となるように、パドルが常に太陽を向くように回転させる機能を持っています。

直接送信部(DT:写真右下)はALOSが地上局の上空を飛行している時に、観測データ等をデータ中継衛星を経由せずに直接送信するためのコンポーネントです。机の上に並んでいる機器のうち、白い機器が衛星外部に搭載されるアンテナで、その他の機器は衛星内部に搭載されます。

|

筑波宇宙センターにて、燃料タンクプロトフライトモデル(PFM)の音響試験を実施しました。

ロケットから分離された後、衛星の軌道や姿勢はスラスタ(ガスジェット)により制御されます。このタンクはその燃料であるヒドラジンを貯蔵するためのもので、3個で180リットル以上の容量があります。

各種試験を終了した燃料タンクは、今後スラスタやバルブ、配管などと共に衛星構体に組み付けられる予定です。

|

太陽電池パドルで発生した電力を、衛星の各機器へ配分するとともに、バッテリに蓄えて衛星が地球の影に入っているときでも電力を使えるようにする電源系(電源バス)のプロトフライトモデル(PFM)機器が完成し、NASDAに納入されました。

黒色の機器は衛星内部に組み込まれる機器で、バッテリの充放電や電力回路の制御などを行います。銀色の機器は余った電力を熱に変換して宇宙空間に放熱するための機器で、熱を効率よく逃がすために衛星の外表面に搭載され、放熱効率のよい表面材が貼られています。

納入後は衛星に組み付けられ、今後完成する他の機器と接続して、試験などの際に電源を供給する役目を果たします。(バッテリは打上げ直前に衛星に組み込まれるため、この写真には含まれていません)

|

筑波宇宙センターにおいて、電波センサであるフェーズドアレイ方式Lバンド合成開口レーダ(PALSAR)プロトフライトモデル(PFM)熱真空試験を実施しました。

これは2001年2月、及び2000年2月のトピックスで紹介した開発試験の成果を反映して開発されたプロトフライトモデルで、実際のレーダとしての機器を搭載した状態で、宇宙と同じ熱真空環境で機器が正しく動作することを確認しました。(写真は4枚パネルのうちの2枚分です。)

このPALSARは自ら電波を放射して、地表からの反射を観測するレーダセンサであるため、夜間や雲に覆われている地域も観測可能な全天候型のセンサです。運用が開始されると、災害観測や資源探査等に大きな威力を発揮することが期待されています。

|

筑波宇宙センターにおいて、恒星センサ(STT)フード部のプロトフライトモデル音響試験を実施しました。 筑波宇宙センターにおいて、恒星センサ(STT)フード部のプロトフライトモデル音響試験を実施しました。

ALOSの外観上の特徴である3本の恒星センサは、ALOSで取得される高分解能の画像データを用いて縮尺1/25,000の地図を作成する際に、地図上の緯度、経度を正確に求めるために用いられます。

恒星センサが観測した恒星を、衛星でもっている恒星のカタログと照合することで、衛星の姿勢を0.0002度という高い精度で決定することできます。

|

筑波宇宙センターにおいて、光学センサである高性能可視近赤外放射計2型(AVNIR-2)のプロトフライトモデル(PFM)熱真空試験を実施しました。 筑波宇宙センターにおいて、光学センサである高性能可視近赤外放射計2型(AVNIR-2)のプロトフライトモデル(PFM)熱真空試験を実施しました。

真空チャンバに収められたAVNIR-2は、チャンバの外に設置された試験装置から出された決められたパターンの光を観測し、宇宙環境下で設計通りの性能が得られることを確認しました。

写真は試験準備の様子で、AVNIR-2は放射計ユニット(写真右上)と、電気回路ユニット(写真左下)から構成されています。

|

ALOSプロジェクトでは、詳細設計審査会(CDR)を実施し、実機製作、維持設計フェーズへ進むことを確認しました。現在は各種搭載機器を製作中で、完成したコンポーネントから順次、衛星主構体(2001年5月分トピックス参照)への組み付けを実施します。この図は、最新の設計に基づき製作したALOSの軌道上外観予想図です。 ALOSプロジェクトでは、詳細設計審査会(CDR)を実施し、実機製作、維持設計フェーズへ進むことを確認しました。現在は各種搭載機器を製作中で、完成したコンポーネントから順次、衛星主構体(2001年5月分トピックス参照)への組み付けを実施します。この図は、最新の設計に基づき製作したALOSの軌道上外観予想図です。

|

上の写真は、現在製作が行われている、ALOSのプロトフライトモデル(PFM)の主構造です。ALOSの骨組みにあたるこのトラス構造に、今後各種機器を搭載するためのパネルや、観測センサ等の取付けを行います。組立て後は、約2年後に予定されている打上げに向けてさまざまな試験を行う予定です。 上の写真は、現在製作が行われている、ALOSのプロトフライトモデル(PFM)の主構造です。ALOSの骨組みにあたるこのトラス構造に、今後各種機器を搭載するためのパネルや、観測センサ等の取付けを行います。組立て後は、約2年後に予定されている打上げに向けてさまざまな試験を行う予定です。

|

筑波宇宙センターにおいて、ALOSに搭載されるPALSARのエンジニアリングモデル(EM)電波試験を実施しました。写真はパネル1枚の試験ですが、軌道上では打上げ時に折りたたまれている4枚のパネルを約3m×9mに展開して使用します。この試験によってPALSARのレーダとしての性能が確認されましたので、実際の打上げモデルであるプロトフライトモデル(PFM)の製作を開始します。 筑波宇宙センターにおいて、ALOSに搭載されるPALSARのエンジニアリングモデル(EM)電波試験を実施しました。写真はパネル1枚の試験ですが、軌道上では打上げ時に折りたたまれている4枚のパネルを約3m×9mに展開して使用します。この試験によってPALSARのレーダとしての性能が確認されましたので、実際の打上げモデルであるプロトフライトモデル(PFM)の製作を開始します。

|

これはALOSのTTM(熱試験用モデル)です。前回まで紹介してきましたMTM(機械試験用モデル)とは雰囲気が違うことがおわかりいただけますでしょうか? これはALOSのTTM(熱試験用モデル)です。前回まで紹介してきましたMTM(機械試験用モデル)とは雰囲気が違うことがおわかりいただけますでしょうか?

金色・銀色・黒色に見えているのはMLIやOSRと言われる熱制御材で、衛星が軌道上で正常に動作できるよう、断熱したり放熱したりする働きをもちます。いわば衛星用の宇宙服とでも申しましょうか。

写真は、筑波宇宙センター内にあります13m真空チャンバにおける熱試験の準備の様子です。

衛星をチャンバ内に設置した後、宇宙空間を模擬するため真空状態にし、太陽光を模擬したキセノンランプ、地球からの赤外線を模擬したIR(赤外線)パネルによって衛星軌道上での熱環境を再現し、衛星の熱設計が妥当であることを確認する試験を実施します。

|

ALOSシステムMTM(機械試験用モデル)の振動試験の様子です。(写真手前側が地球指向面です。) ALOSシステムMTM(機械試験用モデル)の振動試験の様子です。(写真手前側が地球指向面です。)

試験は問題なく終了し、これによりALOSの構体がロケットの打上げ環境に耐えることが確認されました。これをもってMTMによる機械試験は終了し、今後はTTM(熱試験用モデル)を用いて熱設計の検証を実施します。

|

ALOSシステムMTM(機械試験用モデル)をお披露目致します。ALOSは高さおよそ6.5m、幅4m、重量4tonもある大型の衛星です。衛星進行方向はこの写真の上方向、地球指向面は右方向となります。衛星上部に取り付けられているのがPRISM(傾いて見える箱はPRISMの放射計の1つ)、手前側に見える茶色のパネルがPALSAR、その奥の地球指向面側に取り付けられているのがAVNIR-2です。写真は音響試験の様子です。無事に音響試験を終え、今後、振動試験を実施する予定です。 ALOSシステムMTM(機械試験用モデル)をお披露目致します。ALOSは高さおよそ6.5m、幅4m、重量4tonもある大型の衛星です。衛星進行方向はこの写真の上方向、地球指向面は右方向となります。衛星上部に取り付けられているのがPRISM(傾いて見える箱はPRISMの放射計の1つ)、手前側に見える茶色のパネルがPALSAR、その奥の地球指向面側に取り付けられているのがAVNIR-2です。写真は音響試験の様子です。無事に音響試験を終え、今後、振動試験を実施する予定です。

|

現在、筑波宇宙センターにおいて、ALOSに搭載される電波センサであるPALSARのアンテナパネルのMTM(機械試験用モデル)の振動試験を実施しました。 現在、筑波宇宙センターにおいて、ALOSに搭載される電波センサであるPALSARのアンテナパネルのMTM(機械試験用モデル)の振動試験を実施しました。

PALSARアンテナは4枚のパネルから構成されており、軌道上においては展開された状態(約3m×9m)となりますが、本試験はALOS打上げ時の振動環境に対する耐性を評価するため、写真の通り折り畳まれた状態で試験を実施しました。

試験結果からその耐性が確認されています。

|

筑波宇宙センター総合環境試験棟内の大型振動試験装置にて、データ中継用アンテナ機械試験用モデルの振動試験を実施しました。試験結果から本アンテナがALOS打上げ時の振動環境に耐えられることが確認できました。 筑波宇宙センター総合環境試験棟内の大型振動試験装置にて、データ中継用アンテナ機械試験用モデルの振動試験を実施しました。試験結果から本アンテナがALOS打上げ時の振動環境に耐えられることが確認できました。

|

現在、筑波宇宙センターにおいて、搭載センサの一つであるAVNIR-2の機械試験モデルを用いた振動試験を実施中です。振動試験は、AVNIR-2の構体が衛星打上げ時の振動環境に耐えられることを確認するために実施するものです。 現在、筑波宇宙センターにおいて、搭載センサの一つであるAVNIR-2の機械試験モデルを用いた振動試験を実施中です。振動試験は、AVNIR-2の構体が衛星打上げ時の振動環境に耐えられることを確認するために実施するものです。

|

現在、ALOSプロジェクトでは、各搭載機器ごとの基本設計審査を実施している段階です。ALOSの搭載センサの1つであるPRISMは、地表を2.5mの分解能で観測することができる光学センサです。これまでにBBM(写真)による評価を終え、現在EMの制作中です。 現在、ALOSプロジェクトでは、各搭載機器ごとの基本設計審査を実施している段階です。ALOSの搭載センサの1つであるPRISMは、地表を2.5mの分解能で観測することができる光学センサです。これまでにBBM(写真)による評価を終え、現在EMの制作中です。

|

2011年5月に運用を停止した陸域観測技術衛星「だいち」は、多年にわたり海上保安庁に海氷衛星画像を提供し貢献してきました。

2011年5月に運用を停止した陸域観測技術衛星「だいち」は、多年にわたり海上保安庁に海氷衛星画像を提供し貢献してきました。 JAXAは、NASAジェット推進研究所とカリフォルニア大学アーバイン校が、複数の衛星の合成開口レーダを使い南極大陸の氷の移動速度分布図を世界で初めて作成するにあたり、陸域観測技術衛星「だいち」が取得した合成開口レーダのデータを提供しました。データはカナダ宇宙庁や欧州宇宙機関からも提供され、複数の衛星の複数時期のデータを使い計測された南極氷河の移動速度分布の結果は、気候変動の追跡や将来の海面の上昇予測に役立てられます。

JAXAは、NASAジェット推進研究所とカリフォルニア大学アーバイン校が、複数の衛星の合成開口レーダを使い南極大陸の氷の移動速度分布図を世界で初めて作成するにあたり、陸域観測技術衛星「だいち」が取得した合成開口レーダのデータを提供しました。データはカナダ宇宙庁や欧州宇宙機関からも提供され、複数の衛星の複数時期のデータを使い計測された南極氷河の移動速度分布の結果は、気候変動の追跡や将来の海面の上昇予測に役立てられます。 陸域観測技術衛星「だいち」(ALOS)は、4月22日に電力異常が発生してから約3 週間にわたり交信を試みてきましたが、このたび交信不能と判断し、5月12日 10:50(日本時間)に「だいち」搭載の送信機とバッテリーを停止するコマンドを地上より送信し、同衛星の運用を終了いたしました。

陸域観測技術衛星「だいち」(ALOS)は、4月22日に電力異常が発生してから約3 週間にわたり交信を試みてきましたが、このたび交信不能と判断し、5月12日 10:50(日本時間)に「だいち」搭載の送信機とバッテリーを停止するコマンドを地上より送信し、同衛星の運用を終了いたしました。 2006年1月24日に打ち上げられた陸域観測技術衛星「だいち」(ALOS)は、災害地の緊急観測を行うなど、設計寿命3年、目標寿命5年を超えて運用してきましたが、2011年4月22日午前7時30分頃、急な発生電力の低下とともに、機能を最低限に維持するために消費電力を節減するモードに移行し、搭載観測機器の電源がオフ状態となっていることがデータ中継技術衛星「こだま」(DRTS)による中継データから判明しました。現在、発生電力は確認できておりません。

2006年1月24日に打ち上げられた陸域観測技術衛星「だいち」(ALOS)は、災害地の緊急観測を行うなど、設計寿命3年、目標寿命5年を超えて運用してきましたが、2011年4月22日午前7時30分頃、急な発生電力の低下とともに、機能を最低限に維持するために消費電力を節減するモードに移行し、搭載観測機器の電源がオフ状態となっていることがデータ中継技術衛星「こだま」(DRTS)による中継データから判明しました。現在、発生電力は確認できておりません。 3月11日14時46分頃、東北地方の太平洋沖で国内観測史上最大となるマグニチュード9.0と推定される地震が起こり、広範囲で強い揺れが観測され、余震も相次いで起こっています。この地震の影響で発生した津波は、沿岸地域に甚大な被害を与えています。

3月11日14時46分頃、東北地方の太平洋沖で国内観測史上最大となるマグニチュード9.0と推定される地震が起こり、広範囲で強い揺れが観測され、余震も相次いで起こっています。この地震の影響で発生した津波は、沿岸地域に甚大な被害を与えています。 JAXAは陸域観測技術衛星「だいち」の観測データを用いて、初めて10m精度の「氷河湖台帳」を作成しホームページで公開しました。JAXAでは、ブータン王国経済省地質鉱山局と国内機関の協力のもと、氷河湖の現状を把握するため科学技術振興機構と国際協力機構による「ブータンヒマラヤにおける氷河湖決壊洪水に関する研究」を実施しており、その成果が「氷河湖台帳」です。台帳は高精度に調査したブータン王国における最新の氷河湖の情報(緯度経度、面積、長さ、幅、標高など)で、現地で深刻な問題となっている氷河湖決壊洪水の対策や危険度の評価への利用が期待されています。

JAXAは陸域観測技術衛星「だいち」の観測データを用いて、初めて10m精度の「氷河湖台帳」を作成しホームページで公開しました。JAXAでは、ブータン王国経済省地質鉱山局と国内機関の協力のもと、氷河湖の現状を把握するため科学技術振興機構と国際協力機構による「ブータンヒマラヤにおける氷河湖決壊洪水に関する研究」を実施しており、その成果が「氷河湖台帳」です。台帳は高精度に調査したブータン王国における最新の氷河湖の情報(緯度経度、面積、長さ、幅、標高など)で、現地で深刻な問題となっている氷河湖決壊洪水の対策や危険度の評価への利用が期待されています。 11月8日、JAXAとブラジル国立宇宙研究所(以下、INPE)は、陸域観測技術衛星「だいち」を利用した森林の減少及び劣化に由来する排出の削減等(REDD+)の協力に関する意向書を締結しました。

11月8日、JAXAとブラジル国立宇宙研究所(以下、INPE)は、陸域観測技術衛星「だいち」を利用した森林の減少及び劣化に由来する排出の削減等(REDD+)の協力に関する意向書を締結しました。 JAXAは、陸域観測技術衛星「だいち」に搭載したレーダーセンサー(PALSAR)を用いて、世界で初めて全球の10m分解能の画像と森林・非森林の分類図を作成し、ホームページで分類図画像を公開しました。

JAXAは、陸域観測技術衛星「だいち」に搭載したレーダーセンサー(PALSAR)を用いて、世界で初めて全球の10m分解能の画像と森林・非森林の分類図を作成し、ホームページで分類図画像を公開しました。 10月18日、JAXAとラムサール条約事務局は、生物多様性条約第10回締約国会議(COP10)の「生物多様性条約の施行におけるラムサール条約の役割」に出席し、陸域観測技術衛星「だいち」を利用した重要な湿地の調査に関して協力関係を結ぶことに合意し、協力協定に署名を行いました。湿地は、多様な動植物の生息にとって極めて重要であるにもかかわらず、世界の多くの湿地が消滅の脅威にさらされています。「だいち」は世界中の湿地を継続的に監視することができるため、取得した画像は湿地の適切な保全に貢献することができます。

10月18日、JAXAとラムサール条約事務局は、生物多様性条約第10回締約国会議(COP10)の「生物多様性条約の施行におけるラムサール条約の役割」に出席し、陸域観測技術衛星「だいち」を利用した重要な湿地の調査に関して協力関係を結ぶことに合意し、協力協定に署名を行いました。湿地は、多様な動植物の生息にとって極めて重要であるにもかかわらず、世界の多くの湿地が消滅の脅威にさらされています。「だいち」は世界中の湿地を継続的に監視することができるため、取得した画像は湿地の適切な保全に貢献することができます。 JAXAは、「だいち」の観測データを用いて、日本のほぼ全域の高精度土地被覆図を作成し、その画像をインターネット上に公開しました。

JAXAは、「だいち」の観測データを用いて、日本のほぼ全域の高精度土地被覆図を作成し、その画像をインターネット上に公開しました。 7月末より、パキスタン北西部を始めとするインダス川流域にて大規模な洪水が発生しており、JAXAでは、センチネルアジアや国際災害チャーターの要請に基づき、「だいち」を用いた緊急観測を行ってきました。

7月末より、パキスタン北西部を始めとするインダス川流域にて大規模な洪水が発生しており、JAXAでは、センチネルアジアや国際災害チャーターの要請に基づき、「だいち」を用いた緊急観測を行ってきました。 1月12日にハイチで、2月27日にチリで起きた大地震の際、「だいち」は緊急観測を行い、観測データを国際災害チャータを通じて海外の関係機関へ提供してきました。これに関連して、GEO(地球観測に関する政府間会合)のJose Achache事務局長より、JAXA本間理事へ感謝状が手渡されました。

1月12日にハイチで、2月27日にチリで起きた大地震の際、「だいち」は緊急観測を行い、観測データを国際災害チャータを通じて海外の関係機関へ提供してきました。これに関連して、GEO(地球観測に関する政府間会合)のJose Achache事務局長より、JAXA本間理事へ感謝状が手渡されました。 昨年6月に締結したJAXAの陸域観測技術衛星「だいち」とNASAのデータ中継衛星システム(TDRSS)との連携協力に関する協定を踏まえ、「だいち」が北・南米上空で観測した観測データを、NASAのデータ中継衛星システム(TDRSS)を経由してNASA地上局に送られ、インターネット経由でJAXAの地球観測センターに伝送することが可能になりました。

昨年6月に締結したJAXAの陸域観測技術衛星「だいち」とNASAのデータ中継衛星システム(TDRSS)との連携協力に関する協定を踏まえ、「だいち」が北・南米上空で観測した観測データを、NASAのデータ中継衛星システム(TDRSS)を経由してNASA地上局に送られ、インターネット経由でJAXAの地球観測センターに伝送することが可能になりました。 「だいち」などの人工衛星を用いて、防災業務における衛星の有効性を検証することを目的とした防災利用実証実験を共同で実施するため、三重県、高知県、徳島県と協定を締結いたしました。

「だいち」などの人工衛星を用いて、防災業務における衛星の有効性を検証することを目的とした防災利用実証実験を共同で実施するため、三重県、高知県、徳島県と協定を締結いたしました。 2006年1月24日に打ち上げられた「だいち」は、3年間の定常運用を終え、後期利用段階に移行しました。

2006年1月24日に打ち上げられた「だいち」は、3年間の定常運用を終え、後期利用段階に移行しました。 JAXAと国際連合教育科学文化機関(ユネスコ)は、人類共通の世界遺産の監視保護に役立てるため、「だいち」を利用した世界遺産監視協力に関する取り決め(MOU)を締結しました。

JAXAと国際連合教育科学文化機関(ユネスコ)は、人類共通の世界遺産の監視保護に役立てるため、「だいち」を利用した世界遺産監視協力に関する取り決め(MOU)を締結しました。 このたび、米国ウッズホール研究所が衛星画像を用いて全熱帯森林・非森林域のデータセットを作成・配布するにあたり、JAXAはこの研究における中心的な共同研究機関として、「だいち」搭載のフェーズドアレイ方式Lバンド合成開口レーダ(PALSAR)のデータをこのウッズホール研究所に提供しました。これにより、森林の減少、森林の管理、森林資源の管理が可能になる重要な成果物ができることになりました。

このたび、米国ウッズホール研究所が衛星画像を用いて全熱帯森林・非森林域のデータセットを作成・配布するにあたり、JAXAはこの研究における中心的な共同研究機関として、「だいち」搭載のフェーズドアレイ方式Lバンド合成開口レーダ(PALSAR)のデータをこのウッズホール研究所に提供しました。これにより、森林の減少、森林の管理、森林資源の管理が可能になる重要な成果物ができることになりました。 2007年3月1日から2009年3月1日までの2年間は国際極年(International Polar Year)であることから、JAXAでは「だいち」により北極圏、南極圏を定期的に観測してきましたが、このたび、搭載センサの一つであるフェーズドアレイ方式Lバンド合成開口レーダ「PALSAR」により取得した当該地域の画像をインターネット上にて公開することといたしました。

2007年3月1日から2009年3月1日までの2年間は国際極年(International Polar Year)であることから、JAXAでは「だいち」により北極圏、南極圏を定期的に観測してきましたが、このたび、搭載センサの一つであるフェーズドアレイ方式Lバンド合成開口レーダ「PALSAR」により取得した当該地域の画像をインターネット上にて公開することといたしました。 平成20年5月12日に中国四川省にて発生した地震について、JAXAでは現地の災害活動へ資するため、発生翌日の5月13日より陸域観測技術衛星「だいち」にて被災地の緊急観測を実施し、中国国家防災委員会(CNCDR)及び中国国家防災センター(NDRCC)(ともに中国政府防災機関)へ、データ提供を実施してきましたが、このたび2機関より感謝状をいただきました。

平成20年5月12日に中国四川省にて発生した地震について、JAXAでは現地の災害活動へ資するため、発生翌日の5月13日より陸域観測技術衛星「だいち」にて被災地の緊急観測を実施し、中国国家防災委員会(CNCDR)及び中国国家防災センター(NDRCC)(ともに中国政府防災機関)へ、データ提供を実施してきましたが、このたび2機関より感謝状をいただきました。 JAXAでは、現在進めている「だいち」による森林観測計画で得られる画像をインターネット上で公開することとしましたので、お知らせいたします。本画像は、「だいち」搭載のフェーズドアレイ方式Lバンド合成開口レーダ「PALSAR;パルサー」が取得する全世界の森林、湿原、砂漠を50メートルの分解能で地図化したもので、京都・炭素観測計画に参加しているJAXA、欧州共同研究所などが共同で作成するものです。

JAXAでは、現在進めている「だいち」による森林観測計画で得られる画像をインターネット上で公開することとしましたので、お知らせいたします。本画像は、「だいち」搭載のフェーズドアレイ方式Lバンド合成開口レーダ「PALSAR;パルサー」が取得する全世界の森林、湿原、砂漠を50メートルの分解能で地図化したもので、京都・炭素観測計画に参加しているJAXA、欧州共同研究所などが共同で作成するものです。 2008年6月14日 午前8時43分頃、岩手県内陸部(深さ8km、M 7.2(気象庁暫定値))を震源とする岩手・宮城内陸地震が発生しました。JAXAでは発生翌日の2008年6月15日に陸域観測技術衛星「だいち」搭載のAVNIR-2(観測幅70km、分解能10mで観測)にて被災地域を観測し、そのデータを基にこれまでにJAXAが作成してきました「だいち防災マップ」を更新しました。

2008年6月14日 午前8時43分頃、岩手県内陸部(深さ8km、M 7.2(気象庁暫定値))を震源とする岩手・宮城内陸地震が発生しました。JAXAでは発生翌日の2008年6月15日に陸域観測技術衛星「だいち」搭載のAVNIR-2(観測幅70km、分解能10mで観測)にて被災地域を観測し、そのデータを基にこれまでにJAXAが作成してきました「だいち防災マップ」を更新しました。  JAXAは平成20年5月30日(日本時間)に「だいち」が観測したデータを「米国データ中継衛星F-10」(TDRS-F10)を中継してホワイトサンズ局に伝送する世界で初めての通信実験をNASA、アラスカ大学と共同で実施し、成功したことを確認しました。

JAXAは平成20年5月30日(日本時間)に「だいち」が観測したデータを「米国データ中継衛星F-10」(TDRS-F10)を中継してホワイトサンズ局に伝送する世界で初めての通信実験をNASA、アラスカ大学と共同で実施し、成功したことを確認しました。 2008年2月24日に富山県東部の沿岸で発生した高波により、入善町の防潮扉が破壊され、周辺の家屋に被害が発生しました。図は、2月22日(災害前)と25日(災害後)に観測したPRISMとAVNIR-2との合成画像(パンシャープン画像)です。赤丸の部分が、画像から判読される家屋の倒壊等と思われる場所です。

2008年2月24日に富山県東部の沿岸で発生した高波により、入善町の防潮扉が破壊され、周辺の家屋に被害が発生しました。図は、2月22日(災害前)と25日(災害後)に観測したPRISMとAVNIR-2との合成画像(パンシャープン画像)です。赤丸の部分が、画像から判読される家屋の倒壊等と思われる場所です。 7月16日に発生した新潟県中越沖地震について、JAXAは19日、「だいち」による観測画像を解析し、被災地の地殻変動パターンを確認しました。

7月16日に発生した新潟県中越沖地震について、JAXAは19日、「だいち」による観測画像を解析し、被災地の地殻変動パターンを確認しました。 インドネシアの首都ジャカルタで2月2日、前日から続いた豪雨の為に2002年以来最大級の洪水が発生しました。

インドネシアの首都ジャカルタで2月2日、前日から続いた豪雨の為に2002年以来最大級の洪水が発生しました。 1月28日、東海大学と陸域観測技術衛星「だいち(ALOS)」データの直接受信、データ利用研究及び地球観測システムの開発のための協力に関する協定書を交換しました。

1月28日、東海大学と陸域観測技術衛星「だいち(ALOS)」データの直接受信、データ利用研究及び地球観測システムの開発のための協力に関する協定書を交換しました。

6月22日、銀座フェニックスプラザで「陸域観測技術衛星(ALOS)データ利用シンポジウム~だいちが変える地球観測~」を開催しました。

6月22日、銀座フェニックスプラザで「陸域観測技術衛星(ALOS)データ利用シンポジウム~だいちが変える地球観測~」を開催しました。

陸域観測技術衛星「だいち」のミッション機器の一つであるフェーズドアレイ方式Lバンド合成開口レーダ(PALSAR)アンテナの展開を平成18年1月26日10時23分から実施し、12時09分に展開が終了したことを確認しました。

陸域観測技術衛星「だいち」のミッション機器の一つであるフェーズドアレイ方式Lバンド合成開口レーダ(PALSAR)アンテナの展開を平成18年1月26日10時23分から実施し、12時09分に展開が終了したことを確認しました。 陸域観測技術衛星「だいち」のデータ中継衛星通信部(DRC)の展開を平成18年1月25日午前9時37分から実施し、同44分に「だいち」から受信したテレメトリデータによりその展開を確認しました。

陸域観測技術衛星「だいち」のデータ中継衛星通信部(DRC)の展開を平成18年1月25日午前9時37分から実施し、同44分に「だいち」から受信したテレメトリデータによりその展開を確認しました。 オーストラリアのパース局にて12時31分から受信したテレメトリデータにより、太陽電池パドル(PDL)の太陽追尾状況及び発生電力が正常である事を確認致しました。

オーストラリアのパース局にて12時31分から受信したテレメトリデータにより、太陽電池パドル(PDL)の太陽追尾状況及び発生電力が正常である事を確認致しました。 平成18年1月24日10時33分(日本時間)に、種子島宇宙センターから陸域観測技術衛星「だいち」(ALOS)を搭載したH-IIAロケット8号機(H-IIA・F8)を発射方位角115度で打ち上げました。 8号機は正常に飛行し、打上げ約16分30秒後に「だいち」を分離したことを確認しました。

平成18年1月24日10時33分(日本時間)に、種子島宇宙センターから陸域観測技術衛星「だいち」(ALOS)を搭載したH-IIAロケット8号機(H-IIA・F8)を発射方位角115度で打ち上げました。 8号機は正常に飛行し、打上げ約16分30秒後に「だいち」を分離したことを確認しました。  11月初旬に筑波宇宙センターにて第3回追跡管制隊リハーサルを実施しました。打上げ~太陽電池パドル、PALSARアンテナ展開等のクリティカルフェーズの4日間を模擬し、衛星へのコマンド送信やテレメトリの受信等、実際の運用と同じように24時間体制で初期の衛星運用の模擬訓練を実施しました。

11月初旬に筑波宇宙センターにて第3回追跡管制隊リハーサルを実施しました。打上げ~太陽電池パドル、PALSARアンテナ展開等のクリティカルフェーズの4日間を模擬し、衛星へのコマンド送信やテレメトリの受信等、実際の運用と同じように24時間体制で初期の衛星運用の模擬訓練を実施しました。 ALOSは筑波宇宙センターでの試験を終了し、5月中旬に種子島宇宙センターに搬入されました。種子島センターでは、最終の組立て作業、質量測定を実施し、現在は電気性能試験を実施中です。この試験は地上で衛星の機能・性能を確認する最後の試験となります。本試験が終了すると、衛星推進薬充填、フェアリング収納へと作業は進んでいきます。

ALOSは筑波宇宙センターでの試験を終了し、5月中旬に種子島宇宙センターに搬入されました。種子島センターでは、最終の組立て作業、質量測定を実施し、現在は電気性能試験を実施中です。この試験は地上で衛星の機能・性能を確認する最後の試験となります。本試験が終了すると、衛星推進薬充填、フェアリング収納へと作業は進んでいきます。 ALOSの記者公開が平成17年4月27日に筑波宇宙センターにて行われました。

ALOSの記者公開が平成17年4月27日に筑波宇宙センターにて行われました。 1ヶ月間に及ぶ熱真空試験 (TVT) を終了したALOSは現在、最終電気性能試験を実施中です。

1ヶ月間に及ぶ熱真空試験 (TVT) を終了したALOSは現在、最終電気性能試験を実施中です。 打ち上げを来年度に控えたALOSは、確実な打ち上げ、ALOSミッションの成功のための点検・改修・追加検証試験をほぼ終了し現在、熱真空試験を実施しています。

打ち上げを来年度に控えたALOSは、確実な打ち上げ、ALOSミッションの成功のための点検・改修・追加検証試験をほぼ終了し現在、熱真空試験を実施しています。 昨年来のJAXAプロジェクトの一連の不具合を受け、打上げを来年度に控えたALOSも衛星システムの点検を実施しています。

昨年来のJAXAプロジェクトの一連の不具合を受け、打上げを来年度に控えたALOSも衛星システムの点検を実施しています。 組立がほぼ完了したALOSの「システムプロトフライト試験(システムPFT)」が、筑波宇宙センターの「総合環境試験棟(SITE)」で始まっています。この試験は組立てを終えた衛星が正しく機能することを確認する一連の試験で、衛星(とそれを開発してきた我々)にとっての打上げ前の正念場です。システムPFTは電気試験と環境試験の2つに大別され、電気的な試験では衛星システムの機能確認が、環境試験では打上げ時~軌道上運用にいたる振動、音響、衝撃、熱環境を模擬した試験が実施されます。

組立がほぼ完了したALOSの「システムプロトフライト試験(システムPFT)」が、筑波宇宙センターの「総合環境試験棟(SITE)」で始まっています。この試験は組立てを終えた衛星が正しく機能することを確認する一連の試験で、衛星(とそれを開発してきた我々)にとっての打上げ前の正念場です。システムPFTは電気試験と環境試験の2つに大別され、電気的な試験では衛星システムの機能確認が、環境試験では打上げ時~軌道上運用にいたる振動、音響、衝撃、熱環境を模擬した試験が実施されます。 ALOSから送り出されるデータを地上局で処理するための、いわば"予行演習"となるのが、「EOC(地球観測センター)適合性試験」です。埼玉県の鳩山町にあるEOCから、地上局設備を外して筑波宇宙センターの総合環境試験棟に持ち込み、 ALOSと接続してデータを取得します。3種の観測センサ(PRISM, AVNIR-2, PALSAR)のデータや姿勢制御に必要なデータなどについての評価を進めています。

ALOSから送り出されるデータを地上局で処理するための、いわば"予行演習"となるのが、「EOC(地球観測センター)適合性試験」です。埼玉県の鳩山町にあるEOCから、地上局設備を外して筑波宇宙センターの総合環境試験棟に持ち込み、 ALOSと接続してデータを取得します。3種の観測センサ(PRISM, AVNIR-2, PALSAR)のデータや姿勢制御に必要なデータなどについての評価を進めています。 現在、筑波宇宙センターの総合環境試験棟(SITE)において、プロトフライトモデル(PFM)の組立てと試験が進行中です。太陽電池パドル(PDL)、データ通信用アンテナ(DRC)、パンクロマチック立体視センサ(PRISM)などの主要機器がすでに衛星に組みつけられており、各種電気試験が実施されています。

現在、筑波宇宙センターの総合環境試験棟(SITE)において、プロトフライトモデル(PFM)の組立てと試験が進行中です。太陽電池パドル(PDL)、データ通信用アンテナ(DRC)、パンクロマチック立体視センサ(PRISM)などの主要機器がすでに衛星に組みつけられており、各種電気試験が実施されています。 筑波宇宙センター衛星総合環境試験棟において、ALOSプロトフライトモデル(PFM)の組立および試験が進行中です。

筑波宇宙センター衛星総合環境試験棟において、ALOSプロトフライトモデル(PFM)の組立および試験が進行中です。 南アフリカのヨハネスブルクで開催されている「持続可能な開発のための世界サミット」において、NASDAは日本からの貢献の一環として、人工衛星を用いた地球観測とそのデータ利用に関する提案を行います。

南アフリカのヨハネスブルクで開催されている「持続可能な開発のための世界サミット」において、NASDAは日本からの貢献の一環として、人工衛星を用いた地球観測とそのデータ利用に関する提案を行います。

NEC東芝スペースシステム小向工場において、太陽電池パドル(PDL)プロトフライトモデル(PFM)の展開試験を実施しました。

NEC東芝スペースシステム小向工場において、太陽電池パドル(PDL)プロトフライトモデル(PFM)の展開試験を実施しました。 筑波宇宙センターにおいて、データ中継用アンテナ(DRC)プロトフライトモデル(PFM)の展開試験を実施しました。

筑波宇宙センターにおいて、データ中継用アンテナ(DRC)プロトフライトモデル(PFM)の展開試験を実施しました。 筑波宇宙センターにおいて、パンクロマチック立体視センサ(PRISM)プロトフライトモデル(PFM)の音響試験を実施しました。

筑波宇宙センターにおいて、パンクロマチック立体視センサ(PRISM)プロトフライトモデル(PFM)の音響試験を実施しました。 宇宙科学研究所(ISAS)の臼田宇宙空間観測所において、恒星センサ(STT)開発モデルのフィールド試験を実施しました。フィールド試験とは、恒星センサと姿勢軌道制御系搭載計算機を組み合わせた状態で実際の星空を観測し、正しく恒星同定と姿勢決定ができることを確認する重要な試験です。臼田で実施したのは街の光が届きにくく、大気の条件や天候も良いため、良好な観測条件が期待されるためで、観測時期も月明かりのない、新月の期間を選んで行われました。

宇宙科学研究所(ISAS)の臼田宇宙空間観測所において、恒星センサ(STT)開発モデルのフィールド試験を実施しました。フィールド試験とは、恒星センサと姿勢軌道制御系搭載計算機を組み合わせた状態で実際の星空を観測し、正しく恒星同定と姿勢決定ができることを確認する重要な試験です。臼田で実施したのは街の光が届きにくく、大気の条件や天候も良いため、良好な観測条件が期待されるためで、観測時期も月明かりのない、新月の期間を選んで行われました。 パドル駆動機構(PDM:写真左上)は太陽電池パドルの付け根にあたるコンポーネントで、太陽電池の発生電力が最大となるように、パドルが常に太陽を向くように回転させる機能を持っています。

パドル駆動機構(PDM:写真左上)は太陽電池パドルの付け根にあたるコンポーネントで、太陽電池の発生電力が最大となるように、パドルが常に太陽を向くように回転させる機能を持っています。

筑波宇宙センターにおいて、恒星センサ(STT)フード部のプロトフライトモデル音響試験を実施しました。

筑波宇宙センターにおいて、恒星センサ(STT)フード部のプロトフライトモデル音響試験を実施しました。 筑波宇宙センターにおいて、光学センサである高性能可視近赤外放射計2型(AVNIR-2)のプロトフライトモデル(PFM)熱真空試験を実施しました。

筑波宇宙センターにおいて、光学センサである高性能可視近赤外放射計2型(AVNIR-2)のプロトフライトモデル(PFM)熱真空試験を実施しました。 ALOSプロジェクトでは、詳細設計審査会(CDR)を実施し、実機製作、維持設計フェーズへ進むことを確認しました。現在は各種搭載機器を製作中で、完成したコンポーネントから順次、衛星主構体(2001年5月分トピックス参照)への組み付けを実施します。この図は、最新の設計に基づき製作したALOSの軌道上外観予想図です。

ALOSプロジェクトでは、詳細設計審査会(CDR)を実施し、実機製作、維持設計フェーズへ進むことを確認しました。現在は各種搭載機器を製作中で、完成したコンポーネントから順次、衛星主構体(2001年5月分トピックス参照)への組み付けを実施します。この図は、最新の設計に基づき製作したALOSの軌道上外観予想図です。 上の写真は、現在製作が行われている、ALOSのプロトフライトモデル(PFM)の主構造です。ALOSの骨組みにあたるこのトラス構造に、今後各種機器を搭載するためのパネルや、観測センサ等の取付けを行います。組立て後は、約2年後に予定されている打上げに向けてさまざまな試験を行う予定です。

上の写真は、現在製作が行われている、ALOSのプロトフライトモデル(PFM)の主構造です。ALOSの骨組みにあたるこのトラス構造に、今後各種機器を搭載するためのパネルや、観測センサ等の取付けを行います。組立て後は、約2年後に予定されている打上げに向けてさまざまな試験を行う予定です。 筑波宇宙センターにおいて、ALOSに搭載されるPALSARのエンジニアリングモデル(EM)電波試験を実施しました。写真はパネル1枚の試験ですが、軌道上では打上げ時に折りたたまれている4枚のパネルを約3m×9mに展開して使用します。この試験によってPALSARのレーダとしての性能が確認されましたので、実際の打上げモデルであるプロトフライトモデル(PFM)の製作を開始します。

筑波宇宙センターにおいて、ALOSに搭載されるPALSARのエンジニアリングモデル(EM)電波試験を実施しました。写真はパネル1枚の試験ですが、軌道上では打上げ時に折りたたまれている4枚のパネルを約3m×9mに展開して使用します。この試験によってPALSARのレーダとしての性能が確認されましたので、実際の打上げモデルであるプロトフライトモデル(PFM)の製作を開始します。 これはALOSのTTM(熱試験用モデル)です。前回まで紹介してきましたMTM(機械試験用モデル)とは雰囲気が違うことがおわかりいただけますでしょうか?

これはALOSのTTM(熱試験用モデル)です。前回まで紹介してきましたMTM(機械試験用モデル)とは雰囲気が違うことがおわかりいただけますでしょうか? ALOSシステムMTM(機械試験用モデル)の振動試験の様子です。(写真手前側が地球指向面です。)

ALOSシステムMTM(機械試験用モデル)の振動試験の様子です。(写真手前側が地球指向面です。) ALOSシステムMTM(機械試験用モデル)をお披露目致します。ALOSは高さおよそ6.5m、幅4m、重量4tonもある大型の衛星です。衛星進行方向はこの写真の上方向、地球指向面は右方向となります。衛星上部に取り付けられているのがPRISM(傾いて見える箱はPRISMの放射計の1つ)、手前側に見える茶色のパネルがPALSAR、その奥の地球指向面側に取り付けられているのがAVNIR-2です。写真は音響試験の様子です。無事に音響試験を終え、今後、振動試験を実施する予定です。

ALOSシステムMTM(機械試験用モデル)をお披露目致します。ALOSは高さおよそ6.5m、幅4m、重量4tonもある大型の衛星です。衛星進行方向はこの写真の上方向、地球指向面は右方向となります。衛星上部に取り付けられているのがPRISM(傾いて見える箱はPRISMの放射計の1つ)、手前側に見える茶色のパネルがPALSAR、その奥の地球指向面側に取り付けられているのがAVNIR-2です。写真は音響試験の様子です。無事に音響試験を終え、今後、振動試験を実施する予定です。 現在、筑波宇宙センターにおいて、ALOSに搭載される電波センサであるPALSARのアンテナパネルのMTM(機械試験用モデル)の振動試験を実施しました。

現在、筑波宇宙センターにおいて、ALOSに搭載される電波センサであるPALSARのアンテナパネルのMTM(機械試験用モデル)の振動試験を実施しました。 筑波宇宙センター総合環境試験棟内の大型振動試験装置にて、データ中継用アンテナ機械試験用モデルの振動試験を実施しました。試験結果から本アンテナがALOS打上げ時の振動環境に耐えられることが確認できました。

筑波宇宙センター総合環境試験棟内の大型振動試験装置にて、データ中継用アンテナ機械試験用モデルの振動試験を実施しました。試験結果から本アンテナがALOS打上げ時の振動環境に耐えられることが確認できました。 現在、筑波宇宙センターにおいて、搭載センサの一つであるAVNIR-2の機械試験モデルを用いた振動試験を実施中です。振動試験は、AVNIR-2の構体が衛星打上げ時の振動環境に耐えられることを確認するために実施するものです。

現在、筑波宇宙センターにおいて、搭載センサの一つであるAVNIR-2の機械試験モデルを用いた振動試験を実施中です。振動試験は、AVNIR-2の構体が衛星打上げ時の振動環境に耐えられることを確認するために実施するものです。 現在、ALOSプロジェクトでは、各搭載機器ごとの基本設計審査を実施している段階です。ALOSの搭載センサの1つであるPRISMは、地表を2.5mの分解能で観測することができる光学センサです。これまでにBBM(写真)による評価を終え、現在EMの制作中です。

現在、ALOSプロジェクトでは、各搭載機器ごとの基本設計審査を実施している段階です。ALOSの搭載センサの1つであるPRISMは、地表を2.5mの分解能で観測することができる光学センサです。これまでにBBM(写真)による評価を終え、現在EMの制作中です。