トピックス一覧

2020年2月3日更新

パリ協定実現に向けた温室効果ガスの長期観測継続へ ~「いぶき2号」による二酸化炭素分布の初解析~

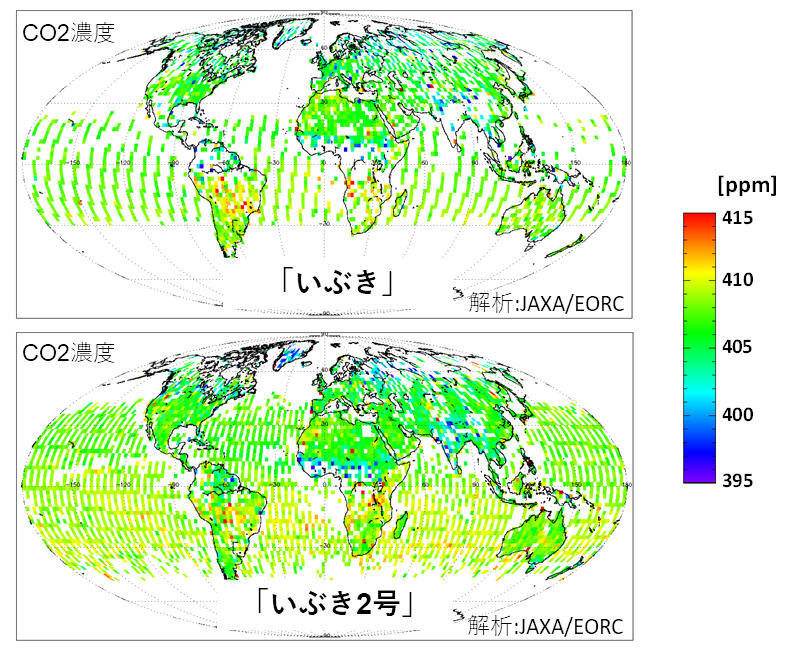

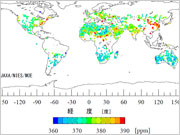

温室効果ガス観測技術衛星2号「いぶき2号」による全球温室効果ガス濃度分布の解析結果が得られました。「いぶき2号」により、2009年以降世界で唯一11年を超えて宇宙から温室効果ガス観測を継続している「いぶき」ミッションを継承し、パリ協定実現に不可欠な温室効果ガスの長期的な変動モニタができるようになりました。

※「いぶき2号」:2018年打上げ。環境省、国立研究開発法人国立環境研究所(NIES)、JAXAによる3者共同プロジェクト

「いぶき2号」のデータを用いた全球の二酸化炭素、一酸化炭素、メタン濃度の解析結果をご紹介します。

「いぶき」「いぶき2号」が観測した全球二酸化炭素濃度(2019年9月)

2020年1月31日更新

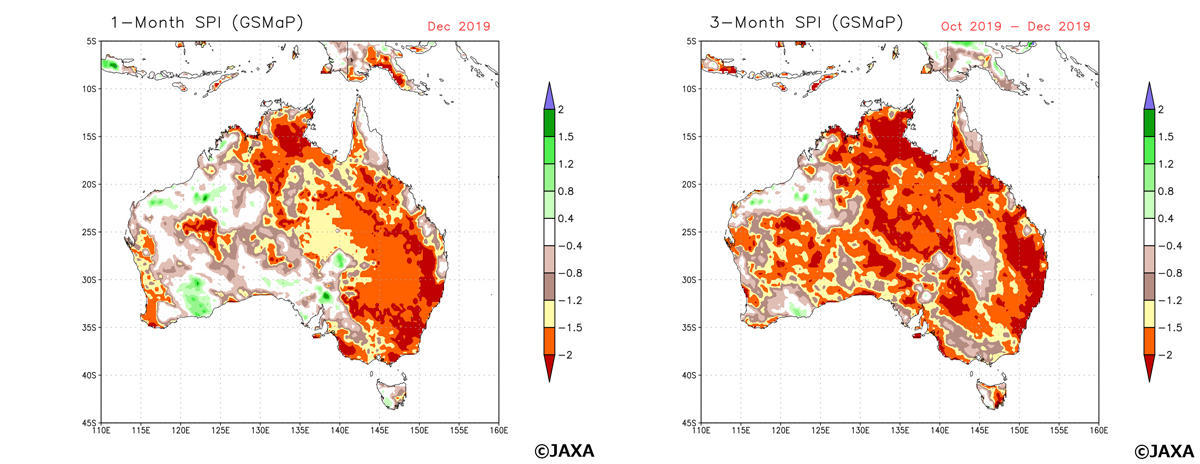

宇宙から見たオーストラリアの大規模森林火災

2019年9月頃にオーストラリア南東部のニューサウスウェールズ州を中心に多発した森林火災は、次第に規模を拡大し、複数の場所で発生した森林火災が合流して制御不能となる「メガ火災(Mega Fire)」も発生するなど、2020年1月末の段階でも終息の目途が立たない状況となっています。

複数の衛星データを用いて、今回の森林火災を多角的に解析した結果を紹介します。

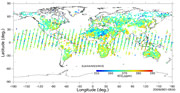

(左)2019年12月の1か月間のGSMaP降水量から計算したオーストラリアのSPI、(右)同様に2019年10-12月の3か月間の降水量から計算したSPI。SPIの値と干ばつの規模、現象の頻度の関係は、WMO (2012)で整理されており、SPIが「-1.5以下で-2.0より大きい」値を取る場合は、概ね「20年に1回」の著しく乾燥した(雨の少ない)状態、SPIが-2.0未満の場合は、現象の頻度が「50年に1回以下」の極端な乾燥に該当し、社会的影響が非常に大きい干ばつが発生する恐れのあることを示す。

2019年9月4日更新

2019年8月ブラジル・アマゾンの林野火災に関する衛星観測

南米ブラジルのアマゾン周辺における森林や農地において、2019年8月から大規模な林野火災が発生しており、その後も被害が拡大しています。 本稿ではこの林野火災に関するJAXAの地球観測衛星による観測結果の一例をご紹介します。 それぞれの衛星の特徴を生かし、「しきさい」(GCOM-C)では火災地点や煙の検知、「だいち2号」(ALOS-2)では森林面積の変化の監視、「いぶき」(GOSAT)では火災からの煙の検知を行うことができます。

[詳細はこちら]

2017年12月13日更新

欧州宇宙機関などと温室効果ガスのリモートセンシングに関する協定締結

JAXAと国立研究開発法人国立環境研究所(NIES)は、2017年12月11日に、欧州宇宙機関(ESA)及びフランス国立宇宙研究センター(CNES)と、同12月12日(現地時間)に、ドイツ航空宇宙センター(DLR)と、フランス共和国パリ市において、「温室効果ガスのリモートセンシング及び関連ミッションに関する協定」を締結しました。

本協定は、「いぶき」及び「いぶき2号」と各宇宙機関の温室効果ガス観測衛星等から得られるデータを互いに校正・検証することで、衛星観測データの信頼性を向上させると共に、均一性を図ることを目的としています。

JAXA、NIESと各機関は、温室効果ガスに関する衛星観測データの利用を定着させるため、各国の環境行政に携わる機関等との連携を図るとともに、衛星観測データの精度向上を通じて、共に、パリ協定実施に貢献することを目指します。

2017年6月2日更新

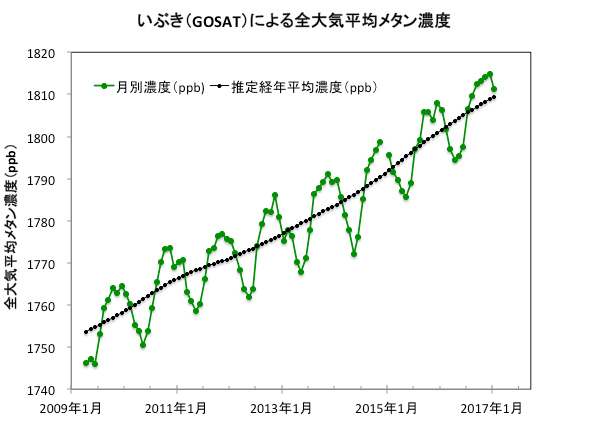

「いぶき」観測による全大気平均メタン濃度データ公開

世界初の温室効果ガス観測専用の衛星である「いぶき」は2009年1月23日の打ち上げ以降、地球温暖化に大きな影響を与える二酸化炭素やメタンの観測を続けています。

この「いぶき」観測データを使って、地上から上空までの「地球大気全体(全大気)」の平均濃度を算出したところ、月別平均濃度は晩秋・冬に極大、初夏に極小という季節変動をしながら年々上昇し、2017年1月には過去最高の約1815 ppbを記録しました。

さらに推定経年平均濃度 * は2015年頃に増加率が上昇し、2017年2月には過去最高の約1809 ppbに達したこともわかりました。

このような地球規模のメタン濃度の動向は「いぶき」の観測によって今回世界で初めて示されたものであり、衛星による温室効果ガス観測の重要性を表すものと言えます。

「いぶき」による月別メタンの全大気平均濃度データは、6月2日よりNIESホームページにて公開されます。

* 季節変動を取り除いた2年程度の平均濃度値

2016年10月27日更新

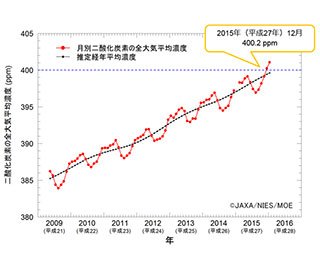

「いぶき」観測、季節変動を取り除いた全大気平均二酸化炭素濃度、初めて 400ppm超え

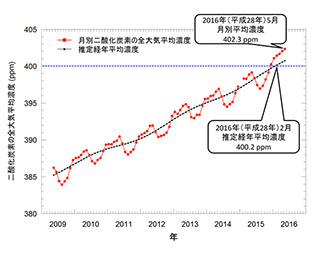

環境省、国立環境研究所及びJAXAは、温室効果ガス観測技術衛星「いぶき」を用いて、二酸化炭素やメタンの観測を行っています。

「地球大気全体(全大気)」の二酸化炭素平均濃度について、2016年5月までの暫定的な解析を行ったところ、2016年2月頃に季節変動を取り除いた濃度(推定経年平均濃度)が初めて400 ppmを越えたことがわかりました。

また、2015年12月に初めて400 ppmを超えた月別平均濃度の最大値は2016年5月に過去最高となる402.3 ppmを記録しました。

なお、本結果は気候変動枠組条約第22回締約国会議(COP22)(11月7日~18日、モロッコ・マラケシュ)のサイドイベント等でも報告する予定です。

今後も「いぶき」による全大気二酸化炭素平均濃度について定期的に公表を行っていきます。

画像:「いぶき」の観測データに基づく全大気中の二酸化炭素濃度の月別平均値(●)と推定経年平均濃度(・) (国立研究開発法人環境研究所より)

2016年9月1日更新

日本でのCO2濃度、「いぶき」観測データと排出量データが一致

温室効果ガス観測技術衛星「いぶき」が2014年12月までの5年半に大都市等とその周辺で取得した観測データの解析を進め、世界の大都市等に加え、東京都市域において初めて人為起源二酸化炭素(CO2)濃度の推計を行いました。

日本での人為起源CO2濃度について、「いぶき」の観測データと排出量データ(インベントリ)*の推定結果を比べたところ、概ね一致することが初めて確認できたことから、世界各国でも「パリ協定」に基づき作成・公表するCO2排出量の監視・検証を、衛星観測により実現できる可能性が示されました。

今後はデータの蓄積及び解析方法の改善をさらに進め、「いぶき」および現在開発中の後継機の観測データとインベントリの比較を行う予定です。

* ある期間内に特定の物質(大気汚染物質や有害化学物質)がどこからどれくらい排出されたかを示す統計量データ。

2016年5月20日更新

地球大気全体の平均二酸化炭素濃度が400ppm超え「いぶき」が観測

温室効果ガス観測技術衛星「いぶき」が観測した、地球の大気全体(全大気)の月別二酸化炭素平均濃度について、2016年1月までの暫定的な解析を行ったところ、2015年12月に初めて400ppmを超え、400.2ppmを記録したことがわかりました。

地上観測点に基づく全球大気の月平均値では、二酸化炭素濃度はすでに400ppmを超えていました。しかし、地表面から上空約70kmまでの大気中の二酸化炭素の総量を観測できる「いぶき」のデータに基づいた、全大気の月平均濃度が400ppmを超えたのはこれが初めてです。

これにより、地表面だけでなく地球の大気全体で温室効果ガスの濃度が上昇し続けているといえます。

今後も引き続き、「いぶき」観測データに基づく成果の公表を行うとともに、2017年度をめどに打上げを予定している「いぶき後継機」(GOSAT-2)による継続的な温室効果ガス観測を実施し、それらの成果を地球温暖化予測の精緻化に反映させていく予定です。

2015年11月27日更新

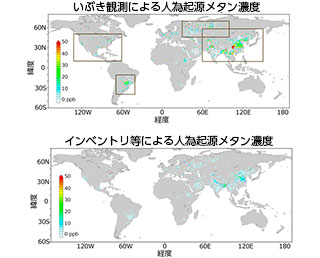

「いぶき」のメタン観測データ、人間活動によるメタン濃度と高い相関性

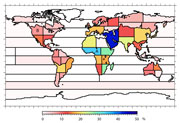

温室効果ガス観測技術衛星「いぶき」が2012年12月までの3年半に取得した観測データを解析した結果、人口密集地域、大規模な農業地域、天然ガス・石油の生

産・精製地域等の人間活動による(人為起源による)メタン排出地域で、周辺よりもメタン濃度が高いことがわかりました。

さらに、「いぶき」で観測された人為起源メタン濃度と、排出量データ(インベントリ)*から推計された人為起源メタン濃度との間に高い相関関係があり、

「いぶき」には人間活動によるメタン排出量の監視・検証ツールとして有効利用できる可能性があることがわかりました。

今後さらに、人為起源メタン濃度の推定精度を高めるために、より高頻度で多数の衛星データを利用して調査・研究・解析を進める予定です。これらの成果を

「いぶき後継機」(GOSAT-2)に応用し、地球温暖化対策の促進に貢献していきます。

* ある期間内に特定の物質(大気汚染物質や有害化学物質)がどこからどれくらい排出されたかを示す統計量データ。

2015年11月16日更新

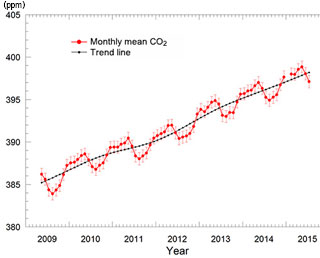

「いぶき」観測による月別二酸化炭素の全大気平均濃度を公表

温室効果ガス観測技術衛星「いぶき」の観測データを使って、地上から上空までの「地球大気全体(全大気)」の二酸化炭素平均濃度を算出したところ、月別平均濃度は季節変動をしながら年々上昇し、2015年5月に約398.8 ppmを記録しました。このままの上昇傾向が続けば、遅くとも2016年中に400 ppmを超える見込みです。

環境省、NIES、JAXAは、今回算出した「いぶき」の観測データから解析・推定された、月別全大気の二酸化炭素平均濃度を公開いたしました。

今後も引き続き、「いぶき」観測データに基づく成果の公表を行うとともに、2017年度をめどに打ち上げが予定されている「いぶき後継機」(GOSAT-2)による継続的な温室効果ガス観測を実施し、それらの成果を地球温暖化予測の精緻化に反映させていく予定です。

2014年12月5日更新

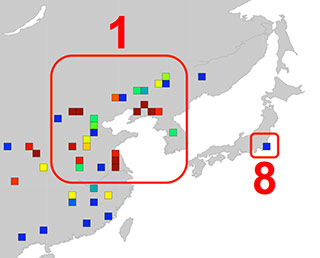

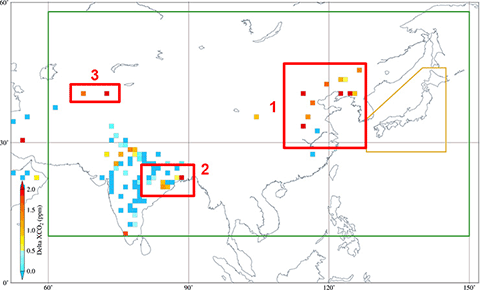

「いぶき」宇宙から見た大都市のCO2濃度

温室効果ガス観測技術衛星「いぶき」が、2012年12月までの3年半に大都市等とその周辺で取得したデータを解析した結果、世界の大都市等で二酸化炭素(CO2)濃度がその周辺よりも高い傾向が見られました。さらにその濃度差と化石燃料消費量データから算出した濃度差との間に正の相関があることから、「いぶき」は大都市等での化石燃料消費によるCO2濃度の上昇を捉えている可能性が高いことが分かりました。

今後も衛星による温室効果ガス排出の監視に関する研究を進め、「いぶき」、2017年度打ち上げ予定の「いぶき後継機」(GOSAT-2)への応用を進める予定です。

画像:「いぶき」により高濃度(2009年6月~2012年12月の平均)の人為起源CO2が観測された領域 [東アジア]

2014年3月27日更新

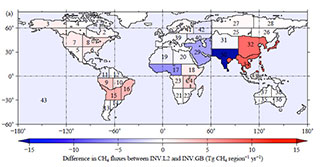

「いぶき」の観測データを用いた全球の月別メタン収支の推定結果

温室効果ガス観測技術衛星「いぶき」が観測したデータと、地上観測点の観測データを用いて、2年間分のメタン濃度について、全球の月別・地域別の正味のメタン収支(消失と放出の総量)を推定しました。

衛星観測によるメタン濃度データを活用して、全球のメタン収支を定量的に推定するとともに、東南アジア域や、南米及びアフリカの南亜熱帯地域のメタンの放出がよりはっきりするなど、「いぶき」観測濃度データの有用性が明らかになりました。

地上観測データのみによって推定したメタン収支量に比べて、「いぶき」により得られた観測データを加えることにより、より精度の高い(不確実性の低い)メタン収支量の推定値が得られ、放出量の多い地域と季節が明らかになりました。

二酸化炭素の吸収排出量に加えてメタンの収支量も精度が高く推計できるようになるなど、「いぶき」のデータは全球炭素循環の研究の進展に貢献し、その結果、気候変動予測の精度が向上し、将来のより効果的な地球温暖化対策の政策立案にも資することが期待されます。

メタン収支量の結果は、国内外の専門分野の研究者による確認ののちに、本年夏までに一般ユーザに公開する予定です。

2012年12月5日 更新

|

|

|

2011年10月28日 更新

「いぶき」観測データ 二酸化炭素収支推定誤差の低減

|

|

2010年8月20日 更新

「いぶき」第3回研究公募を実施

|

|

2010年7月13日 更新

「宇宙からの温室効果ガス観測シンポジウム」開催

|

|

2010年4月28日 更新

「いぶき」アイスランドの火山噴火観測画像を英国政府に提供

|

|

2010年2月16日 更新

「いぶき」観測データの解析結果(二酸化炭素・メタン濃度等)の一般提供を開始

|

|

2009年11月11日 更新

「いぶき」観測データに関するNASA等との技術調整会議を開催

|

|

2009年10月30日 更新

「いぶき」観測データ(輝度スペクトル及び観測画像)を一般提供開始

|

|

2009年10月20日 更新

「いぶき」第19回日経地球環境技術賞受賞

|

|

2009年10月8日 更新

第2回「いぶき」(GOSAT)報告会のご案内

|

|

2009年9月14日 更新

「いぶき」初期校正が完了

|

|

2009年7月22日 更新

「いぶき」が宇宙から日食を撮影!

|

|

2009年5月28日 更新

「いぶき」温室効果ガス濃度を初解析

|

|

2009年4月22日 更新

「いぶき」初期校正検証運用へ移行

|

|

2009年4月7日 更新

「いぶき」第2回研究公募を実施

|

|

2009年3月19日 更新

「いぶき」搭載センサが熱赤外域の初観測データ取得

|

|

2009年2月9日 更新

「いぶき」搭載センサが初観測データを取得

|

|

2009年1月24日 更新

「いぶき」初期機能確認運用期間へ移行

|

|

2009年1月23日 更新

温室効果ガス観測技術衛星「いぶき」打ち上げ成功!!

|

|

2009年1月7日 更新

「いぶき」衛星フェアリングに格納

|

|

2008年12月9日 更新

「いぶき」種子島宇宙センターで機体を公開

|

|

2008年11月5日 更新

「いぶき」打ち上げ日決定!打ち上げ特設サイトオープン!

|

|

2008年10月15日 更新

温室効果ガス観測技術衛星「GOSAT」の愛称は“いぶき”に決定!

|

|

2008年10月9日 更新

太陽電池パドルの展開衝撃試験を実施

|

|

2008年10月2日 更新

GOSAT プロトフライトモデル分離衝撃試験を実施

|

今年度の打ち上げを目指して、GOSATの打ち上げ準備が着々と進んでいます。

|

2008年9月5日 更新

GOSAT 第1回研究公募採択結果のお知らせ

|

宇宙航空研究開発機構、国立環境研究所及び環境省は、温室効果ガス観測技術衛星「GOSAT」に関して、校正、検証などのデータ質評価と、データ利用研究の促進を目的とした第1回研究公募(公募受付期間:4月7日~7月7日)を実施し、国内外からの応募を受け、52件を採択いたしましたのでお知らせいたします。なお、この52件は、査読者の評価結果に基き、RA選定・評価委員会による評価を受けたものです。 |

2008年8月19日 更新

プロトフライトモデル振動試験を順調に実施中

|

|

2008年7月10日 更新

きみも衛星(ほし)の名付け親になろう

温室効果ガス観測技術衛星「GOSAT」愛称募集!

|

|

2008年4月16日 更新

温室効果ガス観測センサの熱真空試験とプロトフライトモデルによる総合試験を実施

|

|

2007年12月19日 更新

「温室効果ガス観測技術衛星(GOSAT)シンポジウム~宇宙から地球の息づかいを見てみたい~」の開催結果について

12月15日(土)、東京ビッグサイト(東京・江東区)で「温室効果ガス観測技術衛星(GOSAT)シンポジウム~宇宙から地球の息づかいを見てみたい~」を開催いたしました。本シンポジウムは、エコプロダクツ2007と同時で、約430名もの多くの皆さまにご来場いただきました。浜崎GOSATプロジェクトマネジャより全世界の温室効果ガスの濃度分布を測定するGOSATの概要について講演しました。また、ノンフィクション作家の山根一眞氏より「地球環境を知る宇宙力」、全国地球温暖化防止活動推進センターの桃井貴子氏より「地球温暖化のこれまで・いま・これから」について、ご講演いをただきました。続いて、「宇宙と地球温暖化と私たちのくらし」をテーマに、楽しく、私たちの生活のためになるクイズとトークショーを来場者の皆様にご参加いただきなながら、宇宙と地球温暖化についての知識を深めていただきました。 |

2007年11月5日 更新

エコプロダクツ2007同時開催 GOSATシンポジウム

~宇宙から地球の息づかいを見てみたい~開催

|

|

2007年1月30日 更新

熱構造モデルを公開

|

|

2006年5月31日 更新

第3回GOSATシンポジウムを開催

|

|

2006年4月27日 更新

第3回 温室効果ガス観測技術衛星(GOSAT)シンポジウム

|

|

2005年5月17日 更新

GOSATシンポジウム

|

|

2004年4月22日 更新

GOSAT利用シンポジウム開催

|

|

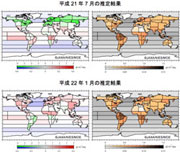

この度、温室効果ガス濃度の算定手法の改良等により精度の向上した温室効果ガス観測技術衛星「いぶき」による二酸化炭素濃度の観測データと、地上観測点における観測データとを用いて、2009年6月から2010年5月までの全球の月別・地域別の二酸化炭素吸収排出量(正味収支)を推定した結果等を世界で初めて一般に公開し、衛星観測濃度データの有用性を定量的に実証しました。

この度、温室効果ガス濃度の算定手法の改良等により精度の向上した温室効果ガス観測技術衛星「いぶき」による二酸化炭素濃度の観測データと、地上観測点における観測データとを用いて、2009年6月から2010年5月までの全球の月別・地域別の二酸化炭素吸収排出量(正味収支)を推定した結果等を世界で初めて一般に公開し、衛星観測濃度データの有用性を定量的に実証しました。 環境省、(独)国立環境研究所、及びJAXAは、温室効果ガス観測技術衛星「いぶき」による観測データと地上観測データを用いて、全球の月別・地域別の二酸化炭素吸収排出量の推定及び推定結果の不確実性の算出を行いました。この結果、「いぶき」のデータを導入することで、従来の地上観測データのみから算出される推定値における不確実性が低減されることが示されました。本研究成果は、10 月29日に日本気象学会のオンライン論文誌「SOLA」に掲載されます。

環境省、(独)国立環境研究所、及びJAXAは、温室効果ガス観測技術衛星「いぶき」による観測データと地上観測データを用いて、全球の月別・地域別の二酸化炭素吸収排出量の推定及び推定結果の不確実性の算出を行いました。この結果、「いぶき」のデータを導入することで、従来の地上観測データのみから算出される推定値における不確実性が低減されることが示されました。本研究成果は、10 月29日に日本気象学会のオンライン論文誌「SOLA」に掲載されます。 JAXA、国立環境研究所及び環境省は、温室効果ガス観測技術衛星「いぶき」の観測データの校正、検証などのデータ質評価と、さらなるデータ利用研究の促進を目的として、研究公募(第3回)を実施します。

JAXA、国立環境研究所及び環境省は、温室効果ガス観測技術衛星「いぶき」の観測データの校正、検証などのデータ質評価と、さらなるデータ利用研究の促進を目的として、研究公募(第3回)を実施します。 国立環境研究所、環境省、JAXAは、温室効果ガス観測技術衛星「いぶき」によって得られたデータに関する話題を中心に、宇宙からの温室効果ガス観測に関する理解を深めていただくことを目的として公開シンポジウムを開催します。

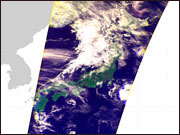

国立環境研究所、環境省、JAXAは、温室効果ガス観測技術衛星「いぶき」によって得られたデータに関する話題を中心に、宇宙からの温室効果ガス観測に関する理解を深めていただくことを目的として公開シンポジウムを開催します。 温室効果ガス観測技術衛星「いぶき」は、搭載補助センサの雲・エアロソルセンサ(TANSO-CAI)による全球撮影を3日毎に実施しており、4月15日以降、アイスランドから欧州に広がる噴煙の様子や、4月17日の大規模な噴火の様子も撮影しました。

温室効果ガス観測技術衛星「いぶき」は、搭載補助センサの雲・エアロソルセンサ(TANSO-CAI)による全球撮影を3日毎に実施しており、4月15日以降、アイスランドから欧州に広がる噴煙の様子や、4月17日の大規模な噴火の様子も撮影しました。 温室効果ガス観測技術衛星「いぶき」による晴天域の観測データより解析された、大気中の二酸化炭素とメタン濃度について、初期検証作業が完了したことに伴い、全球にわたる当該データ及び雲被覆情報の一般提供を2010年2月18日より開始します。

温室効果ガス観測技術衛星「いぶき」による晴天域の観測データより解析された、大気中の二酸化炭素とメタン濃度について、初期検証作業が完了したことに伴い、全球にわたる当該データ及び雲被覆情報の一般提供を2010年2月18日より開始します。 11月10日(火)から13日(金)まで、JAXA筑波宇宙センター及び国立環境研究所でGOSAT-ACOS※技術調整会議を開催します。この会議は、「いぶき」観測データの校正・検証について議論を行い、来年1月に予定されている一般ユーザへの濃度データ配布開始に向けて、データの精度を高めることを目的としています。

11月10日(火)から13日(金)まで、JAXA筑波宇宙センター及び国立環境研究所でGOSAT-ACOS※技術調整会議を開催します。この会議は、「いぶき」観測データの校正・検証について議論を行い、来年1月に予定されている一般ユーザへの濃度データ配布開始に向けて、データの精度を高めることを目的としています。 温室効果ガス観測技術衛星「いぶき」は、温室効果ガス観測センサにより観測される輝度スペクトルデータ及び雲・エアロソルセンサによる地球観測画像データの初期校正作業が完了したことに伴い、当該データの一般提供を開始します。今後は、さらにデータの校正・検証作業等を進め、2010年1月末を目処に、二酸化炭素、メタン濃度データの一般提供を開始する予定です。

温室効果ガス観測技術衛星「いぶき」は、温室効果ガス観測センサにより観測される輝度スペクトルデータ及び雲・エアロソルセンサによる地球観測画像データの初期校正作業が完了したことに伴い、当該データの一般提供を開始します。今後は、さらにデータの校正・検証作業等を進め、2010年1月末を目処に、二酸化炭素、メタン濃度データの一般提供を開始する予定です。 JAXA GOSATプロジェクトチームは、温室効果ガス観測技術衛星「いぶき」の開発と打ち上げに対して、「第19回日経地球環境技術賞」(日本経済新聞社)を受賞しました。日経地球環境技術賞は、地球環境問題に関する調査、研究、対策技術の開発などで「地球環境保全と持続的な発展」に貢献する優れた成果に対して贈られる賞です。

JAXA GOSATプロジェクトチームは、温室効果ガス観測技術衛星「いぶき」の開発と打ち上げに対して、「第19回日経地球環境技術賞」(日本経済新聞社)を受賞しました。日経地球環境技術賞は、地球環境問題に関する調査、研究、対策技術の開発などで「地球環境保全と持続的な発展」に貢献する優れた成果に対して贈られる賞です。 温室効果ガス観測技術衛星「いぶき」は、様々な性能試験、初期的なデータ解析が行われ、10月末よりデータ(初期校正済みスペクトルデータ)の一般ユーザへの提供開始が予定されており、さらに2010年2月からは、濃度データの一般提供が開始される見込みです。

温室効果ガス観測技術衛星「いぶき」は、様々な性能試験、初期的なデータ解析が行われ、10月末よりデータ(初期校正済みスペクトルデータ)の一般ユーザへの提供開始が予定されており、さらに2010年2月からは、濃度データの一般提供が開始される見込みです。 7月22日に日本で46年ぶりに観測された皆既日食で、温室効果ガス観測技術衛星「いぶき」が地球上の月の影を撮影しました。

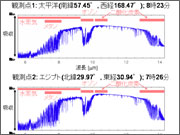

7月22日に日本で46年ぶりに観測された皆既日食で、温室効果ガス観測技術衛星「いぶき」が地球上の月の影を撮影しました。 現在初期校正検証運用中の温室効果ガス観測技術衛星「いぶき」により、陸上の晴天域における二酸化炭素及びメタン濃度の初の解析結果を得ることができました。解析の結果、北半球で濃度が高く、南半球で低いという傾向は、概ね従来の地上観測による結果に整合しています。

現在初期校正検証運用中の温室効果ガス観測技術衛星「いぶき」により、陸上の晴天域における二酸化炭素及びメタン濃度の初の解析結果を得ることができました。解析の結果、北半球で濃度が高く、南半球で低いという傾向は、概ね従来の地上観測による結果に整合しています。 初期機能確認を行ってきた温室効果ガス観測技術衛星「いぶき」は、各ミッション機器、衛星、地上システムが正常に動作することを確認し、4月10日に初期校正検証運用へ移行しました。初期校正検証運用期間では、各ミッション機器の校正・検証を行っていく予定です。

初期機能確認を行ってきた温室効果ガス観測技術衛星「いぶき」は、各ミッション機器、衛星、地上システムが正常に動作することを確認し、4月10日に初期校正検証運用へ移行しました。初期校正検証運用期間では、各ミッション機器の校正・検証を行っていく予定です。 JAXA、国立環境研究所及び環境省は、「いぶき」のデータの一般公開に先立ち、校正、検証などのデータ質評価と、データ利用研究の促進を目的として、研究公募(第2回)を実施します。

JAXA、国立環境研究所及び環境省は、「いぶき」のデータの一般公開に先立ち、校正、検証などのデータ質評価と、データ利用研究の促進を目的として、研究公募(第2回)を実施します。  温室効果ガス観測技術衛星「いぶき」は、計画通り衛星各部の初期機能確認を進めており、衛星の状態は正常です。初期機能確認の一環として、検出器を冷却する冷却機の機能確認が終了し、バンド4の機能確認を行いました。この機能確認の中で、「いぶき」搭載の温室効果ガス観測センサ(TANSO-FTS)の熱赤外域の初観測データを取得しました。

温室効果ガス観測技術衛星「いぶき」は、計画通り衛星各部の初期機能確認を進めており、衛星の状態は正常です。初期機能確認の一環として、検出器を冷却する冷却機の機能確認が終了し、バンド4の機能確認を行いました。この機能確認の中で、「いぶき」搭載の温室効果ガス観測センサ(TANSO-FTS)の熱赤外域の初観測データを取得しました。 1月23日12時54分(日本時間)に打ち上げられた温室効果ガス観測技術衛星「いぶき」は、現在初期機能確認を進めています。

1月23日12時54分(日本時間)に打ち上げられた温室効果ガス観測技術衛星「いぶき」は、現在初期機能確認を進めています。 1月23日12:54(日本時間)に打ち上げられた温室効果ガス観測技術衛星「いぶき」は、姿勢制御系を定常状態に移行させ、1月24日17:15にクリティカル運用期間を終了しました。

1月23日12:54(日本時間)に打ち上げられた温室効果ガス観測技術衛星「いぶき」は、姿勢制御系を定常状態に移行させ、1月24日17:15にクリティカル運用期間を終了しました。 1月23日12時54分に、温室効果ガス観測技術衛星「いぶき」を搭載したH-IIAロケット15号機を、種子島宇宙センターから打ち上げました。

1月23日12時54分に、温室効果ガス観測技術衛星「いぶき」を搭載したH-IIAロケット15号機を、種子島宇宙センターから打ち上げました。

12月9日、種子島宇宙センターの第2衛星組立棟で、温室効果ガス観測技術衛星「いぶき」の機体を報道機関向けに公開しました。「いぶき」も打ち上げに向けて、いよいよ最終準備段階です。

12月9日、種子島宇宙センターの第2衛星組立棟で、温室効果ガス観測技術衛星「いぶき」の機体を報道機関向けに公開しました。「いぶき」も打ち上げに向けて、いよいよ最終準備段階です。 温室効果ガス観測技術衛星「いぶき(GOSAT)」を載せるH-IIAロケット15号機の打ち上げ日時が1月21日12時54分~13時16分に決定しました。

温室効果ガス観測技術衛星「いぶき(GOSAT)」を載せるH-IIAロケット15号機の打ち上げ日時が1月21日12時54分~13時16分に決定しました。 今年度打ち上げ予定の温室効果ガス観測技術衛星「GOSAT」の愛称を募集した結果、応募総数12,683件中から「いぶき」が愛称に選ばれました。

今年度打ち上げ予定の温室効果ガス観測技術衛星「GOSAT」の愛称を募集した結果、応募総数12,683件中から「いぶき」が愛称に選ばれました。 8月26日に太陽電池パドルの展開衝撃試験を行いました。

8月26日に太陽電池パドルの展開衝撃試験を行いました。

GOSATプロトフライトモデル(PFM)の振動試験を実施中です。人工衛星は、ロケットで打ち上げるとき、轟音や振動を受けて飛び立つため、過酷な音響環境、振動環境下にさらされても、予定どおりの性能が発揮できることを確認する試験を行います。

GOSATプロトフライトモデル(PFM)の振動試験を実施中です。人工衛星は、ロケットで打ち上げるとき、轟音や振動を受けて飛び立つため、過酷な音響環境、振動環境下にさらされても、予定どおりの性能が発揮できることを確認する試験を行います。 地球温暖化対策をさらに進めるため、宇宙から地球全体の温室効果ガスを観測することのできる初の人工衛星「GOSAT(ゴーサット)」。

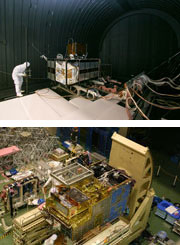

地球温暖化対策をさらに進めるため、宇宙から地球全体の温室効果ガスを観測することのできる初の人工衛星「GOSAT(ゴーサット)」。 1月28日、筑波宇宙センターで温室効果ガス観測技術衛星「GOSAT」の熱真空試験を実施しました。(写真 上)

1月28日、筑波宇宙センターで温室効果ガス観測技術衛星「GOSAT」の熱真空試験を実施しました。(写真 上)

気候変動および地球温暖化問題、GOSAT計画の現状など、幅広いテーマについての講演を通じ、地球環境問題やGOSAT計画について広くご理解を深めていただくことを目的としたシンポジウムを開催します。講演の後にクイズ&トークショーなども予定しております。お気軽にご参加ください。

気候変動および地球温暖化問題、GOSAT計画の現状など、幅広いテーマについての講演を通じ、地球環境問題やGOSAT計画について広くご理解を深めていただくことを目的としたシンポジウムを開催します。講演の後にクイズ&トークショーなども予定しております。お気軽にご参加ください。  1月29日、筑波宇宙センターで温室効果ガス観測技術衛星「GOSAT」の熱構造モデルをプレス向けに公開しました。

1月29日、筑波宇宙センターで温室効果ガス観測技術衛星「GOSAT」の熱構造モデルをプレス向けに公開しました。 5月29日、秋葉原コンベンションホール(東京・千代田区)において、第3回温室効果ガス観測技術衛星(GOSAT)シンポジウムが開催されました。

5月29日、秋葉原コンベンションホール(東京・千代田区)において、第3回温室効果ガス観測技術衛星(GOSAT)シンポジウムが開催されました。 本シンポジウムでは、気候変動および地球温暖化問題、宇宙からの温室効果ガス観測の意義、GOSAT計画の現状、米国NASAでの温室効果ガス観測衛星計画、我が国での電気自動車の開発状況など、幅広いテーマについてご講演頂き、地球環境問題やGOSATの開発利用に対するみなさまのご理解を深めていただくことを目的としています。

本シンポジウムでは、気候変動および地球温暖化問題、宇宙からの温室効果ガス観測の意義、GOSAT計画の現状、米国NASAでの温室効果ガス観測衛星計画、我が国での電気自動車の開発状況など、幅広いテーマについてご講演頂き、地球環境問題やGOSATの開発利用に対するみなさまのご理解を深めていただくことを目的としています。 4月21日、一橋記念講堂(東京都千代田区)で、GOSATの開発と運用に当たる環境省、国立環境研、JAXAによるシンポジウムが行われました。ベリアン・ムーア3世ニューハンプシャー大学教授と安岡善文東京大学教授の招待講演に続き、地球温暖化問題、二酸化炭素観測の必要性、GOSAT計画の現状などのテーマが、国内外の有識者によるパネルディスカッションで話し合われました。

4月21日、一橋記念講堂(東京都千代田区)で、GOSATの開発と運用に当たる環境省、国立環境研、JAXAによるシンポジウムが行われました。ベリアン・ムーア3世ニューハンプシャー大学教授と安岡善文東京大学教授の招待講演に続き、地球温暖化問題、二酸化炭素観測の必要性、GOSAT計画の現状などのテーマが、国内外の有識者によるパネルディスカッションで話し合われました。