月・惑星の研究と宇宙探査

月・惑星の研究

|

惑星や月の姿を知ることは、太陽系の起源を知ることにつながります。 |

|---|

宇宙探査の意義

|

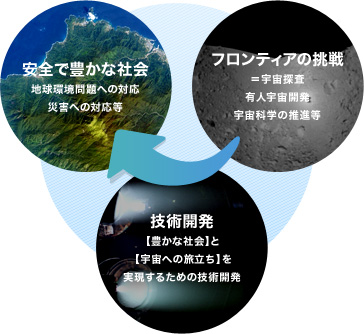

宇宙への飛躍は、常に人類に夢と希望を与えてきました。宇宙探査は様々なフロンティアへの挑戦であり、人類の活動領域を拡大させ、知・技術・感動の源として文明の形成に貢献するものです。未知なるものへの探求や有人宇宙開発のために困難を克服しようとする力が新しい技術を生み出してきました。そして、これらの技術は宇宙活動のみならず、安全で豊かな社会づくりにつながっていくと考えています。 |

|

|---|

トピックス

一覧小型望遠鏡で捉えた小天体の影

|

太陽系内にある小サイズの天体(小惑星など)が、背景の恒星を隠す現象を市販の小型望遠鏡で捉えることに、京都大学・国立天文台・JAXA宇宙科学研究所などからなる研究チームが成功しました。研究チームは、この天体が海王星よりも外側に分布しているエッジワース・カイパーベルト天体であると推測しています。今回の研究手法により、直接撮影することが難しい小天体を多数発見できれば、いまだに謎の多い太陽系の誕生時の姿を知るための大きな手掛かりとなると期待されます。 |

|---|

プレスリリース

一覧-

- 2025年2月6日 11:00 プレスリリース

- 日本オープンイノベーション大賞内閣総理大臣賞の受賞

-

- 2024年8月26日 16:00 プレスリリース

- 小型月着陸実証機(SLIM)の月面活動の終了

実施・計画している惑星探査計画

JAXAでは、これらの探査計画によって得られたデータを解析するための基礎的な研究も行っています。

これまでアメリカなどをはじめとして世界で行われてきた探査機のデータを使った惑星科学の研究や、探査機に搭載する測定器の開発など、幅広い分野にわたる研究や開発が行われています。

さらに、もっと将来の探査計画の立案なども積極的に進めています。例えば、ソーラーセイルを使った太陽系探査や、さらに意欲的な月探査、黄道面脱出ミッション、次期小惑星探査計画、木星探査計画などの構想があります。

これらは、JAXAの工学分野の研究者との密接な協カにより、実現の可能性が詳細に検討されると同時に、科学的な意義や探査の目標が、国内外の研究者との議論により詳細に検討されていきます。

| 運用中 | 小惑星探査機「はやぶさ2」 | 「はやぶさ」の後継機で、将来の探査技術の基盤を築いていくとともに、太陽系の起源・進化と生命の原材料物質の解明を目指します。 |

|---|---|---|

| 国際水星探査計画「BepiColombo」/ 水星磁気圏探査機「みお」(MMO) |

日本とESA(欧州宇宙機関)が共同で計画中の衛星で、水星の磁場、内部、表層などを初めて総合的に観測します。 | |

| 金星探査機「あかつき」(PLANET-C) | 火星探査機「のぞみ(PLANET-B)」に続く日本による惑星探査ミッションで、金星の大気の謎を解明します。 | |

| 将来計画 | 火星衛星探査計画(MMX) | 2020年代前半の打上げを目指している火星衛星探査計画です。火星衛星観測・サンプル採取、地球への帰還をリターンを想定しています。 |

| 運用終了 | 小型ソーラー電力セイル実証機「IKAROS」 | 世界で初めてのソーラーセイルによる航行や薄膜太陽電池での発電を実証しミッシ ョンの達成を確認しました。 |

| 小型月着陸実証機 SLIM | 将来の月惑星探査に必要なピンポイント着陸技術を研究し、それを小型探査機で月面にて実証する計画です | |

| 小惑星探査機「はやぶさ」(MUSES-C) | 小惑星のサンプルを世界ではじめて持ち帰るとともに、イオンエンジンや自律航法など、工学的な試験を行いました。 | |

| 月周回衛星「かぐや」(SELENE) | 月の起源と進化の解明のためのデータを取得するとともに、将来の月探査に必要な技術開発を行いました。 |

人類の宇宙への挑戦~国際宇宙探査協働グループ(ISECG)

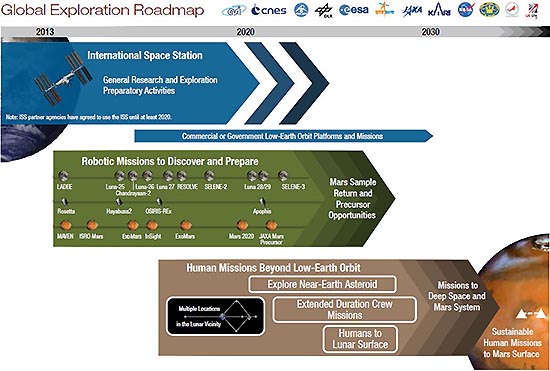

JAXAは、国際協働による有人宇宙探査に向けて技術検討を行うメカニズム、国際宇宙探査協働グループ(ISECG:International Space Exploration Coordination Group)に参画し主要な役割を担い、活動を行っています。

国際宇宙探査ロードマップ

ISECGでは、有人火星探査を将来(2035~2040年頃)の目標に揚げ、実施の意義、実現への技術的道筋(ロードマップ)、実現に必要な宇宙システムなどを検討しています。2011年のロードマップ初版公開に引き続き、2013年にはその第2版をリリースしました。第2版では、初版で2つのオプションが示されていたISS(国際宇宙ステーション)の次のステップを月近傍ミッションに一本化しました。

宇宙探査の意義に関する報告書「宇宙探査のもたらすベネフィット」

ISECGでは、宇宙探査が人類にいかに利益(Benefit)を生み出すかをまとめた報告書を作成しました。報告書では、宇宙探査による全人類への利益として、

(1) 科学・技術の革新

(2) 文化とインスピレーション

(3) 地球規模の課題への新たな取り組み

に分類し、宇宙探査の意義を例示をしながらまとめています。

ISECG活動参加の15宇宙機関(2015年10月現在)

特集

- 2009年12月28日

- JAXAの太陽系惑星探査

- 2006年5月29日

- 日米宇宙探査シンポジウム