トピックス一覧

2023年6月21日更新

火星衛星探査機(MMX)搭載小型ローバーに関するDLR・CNESとの三者間協力覚書(MOC)を締結

JAXAの火星衛星探査機(MMX)には、ドイツ宇宙航空センター(DLR)およびフランス国立宇宙研究センター(CNES)が共同開発する小型ローバーが搭載されます。このローバーは、火星衛星フォボス上空でMMX探査機から放出され、フォボスに着陸し、表面の観測等を行うことによって、安全かつ確実なMMX探査機の着陸に貢献します。

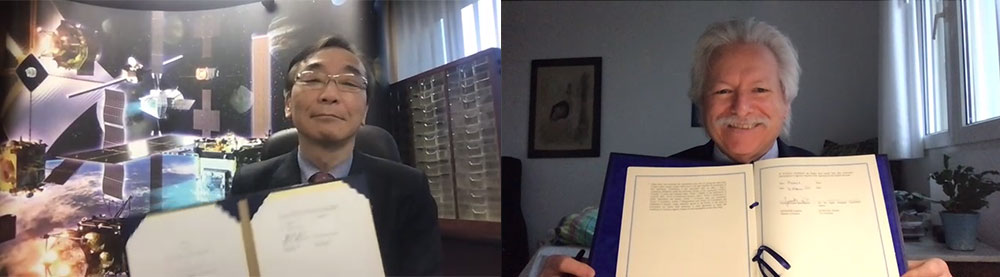

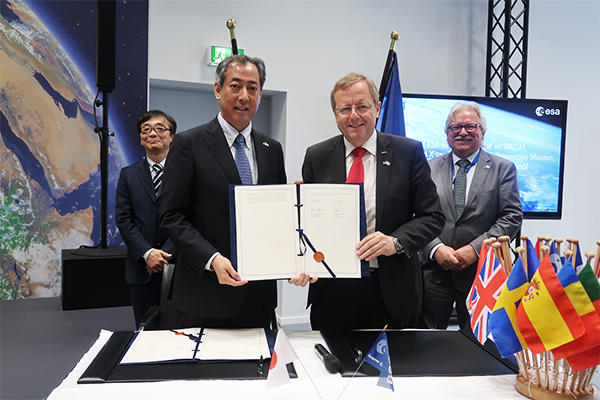

2023年6月20日、フランス・パリにて開催されたパリ航空ショーにおいて、JAXA山川理事長、DLRカイザー=ピッツァーラ長官、DLRペルツァー理事、およびCNESバティスト総裁により、火星衛星探査機(MMX)搭載小型ローバーに関するJAXA/CNES/DLRの三者間協力覚書(MOC)が署名締結されました。 また、署名式の場で、小型ローバーの愛称が「IDEFIX」(イデフィックス)に決まったことについてもDLR・CNESから発表がなされました。

三者間協力覚書(MOC)署名式の様子

MMX搭載小型ローバー「IDEFIX」の模型

JAXAは、先の「はやぶさ2」ミッションにおいても、小型着陸機「MASCOT」の搭載でDLR・CNESと協力をしており、成功に終わった「はやぶさ2」ミッションに続き、MMXにおいても、DLR・CNESと協力しミッションの成功に向けて取り組んで参ります。

- DLR/CNES/JAXA共同プレスリリースリンクはこちら外部リンク

- 火星衛星探査計画(MMX)ウェブサイト:http://www.mmx.jaxa.jp/

2022年11月28日更新

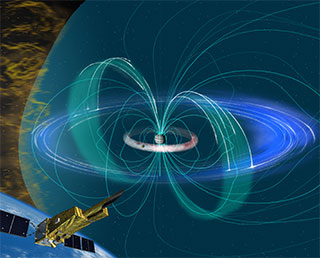

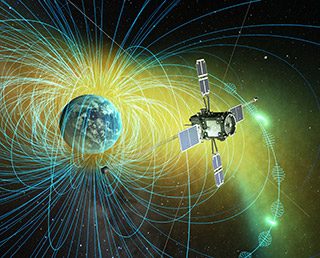

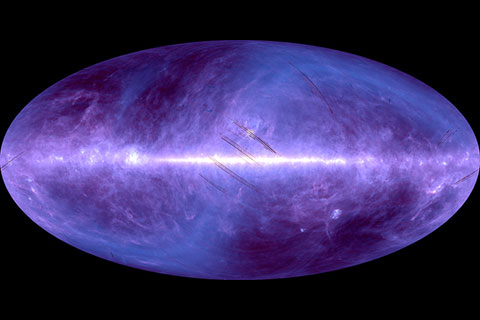

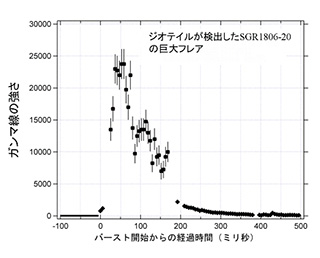

GEOTAILは30年以上にわたる観測運用を終了

磁気圏尾部観測衛星GEOTAILは、1992年7月に米国フロリダ州からデルタ-Ⅱロケットで打ち上げられた日米共同プロジェクトです。これまで30年間以上の長期間に渡り地球周回の長楕円軌道で観測を行い、地球磁気圏の昼間側境界や尾部で磁気リコネクションが起きている事を実証してその中でイオンや電子がどのように振る舞うかを明らかにするなど、特に地球磁気圏尾部において数々の発見を含む画期的な成果をあげて来ました。当初計画の3年半のミッション期間を大きく上回る30年以上にわたり運用してきましたが、2022年6月末までに搭載データレコーダーが両系とも動作停止し、十分な観測データが取得できなくなったため、観測運用を終了することとし、2022年11月28日に宇宙機の運用停止・停波を行いました。以降は来年3月末までにミッション成果のまとめを行ってまいります。

これまでの運用にあたり、ご協力をいただいた関係各機関及び各位に深く感謝いたします。

2022年2月28日更新

リュウグウ試料の研究公募受付開始

リュウグウ試料 AO(Announcement of Opportunity)システムにて、研究公募の受付を開始しました。

プロポーザル投稿予定の皆様は、3月25日までのアカウント登録をお願いいたします。

2022年2月14日更新

小惑星探査機「はやぶさ2」のリターンサンプルに関する研究論文の「Science」誌掲載について

小惑星探査機「はやぶさ2」のリュウグウ観測・サンプル分析の研究成果が、2月10日(米国東部時間)、米国の科学誌「Science」誌にオンライン掲載されました。

詳細はこちらへ。

2022年1月25日更新

小惑星探査機「はやぶさ2」帰還カプセル及びリュウグウサンプル展示の協力団体公募について(募集要項)

宇宙航空研究開発機構(JAXA)は、小惑星探査機「はやぶさ2」帰還カプセル及びリュウグウサンプルの2022年度展示協力団体を募集します。2021年度展示にあった帰還カプセルに加え、2022年度展示には、リュウグウサンプルの実物をご覧いただける観覧セットが追加となりました。

「はやぶさ2」が持ち帰ったリュウグウサンプルは、現在、JAXA相模原キャンパスのキュレーション設備をはじめ、様々な機関で分析作業が進んでいます。この貴重なサンプルと帰還カプセル本体を、多くの方々にご覧いただくとともに、最新の分析、研究成果などをご紹介する機会を通じて、特に若い世代に、宇宙の謎を探究すること、科学や技術を追求すること、さらには、チームワークで挑戦することの楽しみを実感していただきたいと考えております。

なお、展示にあたっては、新型コロナの感染症対策を徹底して実施いただきますようお願いいたします。また、感染状況によっては貸出・展示の実施を見直す可能性があることをご了承いただきますよう、お願いいたします。

2021年12月21日更新

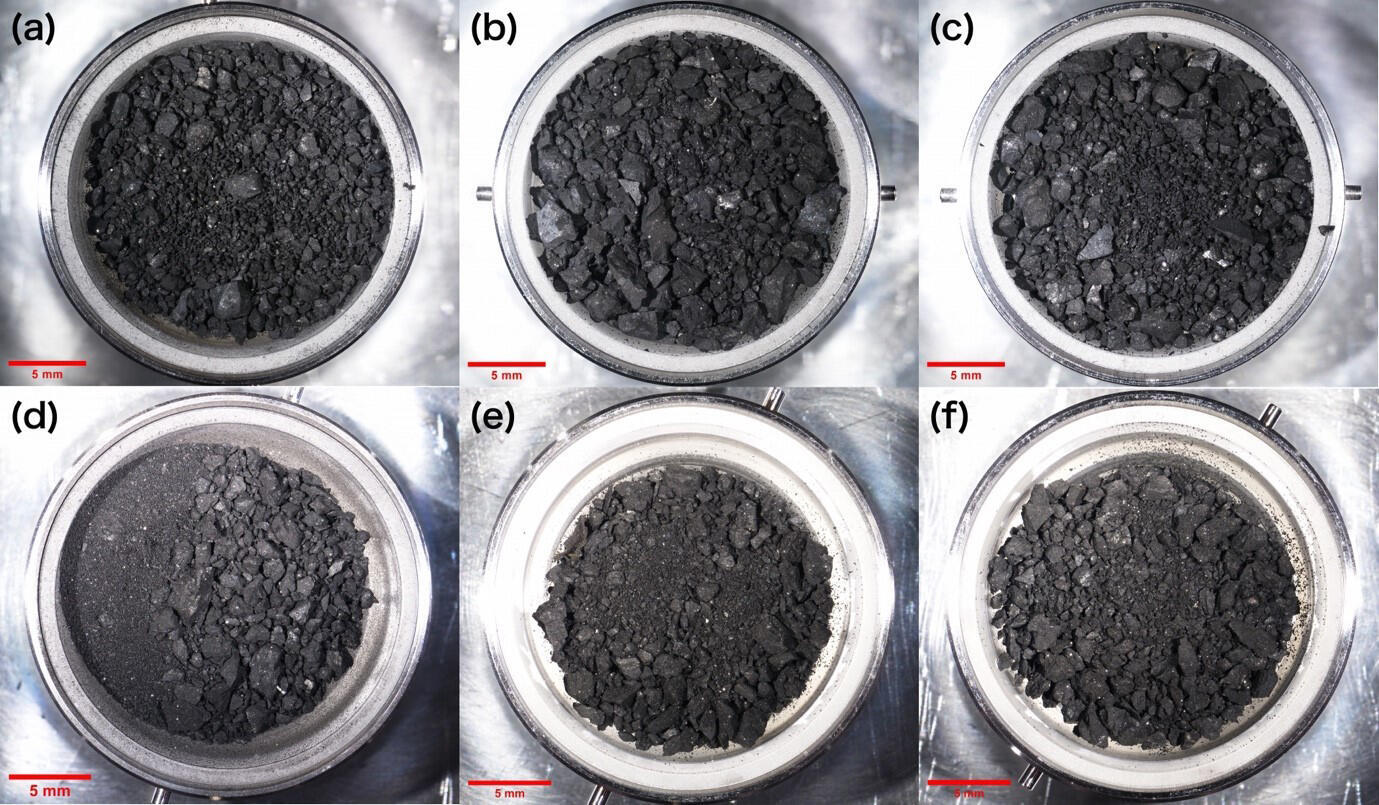

小惑星探査機「はやぶさ2」帰還試料の初期記載に関する研究論文の「Nature Astronomy」誌掲載について

2020年12月に「はやぶさ2」により帰還した「リュウグウ」試料の初期記載に関する研究論文が、

イギリスのオンラインジャーナル「Nature Astronomy」誌に2021年12月21日(日本時間)に

掲載されました。

詳細はこちらへ

2021年8月5日更新

木星高層大気の温度分布をあらためて観測し、その異常高温の原因を解明

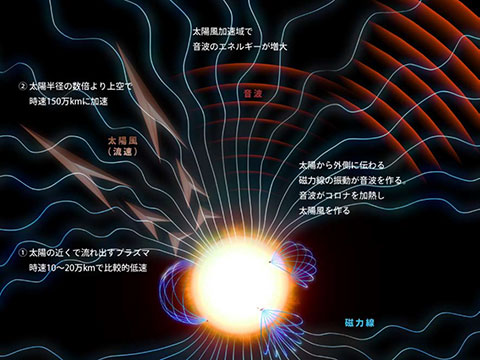

概要:惑星大気を加熱するオーロラ

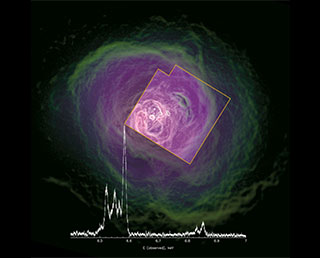

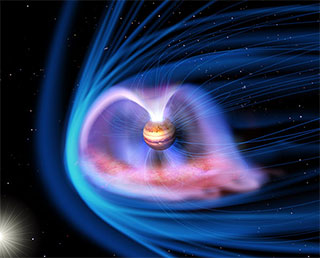

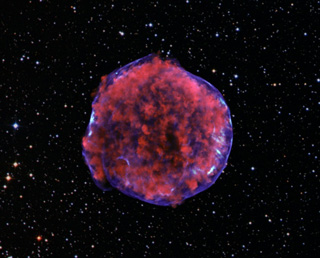

木星と太陽の距離は地球のそれと比べて5倍以上もありますが、そのことは木星大気が温度の高い状態にあることを期待させません。実際、太陽光の入射量を基に計算すれば、この巨大惑星の高層大気の平均温度は約200K(ケルビン)、つまり摂氏-73℃ほどと推測されます。しかし実際の観測値は約700K、摂氏で420℃にも及んでいることが分かっています。なぜこれほどまでに木星高層大気の温度は高いのか。これは50年来の謎であり、科学者たちはこの謎を「エネルギー危機(energy crisis)」と呼んできました。

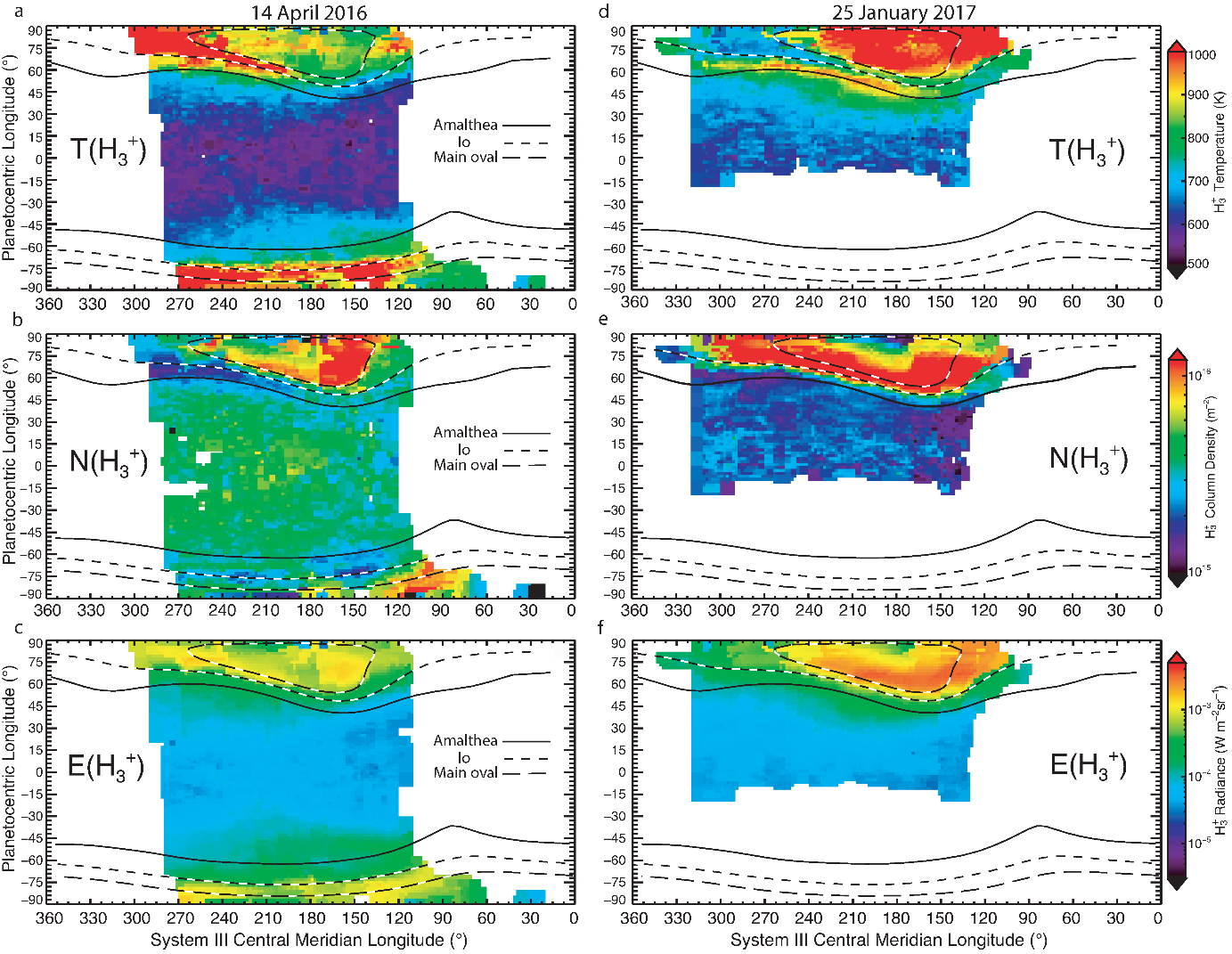

今回、JAXAのジェームズ・オダナヒュー(James O’Donoghue)が主導する研究が、木星大気の高温状態を説明すると考えられる原因を特定しました。研究チームは、木星高層大気の全球温度マップを最高分解能で作成することにより、木星大気の異常高温をもたらす熱源が強力なオーロラであると示すことに成功しました。

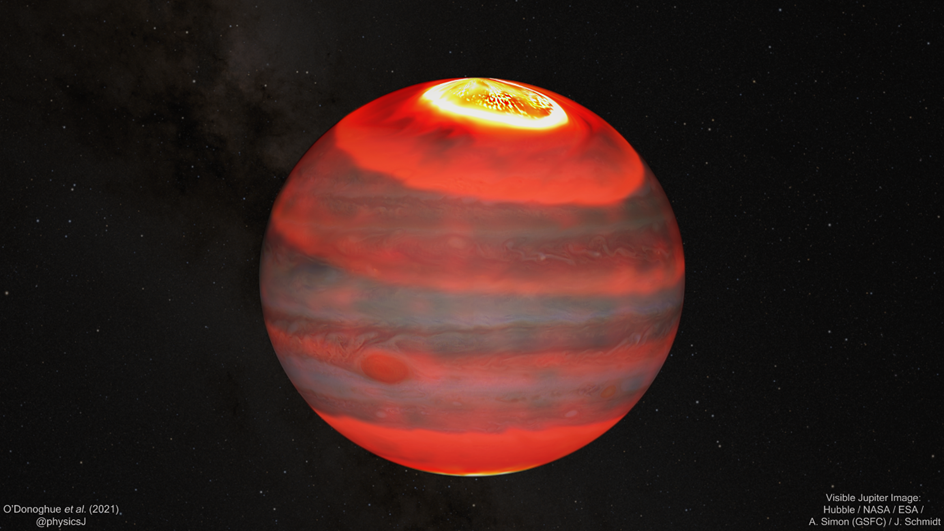

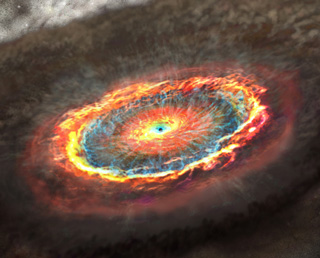

(動画):可視光で観測された木星が示された後、木星高層大気での赤外線の輝き(オーロラ)の様子を想像図で重ねた。高層大気の温度は、高温から低温へ、白→黄色→オレンジ→赤、と表現されている。オーロラ領域は最も高温の領域で、風によって熱がオーロラ領域からどのように運ばれ木星高層大気全体の加熱につながっているかを表している。最後は、実際のデータに基づき、温度スケール入りで観測した全球での構想大気温度分布が示されている。(Credit: J. O'Donoghue (JAXA)/Hubble/NASA/ESA/A. Simon/J. Schmidt)

オーロラは、木星周辺の宇宙空間にある荷電粒子が惑星の磁場にとらえられたときに発生します。粒子は磁力線に沿って惑星の極域大気に降り込み、大気中の原子や分子と衝突すると光という形でエネルギーを解放します。地球では、このことにより極域の夜空を彩るオーロラが作られます。木星では、火山活動が活発な衛星イオから噴出するガスが木星周囲の宇宙空間に荷電粒子を豊富に供給しており、太陽系最強の木星オーロラとそれによる極域大気の加熱を生み出しています。長年にわたり木星オーロラは、木星大気の異常高温を引き起こす熱源候補として注目されてきましたが、これまでの観測では結論を出すことはできませんでした。

研究の詳細

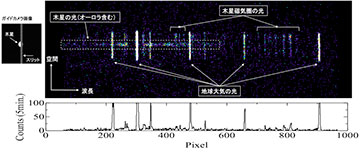

研究チームは、2016年4月および2017年1月の夜、ハワイ島マウナケアにある10mのケックII望遠鏡で木星をそれぞれ5時間ずつ観測しました。ケックIIに搭載された近赤外線分光器(NIRSPEC)を用い、木星大気中のH3+イオンからの輝線を極域から赤道までの全緯度で検出しました。H3+イオンは木星高層大気(電離層)の主成分であり、輝線の強度からその領域の温度を導き出すことが可能です。

これまでの木星高層大気の温度マップは、数ピクセルだけで構成されていました。これでは木星全体でどのように温度が変化しているのかを理解することは難しく、異常高温を引き起こす熱源が何であるかの手がかりはほとんどありません。これを改善すべく、研究チームは以下の二段階のアプローチをとりました。まずケックIIの高性能を利用して木星の表面温度の計測点数を増やしました。次に、計測値の不確定性が5%以下の場合にのみ、その値を最終的な木星マップに反映することとしました。

図1:木星大気のH3+の(上段)温度、(中段)柱密度、および(下段)視線方向に積分した放射輝度。長い破線で囲まれた高緯度部分はオーロラのメイン領域、短い破線と実線はそれぞれ衛星イオおよびアマルテアと磁力線で繋がる位置を示す。(O’Donoghue et al, 2021, Nature)

具体的には、研究チームは異なる空間分解能で5つのマップを作成しました。最も高い分解能のものは、木星表面の緯度2度×経度2度の領域での平均気温からなるマップです。そこから解像度を下げて、経度4度×緯度4度、6度×6度、8度×8度、10度×10度の領域での平均気温マップも作成しました。最高分解能で作成したマップの計測結果の不確定性が高い場合には、より低い分解能での不確定性の低い値を代わりに採用しました。結果として、可能な限り高い空間分解能を追求しつつ不確定性の排除も行い、分析に最適なマップが作成されました。

「データを注意深く抽出してマッピングし、分析するには何年もかかりました。」オダナヒューはこのように述べます。「最終的に出来上がったのは、1万を超える個別のデータポイントから成る温度マップでした。」

マップを見れば、一目瞭然

木星高層大気の温度マップは、高緯度のオーロラ領域から赤道に向かって温度が低下していくことを明確に示していました。これは、高緯度で加熱された大気が惑星風によって低緯度へと運ばれることで、オーロラにより持ち込まれたエネルギーが木星全体を循環しているということを示しています。

オーロラが木星大気の異常高温の原因である可能性は以前より提案されていました。しかし、これまでの木星高層大気の全球モデルにおいては、木星の速い自転による影響のために赤道向きの風は西向きに曲げられてしまうとされ、これでは極域のオーロラのエネルギーが低緯度へと拡散され大気全体を加熱することにはならないとされてきました。今回の新しい観測結果によると、そのような強い風の曲げは起きておらず、極域から低緯度に吹き出す成分が従来の予想よりも強いものであるということが示されました。

図2: 可視光で観測された木星が示された後、木星高層大気での赤外線の輝き(オーロラ)の様子を想像図で重ねた。高層大気の温度は、高温から低温へ、白→黄色→オレンジ→赤、と表現されている。オーロラ領域は最も高温の領域で、風によって熱がオーロラ領域からどのように運ばれ木星高層大気全体の加熱につながっているかを表している。 (Credit: J. O'Donoghue (JAXA)/Hubble/NASA/ESA/A. Simon/J. Schmidt)

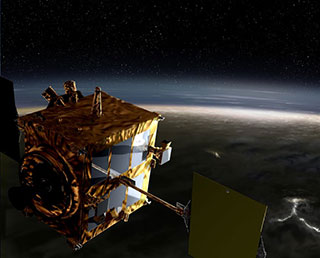

JAXAの惑星分光観測衛星「ひさき」は2013年の打ち上げ以降、地球周回軌道から木星のオーロラを観測してきました。長期間にわたる観測により、木星のオーロラは太陽風(太陽から吹き出す荷電粒子の流れ)の影響を強く受けていることがわかっています。より強い太陽風が木星の固有磁場と衝突すると木星側の磁場が強く圧縮され、木星オーロラが増光します。今回、研究チームは、この強まった太陽風との相互作用の結果として生じる強い大気加熱の証拠も見出しました。増光したオーロラを起源にして高温領域が低緯度へと伸びている様子を観測したのです。この観測の時、木星では太陽風がきわめて強い状態にありオーロラも強くなりました。この幸運により、低緯度に向かって高温帯が伸びていく様相を捉えるという発見が可能となりました。

「熱が伝播する様相をとらえられたことはとても幸運でした。」オダナヒューは続けます。「もし木星を観測したのが別の日で太陽風が強いという条件が揃わなかったら、私たちはこのような成果を得られませんでした。」

今回の発見により熱源がオーロラと同定され、木星の「エネルギー危機」を終わらせることが出来るかもしれません。木星のような強いオーロラは、巨大ガス惑星全般に期待される現象です。その一方で、様々な要素により惑星風の状態が決まることを考えれば、それぞれの巨大ガス惑星で大気加熱源としてオーロラの役割は様々に異なっている可能性があります。

論文情報

原題:Global upper-atmospheric heating on Jupiter by the polar aurorae

雑誌名:Nature

出版日:2021年8月5日(日本時間午前0時)

DOI:10.1038/s41586-021-03706-w外部リンク

主著者名 所属:ジェームズ・オダナヒュー(James O’Donoghue)JAXA, NASAゴダード宇宙飛行センター

共著者 所属:

L. Moore ボストン大学宇宙物理学センター

T. Bhakyapaibul ボストン大学宇宙物理学センター

H. Melin レスター大学

T. Stallard レスター大学

J. E. P. Connerney Space Research Corporation, NASA ゴダード宇宙飛行センター

垰 千尋 情報通信研究機構 (NICT),

関連リンク

情報通信研究機構(NICT):

https://www.nict.go.jp/info/topics/2021/08/05-1.html

外部リンク

2021年7月6日更新

小惑星探査機「はやぶさ2」帰還カプセル 巡回展示先について

宇宙航空研究開発機構(JAXA)は、4月27日から5月21日までの期間に募集いたしました "「はやぶさ2」帰還カプセル展示協力団体公募" につきまして、下記のとおり、展示協力をいただく団体を選定させていただきました。

| 1. 展示協力団体 | :21団体 |

|---|

※ 巡回スケジュールと開催先については、下記 または【別紙 [PDF: 64KB]】をご参照ください

| 2. 巡回期間 | :2021年9月初旬〜2022年3月下旬 |

|---|---|

| 3. 応募総数 | :28団体(北海道2、東北2、関東9、北陸3、中部4、近畿2、中国1、四国1、九州4) |

| 4. 選定方法 | :地域のバランス、輸送ルートの最適化を考えJAXA内選考委員会にて選定させていただきました。 |

小惑星リュウグウへの6年の旅を終え、地球に帰還したカプセルの勇姿を、この機会にぜひご覧ください。

2021年2月22日更新

小惑星探査機「はやぶさ2」帰還カプセル公開【相模原市立博物館・国立科学博物館】

このたび、相模原市立博物館・国立科学博物館にて、小惑星探査機「はやぶさ2」が地球へ届けた再突入カプセルを公開いたします。

カプセルの各部パーツを展示するとともに、「はやぶさ2」が成功させた6年間にわたるミッションの軌跡をご紹介します。

2021年2月5日更新

欧州宇宙機関(ESA)との会談の実施について

JAXA山川理事長およびESAヴァーナー長官は、2021年2月4日にオンラインで会談を行いました。

会談では、地球観測、宇宙科学・探査など、広範にわたる両機関間の協力案件の進捗状況を確認するとともに、今年3月にESA長官に就任される予定のアッシュバッカー地球観測局長も同席されていたところ、引き続き両機関間の協力関係を維持・発展させていくことを確認しました。

また本会談の機会をとらえ、ESAの二重小惑星探査計画(Hera)及びJAXAの火星衛星探査計画(MMX)の各協力に関する協定が締結されました。

ESA主導で行われるHeraは、米国航空宇宙局(NASA)の小惑星衝突機「DART」が二重小惑星ディディモスの衛星に衝突後、Heraにより当該小惑星の詳細観測等を行うという国際共同ミッションです。今回、JAXAが熱赤外カメラを提供することのほか、サイエンスを通じて本ミッションに貢献することが合意されました。

MMXは、火星衛星の一つであるフォボスからのサンプルリターンを行うJAXAのミッションです。今回、ESAが探査機に搭載する通信機器を提供すること、地上局による追跡管制支援を行うことのほか、サイエンス協力を通じて本ミッションに参画することが合意されました。

2021年1月28日更新

深宇宙探査技術実証機「DESTINY⁺」システム担当企業の選定

DESTINY⁺チームは、システム要求審査(SRR:System Requirement Review, 2020年7月1日実施)の結果を踏まえ、2020年8月~12月にかけて探査機バスシステム開発を担当する企業の選定を行いました。

2021年1月19日更新

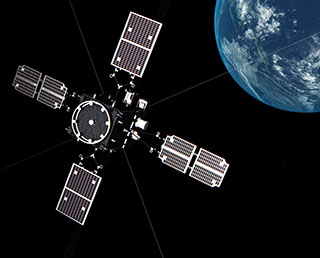

オーロラ粒子の加速領域は超高高度まで広がっていた -オーロラ粒子の加速の定説を覆す発見-

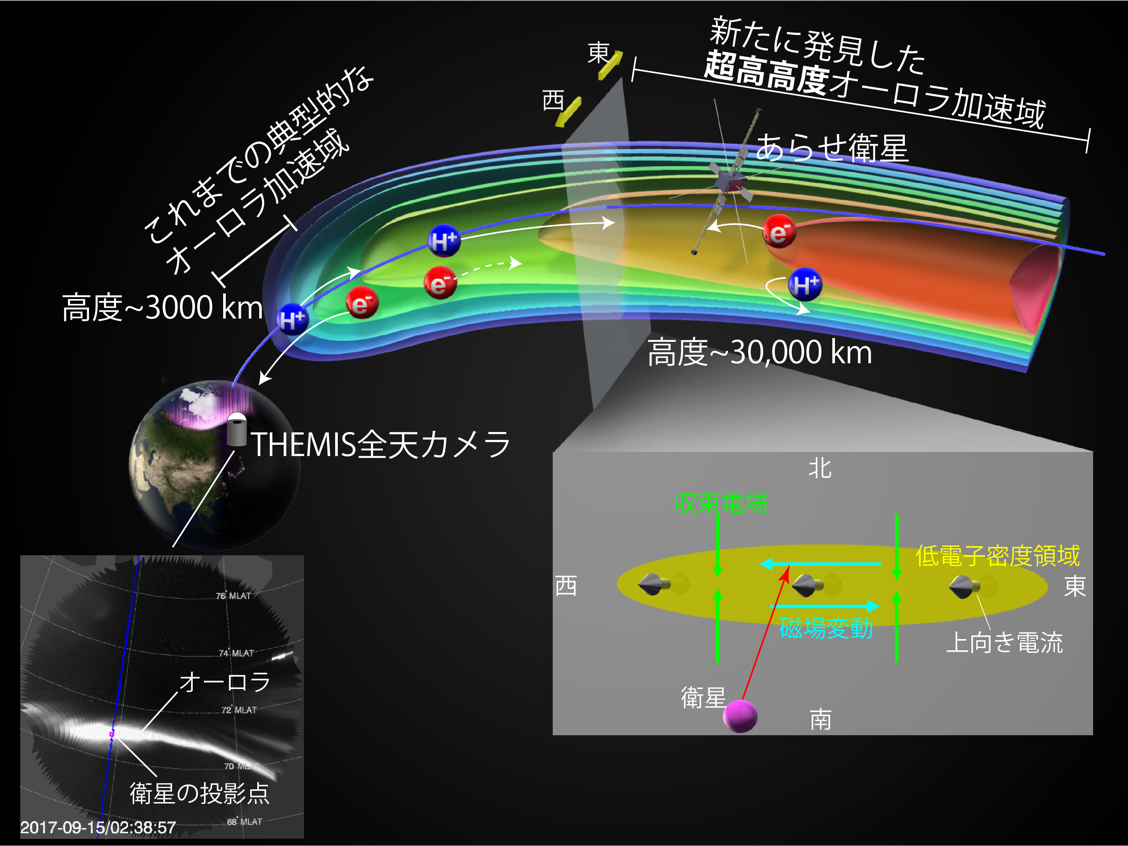

今城峻特任助教(名古屋大学宇宙地球環境研究所)を中心とする国際共同研究グループは、宇宙航空研究開発機構のジオスペース探査衛星「あらせ」(以下、「あらせ」)搭載の高角度分解能低エネルギー電子分析器(LEPe)を含む包括的な宇宙空間観測機器と米国THEMISチームの展開する高時間空間分解能の地上全天カメラを用いたオーロラ協調観測によって、オーロラアーク上空の高度約3万km以上もの超高高度までオーロラ電子が加速されている領域が広がっていることを発見しました。過去50年にわたり、オーロラの電子は高度数千kmで加速されると信じられてきましたが、電子がその十倍もの高さから加速を受けていることを示した今回の発見は、この定説を大きく覆すものです。

本研究成果は、2021年1月18日付(日本時間1月18日19時)に、Nature系学術誌「Scientific Reports」オンライン版に掲載されました。

研究概要

1.背景

明るく東西に長くのびるオーロラアークは、夜側極域において一般的に見られるオーロラの形態であり、その美しさで多くの人々を惹き付けてきました。オーロラアークは、U字型の電位構造を持った磁力線に平行な準静電的電場が形成されるオーロラ加速域に於いて数キロ電子ボルト(keV)程度に加速された磁気圏の電子が、高度100km程度の地球の超高層大気に降り込み、中性大気との衝突による励起・緩和によって発光していると考えられています。この高いエネルギーを持った降り込み電子は、地球の磁気圏(宇宙空間)と電離圏(超高層大気)を電磁力学的に結合する上向きの電流を担い、宇宙空間に形成される巨大な電気回路の一部をなします。そのため、電子を加速する準静電的平行電場は、単にオーロラ発光にとって大切というだけではなく、宇宙空間と地球の超高層大気を繋ぐ結合システムの重要な物理過程の要素の一つです。

過去50年間にわたるロケットや人工衛星の観測から、オーロラ加速域は低い高度の冷たいプラズマと高い高度の熱いプラズマが混じり合う高度数千kmの領域を中心とすることがわかっています(高度2万km以下まで存在しうるが、加速への寄与は小さいと考えられている)。高度数千km以下の低高度の加速域は、日本の「あけぼの」衛星や「れいめい」衛星、米国のS3-3衛星やFAST衛星により、その典型的描像を明らかにしてきました。オーロラ加速域の準静電的平行電場の形成メカニズムは、1970年代初頭より研究が進み、磁気ミラー力抵抗、プラズマ不安定性による電気抵抗、電気二重層、運動論的アルフベン波など、様々な仮説が提唱されていますが、どのプロセスが最も重要なものなのか、未だにはっきりと特定されていません。

これまで提唱された準静電的平行電場理論は、背景のプラズマ密度や磁場強度に左右されます。プラズマ密度・磁場強度は高度によって大きく変化するため、電子がどの高度で加速されているかを知ることは、準静電的平行電場形成の謎を解く重要な鍵です。しかし、準静電的平行電場の生成を説明するこれまでの様々な理論は、加速領域が高度数千kmに存在することを前提として考えられてきたものです。一方で、高度2万km以上の高高度側では加速全体への寄与は小さいと考えられていることから、高高度領域における加速についてはほとんど検討されていませんでした。したがって、今回の発見は、従来の低高度を中心とした加速域形成の考え方の大きな見直しを迫る結果になります。

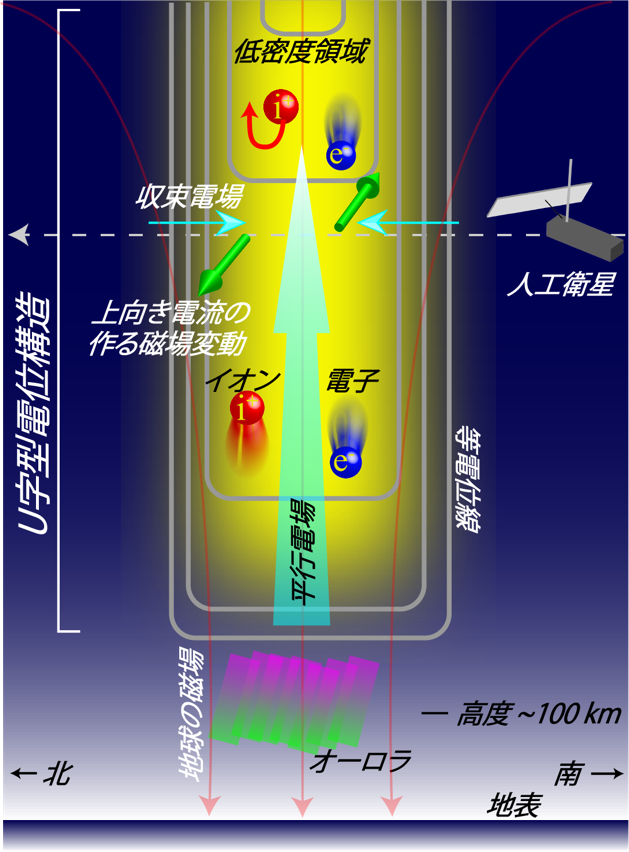

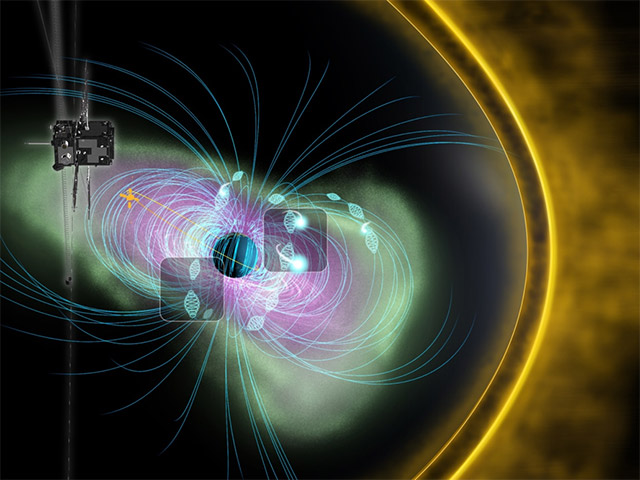

図1:典型的なオーロラ加速域の描像。加速電場はU字型の電位構造をもっている。衛星が横切ると、下向き加速された電子、上向き加速されたイオン、上向き電流の作る磁場変動、中心に収束する電場、プラズマ密度の低下が見られる。(Credit: ERG science team)

2.研究手法

「あらせ」は軌道傾斜角が約31度という独特な軌道により、過去の人工衛星があまり観測を行ったことがない、オーロラ発生頻度の高いオーロラ帯の上空、高度約3万km付近領域を飛翔しています。「あらせ」は地球の放射線帯の高エネルギー電子の加速・消失メカニズムの解明を主なターゲットとした衛星ですが、非常に高い角度分解能を持った電子観測機器を搭載しているほか、総合的な宇宙プラズマの観測機器を搭載しているため、オーロラ加速域に特徴的な電磁場、粒子の振る舞いを高い精度で検知することもできます。

共同研究チームは、これまで数百から数千kmの低高度で観測されてきた典型的な加速域の特徴と非常によく似た粒子や電磁場の変動が高度3万km付近もの超高高度でも観測されることに気がつきました。これまで低高度に於ける観測でよく知られてきた典型的なオーロラ加速域の描像を図1に示します。U字型の電位構造を持つ加速電場を衛星が横切ると、地球に向かって(下向き)加速された電子と地球から遠ざかる向き(上向き)に加速されたイオン、これらのイオンと電子の運動が作る上向き電流が発生させる磁場変動、U字型電位構造の中心に向かって収束する電場変動、プラズマ密度の低下をみることになります。共同研究チームは、観測された現象が、超高高度まで広がったオーロラ加速域である可能性を疑い、「あらせ」と地上のTHEMISの高空間分解能オーロラ全天カメラとのオーロラ協調観測から、「あらせ」の飛翔する超高高度でも電子が十分に加速され、加速された電子が実際にオーロラの発光領域まで降り込んでいるかどうかの検証を試みました。

「あらせ」の軌道が夜側で地上カメラの充実した北半球を通る期間は日照時間が長い2017年の夏期(5から9月)であるため、オーロラとの同時観測可能な時間は限られました。しかし、そのような状況でも、北米全体を20点もの観測点でカバーするTHEMIS全天カメラネットワークとの協調観測によって、オーロラアークに繋がる磁力線を「あらせ」が高度3万km付近にて、降り込み電子の高角度分解観測を行うことができました。超高高度における加速領域の存在を検証するためには、地上からオーロラアークを観測すること、同時に上空を「あらせ」が通過すること、そのタイミングで電子の高角度分解観測が実施可能であること、これらの条件がすべて揃う必要がありますが、そのような観測結果を得られたことは非常に幸運なことでした。

3.結果

同時観測が行われた2017年9月15日の事例を解析した結果を図2に示します。前述のように、低高度におけるオーロラ加速域で見られる、全ての特徴が現れていることがわかります。特に、単一エネルギーのU字型分布を持った下向きの電子が観測された一方で、正の電荷を持った下向きイオン(陽子)は観測されなかったことは、衛星より上側での上向き静電場による加速の強い証拠です。また、「あらせ」が取得した様々な物理量データから衛星の周りから下側にかけても加速域が存在していることが裏付けられます。加速域では電子だけではなく同時にイオンも電子とは逆向きに加速されますが、観測されたイオンは衛星より下側から飛んできており、数keVまで加速されていました。観測された磁場は、オーロラ電子が運ぶ上向きの電流があるときの周りの磁場変動と一致しました。加速域のU字電位構造を横切ったときに見られる、加速域中心を向く電場も観測されました。加速域の内部はプラズマ電子密度の低下が起こりますが、衛星電位の観測から、プラズマ電子密度がオーロラアーク中にあるときに低下していることがわかりました。

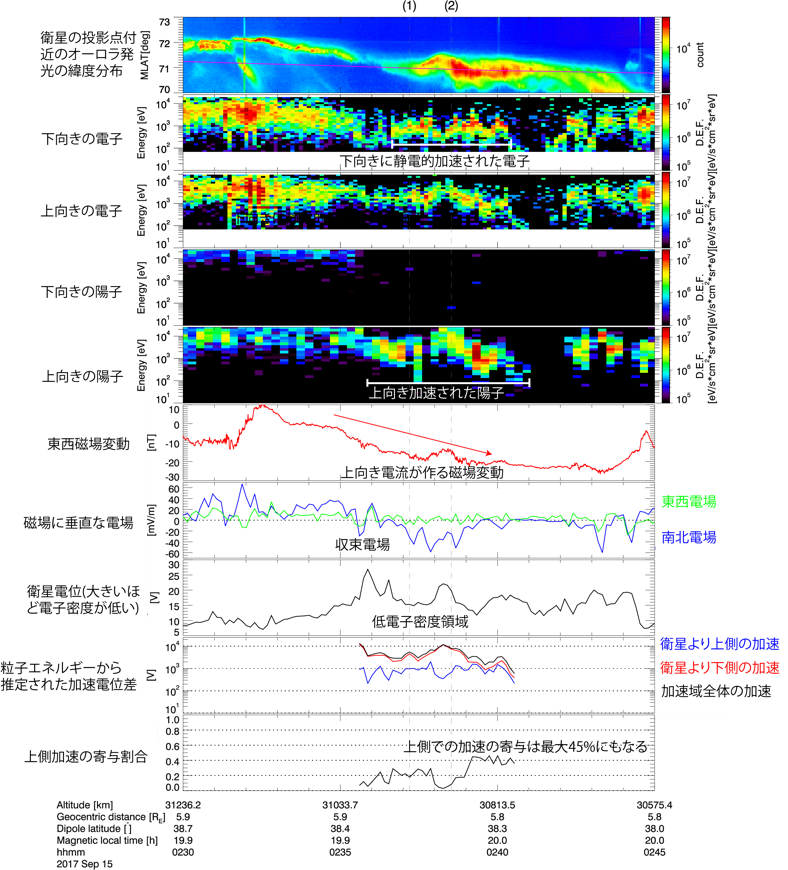

図2:オーロラの緯度分布と「あらせ」観測の時系列データ。粒子、電場、磁場の特性はこれまで低い高度で観測された典型的なオーロラ加速域の描像(図1)と整合する。(Credit: ERG science team)

これらの結果からわかることは、超高高度の加速域は下側の加速域から続いて広がっているということです。電子とイオンの持つエネルギーから、衛星の上側と下側と加速電位差を推定すると、上側の加速電位差のみでもオーロラの発光に十分な数keVに電子を加速するだけの電位差があり、そのオーロラ発光域までの加速全体への寄与は20から45%にも及ぶことが分かりました。

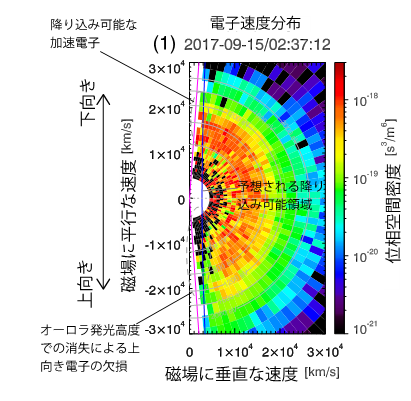

さらに、「あらせ」の低エネルギー電子分析器(LEPe)のもつ高角度分解能チャンネルにより、下向きに加速された電子がオーロラ発光高度で消失し、対応する上向き電子が欠損する様子を高高度で初めて捉えました。図3は磁力線に対する電子速度の分布を示します。電子速度の向きが磁力線に平行であるほど電子は降り込み易くなりますが、高い高度ではより磁力線に平行な電子だけがオーロラ発光領域に降り込むことができます。LEPeはその高い角度分解能により、幅の狭い降り込み可能な速度幅内にある約1keVの加速電子を特定しました。通常、磁気圏の電子は磁力線に沿って南北の極域の間を往復運動していますが、オーロラを発光させた地球大気に電子は失われ、再び磁気圏に戻ることはありません。降り込み可能な速度幅内に対応する上向きに戻る電子の欠損が観測され、その幅は図中青線で示される理論からの予測とも一致していたことから、高度3万km以上から加速された電子が実際に降り込み、オーロラ発光に寄与していることが明らかです。

これらの結果から、図4で示すように、これまで考えられていた高度より遙かに高い高度にわたりオーロラ加速域が広がっており、非常に高い高度から加速されてきた電子が観測されたオーロラの発光領域まで降り注いでいることを初めて明らかにすることができました。

図3:図2の(1)の時刻での、電子の位相空間密度の速度分布と、衛星より下側の加速から予測される降り込み可能な領域の境界(青線)。下向き加速された電子が、降り込み可能な領域の内側で観測され、さらに対応するオーロラ発光高度での消失による上向き電子の欠損が観測された。(Credit: ERG science team)

4.成果の意義

図4で示したように、本研究の結果は、高度数千kmの領域を中心とした加速域の高度方向の広がりの定説を覆し、低い高度を前提とした加速域の考え方の見直しを迫るものです。「あらせ」の高度では、典型的な加速域の高度での背景のプラズマ・磁場の状態が大きく異なることから、これまで提唱されてきたどの加速領域生成メカニズムでも今回発見された高度3万km以上の加速領域の広がりを説明することはできません。したがって、本研究成果は、「高度3万km以上の超高高度加速域を含む幅広い高度域にわたって、なぜ、どのように電子を加速する準静電的平行電場が存在しうるのか?」という新たな大問題を提起しています。

本成果は「あらせ」のユニークな軌道と高い性能により実現した、本来の目的を大きく越えた予想外の成果でした。オーロラは木星や土星など磁場を持った天体に普遍的に見られる現象です。超高高度加速域の発見から生まれた新たな謎を解き明かすことは、これらの他惑星磁気圏や、パルサー磁気圏など、異なるプラズマ環境を持った太陽系や天体磁気圏における準静電的電子加速メカニズム過程の解明にも大きく貢献することが期待されます。

今回のような超高高度の加速域とオーロラアークと同時観測が行える事例は稀ですが、共同研究チームは「あらせ」のみの観測で超高高度の加速域をしめす観測例を10例以上発見しており、複数事例の解析から今後超高高度の加速域の詳細な描像が明らかになっていくことが期待されます。さらに、低高度衛星との同時観測、電位構造の数値シミュレーションにより超高高度まで加速域が形成される物理メカニズムを追究します。

図4:本研究のまとめ。高高度の「あらせ」と地上の全天カメラにより、オーロラ加速領域は「あらせ」の上側にまで広がり、超高高度から加速された電子がオーロラ発光領域まで降り注いでいることが示された。(Credit: ERG science team)

用語説明

オーロラ(電子)加速領域/加速域

ディスクリートオーロラと呼ばれる、明るく境界のはっきりしたオーロラ(オーロラアークもその一種)を光らせるもととなる電子を加速する静電場のある領域。中心に向かうほど電位の低いU字型の電位構造を持っている。電子を下向きに加速する上向き電場があるのは、主に高度数千kmの領域とされる。この電場が生成される仕組みには多くの仮説があり、今のところはっきりとはしていないが、典型的な加速域高度では性質の異なるプラズマが混じり合うことで生じる局所的な電子とイオンの分離(ダブルレイヤー)が有力な説の一つとされる。

電子ボルト

エネルギーの単位で、eVと表示される。1ボルト(V)の電位差により加速された電子の運動エネルギーに相当するため、もともと電子が持つエネルギーが低い場合には、例えば1キロeVに加速された電子の上流側には1キロVの電位差があると推定できる。

LEPe(low-energy particle experiments–electron analyzer):

台湾Academia Sinicaの研究グループによって開発された「あらせ」搭載機器の一つで、19eVから19keVの電子を観測する。内部磁気圏の赤道面付近で、プラズマ波動によって電子がその運動の方向を変えられて地球に向かって降下できるようになる過程を観測するために、約5度もの高い角度分解能を持つ「fine channel」が密に配置されている(標準的な電子観測器の角度分解能は20度程度)。本研究ではこの高角度分解能を準静電的加速によって高高度から降り込む電子の観測に活用した。

共同研究グループ

| 今城 峻 | 名古屋大学宇宙地球環境研究所 | 特任助教 |

|---|---|---|

| 三好 由純 | 名古屋大学宇宙地球環境研究所 | 教授 |

| 風間 洋一 | Academia Sinica | 客員研究員 |

| 浅村 和史 | 宇宙航空研究開発機構宇宙科学研究所 | 准教授 |

| 篠原 育 | 宇宙航空研究開発機構宇宙科学研究所 | 准教授 |

| 塩川 和夫 | 名古屋大学宇宙地球環境研究所 | 教授 |

| 笠原 禎也 | 金沢大学総合メディア基盤センター | 教授 |

| 笠羽 康正 | 東北大学惑星プラズマ・大気研究センター | 教授 |

| 松岡 彩子 | 京都大学地磁気世界資料解析センター | 教授 |

| Shiang-Yu Wang | Academia Sinica | 主任研究員 |

| Sunny W. Y. Tam | National Cheng Kung University | 教授 |

| Tzu‑Fang Chang | National Cheng Kung University | 客員助教 |

| Bo‑Jhou Wang | Academia Sinica | 補助研究員 |

| Vassilis Angelopoulos | カリフォルニア大学ロサンゼルス校 | 教授 |

| Chae-Woo Jun | 名古屋大学宇宙地球環境研究所 | 特任助教 |

| 小路 真史 | 名古屋大学宇宙地球環境研究所 | 特任助教 |

| 中村 紗都子 | 名古屋大学宇宙地球環境研究所 | 特任助教 |

| 北原 理弘 | 名古屋大学宇宙地球環境研究所 | 特任助教 |

| 寺本 万里子 | 九州工業大学工学部 | 助教 |

| 栗田 怜 | 京都大学生存圏研究所 | 准教授 |

| 堀 智昭 | 名古屋大学宇宙地球環境研究所 | 特任准教授 |

論文情報

雑誌名:Scientific Reports

論文タイトル:Active auroral arc powered by accelerated electrons from very high altitudes

DOI: 10.1038/s41598-020-79665-5

外部リンク

2020年12月18日更新

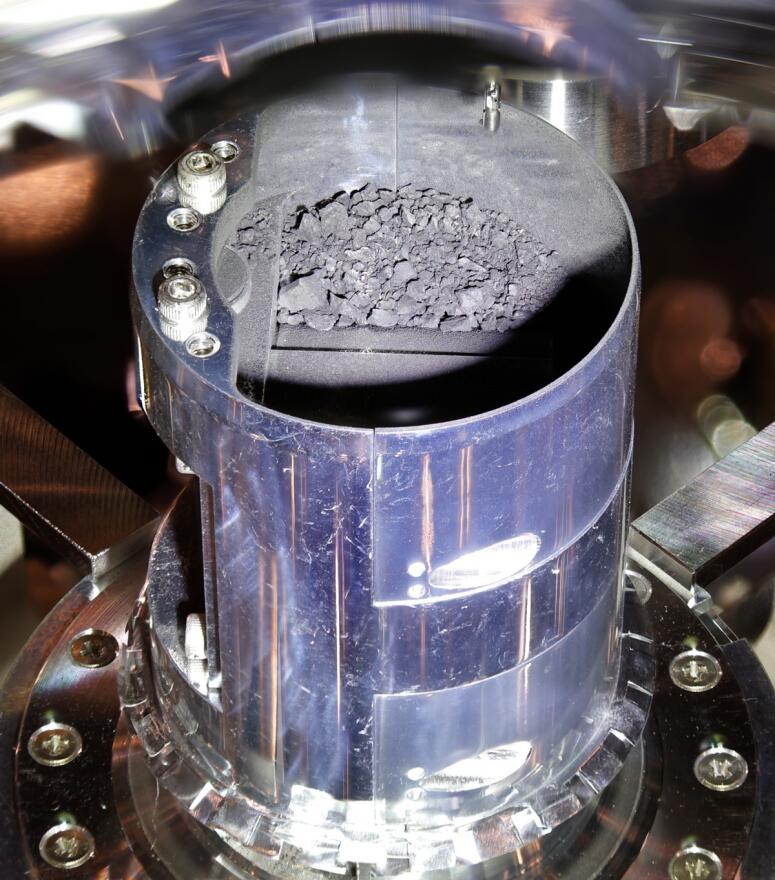

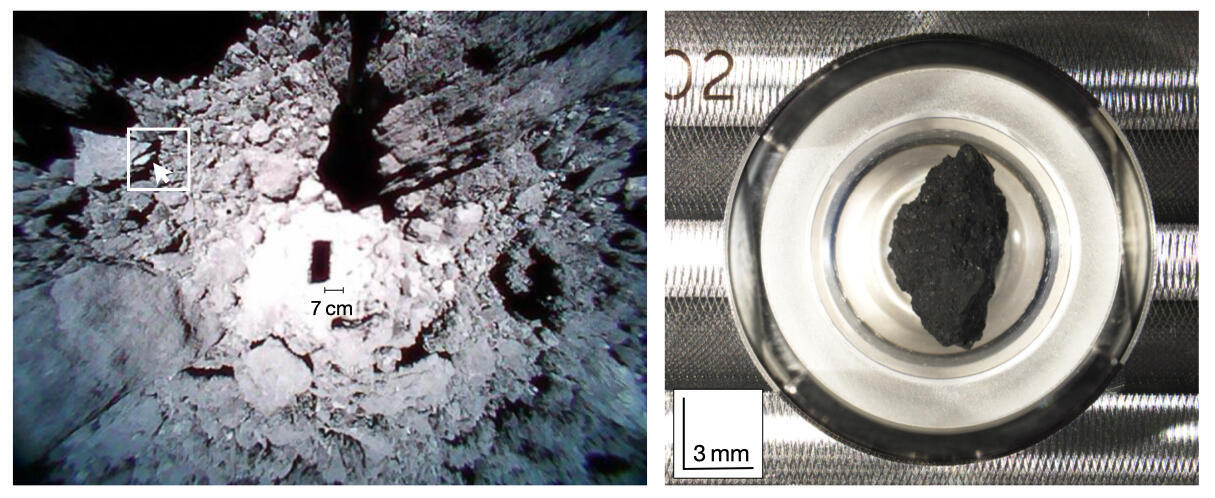

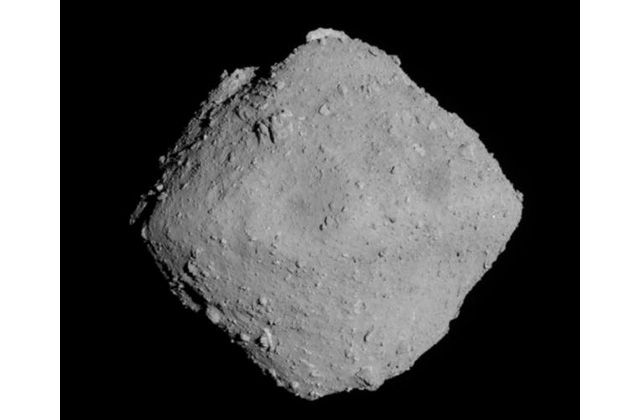

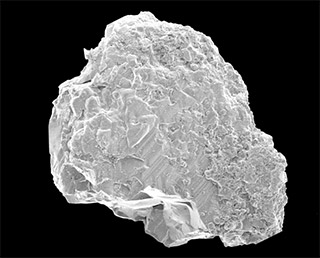

小惑星探査機「はやぶさ2」が採取した小惑星Ryugu(リュウグウ)サンプルは約5.4グラム

小惑星探査機「はやぶさ2」再突入カプセルにより地球帰還した小惑星Ryugu(リュウグウ)サンプルの重量が約5.4グラムであることがわかりました。

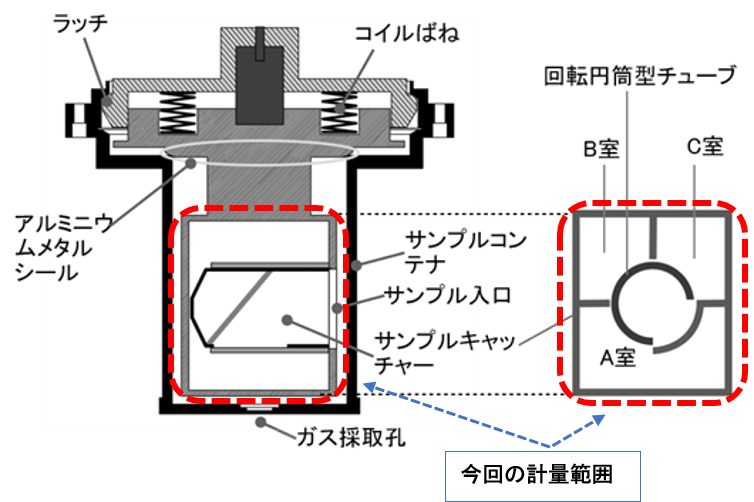

これは、2020年12月18日にJAXA相模原キャンパス内地球外試料キュレーションセンターにて、小惑星探査機「はやぶさ2」再突入カプセルより取り出したサンプルコンテナ内の「サンプルキャッチャー」全体としてサンプル込みで秤量することにより、打上げ前の「サンプルキャッチャー」重量との差分から、採取したサンプルのおおよその総重量(A、B、C室内サンプルの合計)を算出しました。これには12月14日にサンプルコンテナの底面に確認した「サンプルキャッチャー」外のサンプル量は含まれません。

「はやぶさ2」設計時の目標サンプル収量として、初期分析で必要な科学分析を実施できるだけの量としていた0.1グラムを大きく超えるサンプル量が採取できていたことになります。

今後、引き続き「サンプルキャッチャー」内のA室、B室、C室、サンプルコンテナ内ごとにサンプルの観察・重量計測などの分析作業を進めてまいります。

【サンプルコンテナの構造】

【サンプルキャッチャーA室内に確認されたRyuguサンプル(12/15撮影)】

2020年12月7日更新

「はやぶさ2」サンプルコンテナからのガス採取について

2020年12月6日更新

小惑星探査機「はやぶさ2」搭載カプセルの現地本部への輸送完了について

2020年12月6日更新

小惑星探査機「はやぶさ2」搭載カプセルの捜索結果について

2020年12月5日更新

小惑星探査機「はやぶさ2」搭載カプセルの分離確認について

小惑星探査機「はやぶさ2」搭載カプセルについて、テレメータ及びドップラーデータにより、カプセルが計画どおり分離されたことを、日本時間2020年12月5日14時35分に確認しました。

2020年12月1日更新

再突入カプセルの観測についての情報

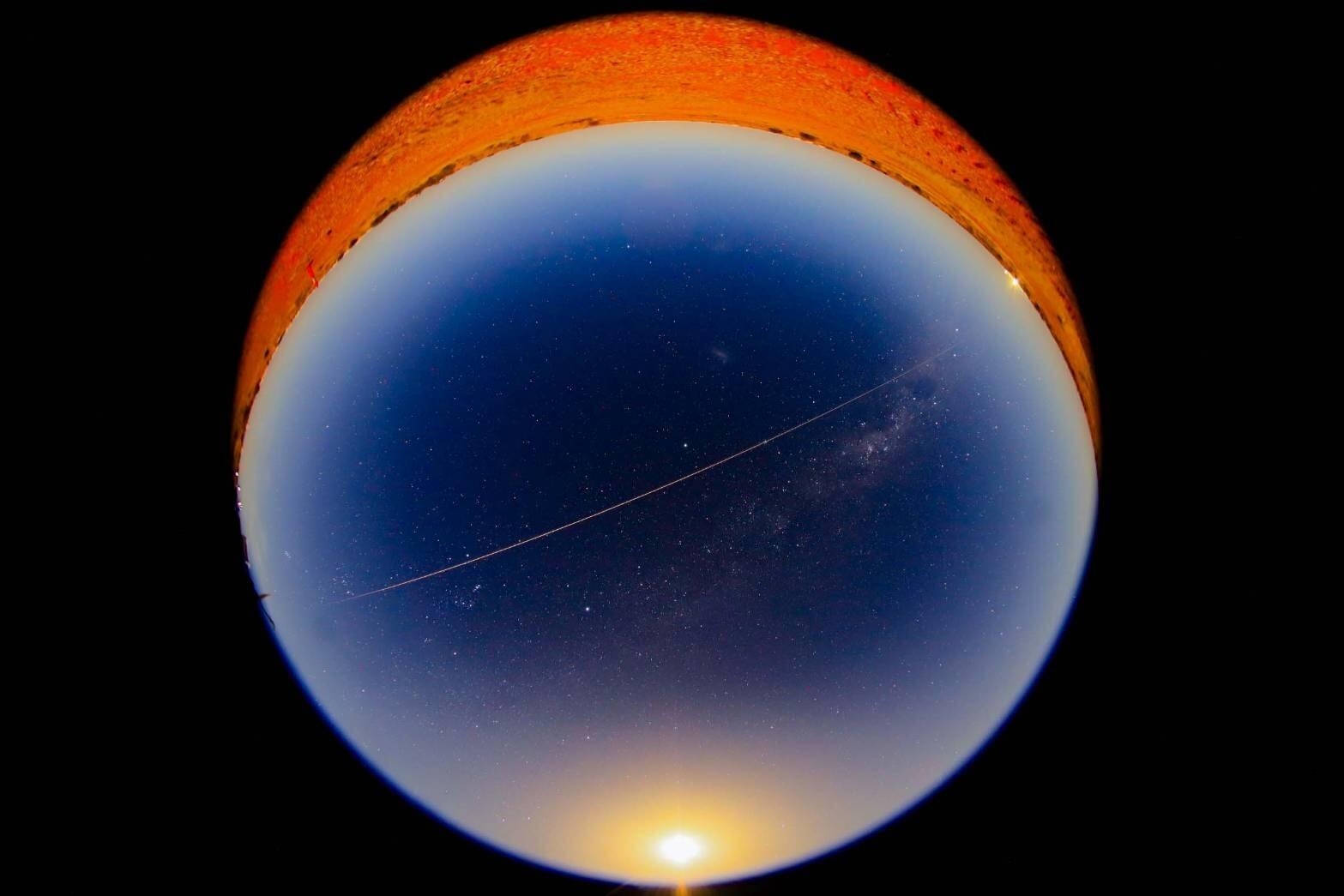

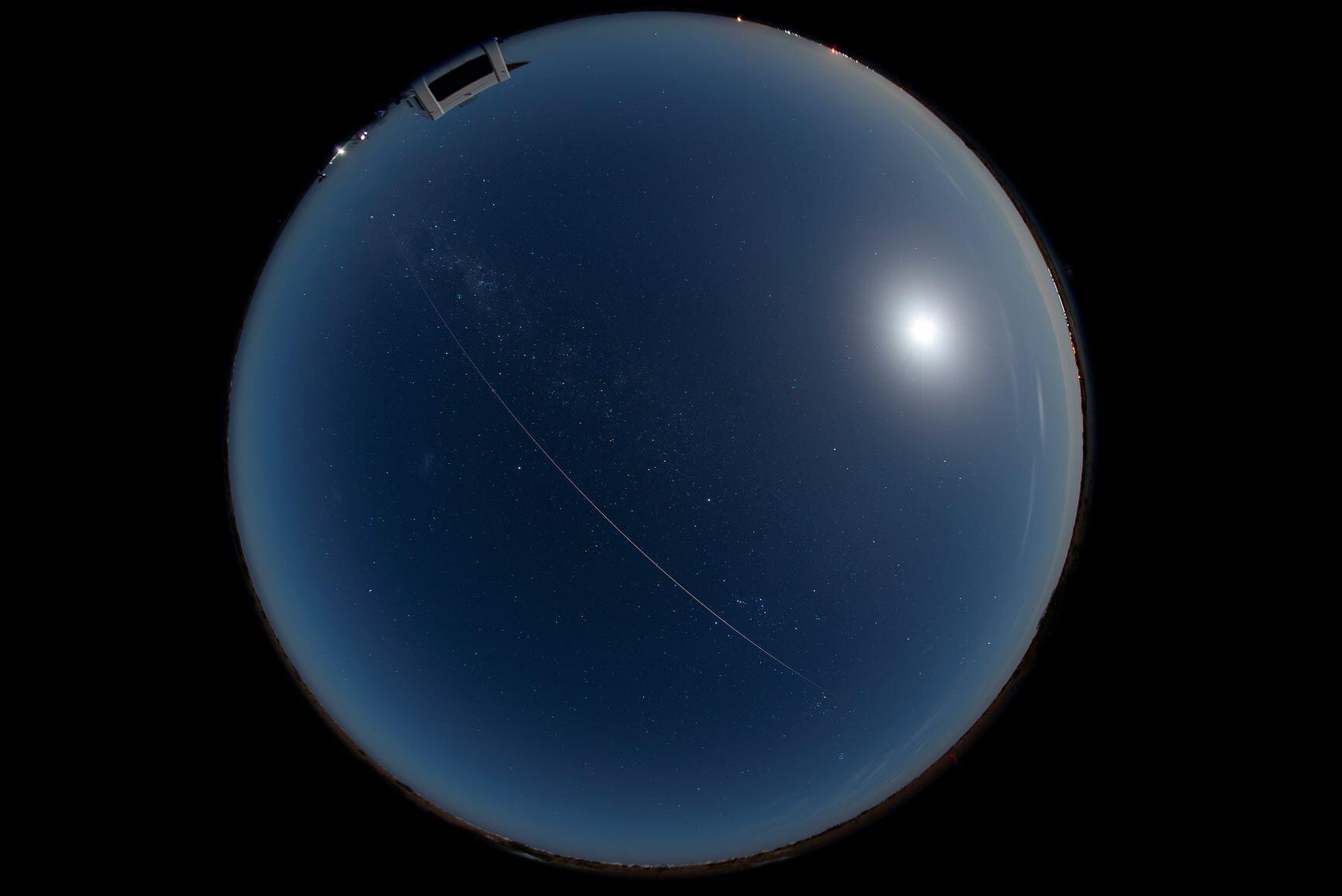

オーストラリアのウーメラに戻ってくる再突入カプセルを観測するための情報をまとめました。また、「Reentry AR」という任意の場所から見た再突入カプセルの予測軌跡をAR(拡張現実)で表示するアプリ(JAXA監修)がToriningen社よりリリースされています。無料でダウンロードできますのでご利用ください。

[詳細はこちら]

2020年11月12日更新

深宇宙探査技術実証機(DESTINY⁺)に関するドイツ航空宇宙センター(DLR)との実施取り決めの締結について

国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構(JAXA)は、ドイツ航空宇宙センター(DLR)と深宇宙探査技術実証機(DESTINY⁺)開発における協力に合意し、2020年11月11日に実施取決め(Implementing Arrangement: IA)をJAXA國中理事、DLRペルツァー理事の署名により締結しましたのでお知らせします。

理学・工学一体ミッションであるDESTINY⁺が目指すものは、ふたご座流星群の母天体である小惑星Phaethon(フェートン)の高速フライバイ追尾撮像および惑星間ダストのその場分析により、地球に飛来するダスト及び地球へのダスト供給天体である流星群母天体の実態を解明して地球生命起源の外来仮説の実証に迫ることと、イプシロン級ロケットとイオンエンジンによる小型深宇宙探査機技術の獲得です。

その前者において重要な役割を果たすダストアナライザ(DDA:DESTINY⁺ Dust Analyzer)をDLRがJAXAに提供すること、JAXAはDDAを探査機に搭載して小惑星フェートンをフライバイすることを合意し、実施取決めとして締結しました。

(参考)DESTINY⁺のホームページ

https://destiny.isas.jaxa.jp/

2020年10月7日更新

美笹深宇宙探査用地上局におけるX帯電波の送信について

国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構(JAXA)は、現在開発を進めている美笹深宇宙探査用地上局(54m大型パラボラアンテナ)において、10月5日19:30~22:30(日本時間)にかけて、小惑星探査機「はやぶさ2」へのX帯(電波の周波数帯域の一つ:7GHz帯)による指令信号の送信に成功しました。

[詳細はこちら]

2020年9月25日更新

地球-リュウグウ間のイオンエンジン による往復運転完了

10ヶ月前、慣れ親しんだ小惑星リュウグウを離れ、地球帰還へのイオンエンジンを続けてきた はやぶさ2は、2020年9月17日午前3時15分45秒(日本時間、以下同様)にイオンエンジンシステムを計画通り停止し、往復のべ22,348時間に及ぶ地球往復のイオンエンジン運転を完了しました。

最終日のイオンエンジン運転は地球帰還軌道に接続するための精密な軌道修正(TCM-0)であったため、通常のイオンエンジン運転と異なり非常に精密な推力制御が求められました。イオンエンジンの停止時刻を微調整し、探査機の速度を計画値にぴったり合わせる必要があります。

[詳細はこちら]

2020年9月16日更新

「はやぶさ2」地球帰還 応援メッセージ

「はやぶさ2」地球帰還 応援メッセージに数多くの素敵なメッセージをありがとうございます!

[詳細はこちら]

2020年8月19日更新

カプセル着陸許可発行!

「はやぶさ2」の再突入カプセル(リエントリーカプセル)は、今年の12月6日にオーストラリアのウーメラ立入制限区域(プロジェクトでは「ウーメラ砂漠」とも呼んでいます)に着地させるという計画で、オーストラリア政府などと協議を進めてきましたが、このたびオーストラリア政府から着陸許可が発行されたという連絡がありました。

[詳細はこちら]

2020年7月25日更新

大気球実験B20–04の実施終了について [マルチクロックトレーサーによる大気年代の高精度化]

国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構(JAXA)は、2020年7月25日(土)午前3時57分に、成層圏における大気サンプリングを目的として、2020年度気球実験の2号機を、連携協力拠点である大樹航空宇宙実験場より放球しました。この気球は満膨張体積100,000m3(直径約64m)の大型気球で、毎分およそ300mの速度で上昇しました。

気球は、放球2時間25分後に大樹航空宇宙実験場東方約42kmの太平洋上において高度35kmで水平浮遊状態に入りました。その後午前6時52分に指令電波により切り離された気球及び大気サンプラーは、大樹航空宇宙実験場南東約30kmの海上に緩降下し、午前7時38分までに回収船によって回収されました。

放球時の地上気象状況は、天候:霧雨、風速毎秒1m、気温:摂氏16度でした。

※実験概要

成層圏大気科学において現在最も注目されているものの一つである大気年代は成層圏大気輸送の重要な指標であり、特に地球温暖化に伴う成層圏大気力学過程の応答を検出できると期待されています。これまで「クロックトレーサー」と呼ばれる二酸化炭素(CO2)または六フッ化硫黄(SF6)を観測し、その濃度から大気年代を決定する研究が行われてきました。しかし、その長期変化の傾向は近年の数値シミュレーションの結果と異なっており、また必ずしもCO2とSF6の両者から決定した年代は一致しません。そこで、本研究では、CO2とSF6に加えて、新たな「クロックトレーサー」として炭素同位体(13C)、O2/N2比とハロカーボン類の濃度を計測して独立に大気年代を決定し、これまでの大気年代研究の妥当性を検証し、同時に大気年代決定の高精度化・重層化を図ります。大気年代の決定と同時に、成層圏大気の過去30年間にわたる温室効果気体濃度のモニタリングに最新のデータを加え、成層圏における物質循環の長期変動を解明することも目的としています。

放球直前の大気球B20-04号機

©JAXA

2020年7月15日更新

大気球実験B20–03の実施終了について [皮膜に網をかぶせたスーパープレッシャー気球の性能評価]

国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構(JAXA)は、2020年7月14日(火)午前3時53分に、皮膜に網をかぶせたスーパープレッシャー気球の性能評価を目的として、2020年度気球実験の初号機を、連携協力拠点である大樹航空宇宙実験場より放球しました。この気球は満膨張体積2,000m3(直径約18m)のスーパープレッシャー大型気球です。

放球後、何らかの理由により気球は想定通りに上昇しませんでしたが、所定の手順により高度を維持しながら安全な海上まで飛翔させ、午前4時33分に高度10kmで指令電波により切り離した気球および制御機器部は、それぞれ大樹航空宇宙実験場東南東約23kmおよび約40kmの海上に緩降下し、午前5時40分までに回収船によって回収されました。

今後、飛翔データおよび回収した気球皮膜の検査等により原因を調査していく予定です。

放球時の地上気象状況は、天候:曇り、風速毎秒1.5m、気温:摂氏14度でした。

※実験概要

皮膜に網をかぶせる手法で製作されたスーパープレッシャー気球(SP気球)は、高耐圧性能を軽量で実現し、大重量の観測装置を吊り下げて長時間飛翔させることが可能な飛翔体です。本実験は、体積2,000m3のSP気球の飛翔試験を通じて、打ち上げから回収までの一連の運用が可能であることを確認すると共に、飛翔環境下での完全展開、耐圧性能を評価することを目的として実施しました。

2020年5月22日更新

[はやぶさ2プロジェクト] 海外メンバーからのメッセージ

![[はやぶさ2プロジェクト] 海外メンバーからのメッセージ](https://www.jaxa.jp/projects/sas/hayabusa2/images/topics_20200522_hayabusa2.jpg)

第2期のイオンエンジン運転が5月12日から始まりましたが、この運用開始を海外の「はやぶさ2」プロジェクトメンバーに伝えたところ、たくさんのメッセージが送られてきました。特に、現在の新型コロナウイルスで世の中全体が大変な状況において、非常に勇気づけられるメッセージですので、ご紹介します。

[詳細はこちら]

2020年4月11日更新

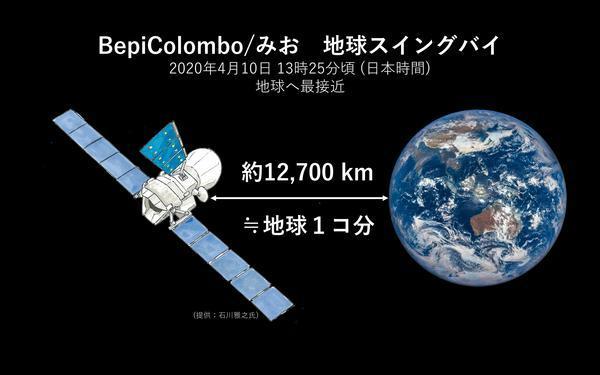

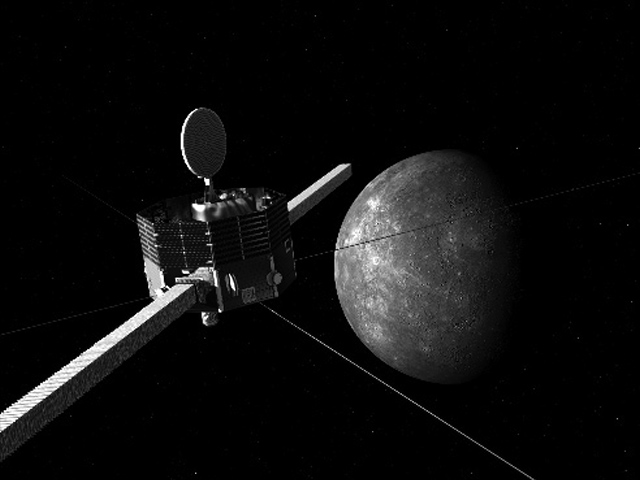

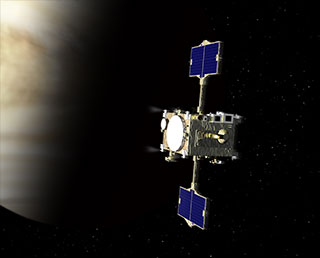

BepiColombo探査機、地球スイングバイを実施 ~最初で最後の地球接近、みおをみおくろう~

2018年10月20日に打ち上げられたBepiColombo探査機および水星磁気圏探査機「みお」は約1年半ぶりに地球に接近し、2020年4月10日13時25分頃(日本時間)に最初で最後となる地球スイングバイを実施しました。最接近時には南大西洋上空の高度約12700kmを通過しました。地球スイングバイでは地球の重力を利用して約5km/sの減速を行いました。今回の地球スイングバイを皮切りに「みお」は金星で2回、水星で6回の計9回のスイングバイ(惑星探査機として史上最多)を実施する予定です。2025年12月に予定される水星到着までの総航行距離は(太陽中心座標系で)約88億kmで、今回の地球スイングバイまでに約14億kmを走破しています。

2020年4月9日更新

美笹深宇宙探査用地上局で「はやぶさ2」からのKa帯電波の受信成功

GREATプロジェクトでは、昨年12月16日に成功した小惑星探査機「はやぶさ2」からのX帯信号の受信(8GHz帯)に引き続き、4月8日午前3時15分頃(日本時間)にKa帯(32GHz帯)信号の受信に成功しました。

Ka帯による深宇宙探査機信号の受信は国内で初めてとなります。

2020年2月28日更新

「第8回技術経営・イノベーション大賞」にて「はやぶさ2」プロジェクトが科学技術と経済の会会長賞を受賞

(一社)科学技術と経済の会が主催する「第8回技術経営・イノベーション大賞」にて「はやぶさ2」プロジェクトが科学技術と経済の会会長賞を受賞いたしました。

「はやぶさ2」はその小惑星到達と物質採取達成のために行った組織体制のフラット化や議論と意思決定の透明化等の点において今回高い評価をうけ受賞となりました。

2019年11月13日更新

[はやぶさ2プロジェクト] さよならリュウグウ:リュウグウ出発航法画像のリアルタイム配信

![[はやぶさ2プロジェクト] さよならリュウグウ:リュウグウ出発航法画像のリアルタイム配信](https://www.jaxa.jp/projects/images/topics_20191113_hayabusa2.jpg)

リュウグウ出発航法画像のリアルタイム配信を11月13日~18日に行います。

[詳細はこちら]

2019年11月6日更新

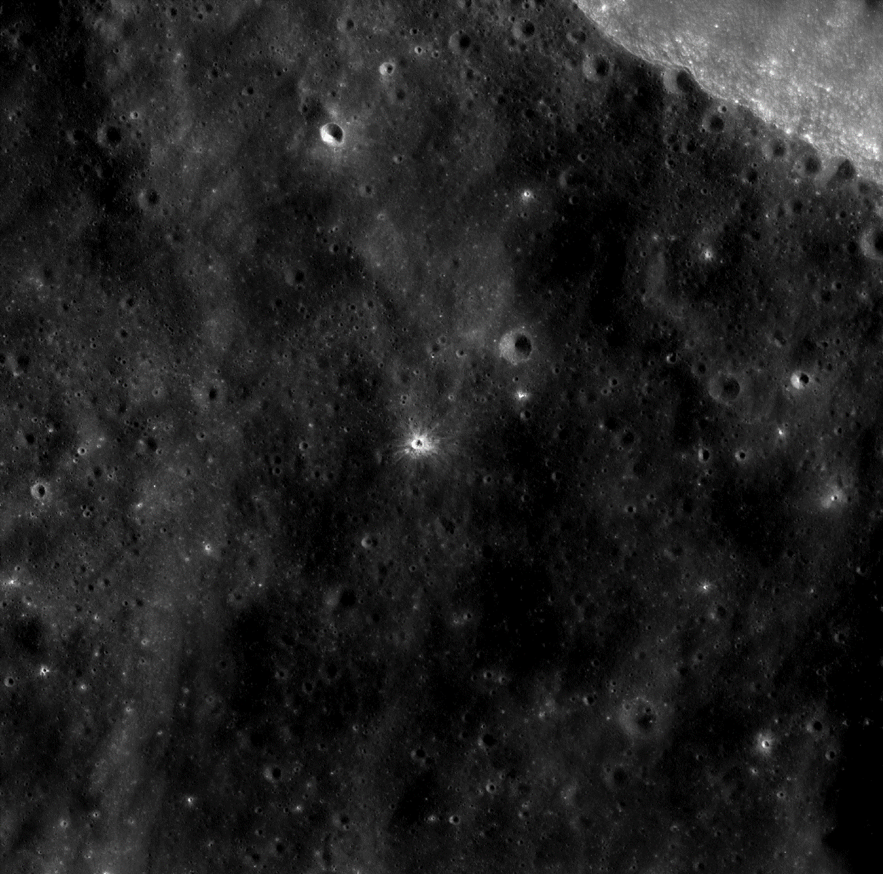

SLIMの着陸目標地点のクレーターの名称について

小型月着陸実証機SLIM(Smart Lander for Investigating Moon)は「神酒の海」の近くを着陸目標としています。着陸目標地点の直近にはクレーターが存在しますが、国際的にも名称がありませんでした。このクレーターについては、今後、プロジェクト内外で言及されることが多くなると予想されることから、サイエンスチームを中心としてクレーターの名称についての議論が行われました。その結果に基づき、国際天文学会(IAU)へ下記クレーター名の提案を行い、認定がなされました。

[詳細はこちら]

2019年9月3日更新

[はやぶさ2プロジェクト] ターゲットマーカ分離運用の延期について

![[はやぶさ2プロジェクト] ターゲットマーカ分離運用の延期について](https://www.jaxa.jp/projects/sas/hayabusa2/images/topics_20190903_tm.jpg)

9月5日に予定されていた「ターゲットマーカ分離運用」は、探査機がセーフホールド(※)状態になりましたので延期となりました。なお、探査機の状態は正常です。

経緯は以下のとおりです。

はやぶさ2は、姿勢制御のための装置として、リアクションホイールを4個搭載しており、通常は3個のリアクションホイールを使って姿勢制御が行われています。8月29日に、昨年の10月以来使用していなかったバックアップのリアクションホイールの動作試験を実施したところ、リアクションホイールに異常値(トルク値の増加)を検出したため、探査機は自律的にセーフホールド状態に移行しました。この原因の詳細は現在調査中です。8月30日には復帰作業を行い、探査機は通常の状態に戻りました。ただし、セーフホールドによってホームポジションから離れてしまいましたので、現在、ホームポジションに戻す作業を行っています。ホームポジションには、今週末に戻る予定です。

[詳細はこちら]

2019年8月1日更新

大気球実験BS19–02及び2019年度第一次気球実験の実施終了について[極薄ペロブスカイト太陽電池の気球飛翔]

国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構(JAXA)は、2019年8月1日(木)午前6時00分に、極薄ペロブスカイト太陽電池の気球飛翔を目的として、2019年度気球実験の2号機を、連携協力拠点である大樹航空宇宙実験場より放球しました。この気球は満膨張時直径約11mのゴム気球で、毎分およそ330mの速度で上昇しました。

ゴム気球は、放球1時間15分後に大樹航空宇宙実験場東北東約20kmの太平洋上において高度約30kmに達しました。供試体はパラシュートにより、大樹航空宇宙実験場東方約40kmの海上に緩降下しました。

放球時の地上気象状況は、天候:晴れ、無風、気温:摂氏27度でした。

本実験をもちまして2019年度第一次気球実験は終了となります。なお、第一次気球実験での実施を予定していた大気球実験B19-04の実験は、気球飛翔に必要なヘリウムガスが国内での供給不足により十分な量を確保できないため、今季の実施を見送ることとしました。

実験にご協力いただいた関係者の皆様に深く感謝いたします。

<参考>

ペロブスカイト太陽電池は2009年に日本で開発された新しい太陽電池で、次世代太陽電池として世界中で注目されています。それは、塗布により簡易・低コストに製造可能であること、光吸収係数が高いため発電層を薄くして軽量化することが可能であること、高効率化を実現可能などの優れた特徴をもつことからです。低温成膜や薄膜化が可能という特色を活かした薄膜フィルム上への成膜の可能性に着目し、20µm厚程度のフィルム、特にポリエチレンなどのフレキシブル性が高い材料への太陽電池成膜を実現できれば、気球の膜上発電、ウエアラブル発電、インフレータブル構造物上での発電など、革新的な発電が可能となり、イノベーションを起こすことができます。

本実験では、極薄ペロブスカイト太陽電池の適用先の一つとして考えている気球膜上発電のために気球飛翔環境での動作試験を世界に先駆けて行い、膜上発電用極薄ペロブスカイト太陽電池開発によって気球実験の高度化に貢献することを目指します。

BS19-02号機 放球の様子

2019年7月6日更新

大気球実験B19–02の実施終了について[成層圏における微生物捕獲実験Biopause III]

国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構(JAXA)は、2019年7月6日(土)午前4時5分に、成層圏における微生物捕獲を目的として、2019年度気球実験の1号機を、連携協力拠点である大樹航空宇宙実験場より放球しました。この気球は満膨張体積30,000 m3(直径約42m)の大型気球で、毎分およそ330mの速度で上昇しました。

気球は、放球1時間30分後に大樹航空宇宙実験場東方約35 kmの太平洋上において高度約28 kmで水平浮遊状態に入りました。その後午前5時45分に指令電波により切り離された気球および微生物採取装置は、大樹航空宇宙実験場南東約35kmの海上に緩降下し、午前6時32分までに回収船によって回収されました。

放球時の地上気象状況は、天候:曇り、風速毎秒1m、気温:摂氏13度でした。

<参考>

成層圏における微生物の存在は、これまでにも地球大気の上部(成層圏、中間圏)での微生物採取により数例報告されています。大気上部に存在する生物種の把握や、その分布を明らかにすることは、地球生物圏の上端がどのようになっているのかを知る上で非常に重要な知見となります。今回の実験では、気球から切り離された微生物採取装置がパラシュートにより降下する間の微生物採取を目的としています。採取後は、採取装置中の微生物・微粒子試料の分析を実施します。

2019年6月27日更新

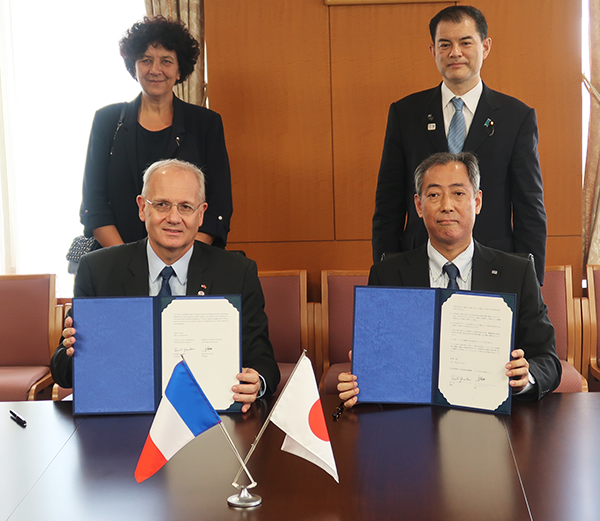

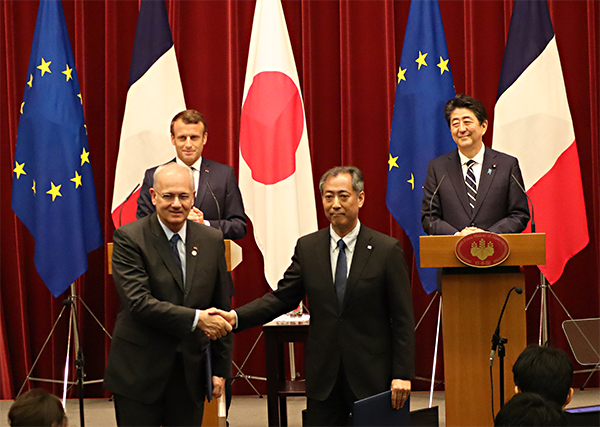

フランス国立宇宙研究センター(CNES)との火星衛星探査計画(MMX)、および、小惑星探査機「はやぶさ2」に関する実施取り決めの締結について

国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構(JAXA)は6月26日、フランス国立宇宙研究センター(CNES)と、現在JAXAで検討中の火星衛星探査計画(MMX)における協力、および、小惑星探査機「はやぶさ2」が回収する試料分析に関する協力に合意し、JAXA理事長 山川宏およびCNES総裁 ジャン=イヴ・ル・ガル氏が両協力の実施取り決めに署名いたしました。

両実施取り決めについては、エマニュエル・マクロン(Mr. Emmanuel Macron)フランス共和国大統領の来日の機をとらえ、安倍首相及びマクロン大統領の御臨席のもと、首相官邸にて交換を行いました。

「火星衛星探査計画(MMX)ミッション検討に関する共同活動についての実施取決め」について

火星衛星探査計画(Martian Moons eXploration: MMX)の概要

MMXは、火星のフォボスとダイモスと呼ばれる2つの衛星を観測し、うちひとつの衛星から表層物質を採取して地球に帰還する計画で、火星衛星の起源および火星圏の進化の過程を明らかにすることや、今後の惑星・衛星探査に必要となる技術を向上させることを目的としています。

MMXは現在探査機の開発に向けた検討を進めており、2024年度の打ち上げを目指しています。

実施取り決めの概要

CNESから、MMX探査機に搭載する近赤外分光計(MacrOmega)、飛行力学の知見、小型ローバーの提供を受けることについて、開発に向けた準備段階の共同検討を行うことを規定したものです(小型ローバーについては、CNESとドイツ航空宇宙センター(DLR)が共同で検討中)。

関連リンク

「JAXA地球外試料キュレーションセンターにおけるMicrOmegaでのはやぶさ2帰還試料分析に関する協力活動についての実施取り決め」について

小惑星探査機「はやぶさ2」の概要

「はやぶさ2」は、「はやぶさ」の後継機で、C型の小惑星「Ryugu」(リュウグウ)を探査し、サンプルを持ち帰ることで、地球誕生の謎に加えて、海の水の起源や生命の原材料となった有機物の起源を探るミッションです。

「はやぶさ2」は、2014年12月3日に打ち上げられ、2018年6月に小惑星に到着し表面サンプルの採取を実施。2020年末に地球に帰還する予定です。

実施取り決めの概要

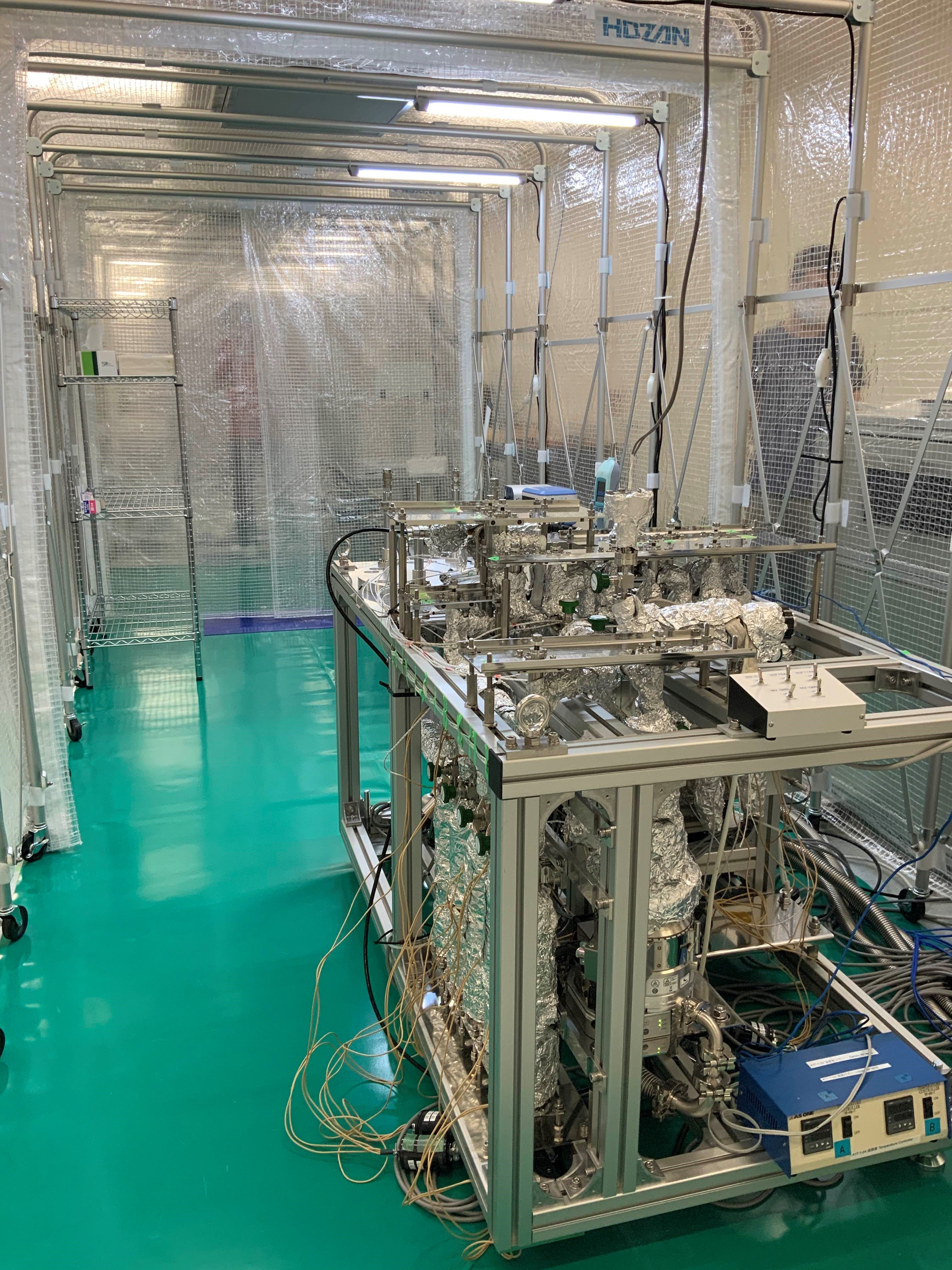

「はやぶさ2」が地球に帰還させる小惑星サンプル分析の性能向上を図るため、JAXAが整備する地球外試料キュレーションセンターにおいて、CNESから設備に組み込む赤外分光顕微鏡(MicrOmega)の提供を受けること、JAXAが取得するデータの共有・管理方法を共同で確立することなどを規定したものです。

関連リンク

2019年6月20日更新

火星衛星探査計画に関するドイツ航空宇宙センター(DLR)との実施取決めの締結について

国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構(JAXA)は、検討中の火星衛星探査計画(Martian Moons eXploration : MMX)について、ドイツ航空宇宙センター(DLR)との協力に合意し、2019年6月18日(現地時間)、フランス・パリエアショーの会場において、JAXA理事 國中均とDLR理事

MMXは、火星のフォボスとダイモスと呼ばれる2つの衛星を観測し、うちひとつの衛星から表層物質を採取して地球に帰還する計画で、火星衛星の起源および火星圏の進化の過程を明らかにすることや、今後の惑星・衛星探査に必要となる技術を向上させることを目的としています。DLRは、MMX探査機に搭載する小型ローバのフランス国立宇宙研究センター(CNES)との共同検討や、ドイツ国内の落下塔を使用した実験機会の提供により貢献するほか、サイエンスを通じたドイツ科学者のMMXへの参画を支援します。

MMXは現在探査機の開発に向けた検討を進めており、2024年度の打ち上げを目指しています。

2019年6月19日更新

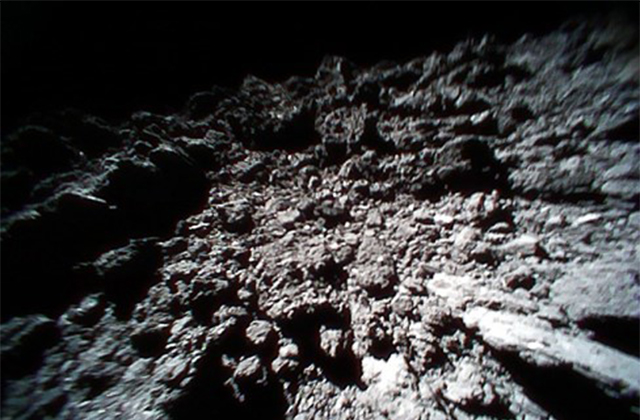

[はやぶさ2プロジェクト] 第2回タッチダウンへのアプローチ −その1:タッチダウン地点付近の観測−

![[はやぶさ2プロジェクト] 第2回タッチダウンへのアプローチ −その1:タッチダウン地点付近の観測−](https://www.jaxa.jp/projects/sas/hayabusa2/images/tn_topics_20190619_pptd_approach1.jpg)

今年の2月22日に1回目のタッチダウンを行いましたが、その後、はやぶさ2プロジェクトでは、新たな挑戦として4月5日に衝突装置によって人工クレーターを作ることに成功しました。このことにより、小惑星リュウグウにおける残された最後の大きなミッションは、リュウグウの地下物質の採取になります。そのためには、2回目のタッチダウンを行う必要がありますが、第2回タッチダウンに向けて、プロジェクトでは着々と準備を進めてきました。現時点では、タッチダウンを行うかどうかはまだ決まっていませんが、ここでは「第2回タッチダウンへのアプローチ」ということでご紹介します。

2019年6月17日更新

X線分光撮像衛星に関する欧州宇宙機関(ESA)との協定を締結

国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構(JAXA)は、欧州宇宙機関(ESA)とX線分光撮像衛星(X-Ray Imaging and Spectroscopy Mission: XRISM)に係る協力に合意し、2019年6月14日(現地時間)、欧州宇宙運用センター(European Space Operation Center、ドイツ、ダルムシュタット)にてESA理事会参加者の立ち合いの下、JAXA理事長 山川宏とESA長官 ヨハン=ディートリッヒ・ヴァーナー氏により協定が取り交わされました。

XRISMプロジェクトは、2018年に開始された、JAXA宇宙科学研究所の7番目のX線天文衛星計画です。2016年に運用を断念したX線天文衛星ASTRO-Hが目指した科学目標「超高分解能X線分光による宇宙物理の課題の解明」の早期回復を目的としています。今回取り交わした協定の中で、JAXAとESAは、ASTRO-Hで培った協力関係をXRISMでも活かす事に合意しました。ESAは、XRISMの最も重要な観測装置の1つである軟X線分光撮像装置の一部の開発に貢献するほか、サイエンスを通じた欧州の科学者のXRISMプロジェクトへの参画を支援します。

XRISMは現在衛星の開発を進めており、2021年度の打上げを目指しています。

2019年4月24日更新

[はやぶさ2プロジェクト] 「クレーター探索運用(事後)」(CRA2)について

![[はやぶさ2プロジェクト] 「クレーター探索運用(事後)」(CRA2)について](https://www.jaxa.jp/projects/sas/hayabusa2/images/topics_20190424_cra2_schedule.jpg)

衝突装置(SCI)の運用は4月5日に行われ、成功しました。衝突装置から発射された銅の塊(2kg)はリュウグウに衝突し、リュウグウ表面から砂礫が放出されたようすが分離カメラ(DCAM3)で撮影されています。しかし、DCAM3の画像では、リュウグウ表面がどのように変化したのかは分かりません。そこで探査機の高度を下げて、SCIが衝突した付近の観測を行います。

CRA2運用は2019年4月23日~25日です。23日は降下準備作業、24日に降下を開始、25日に最低高度(約1.7km)に達して観測を行い、25日のうちに上昇します。

2019年4月23日更新

太陽観測ロケットCLASP2 打ち上げ成功

2019年4月11日10時51分(アメリカ山岳部夏時間、日本時では12日01時51分)、アメリカ・ホワイトサンズにあるミサイル実験場にて、太陽観測ロケットCLASP2(Chromospheric LAyer Spectro-Polarimeter 2)が打ち上げられました。最高高度は274kmに達し、飛行時間6分にわたって観測データの取得に成功しました。

[詳細はこちら]

打ち上げのようす。Credit: US Army Photo, White Sands Missile Range

2019年4月19日更新

[はやぶさ2プロジェクト] サイエンス誌に論文が掲載されました

これまでリモートセンシング機器によって、小惑星リュウグウの詳しい調査が進められてきましたが、その最初の結果をまとめた3編の論文が科学雑誌サイエンス誌に3月19日(日本時間では3月20日)にオンライン掲載されました。3編の論文のタイトルは次のようになります。

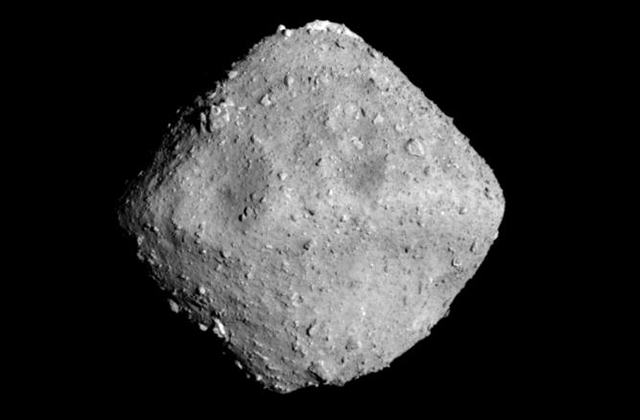

S. Watanabe et al. 2019, "Hayabusa2 arrives at the carbonaceous asteroid 162173 Ryugu — a spinning-top-shaped rubble pile", Science, 19 March, 2019

和訳:「はやぶさ2」が到着した炭素質小惑星162173リュウグウ―コマ型ラブルパイル

論文:DOI: 10.1126/science.aav8032

K. Kitazato et al. 2019, "The surface composition of asteroid 162173 Ryugu from Hayabusa2 near-infrared spectroscopy", Science, 19 March, 2019

和訳:「はやぶさ2」の近赤外分光観測による小惑星リュウグウの表面組成

論文:DOI: 10.1126/science.aav7432

S. Sugita et al. 2019, "The geomorphology, color, and thermal properties of Ryugu: Implications for parent-body processes", Science, 19 March, 2019

和訳:リュウグウの表面地形、多色画像、熱物性から探る母天体の進化

論文:DOI: 10.1126/science.aaw0422

[詳細はこちら]

LPSCでの「はやぶさ2」プレスカンファレンス後の集合写真。2019年3月19日撮影。

左から、杉田精司、平林正稔、Ralph Milliken、Deborah Domingue、渡邊誠一郎、吉川真、津田雄一(敬称略)。

(写真クレジット:Lunar and Planetary Institute)

2019年4月10日更新

美笹深宇宙探査用地上局 アンテナ組立工事の最新映像を公開いたしました

長野県佐久市で行われている、「美笹深宇宙探査用地上局」のアンテナ組立工事について、最新のトピックス映像が公開されました。

2019年1月30日に4Kで撮影された美笹深宇宙探査用地上局のドローン映像となります。

アンテナ組立工事については、54m大型パラボラアンテナの外観工事が2018年11月末に完了しました。

2019年3月時点でスノーカバーの取り付けや機器室内の電気工事が進行中であり、2019年4月以降、通信機器の据え付け調整が開始されます。

その後、2019年12月から開始する「はやぶさ2」との受信運用に向けた総合試験が開始されます。

最新映像は以下をご覧ください

2019年4月3日更新

[はやぶさ2プロジェクト] SCI(衝突装置)運用スケジュール

![[はやぶさ2プロジェクト] SCI(衝突装置)運用スケジュール](https://www.jaxa.jp/projects/sas/hayabusa2/images/topics_20190403_sci_schedule.jpg)

2019年4月3日更新

[はやぶさ2プロジェクト] SCI運用へ応援メッセージをいただきました

![[はやぶさ2プロジェクト] SCI運用へ応援メッセージをいただきました](https://www.jaxa.jp/projects/sas/hayabusa2/images/topics_20190403_messages.jpg)

2019年3月28日更新

[はやぶさ2プロジェクト] 「はやぶさ2」のイラスト改訂

![[はやぶさ2プロジェクト] 「はやぶさ2」のイラスト改訂](https://www.jaxa.jp/projects/sas/hayabusa2/images/topics_20190328_illustration.jpg)

2019年3月16日更新

[はやぶさ2プロジェクト] 「クレーター探索運用(事前)」(CRA1)について

![[はやぶさ2プロジェクト] 「クレーター探索運用(事前)」(CRA1)について](https://www.jaxa.jp/projects/sas/hayabusa2/images/tn_topics_20190316_CRA1.jpg)

現時点で、衝突装置の運用(SCI運用)は4月初めの週に予定されています。SCI運用の目的は、リュウグウ表面にクレーターを作ることですが、SCI運用の前と後のリュウグウ表面を比較することが重要です。そこで、SCI運用を行う前に、衝突装置でクレーターが生成されそうな領域の観測を行うことにしました。これが、「クレーター探索運用(事前)」(CRA1)です。SCI運用後にも同様な観測運用を行いますが、それは「クレーター探索運用(事後)」(CRA2)となります。

2019年2月25日更新

[はやぶさ2プロジェクト] タッチダウン直後の画像

![[はやぶさ2プロジェクト] タッチダウン直後の画像](https://www.jaxa.jp/projects/images/topics_20190225_td1_w1image.jpg)

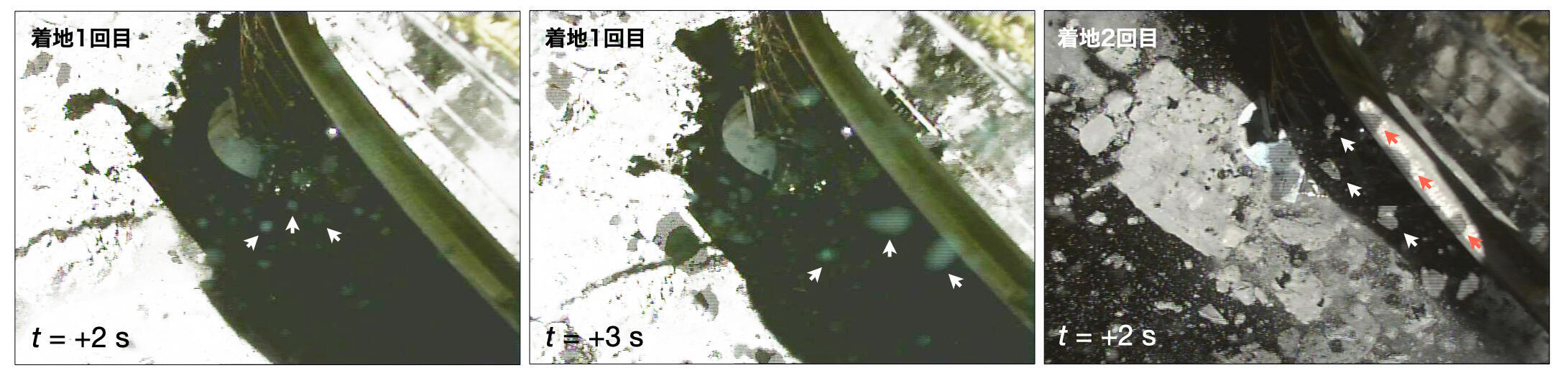

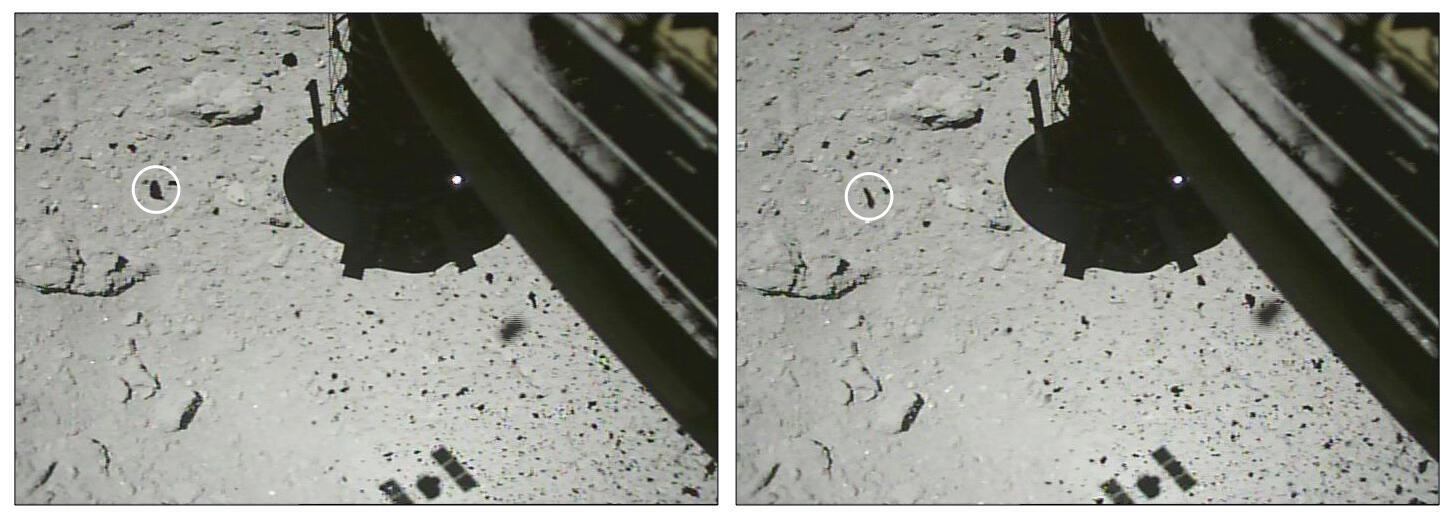

「はやぶさ2」のタッチダウン運用(TD1-L8E1)を、2月20日~22日に行いました。タッチダウン後の上昇中に広角の光学航法カメラ(ONC-W1)で撮影した画像を図1に示します。

図1は、タッチダウンから約1分後に撮影したもので、撮影高度は約25m(誤差数m)と推定されます。探査機の影の下の部分の色が周りと異なっていますが、タッチダウンによって変色した部分です。変色した理由は現時点では不明ですが、スラスターや弾丸(プロジェクタイル)によって舞い上がった砂によるという可能性も考えられます。

図1

タッチダウン直後にタッチダウン地点付近を撮影した画像。広角の光学航法カメラ(ONC-W1)によって、機上時刻で2019年2月22日07:30頃(日本時間)に撮影された。

(画像クレジット:JAXA, 東京大, 高知大, 立教大, 名古屋大, 千葉工大, 明治大, 会津大, 産総研)

2019年2月22日更新

小惑星探査機「はやぶさ2」、第1回目のタッチダウン成功について

小惑星探査機「はやぶさ2」は、リュウグウの中心から約20km上空のホームポジションの位置にいて、タッチダウンの運用を開始しました。

2月22日(金)、JAXAは、小惑星探査機「はやぶさ2」を小惑星Ryugu(リュウグウ)へ接地(タッチダウン)させ、リュウグウの試料を採取する運用を実施しました。

「はやぶさ2」から送られてきたデータを確認した結果、サンプル採取のためのプロジェクタイル(弾丸)の発射を含む「はやぶさ2」のタッチダウンのためのシーケンスが実施されたことが確認できました。「はやぶさ2」の状態は正常であり、今般、リュウグウへのタッチダウンを成功させることができました。

タッチダウン直後の画像、ONC-W1による撮影

撮影時刻:2019/02/22 07:30頃(機上時刻)

高度:30m以下

画像クレジット:JAXA, 東京大, 高知大, 立教大, 名古屋大, 千葉工大, 明治大, 会津大, 産総研

2019年2月20日更新

[はやぶさ2プロジェクト] タッチダウン地点

![[はやぶさ2プロジェクト] タッチダウン地点](https://www.jaxa.jp/projects/images/topics_20190220_tdpoint.jpg)

これまで、「はやぶさ2」の運用は順調に行われてきました。「はやぶさ」では実現できなかった小型ローバを小惑星リュウグウに着陸させることにも成功しました。そして、もう1つ「はやぶさ」で想定通りには実現できなかったことであるタッチダウンに、2019年2月22日に挑戦することになります。

2019年2月20日更新

[はやぶさ2プロジェクト] 2019年1月のB0X-B運用での撮影画像

![[はやぶさ2プロジェクト] 2019年1月のB0X-B運用での撮影画像](https://www.jaxa.jp/projects/images/topics_20190220_boxb.jpg)

いよいよタッチダウンを迎えますが、その前に、1月に行いましたBOX-B運用での画像をお見せしたいと思います。

BOX-B運用とは、探査機の高度(リュウグウからの距離)は約20kmに保ったまま、探査機の位置を南北方向や東西方向に移動させてリュウグウを異なる角度から観測する運用のことです。

2019年2月20日更新

[はやぶさ2プロジェクト] 温かい応援、ありがとうございます

![[はやぶさ2プロジェクト] 温かい応援、ありがとうございます](https://www.jaxa.jp/projects/images/topics_20190220_messages.jpg)

「はやぶさ2」プロジェクトでは、多くの皆さんから応援メッセージをいただいています。非常に多くの皆さんから応援していただいており、プロジェクトメンバー一同、感激しているとともに、励みになっています。

2019年2月18日更新

「はやぶさ2」タッチダウン運用!ライブ配信は22日(金)6:45から!

小惑星探査機「はやぶさ2」は、現在、リュウグウの中心から約20km上空のホームポジションの位置にいて、タッチダウンの運用を開始します。 このタッチダウン運用の様子をライブ中継(配信)いたします。

| 放送予定日時: | 平成31(2019)年2月22日(金)6時45分~9時15分頃 |

|---|---|

| ライブ中継 : | YouTube・JAXA Channelにて中継予定 https://www.youtube.com/watch?v=WmPQmVVtE5A |

2019年2月14日更新

[はやぶさ2プロジェクト] リュウグウに弾丸を撃ち込め!

![[はやぶさ2プロジェクト] リュウグウに弾丸を撃ち込め!](https://www.jaxa.jp/projects/images/topics_20190214_Experiment.jpg)

去る12月28日、2018年仕事納めの日にサンプラチームはある重要な試験を実施しました。小惑星リュウグウの表面を模擬した土壌に本物と全く同じ弾丸を撃ち込み、どのくらいのサンプルをイジェクタとして飛ばすことができるか、サンプラチームとしてタッチダウン(TD)前の最後の確認試験です。

2019年2月1日更新

[はやぶさ2プロジェクト] MINERVA-II1の着地点名の訂正について

![[はやぶさ2プロジェクト] MINERVA-II1の着地点名の訂正について](https://www.jaxa.jp/projects/images/topics_20190201_Nomenclature.jpg)

小型探査ローバMINERVA-II1の着地点名につきまして、2018年12月13日に「トリニトス(Trinitas)」と発表しましたが、「トリトニス(Tritonis)」と訂正いたします。

2019年1月31日更新

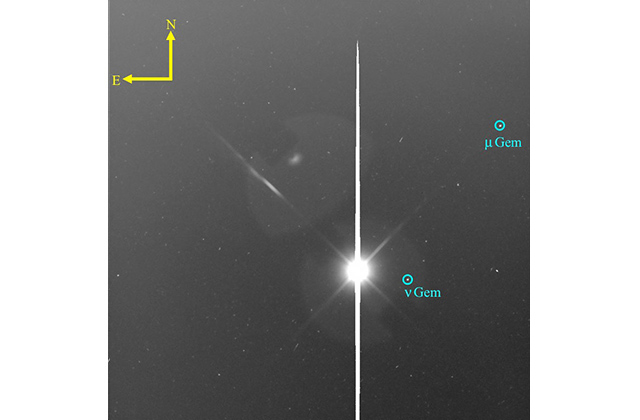

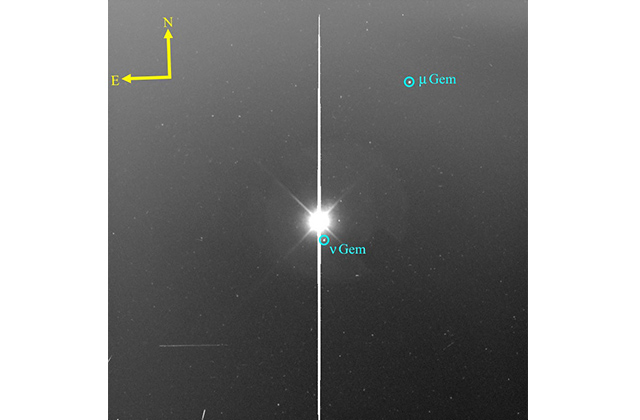

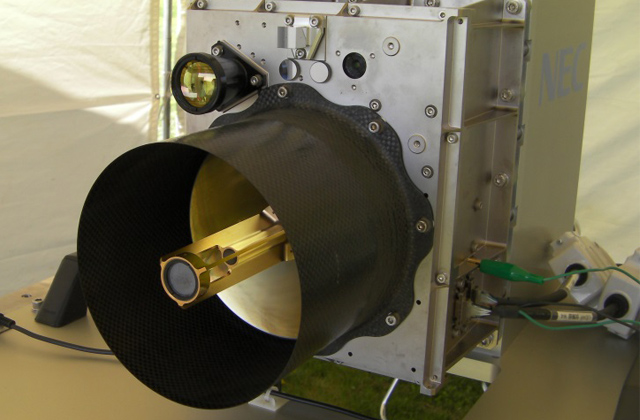

小型望遠鏡で捉えた小天体の影

太陽系内にある小サイズの天体(小惑星など)が、背景の恒星を隠す現象を市販の小型望遠鏡で捉えることに、京都大学・国立天文台・JAXA宇宙科学研究所などからなる研究チームが成功しました。研究チームは、この天体が海王星よりも外側に分布しているエッジワース・カイパーベルト天体であると推測しています。今回の研究手法により、直接撮影することが難しい小天体を多数発見できれば、いまだに謎の多い太陽系の誕生時の姿を知るための大きな手掛かりとなると期待されます。

今回発見された小天体の想像図。半径約1.3キロメートルで、惑星の材料が生き残ったものと考えられる。

Credit: Ko Arimatsu

[詳細はこちら]

2019年1月31日更新

あかつきチームからはやぶさ2チームへのメッセージが公開されました

はやぶさ2プロジェクトは長く困難な旅を終えて小惑星リュウグウに到着し、今まさにタッチダウン運用という極めて難しい試みに挑戦されようとしています。あかつきプロジェクトは、厳しい訓練と緻密な計画によってここまでやってこられた、はやぶさ2プロジェクトに心から敬意を表し、その成功をお祈りします。

2019年1月21日更新

[はやぶさ2プロジェクト] リュウグウ表面の地名が決定!

![[はやぶさ2プロジェクト] リュウグウ表面の地名が決定!](https://www.jaxa.jp/projects/images/topics_20190121_ryugunomenclature.jpg)

リュウグウ表面の地名がIAU(国際天文学連合)のDivision F(Planetary System and Bioastronomy)のWorking Group for Planetary System Nomenclatureで審議され、2018年12月に承認されました。地名の紹介と決定までの経緯についてご紹介します。

2018年12月25日更新

[はやぶさ2プロジェクト] 合運用の探査機軌道

![[はやぶさ2プロジェクト] 合運用の探査機軌道](https://www.jaxa.jp/projects/images/topics_20181225_Conjunction.jpg)

「はやぶさ2」は、2018年11月下旬から12月末まで合(ごう)運用を行っています。ここでの「合(ごう)」とは、地球から見たときに探査機が太陽とほぼ重なる方向にある状況を指します。天文学における「合」と同じ意味です。合になると、太陽が放射する電波や太陽周辺のプラズマによって探査機との通信が難しくなる場合があります。このため、合の期間には、リュウグウへ降下するような運用は行いません。

2018年12月21日更新

[はやぶさ2プロジェクト]アストロダイナミクスと重力測定降下運用

![[はやぶさ2プロジェクト]アストロダイナミクスと重力測定降下運用](https://www.jaxa.jp/projects/images/topics_20181221_AstroDynamics.jpg)

これまでの「はやぶさ2」の運用のうちあまり報告がされていなかったことの1つにアストロダイナミクスがあります。宇宙工学では、宇宙機の運動や姿勢、軌道などを扱う飛行力学全般のことを「アストロダイナミクス」と呼んでいます。たとえば、2018年8月に行った重力測定降下運用で活躍しました。

2018年12月17日更新

赤外線天文衛星「あかり」、小惑星に水を発見 ―小惑星の進化過程に赤外線観測で迫る:リュウグウなど始原的小惑星を理解する大きな手がかりに―

神戸大学大学院理学研究科 惑星科学研究センターの臼井文彦 特命助教、宇宙航空研究開発機構 宇宙科学研究所の長谷川直 主任研究開発員、大坪貴文 宇宙航空プロジェクト研究員、東京大学大学院理学系研究科 天文学専攻の尾中敬名誉教授らの研究グループは、赤外線天文衛星「あかり」を用いて近赤外線で小惑星の観測を行い、地上の天文台からは観測できない波長2.7マイクロメートル付近にある含水鉱物の存在を示す特徴を、数多くの小惑星について世界で初めて捉えることに成功しました。得られたデータの詳しい解析から、リュウグウと同じC型小惑星の進化の過程を明らかにしました。本研究によって、太陽系の水の分布や小惑星の起源と進化だけでなく、地球の水や生命の起源への理解も進むと期待されます。

この研究成果は、12月17日に「Publications of the Astronomical Society of Japan」のAdvance Access(早期公開)として電子版に掲載されました。

[詳細はこちら]

2018年12月13日更新

[はやぶさ2プロジェクト]MINERVA-II1ローバの命名について

![[はやぶさ2プロジェクト]MINERVA-II1ローバの命名について](https://www.jaxa.jp/projects/images/topics_20181213_MNRV-II1.jpg)

2018年9月21日(日本時間)に「はやぶさ2」探査機から分離した2台のローバ(Rover-1A、Rover-1B)は、小惑星表面に着陸し、自律機能による小惑星表面撮像およびホッピング移動に成功しました。このたび、2台のローバに名前をつけました。

Rover-1Aは「イブー(HIBOU)」、Rover-1Bは「アウル(OWL)」です。

[命名についての詳細はこちら]

2018年12月7日更新

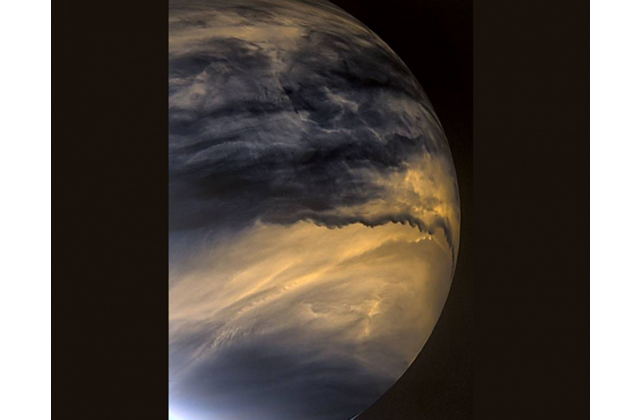

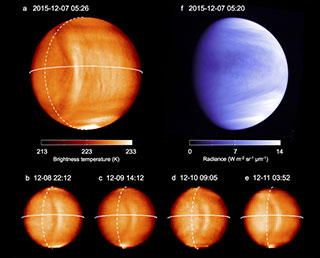

「あかつき」の観測から金星の低い雲の動きが明らかに

金星探査機「あかつき」に搭載されたIR2カメラのデータから金星夜面の風速を詳細に測定した結果、下層雲にまで太陽加熱による熱潮汐の影響が及んでいる可能性が初めて示唆されました。さらに、過去のデータと組み合わせることで、北緯30度から南緯30度範囲における下層雲運動の長期変動を初めて明らかにし、最大~30m/sもの風速変化があることがわかりました。金星の自転周期は数十年間に変化することが報告されています。このことから、太陽光による下層雲の加熱は数十年のタイムスケールでも変化することが考えられます。これらの結果は、金星大気のスーパーローテーションの仮説を立証する上で、重要なヒントとなるかもしれません。さらには金星大気の数値計算モデルを改良する上でも重要な観測データとなります。

本研究では、IR2のデータを元に大気下層での風速、それを導くために用いた下層雲に関するデータがデータベース化されました。作成されたデータベースは、世界中の研究者に対して公開されます。

本研究成果は、米国の天体物理学専門誌 Astrophysical Journal Supplement Series に掲載されます。

[詳細はこちら]

2018年10月30日更新

[はやぶさ2プロジェクト]小型モニタカメラが“クール!”な画像を撮影

![[はやぶさ2プロジェクト]小型モニタカメラが“クール!”な画像を撮影](https://www.jaxa.jp/projects/sas/hayabusa2/images/topics_20181030_TD1R3_CAMH.jpg)

タッチダウン1リハーサル3(TD1-R3)において探査機がリュウグウ表面に近づいたときに、CAM-H(小型モニタカメラ)での撮影を試みました。CAM-Hは皆さまからいただきました寄附金により製作・搭載されたもので、探査機側面の一番下の縁付近に取り付けられています。サンプラホーンの先端が撮影できますが、その背景も撮影することができます。

2018年10月25日更新

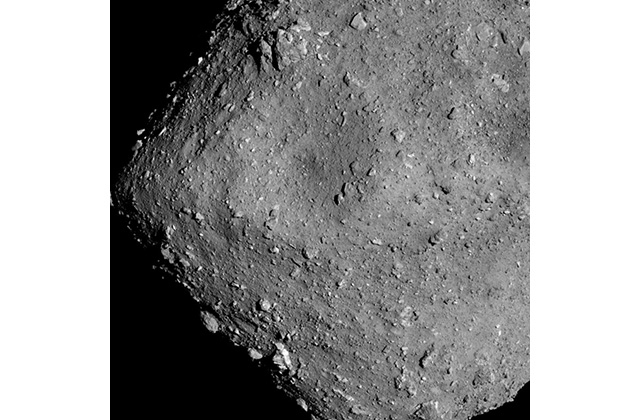

[はやぶさ2プロジェクト]リュウグウの最高解像度の画像(解像度更新:史上最高解像度)

![[はやぶさ2プロジェクト]リュウグウの最高解像度の画像(解像度更新:史上最高解像度)](https://www.jaxa.jp/projects/sas/hayabusa2/images/topics_20181025_hayabusa2.jpg)

2回目のタッチダウンリハーサル(TD1-R1-A)を10月14日〜16日に行いましたが、最低高度の22.3mに達した10月15日22:44(日本時間)の直前に、望遠の光学航法カメラでのリュウグウ表面撮影に成功しました(図1)。これは、これまでで最も高解像度の画像になります。

画像:望遠の光学航法カメラ(ONC-T)によって2018年10月15日、22:40 (日本時間)に撮影されたリュウグウ表面の様子。高度約42mからの撮影となる。

画像クレジット:JAXA, 東京大, 高知大, 立教大, 名古屋大, 千葉工大, 明治大, 会津大, 産総研

[続きはこちら]

2018年10月25日更新

[はやぶさ2プロジェクト]DPSにて「はやぶさ2」の特別セッションと記者会見を開催

DPSとは、Division for Planetary Sciences of the American Astronomical Societyというもので、米国天文学会の惑星科学部門のことです。この部門で行う会合のこともDPSと呼びますが、惑星の分野では世界最大の学会の1つになります。今年は、第50回目の会合( https://aas.org/meetings/dps50 )となりますが、10月21日~26日に米国テネシー州のノックスビルで開催されます。この会合で「はやぶさ2」の特別セッションが開催されることになりました。学会の1つのセッションが「はやぶさ2」だけの発表で行われることになります。「はやぶさ2」にとっては、このようなことは今回が初めてになります。さらに、学会の期間中に行われる記者会見でも「はやぶさ2」が取り上げられることになりました。

[続きはこちら]

2018年10月24日更新

[はやぶさ2プロジェクト]TD1-R3運用スケジュール

![[はやぶさ2プロジェクト]TD1-R3運用スケジュール](https://www.jaxa.jp/projects/sas/hayabusa2/images/topics_20181024_hayabusa2.jpg)

タッチダウン・リハーサルの3回目を10月23日から25日にかけて行います。今回のリハーサルの目的は、近距離での高度計測を行うLRF(レーザ・レンジ・ファインダ)による計測値を探査機の制御にフィードバックすることです。そして、条件が満たされれば、ターゲットマーカ(TM)の分離も行い、切り離したTMの追跡も試みます。これらのことを行うことで、約20mという低高度での航法誘導制御の精度を確認します。

[続きはこちら]

2018年10月20日更新

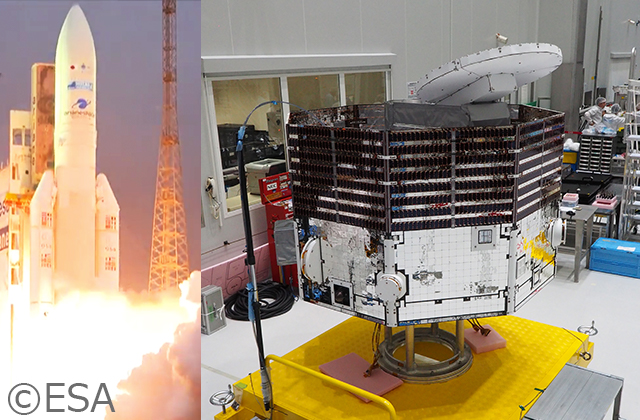

水星磁気圏探査機「みお」(MMO)の打上げ成功!

国際水星探査計画BepiColombo(べピコロンボ)ミッションの水星表面探査機(MPO)及び水星磁気圏探査機「みお」(MMO)を搭載したアリアン5型ロケットは、平成30年10月19日(金)22時45分28秒(現地時間)(10月20日(土)10時45分28秒(日本標準時))に、フランス領ギアナのギアナ宇宙センターから打ち上げられました。

ロケットは正常に飛行し、打上げから約26分47秒後に両探査機を正常に分離したことを確認しました。

今後BepiColomboは、約7年かけて水星に到着し、世界初となる2機の探査機の周回軌道への投入を行います。役目を終えた電気推進モジュールを分離した状態で水星周回軌道投入を行い、まず「みお」を投入し、その後MPOを投入し、科学観測を行います。

2018年10月19日更新

国際水星探査計画BepiColomboの打上げライブ中継は、10/20(土)10:00から!

欧州宇宙機関(ESA)の水星表面探査機「MPO(Mercury Planetary Orbiter)」と、JAXAの水星磁気圏探査機「みお」(MMO:Mercury Magnetospheric Orbiter)を搭載した、アリアン5ロケットの打上げは、10月20日(土)10時45分28秒(フランス領ギアナ現地時間 10月19日(金) 22時45分28秒)を予定しています。

JAXAでは、クールー宇宙基地(フランス領ギアナ)から行われる打上げの模様を、20日(土)10:00からライブ中継します。

現地クール―宇宙基地は深夜となります。打上げの模様を、ぜひインターネットを通してご覧ください。

| 番組放送時間 : | 10:00~12:00(日本時間 ) |

|---|---|

| 打上げ予定日時: | 日本時間 10月20日(土) 10時45分28秒 〔フランス領ギアナ現地時間 10月19日(金) 22時45分28秒〕 |

| 打上げ場所 : | クールー宇宙基地(フランス領ギアナ) |

※打上げ日時及び放送時間はミッションの状況等により、変更になる場合がございます。

2018年10月14日更新

[はやぶさ2プロジェクト]タッチダウン運用のスケジュール変更について

![[はやぶさ2プロジェクト]タッチダウン運用のスケジュール変更について](https://www.jaxa.jp/projects/sas/hayabusa2/images/topics_20181014_hayabusa2.jpg)

小惑星リュウグウ近傍でのこれまでの探査機運用結果を踏まえて、本年(2018年)10月末に予定していましたタッチダウンを延期して、来年1月以降に行うことにしました。

2018年内の今後の主要な運用は次のようになります。

- 10月14日~15日:TD1-R1-A(2回目のTDリハーサルに相当)

- 10月24日~25日:TD1-R3(3回目のTDリハーサルに相当)

- 11月下旬~12月 :合運用

1回目のタッチダウンを行う時期につきましては、上記のTD1-R3までの結果を踏まえて、合運用期間中に検討する予定です。

[続きはこちら]

2018年10月5日更新

[はやぶさ2プロジェクト]探査機から分離していくMASCOTの撮影に成功!

![[はやぶさ2プロジェクト]探査機から分離していくMASCOTの撮影に成功!](https://www.jaxa.jp/projects/images/tn_topics_20181005_MSC_ONC.jpg)

10月3日に、ドイツ・フランスによって開発された小型着陸機MASCOTの分離運用を行い、無事にリュウグウ表面に届けることができました。その後、MASCOTはリュウグウ表面で科学データを取得し、そのデータは探査機経由でMASCOTチームに伝送されています。今後、MASCOTチームによって科学的な解析がなされるものと思います。

探査機からは、3つの光学航法カメラ(ONC-T、ONC-W1、ONC-W2)を用いて、分離されたMASCOTを撮影する試みを行いました。画像データを探査機から取得したところ、ONC-W1とONC-W2で撮影された画像にMASCOTが写っていることが確認されました。

[続きはこちら]

2018年9月27日更新

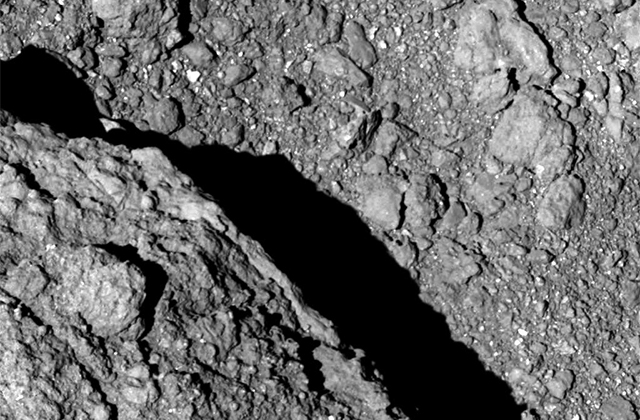

これまでで最高解像度のリュウグウ地表画像

はやぶさ2がMINERVA-II1の分離運用で降下した際に、望遠カメラONC-Tでは、これまでのリュウグウ表面の写真で最高解像度になる画像が撮られました。この画像を紹介します。

[続きはこちら]

2018年9月27日更新

MINERVA-II1が撮影した画像、第2弾!

2018年9月27日更新

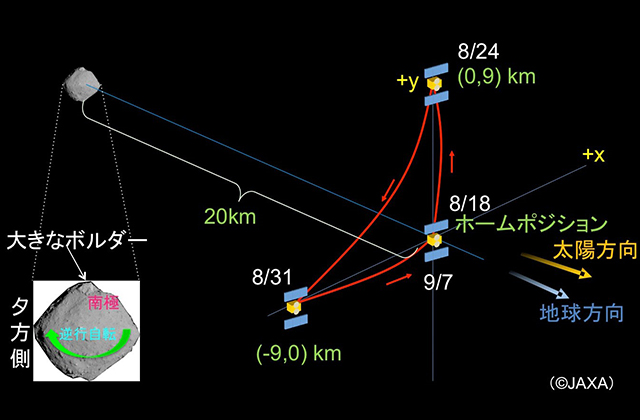

BOX-B運用で撮影されたリュウグウの画像

8月18日から9月7日にかけて、BOX-B運用というものを行いました。ここでは、BOX-B運用で撮影した画像をご紹介します。

[続きはこちら]

2018年9月22日更新

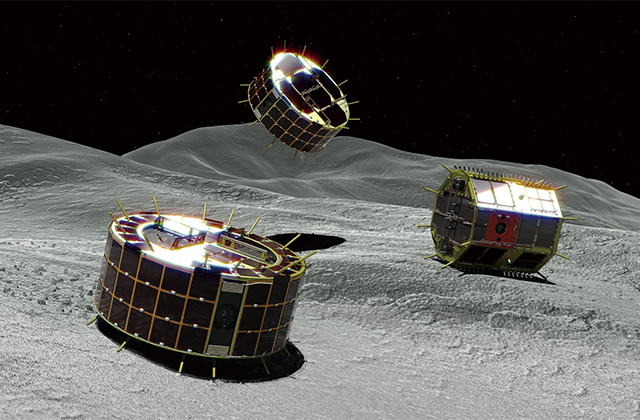

ミネルバII1、写真撮影・リュウグウ着地・ホップによる移動に成功!

9月21日に、「はやぶさ2」探査機から小型ローバ MINERVA-II1(ミネルバ・ツー・ワン)を分離しました(分離時刻は日本時間で13:06)。MINERVA-II1はRover-1AとRover-1Bの2機からなっていますが、2機とも小惑星リュウグウ表面に着地したことを確認しました。各ローバとも状態は正常で、撮影した写真や各種のデータを送ってきています。その写真等の解析で、ローバはリュウグウ表面を移動していることも確認できました。

MINERVA-II1の運用は今後も継続します。さらにデータを取得して、解析を進めて行く予定です。

[続きはこちら]

2018年9月19日更新

小型探査ローバMINERVA-II1

「MINERVA-II (MIcro Nano Experimental Robot Vehicle for Asteroid [the Second Generation])」は初代「はやぶさ」に搭載された探査ローバ「MINERVA」の後継機です。

「はやぶさ2」の底面には「MINERVA-II1」および「MINERVA-II2」の2つのコンテナが搭載されていて、「II1」には2機、「II2」には1機のローバが格納されています。9月に分離がおこなわれるのは「MINERVA-II1」の方です(「MINERVA-II2」の分離は来年に予定されています)。

[続きはこちら]

2018年9月15日更新

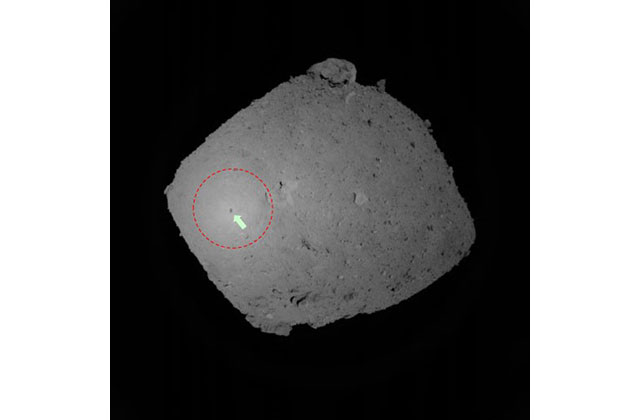

探査機の影と衝効果

最初のタッチダウンに向けて1回目の運用リハーサルを9月10日から12日にかけて行いました。実際の運用では、高度約600mくらいで探査機は上昇してしまいましたが、降下中に広角の光学航法カメラ(ONC-W1)で航法目的に撮影をしていました画像をリアルタイムで公開しました。最後に撮影された画像を図に示します。これは、9月12日の12:40(日本時間)頃に、リュウグウ表面から約635mで撮影されたものです。

画像:2018年9月12日12:40(日本時間)頃にONC-W1によって撮影されたリュウグウ。リュウグウ表面からの距離は約635m。この画像では、上がリュウグウの南極になっており、地球とは逆向きに自転している。赤い丸で囲んだ部分が明るくなっているのが衝効果。また、矢印で示す黒い点は「はやぶさ2」の影である。

画像クレジット:JAXA

[続きはこちら]

2018年9月12日更新

タッチダウン1 リハーサル1(TD1-R1)の結果について

最初のタッチダウンに向けて1回目の運用リハーサルを9月10日から行っており、9月11日から探査機はリュウグウに向けて降下をしていました。本日(9月12日)、最低高度に向けて降下をしていましたが、高度約600mで探査機は自律的に降下を中止して上昇に転じました。理由は、リュウグウ表面の反射率が低いことにより、小惑星表面と探査機の間の距離を計測していたレーザ高度計(LIDAR)の計測が出来なかったことに起因すると考えられます。

[続きはこちら]

2018年9月11日更新

タッチダウン1 リハーサル1(TD1-R1)のスケジュール

1回目のタッチダウンを10月下旬に計画していますが、それに向けた1回目のリハーサルを9月10日から12日にかけて行います。「タッチダウン1 リハーサル1」略してTD1-R1と呼んでいます。TD1-R1では、リュウグウ表面からの高度が40m以下まで接近します。そして、着地はせずに上昇します。今回のリハーサルの目的は、タッチダウンを行うための探査機運用について確認をすることと、リュウグウ表面を至近距離から撮影することでタッチダウン候補地点の安全性を確認することになります。

[続きはこちら]

2018年9月5日更新

小型モニタカメラで撮影したサンプラホーン

「はやぶさ2」には、多くの皆さまからいただきましたご寄付により製作・搭載した小型モニタカメラ(CAM-H、小型モニタカメラヘッドとも呼ぶ)が搭載されています。

このカメラを使って、8月14日にサンプラホーンの写真を撮影してみました。

画像:2018年8月14日に小型モニタカメラで撮影したサンプラホーン(画像クレジット:JAXA)

[続きはこちら]

2018年9月5日更新

BepiColombo計画の2機の水星探査機が最終状態に結合されました

欧州宇宙機関(ESA)とJAXAの国際協力ミッションである水星探査計画BepiColombo(ベピコロンボ)において、ESA担当の水星表面探査機(Mercury Planetary Orbiter: MPO)とJAXA担当の水星磁気圏探査機「みお」(Mercury Magnetospheric Orbiter: MMO)2機の探査機が打ち上げに向けた最終状態へと結合されました。間もなくMPOおよび推進モジュール(Mercury Transfer Module: MTM)への燃料充填が開始され、いよいよ打ち上げに向けた最終準備へと向かいます。探査機を載せたアリアン5ロケットの打ち上げ予定時刻は日本時間2018年10月20日10:45(打ち上げ場のあるクールー現地時間2018年10月19日22:45)です。

Credits: ESA-B.Guillaume

[続きはこちら]

2018年8月31日更新

「はやぶさ2」レーザ高度計一か月の成果

「はやぶさ2」搭載のレーザ高度計(LIDAR)が、小惑星リュウグウとの距離を初めて観測してからおよそ一か月が経ちました。図は、この間に取得されたデータを解析し、レーザがリュウグウ表面で反射した点を示したものです。通常、探査機の姿勢はレーザ高度計が赤道付近を向くように制御されていますが、この姿勢を自転軸に沿って動かす(姿勢スキャン)運用をこれまでに2回行いました。

画像クレジット: 国立天文台, JAXA, 千葉工大, 会津大, 日本大, 大阪大

[続きはこちら]

2018年8月31日更新

TIRによるリュウグウのサーモグラフィ

「はやぶさ2」搭載の中間赤外カメラ(TIR)による観測を行っています。図は、リュウグウ上空20km(ホームポジション)からTIRで撮像したサーモグラフィです。

1自転分撮像しましたが、赤い色が温度の高い地域を表しており、特徴的な地域の温度変化を捉えることができています。熱画像の特徴は、可視画像だと日陰でみえない領域まで見えるので、全体形状がよく分かることや、大きなクレータや巨大な岩塊など特徴的な地形も温度の違いとして見えることです。

画像:中間赤外カメラ(TIR)によって観測された小惑星リュウグウ。撮像日時は2018年6月30日16:02~23:45(JST)で、8分毎に1自転分撮影した。リュウグウ上空20 km(ホームポジション)からの撮影で、1ピクセルあたり約20mである。また、このときの太陽距離は0.987au(1au:太陽と地球の年平均距離で約1.496億km)。

画像クレジット:JAXA/足利大学/立教大学/千葉工業大学/会津大学/北海道教育大学/北海道北見北斗高校/産業技術総合研究所/国立環境研究所/東京大学/ドイツ航空宇宙センター/マックスプランク研究所/スターリング大学

[続きはこちら]

2018年8月31日更新

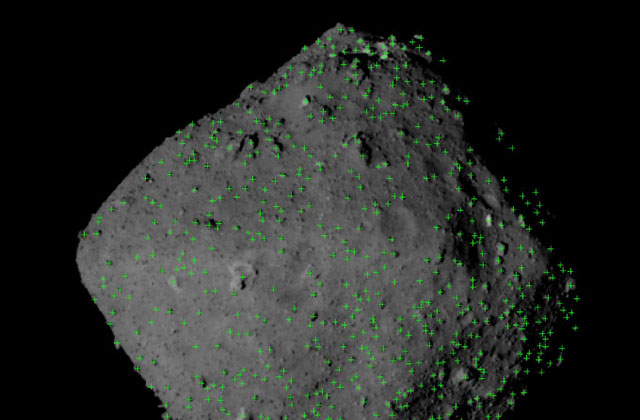

小惑星リュウグウの表面に多くある岩塊

小惑星リュウグウの表面には、予想以上に多くの岩塊があることが分かりました。小惑星イトカワでも多くの岩塊があったのですが、リュウグウの方が、面積あたりでもその個数が多いかもしれません。2018年6月30日にホームポジション(リュウグウから約20km離れたところ)から撮影した画像に基づいて見かけ上8mから10m以上の岩塊に緑色の印をつけたものが図です。

画像:リュウグウ表面上の岩塊の分布(正面の経度300度)。緑色のマークは見かけ上8mから10m以上の岩塊を示す。この図では、小惑星の北極が上向きになっている。

画像クレジット:近畿大/JAXA/東京大/高知大/立教大/名古屋大/千葉工大/明治大/会津大/産総研

[続きはこちら]

2018年8月31日更新

Box-C運用で撮影したリュウグウの画像

2018年8月29日更新

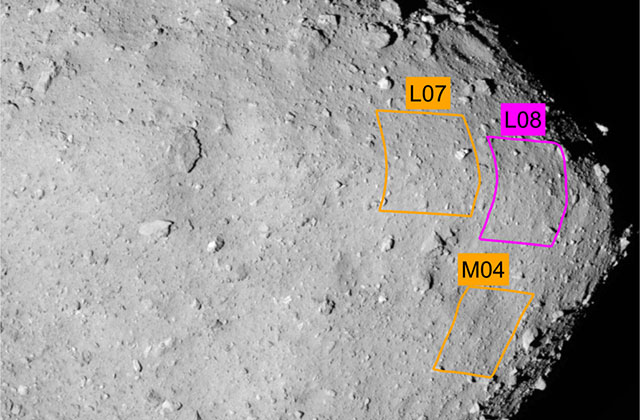

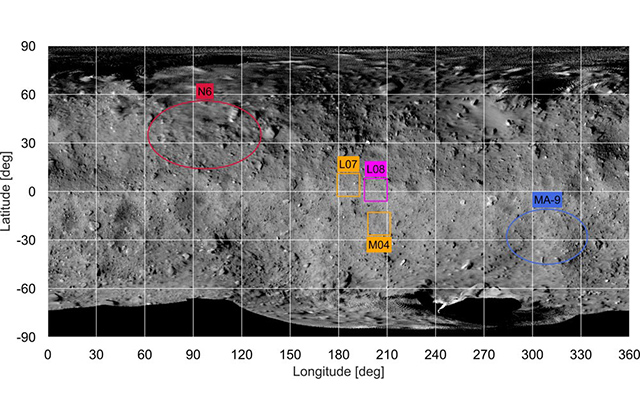

着地候補地点の決定!

2018年8月17日に着陸地点選定(LSS:Landing Site Selection)会議が開催され、タッチダウン、MASCOT、MINERVA-II-1の着地候補地点が決定されました。本記事では、着地候補地点と予定日をご紹介します。選定の詳細はまた機会をあらためてご紹介する予定です。

画像:リュウグウの地図に記された候補地点

画像クレジット:JAXA, 東京大, 高知大, 立教大, 名古屋大, 千葉工大, 明治大, 会津大, 産総研

[続きはこちら]

2018年8月7日更新

高度1kmから撮影したリュウグウ

小惑星探査機「はやぶさ2」は、6月27日にリュウグウに到着してから、7月20-21日にはBOX-C運用として高度6kmくらいまで降下し、8月1日には高度5kmほどの中高度運用を行いました。そして、8月6日からは、リュウグウの重力を計測するために、3回目の降下運用を行いました。

重力計測運用では、なるべく探査機の軌道・姿勢制御をせずにリュウグウの引力にまかせて探査機を運動させることを行います(自由落下、自由上昇)。そのようにしておいて探査機の運動を正確に把握すると、リュウグウからどのくらいの強さの引力を受けているのかが分かるのです。

探査機は、8月6日の11:00前(日本時間)にホームポジション(リュウグウからの距離が20km)から降下を開始しました。同日の20:30くらいには高度6000mに達し、そこから自由落下状態となりました。そして、8月7日の8:10頃に最低高度となる851mまで接近し、そこでスラスタを噴いて上昇に転じました。

画像:高度約1250mから望遠の光学航法カメラ(ONC-T)で撮影したリュウグウの表面。2018年8月7日、7:37頃(日本時間)に撮影。

画像クレジット:JAXA, 東京大, 高知大, 立教大, 名古屋大, 千葉工大, 明治大, 会津大, 産総研

2018年8月6日更新

OPNAVな人々

「はやぶさ2」は、地球から約3億kmも離れたリュウグウに無事に到着することができました。リュウグウの大きさはたった900m。3億km彼方の900mというのは、2万km先の6cmと同じです。つまり、日本からブラジルにある6cmの的を狙うのと同じことになります。非常に正確なナビゲーションが必要になりますが、それを実行したのが「はやぶさ2」プロジェクトメンバーの"OPNAVな人々"です。

OPNAVとは、英語でOptical Navigationの略です。"オーピーナブ"と呼んでいます。探査機と電波で通信をしつつ、探査機に搭載したカメラで目的地の天体を撮影して、探査機と目的の天体の両方の軌道を正確に推定する技術です。「はやぶさ2」では2018年5月のスタートラッカによるリュウグウ撮影の時にも行いました。

(詳しくはこちら)

写真:OPNAVな人々。2018年、6月23日、TCM07後のOPNAV作業終了後に撮影。最前列左から、津田、大西、大木、菊地、真ん中の列左から、加藤、谷口、松岡、最後列左から、竹内、宮原、大井、高尾(敬称略)。

画像クレジット:JAXA

2018年8月6日更新

平成30年度第一次気球実験の終了について

国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構(JAXA)は、大樹航空宇宙実験場において、平成30年度第一次気球実験を平成30(2018)年6月18日から8月10日までの期間で実施を予定しておりました。

しかしながら、今実験期間の間、気球放球・飛翔に適さない状況が継続し、また今後も回復する見込みがないため、今季予定していた4実験全てを実施せず、予定していた実験期間を終了することとなりました。

実験にご協力いただいた関係者の皆様に深く感謝いたします。

2018年7月31日更新

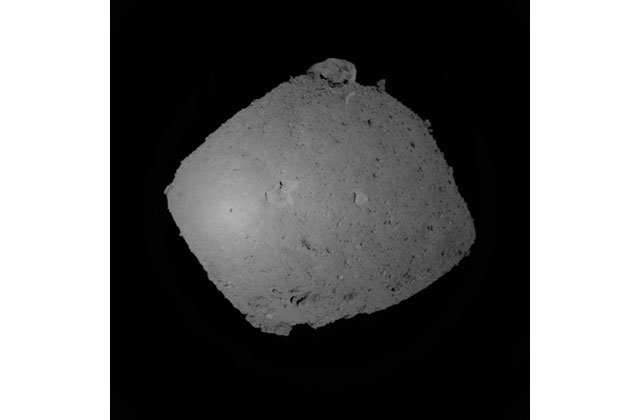

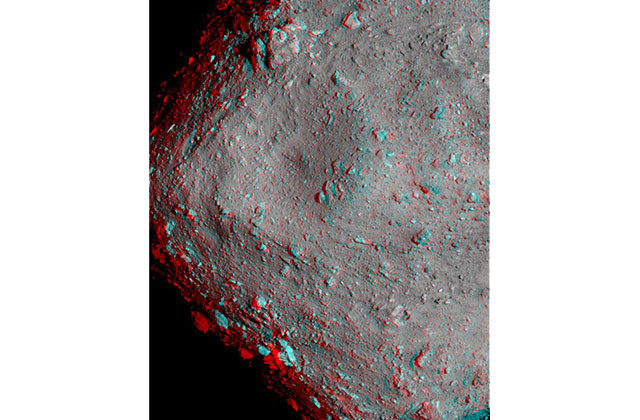

リュウグウの高解像度立体視画像

「はやぶさ2」が小惑星リュウグウ(Ryugu)に高度約6kmまで近づいた時に、リュウグウの自転に伴って、小惑星を見る角度が次第に変わる画像を撮影いたしました。

以前に撮影した画像と、もう一枚違う角度からの画像を使って、立体視ができる赤青の合成画像を新しく作成しております。

赤青立体メガネ(右目が青、左目が赤)で見ると、リュウグウの全体形状と表面の地形が立体的に把握できます。

画像の中央のリュウグウの赤道に沿った張り出しや、表面のあちこちにある大小さまざまな岩塊(ボルダー)の作る凸凹、クレーターのような円形の窪みなど、様々な地形がリュウグウの表面にあることがわかります。

画像:高度約6kmから望遠の光学航法カメラ(ONC-T)によって撮影した画像から作成した、リュウグウの赤青立体視画像。2018年7月20日撮影。

画像クレジット:JAXA, 会津大, 東京大, 高知大, 立教大, 名古屋大, 千葉工大, 明治大, 産総研

2018年7月27日更新

水星の謎に迫る!国際水星探査計画BepiColomboの打ち上げが10月19日に決定しました!

国際水星探査計画BepiColombo(ベピコロンボ)は、JAXA担当の水星磁気圏探査機「みお」と欧州宇宙機関(ESA)担当の水星表面探査機MPO(Mercury Planetary Orbiter)と、2つの周回探査機で水星の総合的な観測を行う日欧協力の大型ミッションです。

このBepiColomboミッションの探査機を搭載するアリアン5型ロケットの打上げ日時が、2018年10月19日(金)22時45分(フランス領ギアナ現地時間、日本時間は20日(土)10時45分)に決まりました。

打ち上げは、フランス領ギアナのクールー宇宙基地です。

※日時は準備作業の状況や天候等により変更になる可能性があります。

2018年7月25日更新

高度約6kmから撮影したリュウグウ

「はやぶさ2」は、6月27日に小惑星リュウグウ(Ryugu)に到着しましたが、その後、小惑星から約20km離れた地点(ホームポジション)に滞在して、リュウグウの観測を続けていました。高度20kmでホバリングをしていたわけです。そして、7月16日の週には、このホバリングの高度を下げるという運用を行いました。最終的には、高度が6kmを切るくらいまで下がりました。

これまでホームポジションから撮影されていた画像と比べると、解像度が約3.4倍上がっており、1画素が約60cmに対応します。画像中央付近にリュウグウ表面で最大のクレーターが写されていますが、“すり鉢”のような形をしていることがよく分かります。また、リュウグウの表面が非常に多数の岩塊(ボルダー)に覆われていることも分かります。この写真は、着陸地点を選ぶ上でも重要な情報となります。

画像:高度約6kmから撮影したリュウグウ。2018年7月20日、16時頃(日本時間)に望遠の光学航法カメラ(ONC-T)によって撮影。

画像クレジット:JAXA, 東京大, 高知大, 立教大, 名古屋大, 千葉工大, 明治大, 会津大, 産総研

2018年7月17日更新

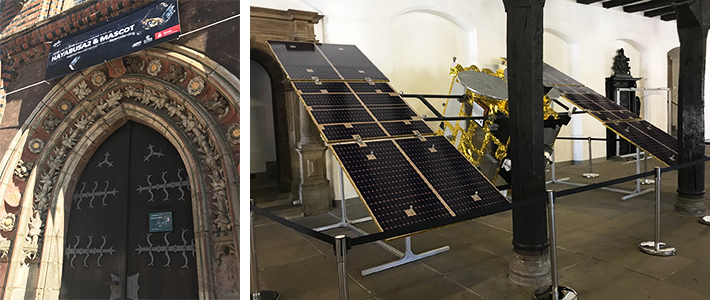

ドイツ・ブレーメン市庁舎で、小惑星探査機「はやぶさ2」と小型着陸機MASCOTの特別展示を実施(7月10日~10月14日)

小惑星探査機「はやぶさ2」とDLR(ドイツ航空宇宙センター)とCNES(フランス国立宇宙研究センター)が開発した「はやぶさ2」搭載の小型着陸機MASCOTの特別展示が、7月10日(火)から10月14日(日)まで、世界遺産でもあるドイツ・ブレーメン市庁舎で行われています。

ブレーメン市は、宇宙や科学の研究が盛んなところで、今年10月には世界最大の国際宇宙会議(IAC:International Astronautical Congress)の開催を予定しており、チームドイツとしてDLR他、宇宙関係企業により宇宙産業の活性化に積極的に取り組んでいます。

機会がありましたら、歴史的価値のある市庁舎内に設置された「はやぶさ2」とMASCOTの模型および展示物をぜひご覧下さい。

小惑星探査機「はやぶさ2」は、6月27日(水)午前9時35分(日本時間)に、小惑星リュウグウに到着し、現在は小惑星リュウグウから20km離れた「ホームポジション」で今後の運用に備えた様々な機能確認を行っています。

小型着陸機MASCOTは、2018年10月ごろ小惑星リュウグウに降ろされ、4つの観測装置でリュウグウ表面の調査を予定しています。

2018年7月11日更新

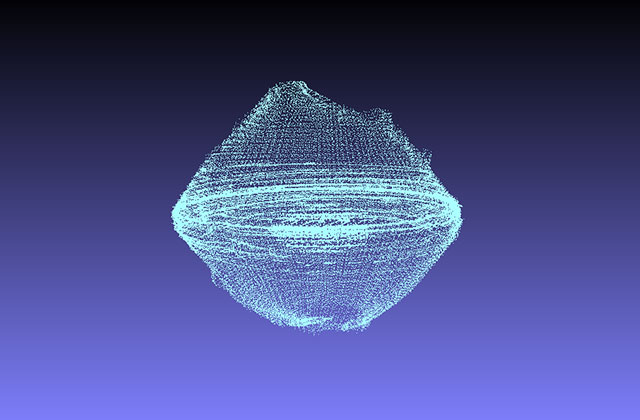

リュウグウの形状モデル初期バージョンが完成

「はやぶさ2」プロジェクトの形状モデルチームでは、ONC-T(望遠の光学航法カメラ)で撮影した画像などをもとに、リュウグウの三次元形状を計測して、形状モデルを作成する作業を進めています。

リュウグウの形状は、この小惑星の成り立ちを考える上で基本的な情報の一つであるとともに、今後の探査機の運用のためにも重要です。

画像:会津大によるリュウグウの形状モデル。

画像クレジット:会津大, 神戸大(形状モデル作成), Auburn University(動画作成), JAXA

2018年7月11日更新

ホームポジションから見たリュウグウ

小惑星リュウグウから20㎞離れた「ホームポジション」に到着したはやぶさ2探査機は、今後の運用に備えた様々な機能確認を行ってきました。

その中でリハーサル観測として撮られた画像をご覧ください。

画像: ONC-Tによって距離約20kmから撮影されたリュウグウ。2018年6月30日23:13(日本時間)頃の撮影。

画像クレジット:JAXA, 東京大, 高知大, 立教大, 名古屋大, 千葉工大, 明治大, 会津大, 産総研

2018年6月29日更新

リュウグウ到着!

2018年6月27日(水)、午前9時35分(日本時間)、「はやぶさ2」が目的の小惑星リュウグウに到着しました。

2014年12月3日に種子島宇宙センターから打ち上げられてから1302日目の到着です。

イオンエンジンの運用が終わった2018年6月3日から、小惑星接近誘導が開始されました。光学電波複合航法により、正確に小惑星を目指していきます。途中、探査機の速度制御のための化学エンジン(スラスタ)の噴射(TCM:Trajectory Correction Maneuver)を9回行いましたが、第10回目のTCMを上記の時刻に行いました。その結果、リュウグウに対する相対速度が1cm/s以下になったことが確認され、到着と判断されました。

「はやぶさ2」は、これからしばらくの間はリュウグウの近くに留まり、観測したり、ランダー・ローバーを降ろしたり、タッチダウンしたりインパクタの実験を行ったりします。いろいろと難しい運用や長時間連続運用も行うことになりますが、リュウグウを徹底的に調べていく予定です。

リュウグウ到着記念の集合写真(2018年6月27日)

2018年6月14日更新

920kmの距離から見たリュウグウ

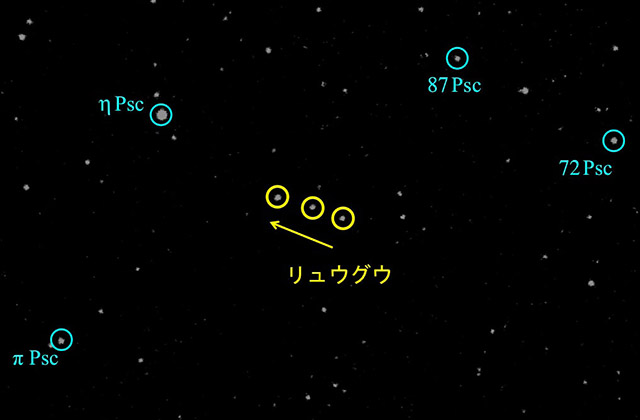

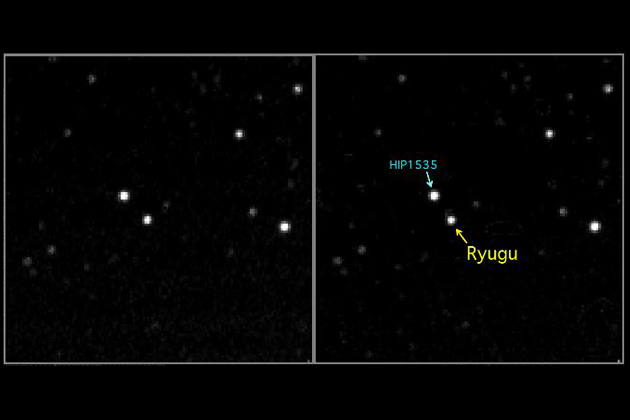

「はやぶさ2」は順調にリュウグウへ近づいています。2018年6月13日に、約920kmの距離からONC-T(望遠の光学航法カメラ)で撮影したリュウグウを図に示します。画像の中心に明るく輝いている天体がリュウグウです。 6月6日 、 6月10日 、そして今回と、リュウグウが移動している様子が分かります。リュウグウの等級は約-6.6等になりました。

図:2018年6月13日に、ONC-Tによって撮影されたリュウグウ

2018年6月11日更新

1500㎞の距離から見たリュウグウ

「はやぶさ2」は光学電波複合航法によって小惑星接近を続けています。

2018年6月10日に、約1500kmの距離からONC-T(望遠の光学航法カメラ)でリュウグウを撮影しました。画像の中心に明るく輝いている天体がリュウグウです。6月6日に撮影した画像と比較すると、リュウグウが見えている位置が異なっていることが分かります。

図:2018年6月10日に、ONC-Tによって撮影されたリュウグウ

2018年6月11日更新

LIDARを約2年ぶりに立ち上げました

「はやぶさ2」に搭載されているレーザ高度計(LIDAR)に約2年ぶりに電源を入れて、正常に動作するかの確認(健全性確認)を行いました。

LIDARは、照射したレーザがターゲット面で散乱されて帰ってくるまでの時間から、ターゲットまでの距離を測る装置です。この距離から探査機の位置を確認したり、天体表面の凹凸を計測したり、ターゲットの反射率を求めたりします。宇宙空間では光を返してくれるターゲットがいないため、クルージング中はLIDARの電源は切られていました。

「はやぶさ2」は日々リュウグウに近づいて行っています。まもなく、LIDARが距離を測れるようになり、データが下りてくる日が期待されます。

2018年6月8日更新

水星磁気圏探査機MMOの愛称が決まりました

今年度中に打上げ予定の「水星磁気圏探査機MMO(Mercury Magnetospheric Orbiter)」の愛称を約2か月間にわたり募集し、6,494件のご応募をいただきました。選考の結果、MMOの名称は「みお」(ローマ字表記「MIO」)に決定いたしました。たくさんのご応募をいただき、誠にありがとうございました。「みお」とご提案いただいた方全員に、7月以降に記念品を送付する予定です。

「みお」とMPO※はアリアン5型ロケットで一緒に打ち上げられ、水星到着後に分離して、協力しながら約1年間の観測を行う予定です。

※水星の表面・内部の観測を行う「水星表面探査機(Mercury Planetary Orbiter:MPO)」、水星の磁場・磁気圏の観測を行う「水星磁気圏探査機みお」)

「みお」の選定理由

| 1. | 「みお」は河川や海で船が航行する水路や航跡の意味をもつことから、これまでの探査機の研究開発の道のりを示すとともに、これからの航海安全を祈る愛称であること。 |

|---|---|

| 2. | 古くより船が航行するときの目印にする標識を澪標(みおつくし)と云い、和歌では「身を尽くし」の掛詞になることから、努力と挑戦を続けるプロジェクトメンバーの思いを表していること。 |

| 3. | 水星の磁気圏によって変化する太陽風のプラズマの流れのなかでMMOは探査する。この状況と船が流れの中を進むイメージが合致すること。 |

| 4. | 海外の方にも発音しやすいこと。 |

図:「みお」と水星の想像図

2018年5月15日更新

スタートラッカによるリュウグウの撮影に成功!

「はやぶさ2」はリュウグウ到着に向けてイオンエンジンの運用をおこなっていますが、5月11日、イオンエンジンをいったん停止して、スタートラッカによってリュウグウの撮影を行いました。これは、探査機からリュウグウの方向を観測することによって光学航法を行うためです。

撮影は、5月11日から14日にかけてほぼ1日おきに3回行い、1回の撮影では、数時間の間に3枚の画像を取得しました。撮影はすべて成功し、写っていたリュウグウの位置を正確に計測しました。

このデータを使って、リュウグウと「はやぶさ2」の軌道を正確に求める作業を開始しています。

2018年5月2日更新

「はやぶさ2」プロジェクトメンバー、第50回市村賞を受賞

第50回市村賞の市村学術賞・貢献賞を、「はやぶさ2」プロジェクトのメンバーである津田雄一プロジェクトマネージャ、大野剛研究開発員、三桝裕也研究開発員が受賞しました。

受賞した研究テーマは「ソーラーセイル技術を用いた無燃料姿勢制御の実現」です。

写真は、2018年4月16日に帝国ホテルにて行われた授賞式の模様です。

※市村賞:公益財団法人市村清新技術財団が、産業分野や学術分野の発展・進展に貢献・功績のあった技術研究者・グループに贈呈している賞です。市村産業賞と市村学術賞がありますが、今回受賞しました市村学術賞とは、「大学ならびに研究機関で行われた研究のうち、学術分野の進展に貢献し、実用化の可能性のある研究に功績のあった技術研究者またはグループに贈呈」されるものです。

2018年5月2日更新

「はや2NOW」公開

小惑星探査機「はやぶさ2」は、現在、小惑星リュウグウ(Ryugu)到着の最終準備段階に移行しています。

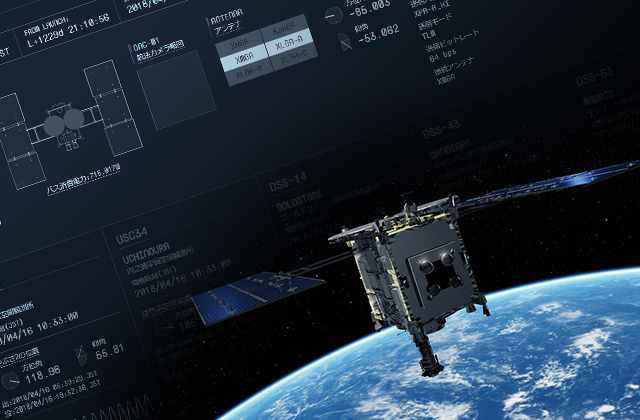

「はやぶさ2」とは、地上局にある大きなアンテナを用いて電波で通信しています。その状況がリアルタイムでわかるウェブコンテンツ「はや2NOW(Haya2NOW)」が出来ました。

ご注意:

「はや2NOW」は広報用のウェブコンテンツです。探査機が正常でも、お使いのウェブブラウザの設定やネットワークの状況によっては、正しく表示されないことがあるかもしれません。また、システムのメンテナンス等のため一時停止する場合があります。そのような場合にはしばらく時間をおいてからアクセスしてみてください。

2018年5月2日更新

オーストラリア気球実験B18-03の実施終了について [エマルションガンマ線望遠鏡による宇宙ガンマ線観測(GRAINE)]

![オーストラリア気球実験B18-03の実施終了について [エマルションガンマ線望遠鏡による宇宙ガンマ線観測(GRAINE)]](https://www.jaxa.jp/projects/sas/balloon/images/topics_20180507.jpg)

JAXAは、2018年4月26日(木)午前6時03分に、エマルションガンマ線望遠鏡による宇宙ガンマ線観測を目的として、オーストラリア気球実験の2号機※を、オーストラリア連邦北部準州のアリススプリングス空港敷地内より放球しました。気球は、放球2時間後に高度38.0kmに到達しました。

その後、十分な観測時間を確保するため、ヘリウムガスを排気して高度を下げながら風速が遅い高度で飛翔を続けました。15時間余の飛翔後、午後10時47分に指令電波により切り離された気球及び搭載機器部は、クイーンズランド州ロングリーチの南西約250kmに緩降下しました。

放球時の地上気象状況は、天候:晴れ、風速毎秒3.0m、気温:摂氏12.9度でした。

※気球は、重量405kgの観測機器をガンマ線の空気による吸収が少ない高高度に打ち上げることができる満膨張体積300,000m3(直径88m)の大型気球です。

2018年4月10日更新

大気球実験B18-02の実施終了[気球によるMeVガンマ線天体国際共同観測(SMILE-II+)]

![大気球実験B18-02の実施終了[気球によるMeVガンマ線天体国際共同観測(SMILE-II+)]](https://www.jaxa.jp/projects/sas/balloon/images/topics_20180410.jpg)

2018年4月7日(土)午前5時54分(日本標準時)に、気球によるMeVガンマ線天体国際共同観測を目的として、オーストラリア気球実験の初号機を、オーストラリア連邦北部準州のアリススプリングス空港敷地内より放球しました。この気球は重量511kgの観測機器をMeVガンマ線の空気による吸収が少ない高高度に打ち上げることができる満膨張体積500,000 m3(直径105 m)の大型気球です。

気球は、放球2時間20分後に高度39.6kmで水平浮遊状態に入りました。26時間余の飛翔後4月8日(日)午前10時37分に指令電波により切り離された気球及び搭載機器部は、アリススプリングス南南東約190kmに緩降下しました。

放球時の地上気象状況は、天候:晴れ、風速毎秒2.5m、気温:摂氏16.5度でした。

2018年3月1日更新

「はやぶさ2」がリュウグウの撮影に成功しました

2018年2月26日、「はやぶさ2」搭載のONC-T(望遠の光学航法カメラ)により、目的地である小惑星リュウグウ(Ryugu)の撮影に成功しました。撮影は、日本時間で正午から翌27日の午前9時まで行われ、300枚ほどの撮影がなされました。

「はやぶさ2」は現在、イオンエンジンの運用を行い、予定通りの軌道上を飛行しています。

2018年2月20日更新

水星磁気圏探査機MMO「愛称」&メッセージを募集!

2018年10月の打ち上げが迫る水星磁気圏探査機MMOに、皆さまにより親しみをもって応援していただくため、探査機の愛称を募集します。選定愛称をご提案いただいた方には認定証および記念品をお送りいたします。

また、水星磁気圏探査機MMOの本体に載せる「メッセージ」を同時に募集します。世界中のみなさまよりメッセージや寄せ書き、イラスト、動画や音声などベピコロンボ水星探査ミッションへの熱い想いを募り、水星磁気圏探査機MMOの一部に記録、搭載します。灼熱の惑星・水星に負けないくらい熱いメッセージを募集します。

どなたでもご参加いただけますので、キャンペーンサイトより奮ってご応募ください。

2018年2月15日更新

明滅するオーロラの起源を「あらせ」が解明

東京大学大学院理学系研究科の笠原慧准教授をはじめとする研究チームは、ジオスペース探査衛星「あらせ」(ERG)の電子・プラズマ波動データを解析し、明滅するオーロラ*の源たる物理プロセスの同定に成功しました(図 © ERG science team)。これまでにない高精度で磁気圏の電子の分布を計測することにより、磁気圏内を往復運動する電子がプラズマ波動によって揺さぶられ地球の大気に向けて降り注いでいくという物理プロセスが、明瞭に示されました。

電子の降り込みがいつ、どこで起きるかを、今後より詳細に調べることで、オーロラと宇宙プラズマ物理過程の詳細や多様性の理解が進むと期待されます。

*脈動オーロラ、 pulsating aurora:明滅するオーロラは、磁気圏の高エネルギー電子が高度100km程度の上層大気に向けて降ったり止んだりすることで生じていますが、その間欠的な降り込みを起こす物理プロセスを観測的に捉えることは、これまで非常に困難でした。

2017年12月7日更新

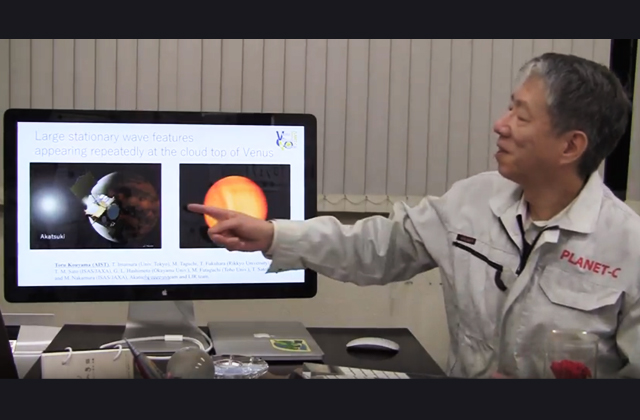

金星探査機「あかつき」 金星周回軌道投入から2周年(2地球年)を迎えました!

金星探査機「あかつき」は、金星周回軌道投入(2015年12月7日)から2周年(2地球年)を迎えました。プロジェクトマネージャの中村正人教授から、皆様に向けた動画メッセージを掲載しました。

[続きはこちら]

2017年9月25日更新

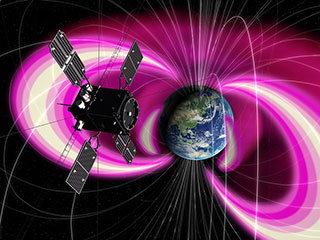

「あらせ」大規模太陽フレアより発生した宇宙嵐を観測

ジオスペース探査衛星「あらせ」および連携地上ネットワーク観測は、2017年9月4日から10日にかけて発生した大規模な太陽フレアに伴う宇宙嵐の発生から終息までの一連の貴重な科学データを取得することに成功しました。

「あらせ」が取得したデータは、宇宙嵐が最も発達したと思われるタイミングで放射線帯外帯の消失を、宇宙嵐による乱れが鎮まる時期には高いエネルギーをもつ電子が増加して放射線帯外帯が再形成することを示しています。また、再形成された放射線帯外帯の電子の強度は、宇宙嵐が起こる前よりも強くなっていることがわかりました。

データの解析は現在も続いており、他の観測結果と合わせて、宇宙嵐にともなう放射線帯で何が起こったのかについて詳しく調べています。解析から得られた新しい知見は、宇宙天気予報の精度を向上させる基礎となるでしょう。

2017年9月19日更新

「ひので」がとらえた大規模フレアのX線動画の公開

2017年9月6日から11日(いずれも日本時間)にかけて計4回、太陽で大規模フレア(爆発現象)が発生しました。9月6日のフレアは太陽面の中央付近で起こりましたが、その後、フレアを起こした活動領域は太陽の自転により西(向かって右)側へ移動し、11日のフレアは太陽の縁で起こりました。9月6日と11日に起こった大規模フレアについて、太陽観測衛星「ひので」はX線観測により、その爆発の瞬間をとらえることに成功しました。その時の動画が2017年9月15日付けで公開されました。

2017年9月12日更新

小惑星探査機「はやぶさ」発信の遅延回復と電力制御の両立を目指した列車走行試験について

JAXA、公益財団法人鉄道総合技術研究所(鉄道総研)、東急テクノシステム株式会社は、列車の遅延回復と小惑星探査機「はやぶさ」の技術に端を発した列車の電力デマンド制御技術に関する共同研究を行っています。

この度、その基礎検証のため、東京急行電鉄株式会社のご協力のもと、列車走行試験を行った結果、制御開始時刻から約30分間で、制限値付近まで電力デマンドを下げ、その後の約1時間、電力デマンドを制限値付近で管理できることを実証しました。

今回の走行試験により、最も遅れている列車の遅延を最優先に回復させる、遅延回復制御を行う準備は完了したと考えており、利便性と電力管理の両立がはかれるめどを得ました。

2017年8月29日更新

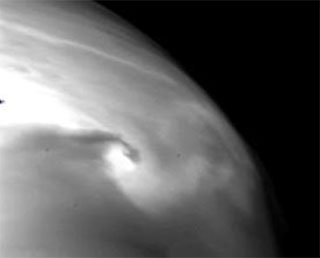

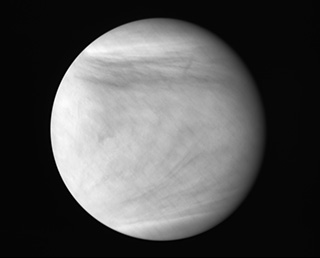

金星大気に未知のジェット気流を発見

金星を周回する金星探査機「あかつき」の観測データから、金星の赤道近くの大気中に周囲より速いジェット気流が起きていることが発見されました。

JAXAと北海道大学などの研究チームは、「あかつき」の観測データから、2016年のある時期に、中・下層雲領域(高度45-60km)の風の流れが赤道付近に軸をもつジェット状(※1)を発見し、赤道ジェットと命名しました。

これまで、この高度帯の風速は、水平一様性(※2)が高く時間変化も少ないと考えられてきましたが、予想外に大きな変動があることが、「あかつき」の観測による今回の研究ではじめて明らかになりました。

金星の大気は地面から雲頂(高度約70km)にかけて急激に増加し、自転をはるかに上回る速さで流れる「スーパーローテーション」と呼ばれる状態になっているが、そのメカニズムはまだ解明されていません。今回発見された赤道ジェットの形成を理論や数値計算に取り入れることで、その謎に一歩迫れると考えられます。

(※1)ジェット:帯状に速くなっている流れのこと。通常、最も速いところ(ジェットの軸)を中心になだらかに遅くなる。

(※2) 水平一様性:水平方向にほぼ同じである場合、水平一様性があるという。※1のとおり、ジェットは速いところと遅いところがあるので、ジェットにともなう風速には水平一様性はない。

2017年8月22日更新

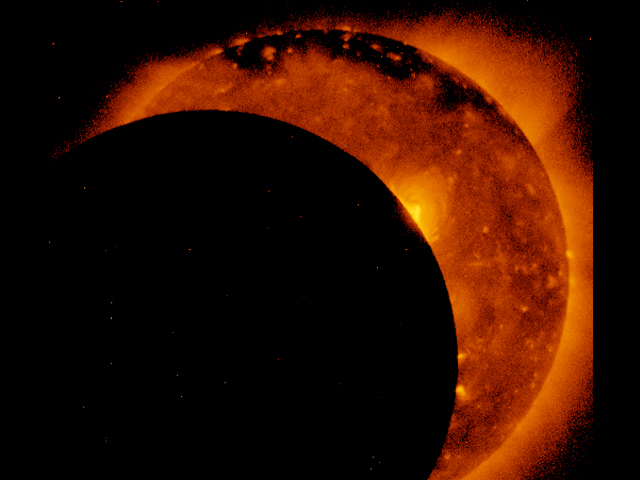

太陽観測衛星「ひので」が撮影したアメリカ横断皆既日食の画像・動画を公開

国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構(JAXA)、自然科学研究機構国立天文台、および米国航空宇宙局(NASA)は、8月22日(日本時間)に太陽観測衛星「ひので」がアメリカ横断皆既日食の際に撮影した画像・動画を公開しました。

公開した画像・動画は、「ひので」が平成29年8月22日午前2時頃(日本時間)に高度680kmで太平洋(アメリカ西海岸沖)の上空を飛翔している際、搭載されているX線望遠鏡(XRT)で撮影したものです。X線で輝く太陽コロナを背景に、新月状態の黒い月が太陽の南西(画像の右下側)から現われ、北東(画像の左上側)に向けて太陽面を横切っていく様子がとらえられています。「ひので」から見た日食は、最大食分0.714の部分日食でした。「ひので」の飛行速度は時速約27,000kmと非常に早いため、部分日食の開始から終了まで、わずか約15分です。

2017年7月6日更新

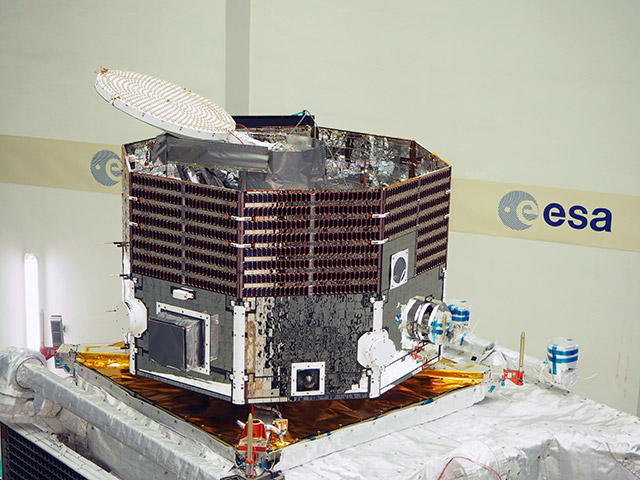

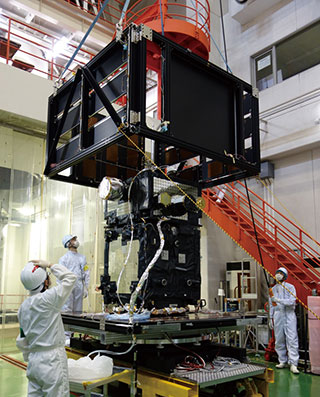

水星磁気圏探査機(MMO)の開発状況と今後の予定

水星磁気圏探査機(MMO)は2015年4月中旬にJAXA相模原キャンパスを出発し、欧州宇宙機関(ESA)に到着しました。

ESAでは、2016年6月にオランダの欧州宇宙技術研究センター(ESTEC)でMMO-MPO接続試験を行い、2017年2月に初期運用模擬試験を行いました。

2017年3月からは全機結合試験を行っており、機械環境試験後のMMO単体健全性確認後、2018年には射場(フランス領ギアナ)へ輸送され、2018年10月に打ち上げを予定しています。

詳細はこちらをご覧ください。

2017年6月26日更新

大気球実験B17-04の実施終了[新型ロードテープ気球飛翔試験]

![大気球実験B17-04の実施終了[新型ロードテープ気球飛翔試験]](https://www.jaxa.jp/projects/sas/balloon/images/topics_20170626.jpg)

JAXAは、2017年6月24日(土)午前3時33分に、新型ロードテープ*を用いた気球飛翔性能試験を目的として、2017年度第一次気球実験の2号機を、連携協力拠点である大樹航空宇宙実験場より放球しました。この気球は満膨張体積5,000 m3(直径23 m)の大型気球で、毎分およそ330 mの速度で上昇しました。

気球は、放球1時間30分後に大樹航空宇宙実験場東方約50 kmの太平洋上において高度24 kmで水平浮遊状態に入りました。その後午前6時9分に指令電波により切り離された気球及び制御機器部は、大樹航空宇宙実験場南東約20kmの海上に緩降下し、午前6時50分までに回収船によって回収されました。

放球時の地上気象状況は、天候:晴れ、風速毎秒1.5 m、気温:摂氏11.7度でした。

*気球の縦方向(経線方向)には、ロードテープという気球の骨格の役割を果たすテープが複数本挿入されています。高度30km以上の成層圏を飛翔する大気球の製作において、気球に重い実験装置を吊り下げるためには強度が強く伸びのないロードテープが必要で、これまでは外国製の製品を使用してきました。今回はより軽い国産品として新規開発されたロードテープを使用した大気球の飛翔性能試験を行いました。

2017年6月23日更新

大気球実験B17-02の実施終了[成層圏における微生物捕獲実験]

![大気球実験B17-02の実施終了[成層圏における微生物捕獲実験]](https://www.jaxa.jp/projects/sas/balloon/images/topics_20170623.jpg)

JAXAは、2017年6月23日(金)午前4時47分に、成層圏における微生物捕獲を目的*として、2017年度第一次気球実験の初号機を、連携協力拠点である大樹航空宇宙実験場より放球しました。この気球は満膨張体積30,000 m3(直径42 m)の大型気球で、毎分およそ330 mの速度で上昇しました。

気球は、放球1時間30分後に大樹航空宇宙実験場東南東約40kmの太平洋上において高度28 kmで水平浮遊状態に入りました。その後午前6時50分に指令電波により切り離された気球及び微生物採取装置は、大樹航空宇宙実験場南東約15 kmの海上に緩降下し、午前7時40分までに回収船によって回収されました。

放球時の地上気象状況は、天候:くもり、風速毎秒1.5 m、気温:摂氏15.5度でした。

*成層圏における微生物の存在は、これまでにも地球大気の上部(成層圏、中間圏)での微生物採取により数例報告されています。大気上部に存在する生物種の把握や、その分布を明らかにすることは、地球生物圏の上端がどのようになっているのかを知る上で非常に重要な知見となります。今回の実験では、気球から切り離された微生物採集装置がパラシュートにより降下する間の微生物採取を目的としています。採取後は、採集装置中の微生物・微粒子試料の分析を実施します。

2017年3月29日更新

「あらせ」定常運用へ移行

ジオスペース探査衛星「あらせ」(ERG)は、打ち上げ後、軌道上での衛星システムの機能・性能を確認が完了し、全観測機器の立ち上げが完了したこと、観測計画ツール類の動作が確認できていることから、初期運用フェーズを終了し、定常運用へ移行しました。

「あらせ」の状態は正常で、搭載されている科学観測機器はすべて順調に観測を開始しています。

2017年3月3日更新

「あかつき」搭載の2つのカメラ、科学観測を休止

金星探査機「あかつき」には5つのカメラが搭載されています。このうち2つのカメラ(1μmカメラと2μmカメラ)について、JAXAは科学観測を休止することを決定しました。他のカメラ(中間赤外カメラ、紫外イメージャ、雷・大気光カメラ)は正常に観測を継続しています。

2017年1月25日更新

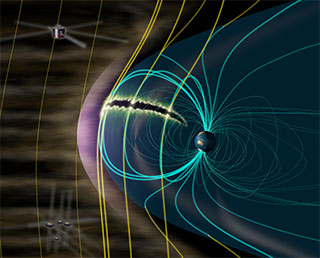

「ひさき」、太陽風の影響が木星磁気圏の内部にまで及んでいることを証明

惑星分光観測衛星「ひさき」の観測から、太陽系最強を誇る木星磁気圏の内部にまで太陽風が影響を及ぼしていることが示されました。強力な木星磁気圏の内部深くに守られている木星の近くには太陽風の影響など及ぶはずがないという従来の考えを覆す観測結果です。

太陽風が木星の磁気圏に及ぼす影響を調べるには、長時間、継続して、木星磁気圏を観測する必要があります。惑星観測専用の宇宙望遠鏡である「ひさき」の特徴を生かした、一ヶ月以上にもわたる観測によって達成できた「ひさき」ならではの成果といえます。

太陽風が木星磁気圏内部まで入り込むプロセスを明らかにするため、研究チームは現在、NASAの木星探査機「JUNO」とJAXAの「ひさき」による同時・その場観測を行うべく、海外の研究者らと協力して、準備を進めています。

この研究内容は、Geophysical Research Lettersにて2016年12月20日に公表されました。

2017年1月23日更新

「あらせ」クリティカル運用期間を終了、初期運用へ

ジオスペース探査衛星「あらせ」(ERG)は、軌道変更運用(近地点高度上昇)、ワイヤーアンテナの伸展、伸展マストの伸展など、重要なシーケンスが正常に実施されたことが確認されたことから、クリティカル運用期間を終了しました。

今後「あらせ」は、初期運用を約2ヶ月間実施し、定常運用に移行する予定です。

2017年1月22日更新

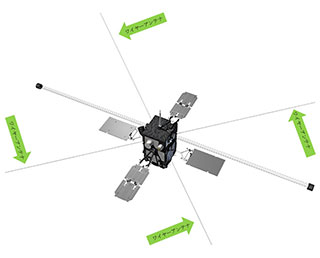

「あらせ」ワイヤーアンテナの伸展完了

1月16日、ジオスペース探査衛星「あらせ」(ERG)のプラズマ波動・電場観測機(PWE)※を構成するワイヤーアンテナ(電場観測センサ)の伸展を確認しました。なお、現在、衛星の状態は正常です。

※プラズマ波動・電場観測器(PWE):

時間変動しない電場と10MHzまでの周波数で振動するプラズマ波動電場および、数Hzから100kHzまでのプラズマ波動磁場を観測します。ワイヤーアンテナは電場成分を観測するセンサで、1本のワイヤーアンテナの長さは約15mで、これが「あらせ」に4本搭載されています。なお、ワイヤーアンテナの端から「あらせ」の機体本体を挟んで反対側のワイヤーアンテナの端までの長さが約32mです。

2017年1月17日更新

金星の巨大な弓状模様の成因を解明~金星探査機「あかつき」の観測を数値シミュレーションで解析~

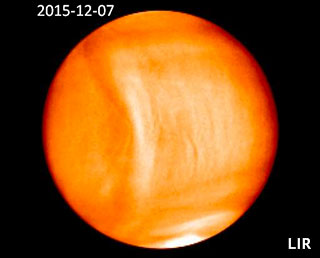

金星探査機「あかつき」に搭載された中間赤外カメラ(LIR)は2015年12月、南北方向に約10,000kmにおよぶ弓状の模様を発見しました。この模様は、4日間にわたる観測期間中、金星大気中の東風(スーパーローテーション)の影響を受けずにほぼ同じ場所にとどまっていました。数値シミュレーションを用いて調べたところ、大気下層に乱れが生じると、そこから大気中を伝わる波が発生します。その波は、南北に広がりつつ上空に伝搬し、高度65km付近にある雲の上端を通過する際に観測された弓状の温度の模様を作ることが分かりました。本研究から、金星雲頂の観測から下層大気の様子を推測できることが示されました。

2017年1月13日更新

「あらせ」軌道変更運用(近地点高度上昇)を完了

JAXAは、2017年1月7日、ジオスペース探査衛星「あらせ」(ERG)の軌道変更運用(近地点高度上昇)が完了したことを確認しました。

「あらせ」はイプシロンロケットにより近地点高度約214km、遠地点高度約32,250kmの軌道に投入されていましたが、今回の運用により、近地点高度約460km、遠地点高度約32,110kmの軌道に遷移しました。衛星の状態は正常です。

2016年10月24日更新

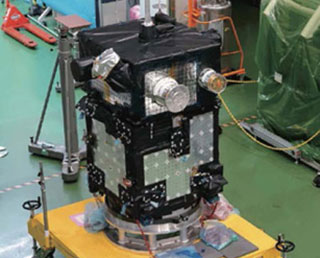

内之浦でERG衛星機体を公開

10月20日(木)、鹿児島県肝属郡肝付町にある内之浦宇宙空間観測所にてジオスペース探査衛星(ERG)の報道機関向け機体公開を行いました。

写真:Mロケット組立棟のクリーンルーム内でERG衛星の機体

所内の計器センターでは、篠原育プロジェクトマネージャと三好由純プロジェクトサイエンティストから、ERG衛星の概要と期待される科学成果について説明がありました。

ERG衛星はイプシロンロケット2号機に搭載されて打ち上げられます。現在、打ち上げへ向けた準備作業が進んでいます。

2016年10月5日更新

ERG衛星、内之浦に向けて出発

10月3日午後、ジオスペース探査衛星(ERG)がJAXA相模原キャンパスから鹿児島県肝属郡肝付町にある内之浦宇宙空間観測所へ向けて出発しました。

小雨降る空の下、JAXA相模原キャンパスの飛翔体環境試験棟から搬出されたERG衛星を収めた輸送用コンテナは、大型特殊トレーラーに載せられ、関係者などが見守り手を振る中、相模原キャンパスを後にしました。今後は内之浦宇宙空間観測所にて打ち上げの準備が進んでいきます。

ERG衛星はイプシロンロケット2号機に搭載され打ち上げられる予定です。

2016年9月30日更新

ERG衛星、相模原キャンパスで機体公開

2016年9月29日(木)、JAXA相模原キャンパス内で、ジオスペース探査衛星「ERG」の報道関係者向け機体公開が行われました。

「ERG」は、地球周辺に存在するヴァン・アレン帯の高エネルギー電子のダイナミックな変動メカニズムを明らかにすることを目的に、今年度中に、イプシロンロケット2号機により内之浦宇宙空間観測所から打ち上げられる予定です。

2016年9月20日更新

ERG衛星、総合試験終盤戦

今年2月に始まったERG衛星のフライトモデルの総合試験は、3月の振動試験、5月の熱真空試験、6から7月にかけてのEMC試験、7月の最終電気試験、8月前半の質量特性試験と紆余曲折を経ながらも約半年間の試験工程をなんとか乗り越えてきました。試験項目としては、残すところ8月22日からの運用模擬試験のみとなりました。この試験を無事に完了し、9月の開発完了審査会にて開発完了のお墨付きがいただければ、いよいよ内之浦へ向けて出発となります。

写真:質量特性試験中のERG衛星

2016年9月7日更新

小惑星イトカワの帰還サンプルの微小クレーター

小惑星イトカワ表面には、1μmより小さい微小クレーターが見つかる場合があります。Dennis Harries博士(Friedrich Schiller Jena大学)が率いる国際研究チームは、この微小クレーターを走査電子顕微鏡と透過電子顕微鏡を用いて詳細にしました。観察の結果、この微粒子には、15個もの微小クレーターが確認されました。これまでに、他の微粒子にもクレーターが見つかっていますが、1-2個しかクレーターは確認されておらず、とてもクレーターが多い微粒子だったといえます。

また、今回確認された微小クレーターは、小惑星イトカワ表面で天体衝突が起こった時に発生した微小破片により形成した二次クレーターであることもわかりました。

2016年9月5日更新

大気球実験BS16-05および2016年度第二次気球実験の実施終了

JAXAは、2016年9月5日(月)午前3時52分に、成層圏オゾン・二酸化窒素の観測を目的として、2016年度第二次気球実験の1号機を大樹航空宇宙実験場より放球しました。

気球は、放球2時間45分後に大樹航空宇宙実験場東南東約40kmの太平洋上において高度45kmに達し、その後、気球および制御機器部は、大樹航空宇宙実験場東南東約50kmの海上に緩降下しました。

本実験をもちまして2016年度第二次気球実験は終了となります。ご協力いただいた関係者の皆様に深く感謝いたします。

2016年7月29日更新

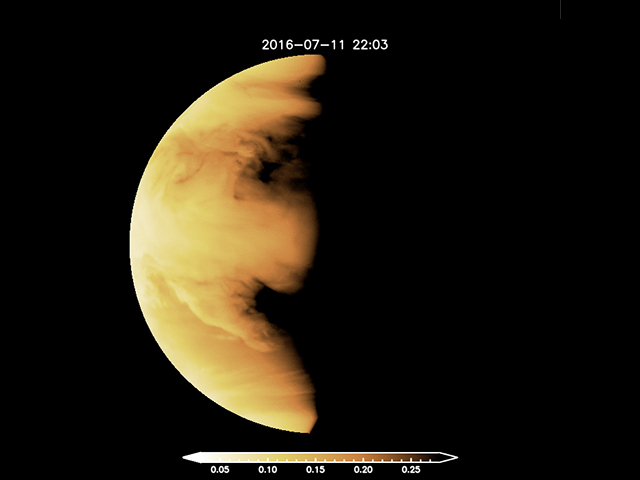

「あかつき」、1金星年 おめでとう!

金星探査機「あかつき」は、金星周回投入後、2016年7月19日に1金星年を迎えました。これを記念し、最新画像を公開いたします。

2016年7月20日更新

オーロラエネルギーの摂取の仕組み~GEOTAIL衛星とMMS衛星の日米共同観測

オーロラ爆発のエネルギー源は太陽風です。どのように太陽風のエネルギーが地球磁気圏に取り込まれるのか、そのプロセスの理解のために多数の衛星が打ち上げられてきました。長谷川洋、北村成寿(JAXA宇宙科学研究所)が率いる研究チームは、太陽風のエネルギーの地球磁気圏への取り込みが、地球磁気圏の外縁部の約7万kmの広範囲にわたって、少なくとも5時間以上継続することを明らかにしました。これはオーロラ爆発に十分なエネルギーの取り込みが磁気リコネクションによって起きていることを示しています。

JAXAは半年以内にERG衛星を打ち上げ、磁気圏尾部の観測を開始する予定です。GEOAIL衛星とERG衛星の共同観測により、地球周辺の宇宙空間で起こっている現象の理解が進むと期待されています。

2016年7月7日更新

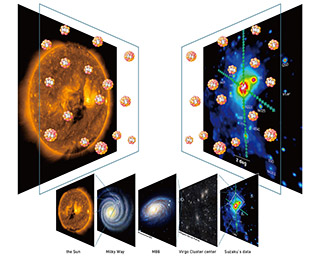

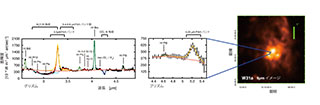

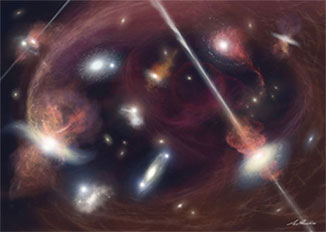

「ひとみ」搭載観測機器でペルセウス座銀河団を観測

国際研究チームはX線天文衛星ASTRO-H「ひとみ」打ち上げの約一週間後から開始した観測装置立ち上げ段階で、搭載された軟X線分光検出器(SXS: Soft X-ray Spectrometer)によってペルセウス座銀河団を合計23万秒間観測しました。取得されたデータから、SXSは打ち上げ前に見積もっていた以上の分解能を達成し、これまでの20倍以上の精度で高温ガスの運動を測定できることを軌道上で実証しました。また、今回のSXSによる観測で、銀河団中心部のガスの運動をはじめて測定することに成功しました。

観測の結果、銀河団中心部で、巨大ブラックホールから吹き出すジェットは高温ガスとぶつかり、高温ガスを押しのけているものの、その結果作り出されるはずのガスの乱れた運動は意外に小さい、すなわち高速ジェットが影響を及ぼしているにも関わらず銀河団中心部の高温ガスは意外に静かであるということがわかりました。

本研究成果は、7月7日付英国科学誌「Nature」に掲載されました。

画像:チャンドラX線衛星によるペルセウス座銀河団のX線画像(カラー)と、X線天文衛星ASTRO-H("ひとみ")に搭載された軟X線分光検出器で取得したペルセウス座銀河団のスペクトル(白線)。 ©Hitomi collaboration、JAXA、NASA、ESA、SRON、CSA

2016年6月22日更新

微粒子表面の模様に残る小惑星イトカワ、40億年の歴史

松本徹率いる研究チームは、小惑星探査機「はやぶさ」が小惑星イトカワから回収し、地球に持ち帰った微粒子の表面模様を分析しました。その結果、40億年以上昔から現在に至るまでの歴史が刻まれていることを発見しました。

研究チームはX線マイクロトモグラフィー(X線CT)や走査型電子顕微鏡を用いて、微粒子表面の微細構造を観察しました。これまでは一種類しかないと考えられていた表面模様のパターンは、少なくとも4種類あることがわかりました。

その中の一つは、イトカワ母天体に由来するもの、つまり40億年以上前に作られたと考えられる模様でした。その他にも、太陽風に長時間さらされたために形成したとみられる模様や、粒子同士がこすれて摩耗した模様なども見つかりました。これらの模様は100万年から1000年のタイムスケールの表面進化を示しています。

本研究の手法は貴重な微粒子を傷つけることなく、多くの情報を得ることができます。将来のサンプルリターンミッションで必須かつ最初に行う分析手法になるでしょう。

2016年6月20日更新

ERG衛星、熱真空試験を実施

ジオスペース探査衛星ERGは、2016年度の打ち上げに向けて、2015年10月から総合試験を進めています。2016年5月5日~19日にシステム熱真空試験をJAXA相模原キャンパスで行いました。

熱真空試験は、システムとして衛星を組み上げた状態で真空環境に曝し、機器が高温・低温環境に曝されても壊れないか、衛星の運用時に使用するコマンドに対して機器が正常に動作するか、事前に予測した温度と計測温度を比較して熱解析モデルに間違いがないか、許容される温度範囲に納まっているか確認することが目的です。

試験期間中、プロジェクト、ミッション機器担当、担当メーカ、チェンバー運転メーカが一丸となって24時間フル稼働で取り組み、計画した全ての試験を無事に終えることができました。取得したデータをもとに、今後さらに解析や調整を進めていく予定です。

写真:ERG衛星の周囲を取り囲む熱入力模擬のための赤外線パネルを取り付けるところ

2016年6月14日更新

大気球実験B16-01の実施終了~火星探査用飛行機の高高度飛行試験

JAXAは2016年6月12日(日)に、火星探査用飛行機の高高度飛行試験を目的として、2016年度第一次気球実験の2号機を用いて、火星探査用飛行機の高高度飛行試験を行い、終了しました。

火星探査用飛行機の飛行試験は、一部データ取得ができなかった時間もありましたが、今回取得したデータを詳しく解析し、今後の研究を進めていきます。

本実験をもちまして2016年度第一次気球実験は終了となります。ご協力いただいた関係者の皆様に深く感謝いたします。

* 火星探査用飛行機を実現するためには、地球上の1/100という薄い大気中での飛行に適するように機体の空力設計を行うことが必要です。本実験は、火星大気密度を模擬することが可能な高高度で飛行試験を実施することで、機体の空力データ等の取得を目指したものです。飛行試験により得られた各種データを分析し、将来の火星探査用飛行機の設計に活用していきます。

2016年6月14日更新

X線天文衛星「ひとみ」の異常に関する小委員会の検証結果について

6月14日(火)に開催された宇宙開発利用部会(文部科学省 科学技術・学術審議会)において、宇宙開発利用部会X線天文衛星「ひとみ」の異常事象に関する小委員会から、下記のとおり報告されました。

2016年6月8日更新

大気球実験B16-02の実施終了~成層圏における微生物捕獲実験

JAXAは、2016年6月8日(水)午前3時43分に、成層圏における微生物捕獲を目的として、2016年度第一次気球実験の初号機を、連携協力拠点である大樹航空宇宙実験場より放球しました。この気球は満膨張体積15,000m3(直径33.5 m)の大型気球で、毎分およそ300 mの速度で上昇しました。

気球は、放球1時間40分後に大樹航空宇宙実験場東方約35 kmの太平洋上において高度28 kmで水平浮遊状態に入りました。その後午前5時50分に指令電波により切り離された気球および微生物採取装置は、大樹航空宇宙実験場東方約30 kmの海上に緩降下し、午前6時28分までに回収船によって回収されました。

2016年6月8日更新

X線天文衛星ASTRO-H「ひとみ」異常事象調査報告書B改訂等について

6月8日(水)に開催された宇宙開発利用部会X線天文衛星「ひとみ」の異常事象に関する小委員会(文部科学省 科学技術・学術審議会)において、下記のとおり報告をいたしました。

2016年5月31日更新

X線天文衛星ASTRO-H「ひとみ」異常事象調査報告書A改訂等について

5月31日(火)に開催された宇宙開発利用部会X線天文衛星「ひとみ」の異常事象に関する小委員会(文部科学省 科学技術・学術審議会)において、下記のとおり報告をいたしました。

2016年5月24日更新

X線天文衛星ASTRO-H「ひとみ」異常事象調査報告書等について

5月24日(火)に開催された宇宙開発利用部会X線天文衛星「ひとみ」の異常事象に関する小委員会(文部科学省 科学技術・学術審議会)において、下記のとおり報告をいたしました。

2016年5月23日更新

「あかつき」IR2カメラによる金星夜面の動画

「あかつき」が送ってきた金星の観測画像の解析が進んでいます。

左の動画は、2016年3月29日、距離36万kmからIR2カメラで撮影した金星夜面の画像を元にして作成したものです。

元の画像4枚は、同日16時03分(日本時間)から4時間間隔で得られています。金星の雲は、スーパーローテーションによって4時間の間におよそ10度移動しているため、この動画では間の時間を埋めるよう、計算により元画像を少しずつ回転させて滑らかな動画としました。

動画からは、雲の変形や消長が手にとるように分かります。今後の定常観測で撮像間隔を2時間や1時間に短縮すれば、より滑らかで高精細の動画を得ることができ、金星大気の理解が一気に進むと期待されます。

2016年5月11日更新

「ひので」が見た水星の太陽面通過

日本時間の2016年5月9日夜から10日未明にかけて、水星の太陽面通過が起きました。これは、地球から見て水星が太陽の前を通り過ぎる現象です。残念ながら日本からは見られませんでしたが、太陽観測衛星「ひので」は地球上空の軌道上からこの現象を観測しました。

画像:可視光・磁場望遠鏡で見た水星の太陽面通過 (C) 国立天文台/JAXA

「ひので」衛星が観測した画像・映像は、プロジェクトのページをご覧ください。

2016年5月10日更新

X線天文衛星ASTRO-H「ひとみ」の状況について(その2)

5月10日(火)に開催された宇宙開発利用部会(文部科学省 科学技術・学術審議会)において、下記のとおり報告をいたしました。

2016年4月28日更新

X線天文衛星ASTRO-H「ひとみ」の今後の運用について

X線天文衛星ASTRO-H「ひとみ」について、異常事態発生後、JAXAをあげて不具合の全容解明を行うとともに、衛星状態の把握に努め、衛星の機能回復に向け全力を尽くしてまいりました。しかしながら、JAXAとして技術的に検討した結果および結論について4月28日、プレスリリースを発出し記者会見を実施いたしました。

この判断を踏まえ、衛星の復旧に向けた活動は取りやめ、今後、今回の異常に至った原因究明に専念することとし、ASTRO-Hとしての設計/製造/検証/運用の各段階において今回の事態に至った要因を調査し、背後要因も含めた原因を徹底的に究明いたします。

この衛星の観測成果に期待し、応援いただいてきた多くの国民の皆さま、NASAをはじめ国内外の協力関係機関の皆さま、観測を進めようと計画されていた国内外の天文学の研究者の皆様に対しまして、ASTRO-Hの運用を断念せざるを得ないことについて、深くお詫び申し上げます。

2016年4月28日更新

「あかつき」搭載観測機器の定常観測移行状況

JAXAは「あかつき」に搭載された観測機器のうち1μmカメラ(IR1)、2μmカメラ(IR2)、中間赤外カメラ(LIR)、紫外イメージャ(UVI)、超高安定発振器(USO)について、定常観測への移行を判断しました。

雷・大気光カメラ(LAC)は引き続き慎重に調整を行っています。

[中村プロジェクトマネージャからのメッセージ]

みなさまのお蔭をもちまして4つのカメラと超高安定発振器の観測を定常状態に移行することが出来ました。ありがとうございます。これからは世界最先端の金星研究のためにデータを継続的に取得してまいります。また、LACも早い時期の定常観測移行を目指して行きます。今後とも日本の金星探査機「あかつき」にご期待ください。

画像:IR2カメラが撮影した金星夜面

金星全体を一望する夜面画像として、これまでで最も詳細な様子をとらえました。他のカメラ・他の波長のデータと組み合わせ、金星大気の立体的構造や運動を精密に調べます。

2016年4月19日更新

X線天文衛星「ひとみ」(ASTRO-H)の状況について

4月19日に開催された宇宙開発利用部会(文部科学省 科学技術・学術審議会)において、下記のとおり報告をいたしました。

JAXAは引き続き衛星の通信の復旧及び原因調査について機構をあげて取り組んでまいります。

2016年4月19日更新

X線天文衛星「ひとみ」(ASTRO-H)の状況について

X線天文衛星「ひとみ」(ASTRO-H)は、2016年3月26日の運用開始時(16時40分頃)に衛星からの電波を正常に受信できず、その後も衛星の状態を確認できない状況が続いており、衛星の通信の復旧および原因調査について機構をあげて取り組んでおります。

3月28日以降の状況について、「ひとみ」(ASTRO-H)特設サイトにてお知らせするとともに、4月1日、同8日、同15日に記者説明会を実施しました。

4月15日(金)記者説明会

4月8日(金)記者説明会

4月1日(金)記者説明会

JAXAは引き続き衛星の通信の復旧及び原因調査について機構をあげて取り組んでまいります。

2016年3月31日更新

「あかつき」試験観測は順調 4月中旬頃より定常観測へ

2015年12月7日に金星周回軌道へ投入された後、「あかつき」は順次観測機器を立ち上げて試験観測を実施しています。機器の立ち上げは概ね順調で、既にミニマムサクセス(*)に相当する観測を実施しており、4月中旬頃より定常観測へ移行する見込みです。

*ミニマムサクセス:ミッション達成における最低限の目標。「あかつき」においては、雲が東西方向に1周する1週間にわたって、金星周回軌道上からいずれかのカメラによって画像を連続的(数時間毎)に取得し、全球的な雲の構造を捉えること。

画像:LIR(中間赤外カメラ)の試験観測結果

画像には南北両半球にまたがる弓状の構造が写っています。このような現象はこれまで知られていませんでした。

2016年3月31日更新

「はやぶさ2」ミッションロゴの色が変わりました

「はやぶさ2」打ち上げ後1年間が経過しTransfer(※)フェーズに移行した節目に、これまでのミッションロゴの色を変えてみました。

描かれているイラストは変わりませんが、小惑星の名称を仮符号の1999 JU3からRYUGUとしてあります。また「はやぶさ2」が、地球近傍軌道から離れて太陽系空間を深く突き進むイメージを青系統に託しました。「太陽系」という大海原を航海していく「はやぶさ2」を、これからも応援してください。

※地球軌道からリュウグウの軌道に移る間の軌道のこと

2016年3月27日更新

X線天文衛星「ひとみ」(ASTRO-H)の通信異常について

平成28(2016)年2月17日に打ち上げられたX線天文衛星「ひとみ」(ASTRO-H)は、3月26日(土)の運用開始時(午後4時40分頃)に衛星からの電波を正常に受信できず、その後も衛星の状態を確認できない状況が続いています。現時点で、通信不良の原因は不明ですが、短時間ではあるものの衛星からの電波を受信できたことから、引き続き衛星の復旧に努めております。 この衛星状態を受け、復旧及び原因調査に万全を期すため、本日、国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構内に理事長を長とする対策本部を設置し、第1回会合を開催いたしました。ひとみの通信の復旧及び原因調査について全社的に取り組んでおります。対応状況、調査結果については随時お知らせいたします。

2016年3月24日更新

「ひさき」観測 太陽風が引き起こす木星の強力なオーロラ

惑星分光観測衛星「ひさき」は、NASAのチャンドラX線望遠鏡、ESAのXMMニュートンなどと協力し、木星のオーロラを二週間にわたって長時間観測しました。

これらの観測結果から、太陽風の速度と木星オーロラの強度が深く関わり合っていることがわかりました。さらに、数値計算の結果、X線オーロラを貫く磁力線は木星磁気圏と太陽風の境界面につながっていることがわかりました。このことは、X線オーロラは地球のオーロラと同様に、イオンが太陽風の影響で加速されて発生している可能性が高いことを示唆しています。

今後さらに観測を進め、X線オーロラの全貌に迫っていきます。

2016年3月18日更新

ERG衛星、フライトモデル総合試験実施

ジオスペース探査衛星ERGは、2015年9月よりミッション部・バス部それぞれに分かれてフライトモデルの試験を進めてきました。ミッション部に搭載される観測機器については、機器単体での環境試験・較正試験が進み、所期の性能が達成されたことが確認されました。

写真:ERGのミッション部・バス部結合後のアライメント測定の様子

2016年3月10日更新

部分日食を「ひので」が撮影 地上観測チームとの国際共同観測も

JAXA、NASA、国立天文台は、2016年3月9日に「ひので」が撮影した部分日食の画像・映像を公開しました。

公開した画像・映像は「ひので」が3月9日9時8分頃(日本時間)に高度680kmでインドネシア上空を飛翔している際、搭載されているX線望遠鏡(XRT)で撮影したものです。また「ひので」は、この撮影の前後に、皆既日食が観測されたインドネシアで地上観測を行ったチームと国際共同観測を行いました。

これらのデータは、皆既日食時に可視光で見られるコロナ構造とX線ジェットの因果関係や、高温なコロナ物質の物理的状態を調べる研究に用いられる予定です。

今回撮影したX線太陽画像・動画は下記からダウンロード可能です。

2016年2月29日更新

「ひとみ」クリティカル運用期間が終了!初期機能確認へ

2月17日(水)に種子島宇宙センターからH-IIAロケット30号機により打ち上げられたX線天文衛星「ひとみ」は、軌道に投入後、冷却システムの立ち上げ・伸展式光学ベンチの伸展など、重要なイベントを正常に終え、クリティカル運用を終了しました。

今後は、「ひとみ」に搭載した各機器が宇宙空間で正しく動作するかを確かめる初期機能確認を約1ヶ月半、観測精度を高めるためのキャリブレーション観測を約1ヵ月半かけて実施する予定です。

2016年2月25日更新

ジオスペース衛星ERGにあなたの応援メッセージを載せよう!

ERG衛星とともに地球周辺の宇宙空間の最後のフロンティアであるヴァン・アレン帯の探査に出かけましょう!

2016年度打ち上げを目指すERGに、あなたの応援のメッセージをお寄せください。いただいたメッセージはアルミプレートに印刷し、バランスウェイトの一部として衛星に搭載する予定です。

2016年2月17日更新

ASTRO-H打ち上げ成功!名称は「ひとみ」

2月17日17時45分(日本時間)、晴天の種子島宇宙センターからX線天文衛星ASTRO-HがH-IIAロケット30号機で打ち上げられました。

ロケットは打ち上げ後約14分15秒にASTRO-Hを正常に分離、内之浦局で衛星からの電波を受信した後に「ひとみ」と命名されました!

名称の由来は、「ひとみ」が「熱い宇宙の中を観るひとみ」であることなどで、詳しくはプレスリリースおよび特設サイトで綴られています。

高温・高エネルギーの宇宙の中を観るX線天文衛星「ひとみ」(ASTRO-H)へ、今後も熱いご声援をお願いします!

2016年2月14日更新

ASTRO-H打ち上げ日時を再設定!ライブ中継は2月17日17時25分から

H-IIAロケット30号機によるX線天文衛星ASTRO-Hの打ち上げ予定日時を、2月17日17時45分に再設定いたしました。インターネットでの打ち上げライブ中継は17日17時25分から配信します。

また、JAXA事業所や全国各地でのパブリックビューイングも実施します。ASTRO-H旅立ちの瞬間をぜひお見逃しなく!皆様の熱い応援メッセージをお待ちしています。

2016年2月12日更新

X線天文衛星ASTRO-H 打ち上げ延期

H-IIAロケット30号機によるX線天文衛星ASTRO-Hの打上げを2月12日(金)に予定していましたが、天候上の理由により延期となりました。新たな打ち上げ日は決まり次第お知らせします。

天候判断の結果、射場近辺に規定以上の氷結層を含む雲の発生が予想されること、および打上げ作業に支障のある強風が予想されることから延期することといたしました。

特設サイトでは、ASTRO-Hのミッション「熱い宇宙の中を観る」とは何か詳しく解説しています。また、皆様からの熱い応援をおまちしています!

2016年2月10日更新

ASTRO-H打ち上げ予定時刻は2月12日(金)17時45分!ライブ中継は12日17時25分から

X線天文衛星ASTRO-Hを搭載したH-IIAロケット30号機の打ち上げ予定時刻が、2016年2月12日(金)17時45分(日本時間)に決まりました。 JAXAは12日17:25から、種子島宇宙センターでの打ち上げの様子をインターネットライブ中継いたします。またテーブルテレビ局での配信、JAXA見学施設や全国の科学館などでのパブリックビューイングも行います!

ブラックホール、超新星残骸、銀河団など、X線やガンマ線を放射する高温・高エネルギーの天体の研究を通じて、宇宙の成り立ちを調べ、熱く激しい宇宙に潜む物理現象の解明に挑むASTRO-H。旅立ちを一緒に応援してください!

2015年12月14日更新

「はやぶさ2」地球スイングバイ成功 進路は小惑星リュウグウ!

12月3日に地球スイングバイを行った「はやぶさ2」が、小惑星「Ryugu」(リュウグウ)を目的とする軌道に入れたことが確認できました。

「はやぶさ2」は地球スイングバイ後、搭載している光学航法カメラで地球を撮影しました。オーストラリア大陸や南極大陸が見えています。ひまわりなどの気象衛星では南極点付近を撮影することは難しく、今回は貴重な写真を撮ることができました。

2015年12月11日更新

X線天文衛星「ASTRO-H」2月12日打ち上げへ

新世代のX線天文衛星ASTRO-Hの打ち上げ予定日が、2016年2月12日(金)に決まりました。H-IIAロケット30号機により、種子島宇宙センターから打ち上げられる予定です。

本日オープンした特設サイトで、ミッションや観測機器などの情報を随時お知らせいたします。ぜひ ASTRO-Hが観ようとしている“熱い宇宙”とは何か、どのような機器が搭載されるのか、などにふれてください! またJAXAは打ち上げ当日のライブ中継を予定しています。

2015年12月9日更新

「あかつき」金星周回軌道への投入に成功!

12月7日に行われた姿勢制御用エンジン噴射の後、探査機軌道の計測と計算をした結果、「あかつき」が金星周回軌道に投入されたことがわかりました。

すでに機能確認済みの3つの観測機器(紫外イメージャ(UVI)、中間赤外カメラ(LIR)、1μmカメラ(IR1))からは撮影画像が届きました。

今後、残り3つの観測機器の機能確認、約3か月間の初期観測を行うとともに、軌道制御運用を行って徐々に金星を9日間程度で周回する楕円軌道へと移行する予定です。2016年4月頃から本格的な観測に移行する予定です。

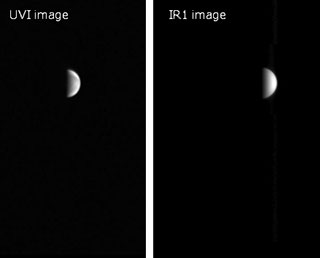

右:UVIで撮影した金星(12月7日)

2015年12月7日更新

「あかつき」計画通りに姿勢制御用エンジンを噴射

12月7日8時51分から金星探査機「あかつき」の金星周回軌道投入を行いました。探査機から送信されたデータの解析結果により、姿勢制御用エンジンの噴射が計画通り、約20分間行われたことが確認できました。

現在、探査機の状態は正常です。軌道の推定に2日程かかるため、金星周回軌道への投入結果は後日お知らせし、12月9日(水)18時から記者説明会を行います。

引き続き「あかつき」やプロジェクトメンバーへの熱い応援をお願いします!

2015年12月7日更新

「あかつき」搭載カメラによる撮像試験画像(2015年12月1日撮像)

「あかつき」は、安全のために比較的熱に強い高利得アンテナ取り付け面を太陽に向けた状態を維持していたため、探査機本体に固定されたカメラの視野方向を好きな方向に向けることはできませんでした。

しかし、この状態においても2015年11月末からカメラ視野に金星が収まる位置関係となったため、12月1日、カメラの状態確認のために紫外線イメージャ(UVI)、1μmカメラ(IR1)、中間赤外カメラ(LIR)による金星撮像を行いました。

このときの「あかつき」から金星までの距離は約110万kmで、月と地球の間の距離の3倍程度でした。2015年12月7日までにUVIによる紫外線(波長365nm)画像とIR1による近赤外線(波長900nm)の画像をダウンロードできており、正常に撮像が行われたことを確認しています。

画像 左:紫外線イメージャ(UVI)画像、右:1μmカメラ(IR1)画像

2015年12月3日更新

「はやぶさ2」地球スイングバイを実施

「はやぶさ2」は12月3日(木)の夕方から夜にかけて地球スイングバイ(地球に接近し、地球の引力を利用した軌道制御)を実施し、19時08分(日本時間)に地球に最接近、ハワイ諸島付近の太平洋上空約3,090kmを通過しました。

探査機の状態は正常であることを確認しました。目標とする軌道に入れたかどうかの確認には1週間程度かかる見込みです。

2015年12月2日更新

ASTRO-H機体公開

11月27日、筑波宇宙センターで、X線天文衛星ASTRO-Hの報道関係者向け機体公開が行われました。

「ASTRO-H」はブラックホール、超新星残骸、銀河団など、X線(エックス線)やガンマ線で観測される高温・高エネルギーの天体の研究を通じて、宇宙の構造とその進化の解明を行う天文衛星です。

宇宙から地球へ飛んでくるX線やガンマ線は、地球の大気に吸収されてしまうために、地上で観測することができません。そのため、宇宙で観測することが必要となります。

「ASTRO-H」は、X線天文衛星「すざく」の後継として開発され、JAXA、NASAをはじめ、国内外の大学・研究機関の200人を超える研究者が開発に参加する、X線天文学の旗艦ミッションです。大規模な国際協力で開発された4種類の新型観測システムが搭載され、「すざく」にくらべて10倍から100倍も暗い天体の分光観測が可能になります。

2015年11月27日更新

「はやぶさ2」地球と月を撮影

スイングバイのために地球に接近している「はやぶさ2」が、2015年11月26日の12時46分(日本時間)に、搭載されている光学航法望遠カメラ(ONC-T)により地球と月を同時に撮影しました。右に地球が、左に月が見えます。

ONC-Tは、小惑星「Ryugu」観測用に複数のフィルターを持っていますが、そのうち3つのフィルターを使って撮像したデータをR(赤)、G(緑)、B(青)とみなして、疑似カラー画像を作成しました。撮影を行ったとき、「はやぶさ2」と地球の距離は約300万kmでした。

※本画像はトリミングしております。元画像はプロジェクトサイトをご覧ください。

2015年11月9日更新

「あかつき」金星周回軌道投入へ再び挑戦!

「あかつき」は2010年12月7日に金星周回軌道の投入に失敗した後、原因・対策調査と投入の再計画、5年に渡る長い運用を経て、2015年12月7日(月)に軌道投入を再実施します。

現在、探査機の状態は健全です。軌道投入が成功したかどうかは投入後数日かけて確認が行われる予定です。

「あかつき」とプロジェクトメンバーへ、どうかご声援をお願いします!

2015年11月2日更新

ASTRO-H 正弦波振動試験を実施

8月29日から10月2日にかけて、X線天文衛星ASTRO-Hの正弦波振動試験が、筑波宇宙センター大型振動試験設備で実施されました。正弦波振動試験は、衛星構造の動特性評価と、打ち上げ時相当の振動荷重を負荷することによる強度評価という二つの大きな目的があります。

10月2日に最後の振動試験を終えて、予定通り動特性評価のためのデータの取得と、打ち上げ時相当の振動荷重に対する衛星主構造の強度検証ができました。

2015年11月2日更新

いざ地球スイングバイ!「はやぶさ2」への応援メッセージ募集

2014年12月3日、宇宙へ旅だった小惑星探査機「はやぶさ2」が、2015年12月3日(木)に地球に接近し、地球の引力を利用した軌道制御(地球スイングバイ)を行います。地球に最も近づく時刻は19時7分ごろ(日本時間)です。

スイングバイ後、いよいよ小惑星「Ryugu」(リュウグウ)を目指す「はやぶさ2」を一緒に応援してみませんか。JAXAでは、「はやぶさ2」、プロジェクト関係者、ミッションへの応援メッセージを募集しています。みなさんからのご投稿お待ちしております!

2015年10月20日更新

「すざく」約1000万光年スケールで均一な元素組成、明らかに

JAXAのオーロラ・シミオネスク(Aurora Simionescu)研究員が率いる研究チームは、X線天文衛星「すざく」によるおとめ座銀河団の広域観測から、銀河団の内側から外縁部にわたって元素組成が一定であり、それは太陽系周辺の組成とほぼ同じであることを明らかにしました。

2015年10月5日更新

「はやぶさ2」が目指す小惑星の名称が「Ryugu」に決定!

小惑星探査機「はやぶさ2」が目指す小惑星1999 JU3の名称が「Ryugu」(リュウグウ)に決定しました。

「浦島太郎」の物語で、浦島太郎が玉手箱を持ち帰るということが、「はやぶさ2」が小惑星のサンプルが入ったカプセルを持ち帰ることと重なること、などが選定理由となり、応募総数7,336件の中から、選考委員会により選定されました。

選考された名称案は、小惑星1999 JU3の発見者である米国のLINEAR(リニア)チームより国際天文学連合に提案され、Minor Planet Centerの小惑星リストへの掲載をもって決定となりました。たくさんのご応募ありがとうございました。

2015年9月2日更新

地球スイングバイに向け、イオンエンジンを追加噴射

9月1日(火)から2日(水)の2日間、「はやぶさ2」は、地球スイングバイに向け、軌道制御精度をさらにあげるためのイオンエンジン追加噴射を行いました。

追加噴射は計画どおり終了し、合計約12時間イオンエンジンが稼働しました。

稼働中のエンジン状態や噴射前後の軌道制御状況につきましては、取得した探査機からのテレメトリデータ(探査機の状態を示すデータ)を詳細に解析、確認していきます。

図:はやぶさ2と地球、太陽、小惑星1999 JU3 の位置関係(概略図、2015年9月1日時点

2015年8月31日更新

「あかつき」太陽近日点を通過

金星探査機「あかつき」は2015年8月30日午前2時頃に、周回軌道上で最も太陽に近づく、太陽近日点を通過しました。2010年の打ち上げ以降、太陽近日点の通過は9回目となります。太陽近日点を通過した後も、「あかつき」の熱環境については厳しい状態がしばらく続きます。

「あかつき」に搭載している各機器の状態につきましては、引き続き慎重に確認を行っていきます。

(画像:「あかつき」チームTwitterより)

2015年8月26日更新

「すざく」科学観測終了

2015年6月1日以降、通信不良が続いていたX線天文衛星「すざく」は、正常観測への復帰を目指し復旧運用を行ってきましたが、その後、通信、バッテリ、及び姿勢制御の状況から、科学観測を再開することが困難な状態であるとの判断に至りました。

今後は、運用終了に向けた作業を実施していきます。

2015年8月24日更新

大気球実験BS15-07及び2015年度第一次気球実験の実施終了

JAXAは、2015年8月22日(土)午前5時2分に、国際宇宙ステーション(ISS)からの

放出する衛星(EGG)に搭載予定の機器の動作確認と運用確認試験を目的として、

BS15-07を大樹航空宇宙実験場より放球しました。この気球は満膨張時直径11mの

ゴム気球で、毎分およそ380mの速度で上昇しました。

ゴム気球は、放球1時間36分後に大樹航空宇宙実験場東北東約55kmの太平洋上に

おいて高度約31.7kmに達しました。供試体はパラシュートにより、大樹航空宇宙

実験場東北東約95kmの海上に緩降下しました。

本実験をもちまして2015年度第一次気球実験を終了します。

実験にご協力いただいた関係各方面の方々に深く感謝いたします。

* 本実験は、将来の地球帰還システムへの応用が期待されている展開型柔軟エア

ロシェルによる大気圏突入システム開発の一環として実施されたものです。現在、

ISSから放出される超小型衛星として東京大学を中心に開発中の"EGG(re-Entry

satellite with Gossamer aeroshell and GPS/Iridium)"実験機の前段階試験に

なります。

2015年8月7日更新

大気球実験B15-03 終了

JAXAは、2015年8月6日(木)午前4時12分に、成層圏大気のクライオサンプリングを目的として、2015年度第一次気球実験の初号機を大樹航空宇宙実験場より放球しました。この気球は満膨張体積100,000m3(直径63.4m)の大型気球で、成層圏大気を採取しながら上昇しました。

気球は、放球3時間後に大樹航空宇宙実験場東方約50kmの太平洋上において高度34.8kmで水平浮遊状態に入りました。その後午前7時49分に指令電波により切り離した気球及び観測器は、大樹航空宇宙実験場南東約30kmの海上に緩降下し、午前8時30分までに回収船によって回収されました。

2015年8月5日更新

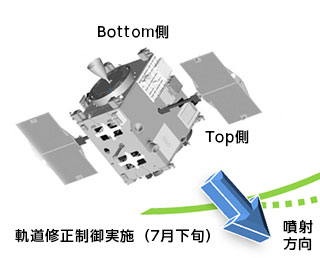

「あかつき」軌道修正制御を計画通りに実施

金星探査機「あかつき」は、2015年12月7日に予定している金星周回軌道への再投入に向け、7月下旬に軌道修正制御を実施しました。

8月2日までに取得したテレメトリデータの解析結果により、8月4日17時30分(日本標準時)をもって、軌道修正制御が計画通りに実施されたことが確認できました。

2015年8月3日更新

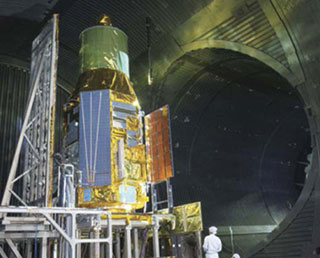

ASTRO-H 熱真空試験を実施

6月24日から7月9日にかけて、X線天文衛星ASTRO-Hの熱真空試験が、筑波宇宙センター13mチャンバで実施されました。熱真空試験は、衛星を宇宙の真空および熱的環境にさらすことで熱モデルの検証を行う、電気試験によって軌道上での観測機器の機能・性能を実証する、という目的があります。

衛星に搭載された観測装置は、それぞれ期待通りの性能が確認され、軌道上で使うコマンドの実証、キャリブレーションデータの取得など、すべての試験項目を通過することができました。

2015年7月22日更新

「はやぶさ2」が目指す小惑星「1999 JU3」にみんなで名前をつけよう!

JAXAは「はやぶさ2」が目指す小惑星「1999 JU3」の名前案を7月22日(水)13:30より募集します。

「はやぶさ2」は順調に宇宙航行を続けており、2018年6~7月頃に小惑星「1999 JU3」に到着する予定です。あなたも、この小惑星に名前をつけてみませんか?

応募締め切りは8月31日(月)23:59です。(10:00から延長しました)

2015年7月21日更新

ERG衛星、一次噛合せ試験を実施

ジオスペース探査衛星ERGは、4月から実施していた一次噛合せ試験が6月18日に無事終了しました。一次噛合せ試験は、機械的インターフェースおよび電気的インターフェースの整合性確認、電磁適合性確認が主な目的です。

一次噛合せ試験は、来年度の打上げを目指し、2ヶ月弱という非常に短い期間で実施しました。衛星システム全体を初めて結合して試験するということで、いくつかの課題が見つかりましたが、土・日曜日を返上して関係者一丸となって作業に臨み、ほぼ予定通りに試験を終了することができました。

写真:磁気シールドルーム内で電磁適合性試験を実施中のERG

2015年7月9日更新

「あかつき」金星へ向け、4回目の軌道制御実施へ

2015年12月の金星周回軌道再投入に向けて、「あかつき」は4回目となる軌道修正制御(Delta Velocity 4)を7月17日から3回に分けて実施する予定です。

今回の軌道制御は、再投入後の観測に有利となる軌道に修正を行うことを目的とするもので、12月の再投入時の性能試験をかねて、探査機上部の姿勢制御用エンジン4本を使用します。

2015年6月12日更新

「すざく」通信不良~正常観測への復帰を目指す

目標寿命の約2年を超えて運用を続けているX線天文衛星「すざく」(ASTRO-EII)は、2015年6月1日(月)以来、衛星の動作状況を知らせる通信が間欠的にしか確立できない状態が続いています。現時点で、通信不良は電力不足に起因すると推測しており、間欠的な衛星の動作状況を知らせる通信データの蓄積から、衛星状況の把握に努めています。

今後少なくとも1~2ヶ月間にわたって正常観測への復帰を目指し、まずは姿勢の安定と、安定した電源を確保する方法を模索することになります。

2015年6月8日更新

「はやぶさ2」第2回イオンエンジン連続運転を無事終了

「はやぶさ2」は、6月2日から開始した2回目のイオンエンジン連続運転を6月7日午前0時25分(日本時間)に正常に終了しました。2回目の連続運転は102時間となり、計画どおりの稼働時間となっています。

12月に予定している地球スイングバイに向けたイオンエンジンン連続運転は、第1回(409時間)と第2回(102時間)を合わせて511時間となりました。

なお、2回目の連続運転の結果を踏まえ、地球スイングバイまでの間に、必要に応じて軌道微修正のためのイオンエンジン稼働が行われる場合もあります。

2015年5月29日更新

IKAROS冬眠モードへの移行(5回目)について

小型ソーラー電力セイル実証機IKAROSは、冬眠モード明けの電波を2015年4月に受信してから、5月までデータを取得して状態確認を行ってきました。5月21日に探索を行ったところ電波を受信できなかったことから、予測どおりIKAROSは5回目の冬眠モードへ移行したと判断しました。

5月に最後にデータを取得したIKAROSの位置は、地球から約1億1千万km、太陽から約1億3千万kmです。得られたデータからは、IKAROSの状態に異常は認められません。

次回の冬眠モード明けは、2015年冬と予測しています。

JAXA宇宙科学研究所IKAROS運用チーム

2015年5月15日更新

オーストラリアにて大気球実験を実施

5月12日に神戸大学、名古屋大学他と共同で、オーストラリアのニューサウスウェールズ大学が管理する気球放球基地を使用して、大気球実験を実施しました。

この実験は、神戸大学、名古屋大学他によるエマルションガンマ線望遠鏡を用い、高解像度観測を実現し、天体の空間構造の解明、ならびにガンマ線放射機構の解明を目指すものです。

大気球は5月12日午前6時03分(日本時間)に放球され、同日20時25分に着地しました。

2015年5月12日更新

水星磁気圏探査機(MMO)、ESAに到着

相模原キャンパスを4月中旬に出発した「水星磁気圏探査機(MMO)」は4月16日、オランダにある欧州宇宙技術研究センター(ESTEC)に無事到着しました。

今後、MMOは、ESAでの試験を経て、ESAの水星表面探査機(MPO)と一緒にESAギアナ宇宙センター(フランス領ギアナ)より2016年度に打ち上げられる予定です。

2015年4月30日更新

IKAROS、4回目の「冬眠モード」明け

小型ソーラー電力セイル実証機 IKAROSは、2015年3月の途中より冬眠モードから明けた状態にあると予想され、姿勢・軌道の予測に基づき探索を行ってきました。

その結果、4月23日(木)にIKAROSからの電波を受信することができました。地球からの距離は約1億2千万kmです。

今回は5月頃まで、IKAROSの状態を確認するためのデータを継続して取得し、解析作業を行います。

2010年5月に打ち上げられ、全てのミッションを完了したIKAROSは現在、太陽の周りを約10ヶ月で公転しています。そのうちの7ヶ月間は太陽電池による発生電力が不足して、機器がシャットダウン状態となる冬眠モードになります。残りの3ヶ月間は十分な電力を得て冬眠モードから明けた状態となり、データを受信できます。

2015年4月21日更新

軟ガンマ線検出器(SGD)ASTRO-Hに搭載完了